“七情”配伍理论在汉以前的应用研究*

2014-04-14李慧平年莉

李慧平,年莉

(天津中医药大学,天津 300193)

“七情”配伍理论在汉以前的应用研究*

李慧平,年莉

(天津中医药大学,天津 300193)

主要探讨七情配伍理论在汉以前方剂中的应用,通过分析汉以前317首方剂,以图表形式客观的显示相须、相使、相畏、相恶、相反、相杀配伍的应用情况,以期对方剂配伍特别是汉以前方剂配伍理论研究提供参考依据。

七情;配伍;汉以前

“七情”配伍是研究药与药之间相互作用的一种理论,是中药配伍运用的最早准则。其记载最早见于《神农本草经》言:“药有阴阳配合,子母兄弟,根叶华实,草石骨肉。有单行者,有相须者,有相使者,有相畏者,有相恶者,有相反者,有相杀者。凡此七情,合和当视之。相须、相使者良,勿用相恶、相反者。若有毒宜制,可用相畏、相杀,不尔,勿合用也。”[1]但《神农本草经》记载较为简单,并未对七情的具体内容作出解释,仅对其运用原则作了“当用”、“可用”和“勿用”的规定。七情具体指单行、相须、相使、相畏、相恶、相反、相杀7个方面。除去单行之外,其它6个方面都是讨论配伍关系,而相畏、相杀只是同一配伍关系的两种不同提法,这6个方面的配伍关系,其宗旨都是为方剂的增效减毒服务的。

1 七情在汉以前方剂中的应用统计

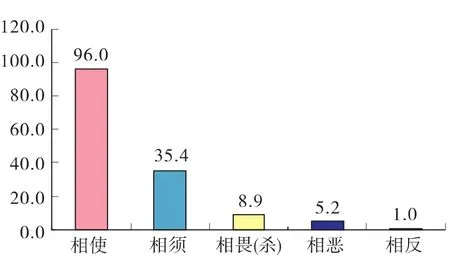

本次研究共收集汉以前复方317首,包括《黄帝内经》7首,《武威汉代医简》23首,《辅行诀脏腑用药法要》46首,以及《伤寒杂病论》中方剂241首。通过对复方的七情配伍方法分析,并使用频数统计法建立图表(在计算构成比时已除去方名不同,药物组成和配伍特点相同的方剂,以免影响统计结果),并转换成柱形图,以客观反映该理论在汉以前复方中的应用实况。见图1。

由图1可见,七情配伍中相使应用最为常见,应用比例高达96.0%,相须次之为35

.

4%,相畏、相杀共占8.9%,相恶为5.2%,相反为1.0%。以下结合方剂应用实例,按频次由高到低的顺序,诠释其内涵和特点。

图1 七情配伍构成比柱形图

1.1 相使相使,是以一种药物为主,另一种药物为辅,两药合用,一主一辅,相辅相成,辅药能提高主药的疗效。两种药物性能、功效相近,或性能、功效虽不相同,但其治疗目的是一致的。例如防己黄芪汤中防己和黄芪的配伍就是典型的相使配伍,防己属祛风湿药,而黄芪属补虚药,两者虽不属同一类药物,但均有利水之功。方中针对表虚不固之风水或风湿证而设,防己祛风、行水、止痛;黄芪益气固表、利水消肿。两者相使为用,相辅相成,祛风除湿而不伤正,益气固表而不恋邪。又如苓甘五味姜辛汤中的干姜和五味子,干姜辛、热,属温里药,五味子酸、甘、温,属收涩药,两者非同类药,性味也相差较大,一辛散,一酸收。干姜既能温肺散寒化饮,又能温脾阳以助湿化;五味子敛肺止咳。两者相使为用,开合相济,散收兼顾,以温化寒饮,并能调节肺失开合之职。由统计结果可见,相使配伍应用最为广泛,构成比高达96.0%,一方面说明药物一主一辅的配伍应用是汉以前方剂配伍的主要形式,另一方面此结果与《内经》所主张的“主病之谓君,佐君之谓臣,应臣之谓使。”[2]理论不谋而合,两者都说明方剂配伍时应有主有辅,主药与辅药相互配合,才能彰显方药之间的协同作用,使每味药的功效在方剂中最大限度利用。

1.2 相须相须,即两种性能功效类似的药物配合应用,可以增强原有药物的疗效。相须配伍关系指同一类药物配伍使用,其目的在于协同增效[3-4]。如干姜附子汤中的干姜和附子同用,两者同属温里药,主治下后复发汗而亡阳之证,附子大辛大热,温壮元阳,破散阴寒,但其走而不守,通行全身十二经脉,作用峻烈;干姜辛热,温壮脾阳,散寒通脉,守而不走,加强附子温里回阳之功。两者相须为用,一温先天以生后天,一温后天以养先天,增强疗效。由统计结果可见,相须配伍亦比较常用,构成比为35.4%,相须与相使应用比为1∶3。由于相须配伍讲究药物的功效性能类似,而此类药物相配伍,其作用效果往往是突出某种特定功效,药效发挥具有专项性,而临证配伍用药时,其病情常复杂多变,且多种病机常相兼出现,因此相须配伍的应用远不及相使广泛。但相须与相使,共同构成药物之间的协同增效的配伍关系的主体,是汉以前较为常用的配伍方法,与《神农本草经》所言“相须、相使者良”[1]的观点保持一致。

1.3 相畏、相杀相畏、相杀是同一种配伍关系的两种提法,两者并没有质的区别。相畏,指一种药物的毒副作用能被另一种药物所抑制;相杀,指一种药物能减轻或消除另一种药物的毒副作用。如小半夏汤中半夏和生姜的配伍应用。半夏属辛温之品,有毒。《神农本草经·卷三》记载半夏:“味辛,平。主伤寒寒热,心下坚,下气,喉咽肿痛,头眩胸胀,咳逆肠鸣,止汗。”[2]但半夏对口腔、喉头、消化道黏膜具有强烈的刺激。小半夏汤主治痰饮呕吐,用半夏燥湿化痰、降逆止呕;并配伍生姜和胃止呕的同时以解半夏之毒。半夏与生姜的配伍是相畏、相杀配伍应用的典范。半夏对口腔、喉头、消化道黏膜的毒副作用能够被生姜所抑制,因此半夏畏生姜;而生姜能够抑制半夏的毒性,所以说生姜杀半夏。又如乌头煎中的乌头和白蜜,亦是如此。可见,相畏和相杀没有质的区别,两者只是从不同的角度提的:一是从自身的毒副作用受到对方的抑制,一是自身能消除对方的毒副作用。相畏从被动角度来谈,而相杀从主动角度而论。因此本次研究在统计时把两者均统一称为相畏,此配伍研究药物之间的拮抗减毒之效,在汉以前应用的构成比为8.9%。《神农本草经》中明确指出:“若有毒宜制,可用相畏、相杀,不尔,勿合用也。”[1]与本研究统计结果如出一辙,都指向遣方用药时根据实际需要使用相畏、相杀的配伍。

1.4 相恶相恶,是指两药合用一种药物能破坏另一种药物的功效。需要指出,相恶并非是一种绝对的配伍禁忌,临床可以根据具体病情使用,亦可成为一种可以利用的配伍关系。如黄芩和生姜的配伍。黄芩,苦寒能够清泻胆热;生姜,辛温发散具有和胃止呕之功。黄芩之苦寒降泄可减弱生姜辛温发散之功,两者虽属相恶配伍的关系,但运用于同一方中,切中病机,黄芩针对其往来寒热,直入少阳胆腑,清少阳半里之热;生姜对其心烦喜呕症状而用,辛温而散,以和胃止呕。两者共同为本方和解少阳之功增色。相恶与相畏,都言药物之间的拮抗作用,不同的是相畏消除药物之间的毒副作用,而相恶降低的是治疗效果。相恶配伍在汉以前的应用比例不高,为5.2%,与《神农本草经》所言:“勿用相恶、相反者。”[1]有所出入,同时也提示后人在做研究时应尊古而不拟古。

1.5 相反相反,是指两种药物同用能增能产生剧烈毒副作用,依据《神农本草经》旨意相反应“勿用”,本次研究中共含3首方剂使用相反配伍,构成比仅为1.0%。如甘遂半夏汤之甘遂与甘草,取其相反相成,激发留饮尽去;赤丸之半夏与乌头,附子粳米汤之附子与半夏,方中药物虽为“十八反”中相反之品,但在方中所用便是借其反乱之势,以收拨正之功,亦属相反相成之品。

2 结论

本文主要通过统计学的方法分析了汉以前317首方剂中七情配伍理论的应用情况。相使∶相须∶相畏(杀)∶相恶∶相反约为96∶35∶9∶5∶1,由分析可见相使配伍应用最广,相须次之,两者构成汉以前方剂七情配伍的主体,相畏、相杀较之前两者,应用较少,相恶虽有用到,但数量不多,相反的配伍在汉以前运用极其有限,仅有3首方剂运用到相反配伍。统计结果与《神农本草经》所言:“相须、相使者良,勿用相恶、相反者。若有毒宜制,可用相畏、相杀,不尔,勿合用也。”[1]基本保持一致,但略有出入。《神农本草经》指出:“勿用相恶、相反者。”[1]而在汉代的方剂配伍中,出现使用此两种配伍理论的情况,但其数量也比较有限,尤其是相反的配伍,临床使用应极其谨慎。七情配伍理论,博大精深,其中尚存在众多可探知的空间,如《神农本草经》中明确指出:“勿用相恶、相反者。”[5-6]而在具体的方剂实践中确实存在相反的配伍的实例,而什么情况下可用,如何使用及使用注意事项都值得进一步研究。期望本次研究可以起到抛砖引玉之效,使更多的学者投入对方剂配伍理论的研究中,以丰富和发展方剂配伍理论。

[1]魏·吴普述.清·孙星衍,孙冯翼辑.神农本草经[M].北京:科学技术文献出版社,2008.

[2]唐·王冰注解.宋·林艺补注.孙国中,方向红点校.重广补注黄帝内经素问[M].北京:学苑出版社,2004:610-611.

[3]顾振强.相须药物配伍功能异同[J].天津中医药,2003,20(6):65-66.

[4]马少丹,许文忠.浅析五脏理论与方剂配伍的关系[J].天津中医药,2008,25(5):386-387.

[5]年莉,李慧平,王亚萍,等.对方剂配伍规律研究的几点认识[J].天津中医药大学学报,2013,32(3):129-131.

[6]王亚萍,年莉,李慧平,等.明代方剂配伍理论研究[J].天津中医药大学学报,2013,32(4):193-196.

Applied research of compatibility theory in“Seven emotions”before Han dynasty

LI Hui-ping,NIAN Li

(Tianjin university of TCM,Tianjin 300193,China)

Exploring mainly the application of the compatibility theory of prescriptions of Seven emotions before Han dynasty and through analyzing 317 prescriptions before Han dynasty the application situation of mutual promotion, mutual enhancement,mutual restraint,mutual inhibition,antagonism,mutual detoxication of two kinds of drug were expressed with pictures objectively,so that providing some references for investigation of compatibility of prescriptions,especially the compatibility theory of prescriptions before Han dynasty.

Seven emotions;compatibility of medicine;before Han dynasty

R289.1

A

1673-9043(2014)01-0006-03

10.11656/j.issn.1673-9043.2014.01.02

2013-12-17)

国家973项目(2012-CB-518400)。

李慧平(1986-),女,硕士研究生,研究方向为中医方剂配伍理论。

年莉,E-mail:nianli9@126.com。