药物性胰腺炎诊治与防范

2014-04-13王淑君钱家鸣

王淑君 钱家鸣

●述 评

药物性胰腺炎诊治与防范

王淑君 钱家鸣

随着处方药物的广泛使用,药物不良反应发生率也逐渐增加。药物性胰腺炎(DIP)是药源性消化系统疾病之一,尚未引起我国临床医师的普遍关注。本文重点讲述DIP的诊治及预防,以期提高医师对DIP的警惕。

1 流行现状

药物不良反应(ADR)是指正常剂量药物用于预防、诊治疾病或调节生理机能时出现有害或与用药目的无关的反应。由于药物广泛应用于诊治疾病,ADR发生率也不断升高。

流行病学研究显示,因ADR住院患者占总住院率6.7%,严重ADR病死率0.32%,在美国常见死亡原因排第6位,然而约一半ADR是可以避免的。ADR延长患者住院时间,增加了经济资源浪费。

肝脏是药物代谢的主要器官,常见因ADR引起器质性疾病(药源性疾病)是药物性肝损伤(DILI),可分为中毒性肝损害和变态反应性肝损害,而消化科另一种药源性疾病——DIP目前报道较少,国外文献报道其发病率0.3%~5.3%,约占急性胰腺炎(AP)发病原因的2%。

2 引起DIP的药物

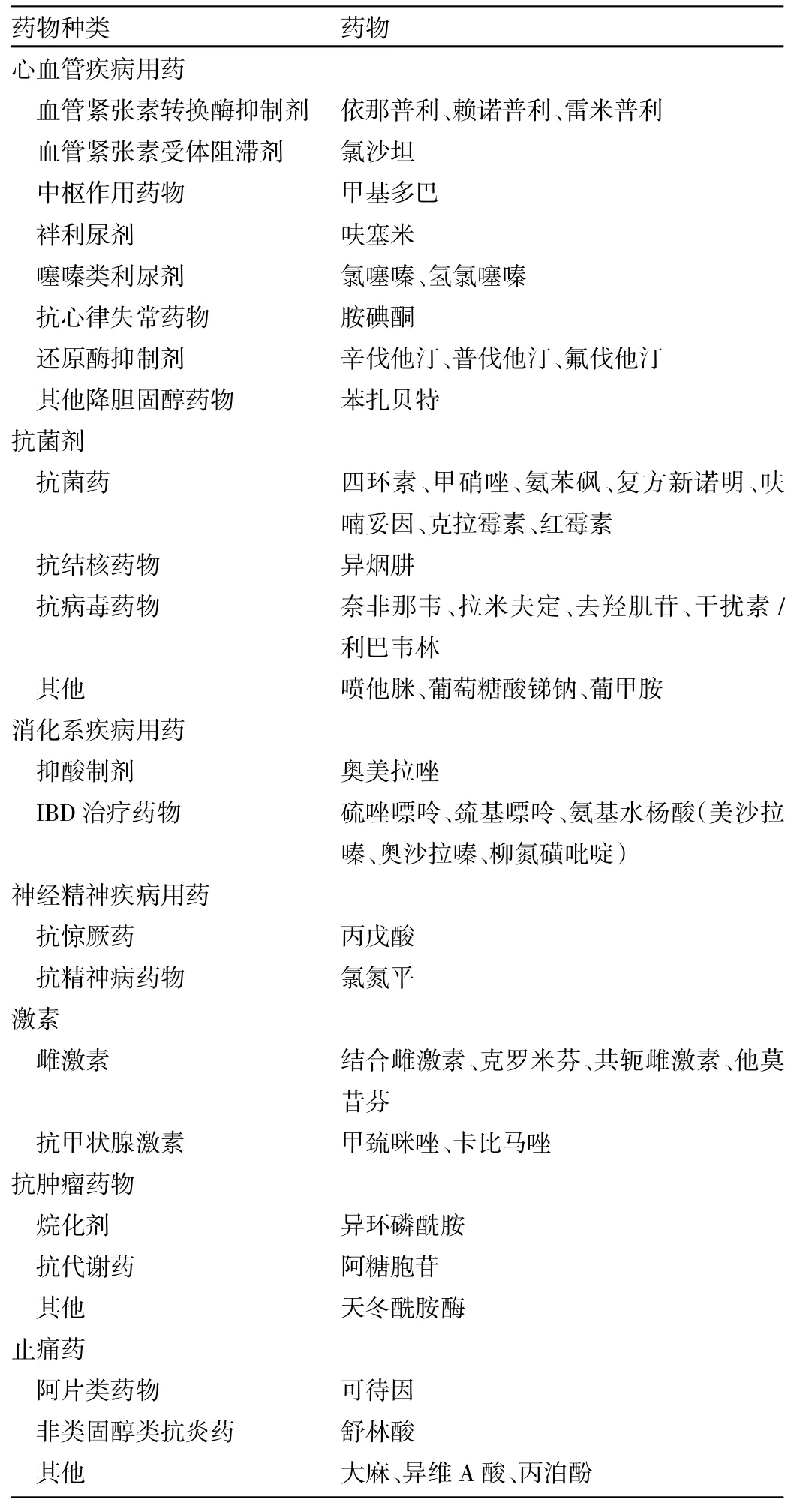

1968年至1993年期间,世界卫生组织(WHO)列举了500余种药物可引起DIP发作,其中常见可引起DIP的药物见右表。

此外,儿童、老年人、女性、进展期人类免疫缺陷病毒(HIV)感染、炎症性肠病(IBD)患者、免疫抑制剂治疗及复合用药患者是DIP高危患病人群,其中克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)患者AP发生率分别为正常人的4.3倍和2.1倍。

3 诊断

DIP临床表现并不特异,且无特异的分子生物学标志物及影像学改变,因此诊断较困难。

与诊断DILI流程相似,诊断DIP首先满足AP诊断标准,即符合以下3项中的2项:(1)上腹痛符合AP腹痛的特点;(2)血清淀粉酶或脂肪酶大于正常上限的3倍;(3)CT、磁共振成像(MRI)或B超检查显示胰腺炎特征性改变。其次,仔细分析病史,排除常见病因如大量饮酒、胆石症、高脂血症等,可能病因如自身免疫性胰腺炎、胰腺癌、腹部外伤、手术史。再次,排除以上病因后,考虑特发性胰腺炎的患者要仔细询问患者用药史,尤其是最近加用的药物,包括非处方药物和中草药。如考虑患者服用任何引起胰腺炎的药物,病情许可情况下,暂停服用;如不能停用,优先选择其他类别的药物代替,否则选择同类别的其他药物。停服可疑药物后如症状缓解,诊断DIP较合理。

表 通常与AP相关药物

4 治疗

IBD患者中,胰腺炎发生率在15%~63%。对IBD伴肠外表现患者,还应警惕DIP。治疗IBD药物,如硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤以及5-氨基水杨酸都是明确可引起DIP的药物,但IBD患者发生DIP多为轻度,停用相关药物并支持治疗之后症状减轻。

有学者等认为,1BD患者如发生AP,应停用所有药物,寻找引起胰腺炎的病因,禁食并采用全肠外营养支持治疗;当患者胰腺炎症状缓解且排除其他常见病因后,复合用药患者(如联合用5-氨基水杨酸和硫唑嘌呤),有必要接受单药小剂量激发试验明确哪种药物与胰腺炎相关。尽管在伦理方面,存在可能引起重症胰腺炎的不良反应,但其认为,如条件许可,在患者用药方案决策上,激发试验的收益超过ADR风险。单药低剂量激发试验后,密切监视患者症状、检测激发试验后6h淀粉酶和脂肪酶水平及胰腺炎症状出现时间。

明确引起DIP的药物后,再次使用该药物须谨慎,仅在收益大于风险,且经患者同意后使用。如再次使用药物后胰腺炎再发,则该药物即为明确引起胰腺炎的药物,应停用。后续治疗措施与胰腺炎诊治指南相同。此外,告之患者导致胰腺炎的相关药物,避免再次使用,以降低再发DIP的风险。

需要注意的是,一些治疗AP的药物也可能引起DIP。如脂源性胰腺炎患者,应接受他汀类药物治疗,但他汀类药物可引起AP。辛格(Singh)等认为,尽管他汀可引起AP,但多发生于长期使用他汀药物的患者,发生率低且多为轻度胰腺炎,停药后缓解。然而也有荟萃(Meta)分析表明,在血脂水平轻度升高患者,他汀治疗可降低胰腺炎风险。因而,这种情况下,临床医师须根据当时患者病情做决定,去除其他引起胰腺炎的病因。

5 防范策略

DIP多为特异质反应所致,因而对DIP的预防较为困难。有文献报道,尽管很多药物可引起DIP,DIP仍然属于少见原因,并不推荐一过性高淀粉酶血症的无症状患者常规接受胰酶检测和停用可疑药物。

DIP预防主要在于识别明确引起DIP的药物(表),警惕发生DIP的高危人群,尤其是复合用药及免疫力低下患者,IBD患者也是DIP的高危患者。在这些高危人群中应尽可能避免使用引起DIP的药物,如必须使用,考虑换用不同类别或同类别的不同药物。激发试验需慎重使用,仅在患者病情需要,且无其他可选择药物时,或者试验的收益明显大于风险时,在充分告知患者风险并签署知情同意书后方可实行。

目前我国临床医生对DIP认识相对不足,国内的DIP病例报道很少。因此,我们应提高对DIP的认识、警惕相关药物、发现DIP后及时报告相关药物,以免DIP再发。

(本文转载自《中国医学论坛报》2014年9月11日第40卷34期总第1419期D2版)

100730 北京协和医院消化科