影子银行体系的内涵及其监管的制度构建

2014-04-10潘静

潘静

摘要:影子银行体系是金融监管理论和实务界关注的焦点,如何对影子银行体系实施有效的监管成为监管当局亟待解决的课题,而监管制度建构的前提是厘清影子银行体系的内涵。对影子银行体系内涵涉及到的构成要件进行梳理及对中国影子银行体系监管现状进行剖析后发现,监管的制度模式已滞后于综合金融业务的发展,传统的微观审慎政策工具已不能对交叉领域中影子银行监管套利行为进行有效抑制。因此,需对于现存监管模式进行渐进式改革,建立影子金融监管委员会,明确金融监管各部门之间协调主体和责任归口,建构宏观审慎监管框架,逐步完善影子银行监管的制度构建。

关键词:影子银行体系;内涵;监管模式;制度构建;制度模式;金融机构;信息披露

中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2014)02-0121-05

一、影子银行体系的内涵

(一)影子银行内涵的国外综述

从可以发现的文献来看,影子银行体系(Shadow Banking system)概念源于太平洋投资管理公司董事保罗·麦考利(Paul McCulley)在2007年美联储年会上提出,意指游离于金融监管体系之外,从事类似于传统银行业务的非银行机构。[1]而后,纽约大学经济学教授鲁比尼进一步指出,影子银行体系包括证券经纪自营商、对冲基金、私人股本集体、结构投资工具和渠道、货币市场基金及非银行抵押贷款机构。[2] 2008年3月,“在东南亚中央银行组织(South East Asiancentralbanks,SEACEN)第43届会议上,时任巴塞尔委员会副总经理的赫维·汉努恩(Hervé Hannoun)径直将正在蔓延的全球金融危机归因于影子银行体系的过度发展。”[3]

至此,伴随着美国的次贷危机逐步蔓延为全球金融危机,影子银行对金融体系造成的巨大冲击越来越受到关注,相关文献也骤然增加。但此时,人们对于“影子银行体系”的表述尚未统一。如2008年,纽约联邦储备银行行长盖特纳(Geithner)提出“平行银行系统”(Parallel Banking System)概念。①同年10月,国际货币基金组织(IMF)在全球金融稳定报告中,首次提出“准银行”(Near-Bank)的概念,此类机构职能与银行类似,但不受中央银行的监管,不在国家金融安全网的保护范围之内。“平行银行系统”和“准银行”概念与“影子银行体系”所指代的是类似的事物。[4]

最初的概念表述差异逐渐趋于统一。从2010年起,“影子银行体系”的表述开始成为各国监管当局和国际金融组织文件中的正式用语,并对其给出初步的界定。2010年5月,美国“金融危机调查委员会”(FCIC)在一份报告中将“影子银行体系”定义为:传统商业银行体系之外的“类银行”(bank-like)的金融活动,即从储蓄人或投资者手中获取资金并最终向借款方融资;其中大多数金融活动不受监管或仅受轻度监管。[5]2010年9月2日,美联储主席伯南克在国会作证时将影子银行定义为:“除接受监管的存款机构以外,充当储蓄转投资中介的金融机构”。[6]以上这些对于影子银行的界定,大部分以描述性分析代替准确定义。

对于“影子银行”和“影子银行体系”作出较为全面的定义的机构为:美国纽约联邦储备银行和金融稳定委员会(FSB)。美国纽约联邦储备银行,2010年7月发布的名为《影子银行》的报告,将“影子银行”(Shadow Banks)界定为:从事期限、信用和流动性转换,但不能获得中央银行提供的流动性担保或是公共部门提供信贷担保的金融中介。[7]2011年4月,金融稳定委员会综合考量各方面因素后,(FSB)发表了名为《影子银行》的报告。该报告对于“影子银行体系”的定义做出了较为规范的概述,其包含广义和狭义两个定义。在广义上,将影子银行界定为“非正式银行系统实体和活动的信贷中介”。为便于实际操作,FSB在此基础上又提出一个狭义的概念,即“银行监管体系之外可能引发(i)系统性风险(具体是指期限错配、流动性风险、不适当的信用风险转移和高杠杆)和/或(ii)监管套利等问题,从而破坏金融监管效果的信用中介体系。”[8]

(二)影子银行内涵的国内综述

“影子银行体系”这个词汇在国内媒体和学术研讨会中频繁出现,但实务界和学术界对于“影子银行体系”内涵的界定依然莫衷一是,各方界定都从不同角度入手,在选取“影子银行体系”概念的构成要件时都有所侧重。一种定义方式是从功能角度入手,提出影子银行体系具有类似于商业银行的信用中介功能。袁增霆认为,国内影子银行体系可以通过对传统商业银行业务的替代性、依附性及其货币银行信用创造的特点进行确认,其中最有代表性的是金融业中的理财业务相关部门。[9]周莉萍认为,“影子银行体系是一组复制商业银行核心业务、发挥着商业银行核心功能(期限匹配、流动性服务、信用转换、杠杆)的非银行信用中介。”[10]还有学者指出,“可综合形成影子银行体系的定义,即不受传统货币调控和金融监管的信用中介组织、业务或产品,具有期限/流动性转换、杠杆化经营等传统银行的基本功能,其信用风险转移机制往往存在一定缺陷,没有中央银行流动性支持的制度性安排,其溢出效应和传染性容易诱发系统性风险。”[11]

除了仅仅从功能入手界定影子银行体系内涵以外,还有学者认为其内涵的界定构成要件也包括监管程度。刘杨认为“影子银行一般指行使商业银行功能却不受类似商业银行那样严格监管的非银行金融机构。”[12]也有实务界人士将影子银行界定的更为宽泛,认为“影子银行是行使商业银行功能但却受很少监管的非银行金融机构或正规银行体系内外部的融资业务和工具,在我国主要表现为理财产品、委托贷款、表外业务及私募股权投资等民间金融活动。”[13]另外,还有少部分文献仅将监管程度作为影子银行体系含义的构成要件,对其简单描述。李波、伍戈认为影子银行是指“履行银行职能、逃避银行监管的类似银行的实体”。[14]乔辛利在其专著《影子银行》中这样描述影子银行,“即影子银行又称影子银行体系,指那些行使着银行功能却不受监管或少受监管的非银行金融机构,包括其工具和产品。”[15]

此外,还有学者给影子银行体系下定义时侧重于影子银行的法律属性。周莉萍将相关实体和工具或产品都囊括进影子银行体系内,认为影子银行是指“游离于传统银行体系之外,从事类似于传统银行业务的市场型非银行机构,这些机构和相关产品形成的市场统称为影子银行体系”。[16]袁达松认为影子银行体系涵盖传统银行之外的影子银行机构、应用影子银行方法的传统银行机构以及影子银行工具或产品,将影子银行界定为“涉及传统银行体系之外的实体及业务的信用中介体系”。[17]卢川指出,“影子银行概念的本质内涵不单指具备独立法人资格的金融机构,还涵盖了各种类似或替代传统银行业务的业务部门和金融工具。”[18]

(三)影子银行体系内涵的界定

准确界定影子银行体系的概念内涵,对于构建影子银行监管制度体系具有重要的指导意义。介于影子银行体系中的金融业务、产品和工具不断衍生,则其内涵的界定既需要具有开放性,满足其创新性,又要具有准确性,防止其外延无限扩大。因此,在确定影子银行体系的内涵时,既要准确把握影子银行概念的构成要件,又要为不断衍生的外延留足空间。这一概念界定标准也正与FSB研究报告《影子银行的要素分析》(《 Shadow Banking:Scoping the Issues》)中的建议不谋而合,即该报告指出:各国金融监管机构在界定影子银行体系的内涵与外延时,要注意尽可能大的扩展体系外延的同时,集中关注那些提供会带来重大风险的期限错配(maturity/liquidity trans formation)、不良信用风险转化(flawed credit risk transfer)和杠杆率等业务的非银行金融中介。

前文对影子银行体系内涵涉及到的构成要件进行了梳理,可能作为其内涵构成的要件分别为:“信用中介”“法律属性”“监管程度”。但是,笔者认为,影子银行内涵的构成要件包括“监管程度”值得商榷。从法律角度而言,若将是否受到监管、或者受到监管的严厉程度作为判断是否属于影子银行体系的标准,那么以前一些未受到监管或少监管的金融机构属于影子银行,而现在其受到法律监管后,就不属于影子银行,这显然不符合逻辑,因此“监管程度”被排除构成要件之列。而“信用中介”“法律属性”可以作为影子银行体系内涵界定的构成要件,其中,作为信用中介的影子银行具有期限匹配、流动性服务、信用转换、杠杆功能。综上所述,影子银行体系的内涵应定义为:在传统商业银行体系之外,具有期限匹配、流动性服务、信用转换、杠杆功能,实体或准实体属性的信用中介体系。

二、中国影子银行体系监管不力的现状

(一)分业监管无力应对影子银行混业经营

我国金融业实行“一行三会”的分业监管模式,在现行的监管体制下,不同类型的金融机构和监管业务面临不同的监管规则,时常导致监管当局的管理陷入监管重叠和监管真空的困境之中。而金融机构中混业经营的影子银行业务所创造的金融工具可以突破金融系统和市场之间的边界,打破监管当局部门之间各司其职的格局,活跃于监管盲区之中。分业监管按照金融机构的类型来设立不同监管部门的机构监管方法,适用于各类金融机构独立经营、业务不存在交叉的情况。由于各监管部门之间无权管制其他部门的活动,其对于交叉领域的监管套利行为往往无能为力。

分业监管的职能部门对于游离于监管之外的融资机构缺乏相应的监管权限和监管手段。其对于混业经营的影子银行主体的监管套利行为进行全面有效的监管存在困难。金融机构之间的交易错综复杂,分业监管机构因其职责所限,不能及时强制影子银行运营风险“内部化”,影子银行将自身风险“外部化”的过程中实现监管套利。FSB在2011年4月发布的报告中对影子银行引发的监管套利进行了分析:如果影子银行体系的运作无需将其风险的真实成本内部化,那么这种相对于传统银行的优势可能会带来监管套利。[19]

(二)微观审慎监管不能规制影子银行监管套利行为

对于规制影子银行监管套利行为而言,传统的微观审慎监管之所以屡遭突破,根源在于一种微观视角的理念从一开始就无法对归属于宏观层面的监管套利行为实现真正的规制。大多数微观审慎法律措施和政策工具都没有对总体的信贷扩张进行有效抑制,金融机构之间或金融机构与金融市场之间的相互风险承担和潜在的连锁效应也未得到充分考虑。[20]影子银行机构和业务多利用监管部门的微观性缺陷进行监管套利。如银监会负责对于银行业和信托业进行监管,为控制银信业务风险,限制融资类信托业务占银信合作业务余额的比例不能超过30%,而大部分参与银信理财业务的信托公司该项业务比例都超过80%,②对于这些直接融资类银信合作业务而言,设定30%的上限相当于直接叫停。但是,对于衍生融资类银信合作产品,银监会的监管对策就不那么受用。衍生融资类银信合作产品中的受托机构不是信托公司,而是引入其他非银行金融机构,其加入银信合作链条的作用是替代信托公司作为转移信贷资产的通道,使融资链条更长、结构更复杂、融资功能和意图更隐蔽。银监会对于部分非银行金融机构(如保险类公司、证券类公司)不具有监管权,衍生融资类信托业务通过引入非银监会监管的参与方,为银信信贷腾挪通道。可见,对于混业经营的影子银行业务实施微观审慎监管,并不能规制影子银行监管套利的动机,反而可能激发其监管套利的动力。

(三)影子银行信息披露监管不力

由于监管当局对影子银行信息披露的要求强度不足,监管机构掌握不到足够的信息,就无法了解和控制影子银行的个体风险,其面对风险时显得猝不及防。影子银行的产品结构设计非常复杂,影子银行业务和产品多见于银行、证券、保险业务的交叉渗透领域。随着监管政策的调整,银行、证券、保险之间的业务合作与渗透不断加深,根据监管规定,商业银行可以入股信托投资公司和保险公司,保险公司也可以投资非上市银行的股权和证券公司。但是,交叉领域的金融产品和金融市场的信息披露并不充分,加之,金融机构不能用简洁易懂的形式让监管者和投资者充分了解信息,不能使其市场规则、交易特点和收益与风险等信息有效进入投资者的认知结构,并使得监管部门难以识别金融集团实施的监管套利行为。

同时,在部分影子银行领域,由于监管机构未强制金融机构进行信息公开,投资者未要求金融机构披露信息,使部分影子银行业务丧失进行信息披露的动力。如在银信合作理财产品以及银行发起的私募股权基金中,一方面,由于监管部门未强制商业银行信息公开,商业银行对银信合作中的信托公司或基金公司的信息披露甚少;另一方面,投资者主要是与银行签订理财或投资协议,金融参与者想当然是和银行而非信托公司或基金公司建立了投资委托关系。[21]其基于对银行的信任,一般也不主动要求银行披露有关信托公司或基金公司的更多信息。因此,减弱了金融机构主动和被动进行信息披露的可能性,影子银行业务缺乏透明度,这就加大了职能机构对其有效监管的难度,为其监管套利行为腾挪出空间。

三、监管模式改革的路径选择

总体而言,影子银行体系的发展,打破了传统金融业务分业经营的监管边界。“一行三会”、分业监管的监管体制已滞后于综合金融业务的发展;大多数传统的微观审慎政策工具和措施不能对交叉领域的影子银行监管套利行为进行有效抑制;宏观审慎监管和功能监管客观上都要求监管部门之间加强信息沟通和协调,明确协调主体和职责归口。

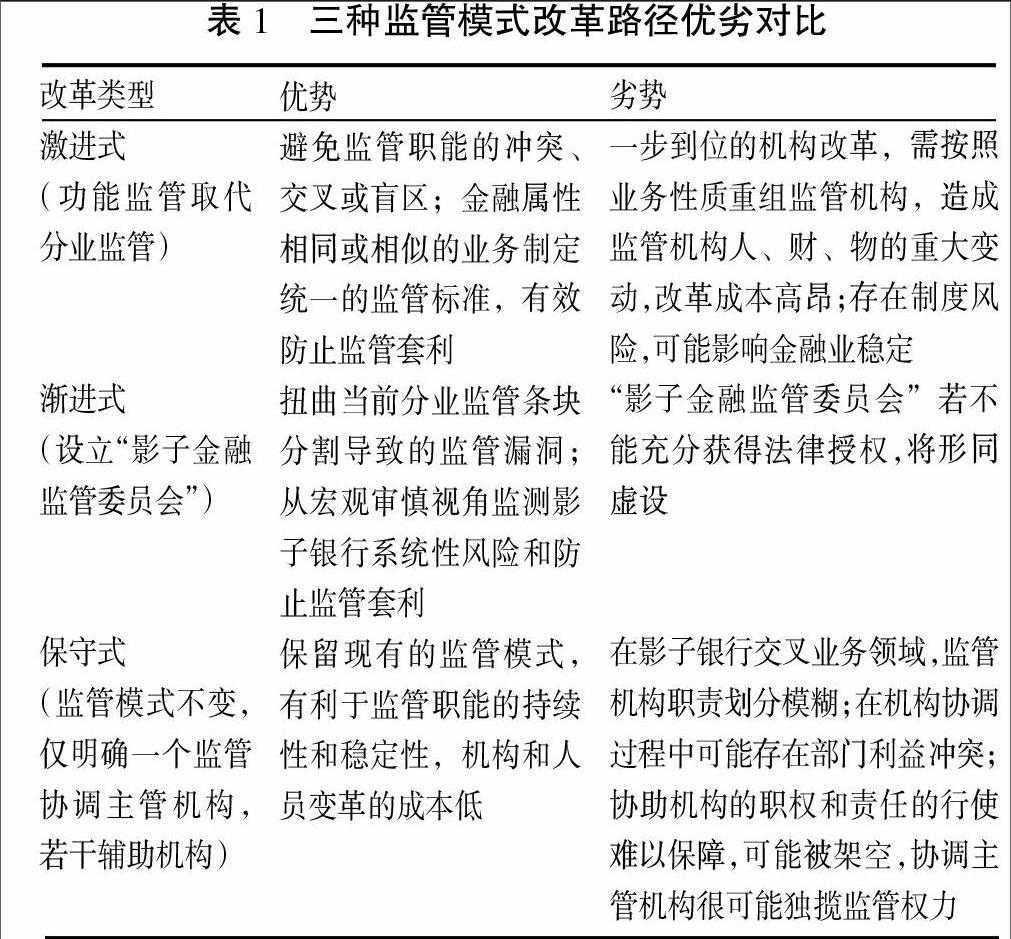

就中国目前的金融监管模式而言,进行监管制度改进具有三条路径:一是激进式改革,功能监管取代分业监管。将监管机构进行重组,由先前的按金融业务部门进行监管,转变为按照业务性质来确定监管边界;二是渐进式改革,设立“影子金融监管委员会”。该委员会成员可由“一行三会”以及相关监管机构共同委派专家组成,按照功能监管模式设计机构部门,专司风险监控、信用评估、业务审核、监管统计和监管套利惩处等职能;三是保守式变革,现有的监管模式保持不变,各监管机构进行协调规制影子银行体系。根据监管机构主要职责划分,在现有的监管机构中,明确一个协调主管机构,负责牵头影子银行监管事宜,其他监管部门为协助机构。

那么,上述三种监管模式的改革路径哪个更适合现阶段中国的选择呢?这是一个值得探讨的问题。我们将对以上三种监管模式改革的路径进行优劣对比(见表1),然后做出选择。

从中国金融业发展结构来看,影子银行体系的机构和产品跨越了银行业、证券业、保险业、信托业等市场体系,其风险具有传染性和联动性,实施宏观审慎监管和功能监管将是大势所趋。若采取保守式变革,现有的分业监管模式将不能完成对影子银行交叉业务领域的监管职责,仅通过监管部门联席会议定期开会的形式,规制逐渐壮大的影子银行体系其力度严重不足。此外,多个机构协调监管难免出现职权模糊、利益冲突等问题;牵头协调部门权责过大,协助部门权力架空的情况也很难控制。可见,对于影子银行体系的监管有必要建立一个长效机制。

从制度改革实践来看,推翻原有的银行、保险、证券监督委员会,按功能性质重建风险监测、信用控制、违规惩罚等监管部门,将存在严重的制度风险。激进式的改革,可能引起金融业的震荡,甚至恐慌,不利于金融业的稳定和健康发展。因此,我们更推崇渐进式改革,“影子金融监管委员会”的建立,不但能够有效规制监管套利行为,还能维护金融业的稳定,防止系统性风险。值得注意的是,由于传统的机构监管部门(银监会、保监会、证监会)具有较大的权威,为防止“影子金融监管委员会”形同虚设,在其设立之初需做好两方面的工作:一是委员会要得到法律授权,由国务院直接领导,按照功能监管模式和宏观审慎要求对金融机构进行规制;二是明确“影子金融监管委员会”与银监会、保监会、证监会的权责界限。首先厘清中国影子银行体系的内涵和外延,以便清楚界定监管委员会之间的权责归口;其次明确“影子金融监管委员会”重点监管影子银行业务、产品及其监管套利行为,而银监、保监、证监三个机构监管委员会重点负责主体的市场准入与行为的合规性等方面。

四、中国影子银行监管的制度构建

中国目前施行以传统微观审慎监管为基础的分业监管模式,而影子银行在运作中早已突破银行业、非银行金融机构、资本市场、货币市场、保险市场等机构和市场的界限,其套利行为具有联动性,这使得中国现行的分业监管模式捉襟见肘、难以应对。为弥补当前监管模式方面的缺陷,故需要明确金融监管各部门之间协调主体和责任归口,建立宏观审慎监管框架,逐步形成从分业监管向功能监管的转变。

(一)确立金融监管部门协调主体

影子银行监管套利的突出表现是其利用银行、证券、保险、信托监管机构在监管规则和标准上的不同,选择监管环境最为宽松的市场进行经营活动。特别是在金融业务的交叉地带,影子银行的套利活动最为活跃。为了应对金融业混业经营的趋势和金融风险的突袭,相关立法已对金融监管部门的协调做出初步安排,如《中国人民银行法》规定,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督,国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起三十日内予以回复。相应地,《银行业监督管理法》也规定,国务院银行业监督管理机构应当会同中国人民银行、国务院财政部门等有关部门建立银行业突发事件处置制度。③但由于部门间协调主体不明确,其协调效果不佳。法律法规未明确部门间的协调主体是人行、财政部、还是监管当局,因而可能造成监管部门之间的职权冲突或责任推诿。因此,在制度设计时,不但要尽快将影子银行监管问题纳入相关监管协调机制,统筹监管政策,更需要明确协调主体和职责分工。

(二)建立宏观审慎监管制度

识别、防范和控制监管套利行为需要一种与其相匹配的宏观政策工具,这也是推动金融监管从传统的微观审慎走向宏观审慎的原动力。目前,应构建包含影子银行在内的宏观审慎监管框架,强化影子银行系统风险预警与动态监测,在宏观层面上预防和应对影子银行监管套利行为。同时,明确这种新制度的建立需要法律先行,正如著名经济学家弥勒所言,中国需要更多的是法律而不是经济学。在金融监管改革方面,国家作为法律这一公共产品供给方,应当为金融市场的交换以及公共利益的维护确立基本规则,这样才能带来金融领域内具有重要意义的规模效益。[22]

根据《中华人民共和国立法法》的规定:有关金融事项尚未制定法律的,全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定,授权国务院可以根据实际需要,对其中的部分事项先制定行政法规。④基于传统微观审慎监管制度的失败,全国人大及其常委会有必要授权国务院,建立有关“宏观审慎监管”的行政法规。不同于微观审慎监管仅仅将监管目标定位于单个金融部门或产品,宏观审慎监管的制度目标要定位于减少系统性风险和增强金融系统稳定。具体而言,宏观审慎监管要把监管边界扩展到影子银行体系,把游离在现有监管体系之外的影子银行的监管套利交易纳入政府的监管框架中来;可以要求金融机构向监管当局提供更丰富的信息,包括详细的交易资产、交易对手和表外头寸的情况报告;从宏观角度对金融属性相同或相似的机构和业务制定统一的监管标准,以防止监管套利。

(三)逐步推进功能监管的制度变革

在当前中国金融业的发展阶段,一步到位的功能监管改革,需按照业务性质重组监管机构,将造成监管机构人、财、物的重大变动,改革成本高昂,且存在制度风险,可能影响金融业稳定。虽然功能监管的改革不能一蹴而就,但是我们应该向功能监管方向逐步推进。功能监管在一定程度上按业务性质来确定监管边界,其是一个给定的金融活动由同一监管者进行监管,而不管从事这个活动的主体是谁,目的是提高监管的秩序和效率。功能监管实施跨产品、跨机构、跨市场的协调,能够弥补机构监管所产生的监管盲区,使影子银行运营风险“内部化”,能够有效监控、预防和规制影子银行在金融市场交叉领域的监管套利行为。同时,功能监管“跨产品、跨机构、跨市场”协调的宗旨,恰恰与宏观审慎监管和金融监管部门协调管理的政策目标相符,三者的目标实质为:针对当前金融界混业经营,影子银行体系日趋壮大,金融稳定可能受到威胁的现状,政府监管当局为防止金融系统性风险和监管套利应当做出的制度回应。

注释:

①盖特纳将利用还款期限短的负债所提供的资金,购买大量风险高、流动性较弱的长期资产,但又缺少类似传统银行所拥有的存款保险等保护机制的“非银行”运营的金融机构与融资安排称为“平行银行系统”。See Geithner. Reducing Systemic Risk in a Dynamic Financial System,Federal Reserve Bank of New York.2008.

②数据来源,江西江南信托股份有限公司用益工作室,2010年信托理财市场回顾与展望,P6,2011年11月。

③《中国人民银行法》第33条规定,中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定需要,可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起三十日内予以回复。相应的,《银行业监督管理法》第29条规定,国务院银行业监督管理机构应当会同中国人民银行、国务院财政部门等有关部门建立银行业突发事件处置制度,制定银行业突发事件处置预案,明确处置机构和人员及其职责,处置措施和处置程序,及时、有效地处置银行业突发事件。

④《中华人民共和国立法法》第八条规定,下列事项只能制定法律:基本经济制度以及财政、税收、海关、金融和外贸的基本制度;第九条规定,本法第八条规定的事项尚未制定法律的,全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定,授权国务院可以根据实际需要,对其中的部分事项先制定行政法规,但是有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项除外。

参考文献:

[1]Mc Culley. Paul. Teton Reflections,PIMCO Global Central Bank Focus[EB/OL].http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/GCBF%20August-%20September%202007.aspx,2007.

[2]鲁比尼.影子银行体系正逐步瓦解[J].英国金融时报(中文版),2008,(9).

[3]李杨.中国影子银行体系发展与金融创新[J].中国金融,2011,(12):31-32.

[4]李波,伍戈.影子银行的信用创造功能及其对货币政策的挑战[J].金融研究,2011,(12):77-85.

[5]FCIC.Shadow Banking and the Financial Crisis [R].Preliminary Staff Report,2010-05-04.

[6]杨西水,赵相华.打造金融体系玻璃体构建无影灯式监管体系[J].财政监督,2012,(4):51-55.

[7]Zoltan Pozsar, Tobias Adrian, Adam Ashcraft, Hayley Boesky,Shadow Banking[R]. Http://www.ny.frb.org/research/staff_reports/sr458.pdf,2010.

[8][19]FSB.Shadow Banking:Scoping the Issues[EB/OL].http://www.Financial stability board.Org/publications/r_

110412a.pdf,2011-04-12.

[9]袁增霆.中外影子银行体系的本质与监管[J].中国金融,2011,(1):81-82.

[10]周莉萍.论美国影子银行体系国际监管的进展、不足、出路[J].国际金融研究,2012,(1):44-54.

[11]雷曜,祝红梅,王亮亮.客观看待影子银行体系的风险[J].中国金融,2013,(4):54-56.

[12]刘扬.宏观审慎监管框架下中国金融监管的政策选择:基于巴塞尔协议Ⅲ的视角[J].金融监管,2011,(7):36-41.

[13]中国人民银行杭州中心支行办公室课题组.影子银行问题研究——以浙江为例[J].宏观经济研究,2012,(4):6-11.

[14]杜亚斌,顾海宁.影子银行体系与金融危机[J].审计与经济研究,2010,(1):82-87.

[15]辛乔利.影子银行[M].北京:中国经济出版社,2010.

[16]周莉萍.影子银行体系的机制及其脆弱性[J].金融市场,2010,(10):90-93.

[17]袁达松.对影子银行加强监管的国际金融法制改革[J].法学研究,2012,(2):194-209.

[18]卢川.中国影子银行运行模式研究——基于银信合作视角[J].金融发展评论,2012,(1):55-62.

[19]陈雨露,马勇.宏观审慎监管:目标、工具与相关制度安排[J].经济理论与经济管理,2012,(3):5-15.

[20]邵延进.影子银行资金流向图谱及风险-以河北省为例[J].中国金融,2011,(18):81-83.

[21]文建国.中国宏观审慎监管制度之初探[J].社科纵横,2012,(9):98-99.

责任编辑、校对:秦学诗