丧失事件与青少年生命认知的相关研究

2014-02-15刘世宏徐晓滢

刘世宏 李 丹* 徐晓滢

(1.上海师范大学 心理学系,上海 200234;2.上海交通大学 医学院,上海 200025)

丧失事件与青少年生命认知的相关研究

刘世宏1李 丹1*徐晓滢2

(1.上海师范大学 心理学系,上海 200234;2.上海交通大学 医学院,上海 200025)

对某市2 406名初高中生进行问卷调查,探查丧失事件对生命认知的影响。结果显示:(1)97%的青少年至少有一次丧失经验,半数以上经历过5~7项。(2)从2项丧失事件开始,随数量增加,青少年丧失压力增加。(3)青少年应对丧失呈现双过程导向:恢复导向证据包括丧失者关于生命认知概念的逻辑陈述、意义辩证性阐述、情绪积极表达大于无丧失者,经济不利丧失者的情绪消极表达和死亡焦虑小于无丧失者。丧失导向证据包括部分丧失数量多的丧失者情绪积极表达小于数量少的,部分丧失数量多的无经济不利者的情绪消极表达和死亡焦虑大于数量少的。(4)经济不利者表现出高丧失压力、低水平的意义辩证性阐述、高水平的意义非理性阐述;不同经济状况的1项丧失者的情绪消极表达和死亡焦虑无差异,其他丧失数量的经济不利者体验到更高水平的情绪消极表达及死亡焦虑。(5)丧失压力可以预测对生命的概念非逻辑陈述、意义非理性阐述、情绪消极表达及死亡焦虑。

丧失;丧失压力;生命认知;恢复导向;丧失导向

一、引言

生活事件指人们在社会生活过程中经历的各种紧张性刺激。这些紧张刺激即所谓的心理应激源,根据心理应激学说,心理应激源强度愈高,通过神经内分泌、免疫等生物机制对身心影响程度愈大。当个体察觉到应激源的威胁后,就会产生各种心理、生理的变化,也就是应激反应。如果反应过于强烈或持久,就可能影响人们的身心健康。[1]负性生活事件,特别是死亡、失物、失学等丧失事件,与负性认知、负性情绪相关。面对丧失事件,人们更多地体验到“失落感”,需要一定时间来适应并调节因丧失而产生的情绪反应。有些丧失让人难以修复,易使人丧失人生方向、目标和价值。[2]13丧失等负性生活事件对抑郁的发生具有重要作用,能加重抑郁程度。[3]负性生活事件的重复体验增加了个体产生负性认知的可能性,包括对自我、世界和未来的消极认知,并通过消极认知、情绪调节来间接影响抑郁。[4-5]负性情绪是产生自杀意念等负性认知的危险因素。[6]青少年的社会经验较少,心理承受能力有限,在遭遇重大生活应激时容易陷入绝望的困境,丧失等生活事件能使青少年产生自杀意念等负性认知。[7-9]亲友、同伴死亡事件对于青少年既可能是一种挫折经历,也是一种丧失经验,亲友或熟人有过自杀容易导致青少年的自杀意念。[10]丧失的经验与自杀关系密切,父母双亡或丧父/母的青年人自杀几率较高。[11]以往研究发现,70.65%的初中生至少经历过一类人群死亡,对死亡经验的记忆年龄主要集中在9~13岁阶段。[12]显然,“丧失”是一种青少年常见的经历,值得进行深入的探究。

然而,生活事件能否引起心理生理反应,进而出现健康问题,产生自杀意念,甚至导致自杀行为,除取决于生活事件自身的属性(事件类型、刺激强度、发生程度、持续时限)外,还受制于个体对事件的应对方式和认知评价。研究者提出,处于应激状态的个体其核心任务就是整合所面对的压力以及对世界和自我的信念[13]13,把积极情感与个人的价值观、信念和目标(包括个人对生命意义的意识)联系在一起[14],[15]14,对该事件进行重新评价与解读。经历过严重负性应激性事件(如自然灾害、癌症确诊或是因病失去爱人等)的个体也会因经历与家庭、朋友关系更紧密,重新定位目标,更加欣赏生活,为普通事件注入积极的意义。[16]14这些获益和个人的改变被称为与压力相关的成长、创伤后的成长和对意义的寻找(search for meaning)①可参见:Affleck G,Tennen H. Construing Benefits from Adversity:Adaptational Significance and Dispositional Underpinnings[J]. Journal of Personality,1996,64:899-922;Tedeschi R G,Park C L,Calhoun L G. Posttraumatic growth:Conceptual issues[G]//Tedeschi R G,Park C L,Calhoun L G. Posttraumatic Growth:Positive Changes in the Aftermath of Crisis. Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,1998.。儿童对生命意义的探索越深刻,越能感受到生命的可贵和幸福。[17]积极的生命价值观与个体的积极情绪、幸福感相关联。[18-20]高应激下的大学生及其近期丧子的父母都能够从感知到的与宗教和信仰有关的精神性支持中获益[21],应激条件下,以自我超越的生命意义作支撑,忧郁情绪和一般健康问题会减少,同时还会提高自尊。[22]生命价值观成为个体自杀意念、应对丧失事件的保护因素。

关于丧失生活事件与应对的关系,Stroebe & Schut(2001)提出“应对丧亲之哀的双过程模型”,认为存在两个并行的压力和应对过程:丧失导向(loss-orientation,LO)和恢复导向(restorationorientation,RO)。[23]丧失导向的应对包含了许多与悲痛相关的情绪和行为倾向,如对死者的思念,否定和避免与恢复有关的改变等;而恢复导向的应对方法是指应对次要压力源的方法,即伴随着新身份和角色而产生的压力,如负起死者原来的责任等。这两个过程会交替出现在日常生活中,甚至同时出现。[24]恢复导向的一个重要特点是使当事人短暂地从悲伤走出来,解决新任务或从事恢复平衡感和幸福感的活动。此外,如果个体短期内有效解决了某一压力事件,即使该应激源长期反复出现,这种“应激—应对”的相互作用能够增加个体应对能力以对抗强度更高的应激。[25]受“创伤后成长”及“丧亲应对双过程模型”的启发,我们想了解中国青少年经历丧失事件是否会使他们出现意义发现?是否可能存在恢复导向?抑或丧失就是一个负性认知、负性情绪体验的经历?这是一个值得探究的问题。

从青少年的生命认知发展来看,生命认知是一种从无到有、随年龄增长而不断演变和深化的心理品质,展现出个体对生命过程和死亡现象的整体认知。[26]“生命认知”涵盖的“知”“情”“意”是对生命概念的逻辑性认知、对生命的情绪体验以及对生命意义的辨析,是珍爱生命的体现。[27]基于此,本研究聚焦于青少年的“丧失”经验,试图探究青少年经历的丧失事件数量及心理应激水平与生命概念的逻辑性认知、意义的辩证性阐述和生命情绪体验之间的关系,并将死亡焦虑作为对死亡的恐惧水平纳入其中,了解丧失事件对于青少年存在怎样的意义?

二、方法和材料

(一)对象

研究选取上海市徐汇区二所7年制完中,每个学校各拥有初中部和高中部,将该学校所有年级,即6、7、8、9、10、11和12年级的全体学生作为本次研究的研究对象,保证每个年级的每个学生都参加此次问卷调查。共回收问卷2 660份,有效问卷为2 406份,人工剔除无效问卷(漏答过多,所有选项为同一个,正反项矛盾,2份问卷所有选项的回答一样)后回收率为90.45%。男生1 140人,女生1 196人。

(二)研究材料

1.青少年特殊生活事件量表

参照刘贤臣等(1987)编制的《青少年生活事件量表》,按访谈结果增加与生命和死亡相关的事情,如“参加过葬礼”“经历家庭成员的死亡”“目睹或经历重大意外事故,如车祸、火灾”等共7题,作为丧失因子,试图了解丧失事件对青少年的影响程度。问卷采用5级计分的方式,即没有发生、轻度、中度、重度、极重,分别记为0到5。计算平均分,所得平均分越高,表明个体受生活事件影响越大。丧失因子的Cronbach’s α系数为0.75。

2.死亡焦虑量表

死亡焦虑量表(Death Anxiety Scale,DAS)最初由Templer(1967)编制,之后作者及其他研究者反复修订,获有大量的试验观察数据支持,经翻译本土化成多国的语言,得到业内专家肯定,作为死亡焦虑测定的“金标准”。本研究中徐晓滢等(2011)选用Thorson & Powell(1994)修订的DAS英文原版问卷①Thorson,J. A.,& Powell,F. C. A Revised Death Anxiety Scale[G]//R. A. Neimeyer(Ed.),Death anxiety handbook(pp.31-43). Washington,DC:Taylor & Francis,1994. Nehrke(1973)参考Boyar(1964)观点对Templer(1970)版 DAS进行修订,Thorson & Powell(1994)随后进一步修订,并改为5级计分,其信度为0.804,对年龄的敏感性高。进行了翻译,请英文专业人员确认翻译的正确性,征询咨询专家意见后对文字进行修改,并请少数中学生确认对条目表述是否理解,最后问卷保留所有条目及计分方法(1代表毫不符合,2代表不太符合,3代表有时符合,4代表比较符合,5代表非常符合),反向题转换之后,所得平均分越高,表明死亡焦虑程度越高。此次研究的Cronbach’s α系数为0.85。

3.青少年生命认知问卷

选自徐晓滢(2011)编制《青少年生命认知问卷》42题,其中19道题目为正向表述,23道题目为负向表述,采用五级评分方式,分别记作1、2、3、4、5分,依次对应完全不同意、不太同意、有点同意、比较同意和完全同意。问卷共包含6个维度:概念的逻辑陈述、概念的非逻辑陈述、情绪的积极表达、情绪的消极表达、意义的辩证性阐述、意义的非理性阐述。本次研究的Cronbach α系数分别为总量表0.72,概念的逻辑陈述0.70,概念的非逻辑陈述0.77,意义的辩证性阐述0.75,意义的非理性阐述0.68,情绪的积极表达为0.75,情绪的消极表达为0.76。

(三)数据处理

所有数据处理采用spss19.0进行处理。

三、结果

(一)丧失数量及其影响的分布特点

将丧失生活事件是否发生的得分累加,无丧失事件的有71人(3.0%),经历1项82人(3.4%),经历2~4项的856人(35.6%),经历5~7项1 389人(57.7%),97%的青少年至少有一次丧失经验,半数以上的经历过5~7件。

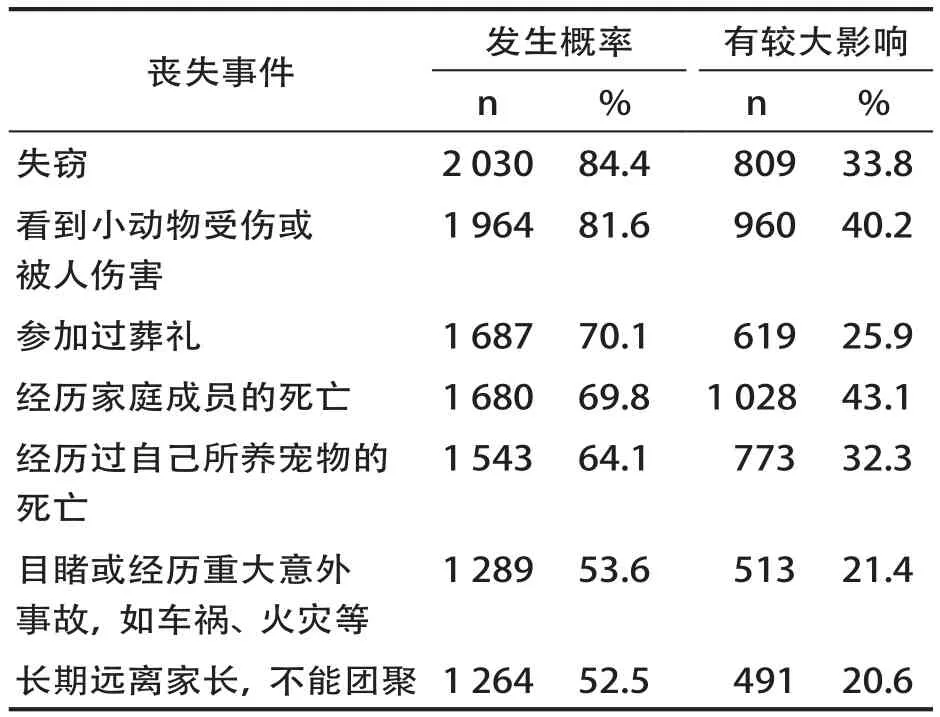

丧失生活事件的发生概率排序见表1,发生概率均在52.5%以上。可见,问卷中的丧失事件在青少年中发生比率较高。将受丧失事件影响程度中度以上数据进行合并,得到影响程度较大的事件排序,丧失事件对青少年造成较大影响的占20.6%~43.1%,其中“经历家庭成员死亡”对青少年的影响最大(见表1)。

表1 疾病、丧失事件发生率及影响频率分布(N=2 406)

各年级学生平均经历的丧失事件在4~5件,7年级经历的丧失事件少于其他各年级(p<0.05),其他各年级之间无显著差异;不同性别学生经历的丧失事件无显著差异。

(二)丧失数量、家庭经济状况与青少年丧失压力的关系

丧失压力指青少年经历的丧失事件累计起来对他们的影响程度,本研究以丧失压力为因变量,性别、家庭经济状况、丧失数量同时为自变量,进行多因素方差分析,同时考查自变量之间的交互作用。因本研究关注是否发生丧失事件、发生1件丧失事件的意义,参照杨颖、程玉洁、邹泓、王莉相关研究①参见杨颖,程玉洁,邹泓,王莉.日常生活事件对中学生社会适应的影响:社会问题解决能力的中介作用[J].心理科学2012,(6).,对丧失数量等级做了相似的等级划分:无丧失事件赋值为1,1项丧失事件=2,2~4项丧失事件=3,5~7项丧失事件=4。结果表明,丧失数量的主效应显著,F(3,2 322)=296.66(p<0.001),η2=0.277,丧失数量能解释丧失压力变异的27.7%。进一步成对检验发现,无丧失事件与1件丧失的压力知觉无显著差异,从2件丧失开始,随着丧失数量增加,青少年知觉到的丧失压力增加。家庭经济状况的主效应显著,F(1,2 322)=5.77(p<0.05),η2=0.002。经济不利者的丧失压力大于无经济不利者。其他结果均无显著性:不同性别青少年的丧失压力差异无显著性,F(1,2 322)=0.07,p>0.05;性别与经济状况交互作用不显著,F(1,2 322)=0.46,p>0.05;性别与丧失数量等级交互作用不显著,F(3,2 322)=0.35,p>0.05;经济状况与丧失数量交互作用不显著,F(3,2 322)=1.30,p>0.05;性别、经济状况与丧失数量三者之间交互作用不显著,F(3,2 322)=1.32,p>0.05。

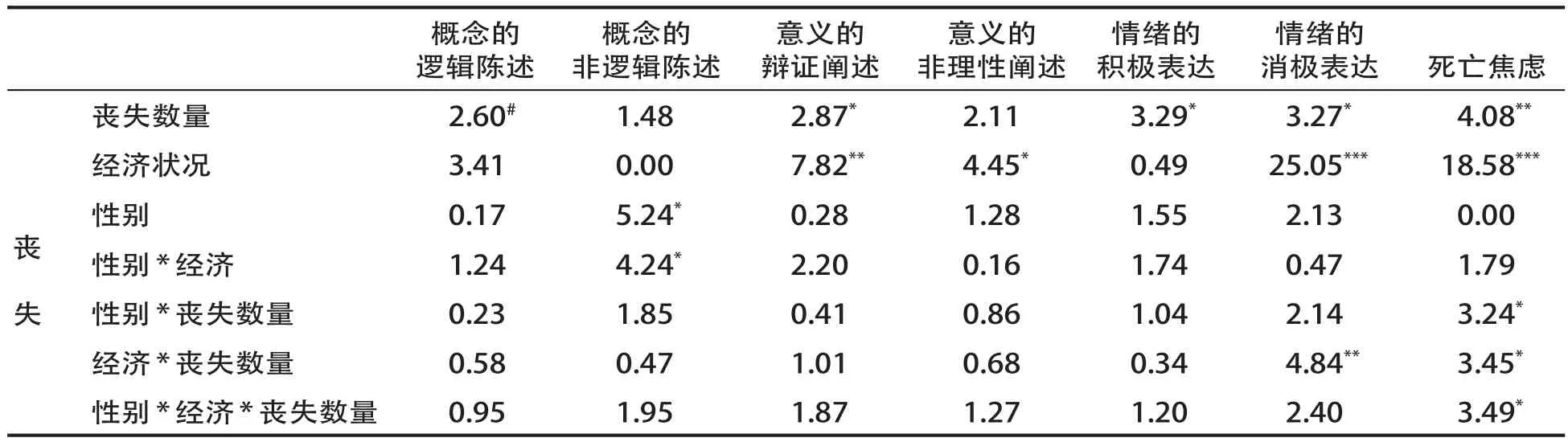

(三)丧失数量等与生命认知各维度的关系

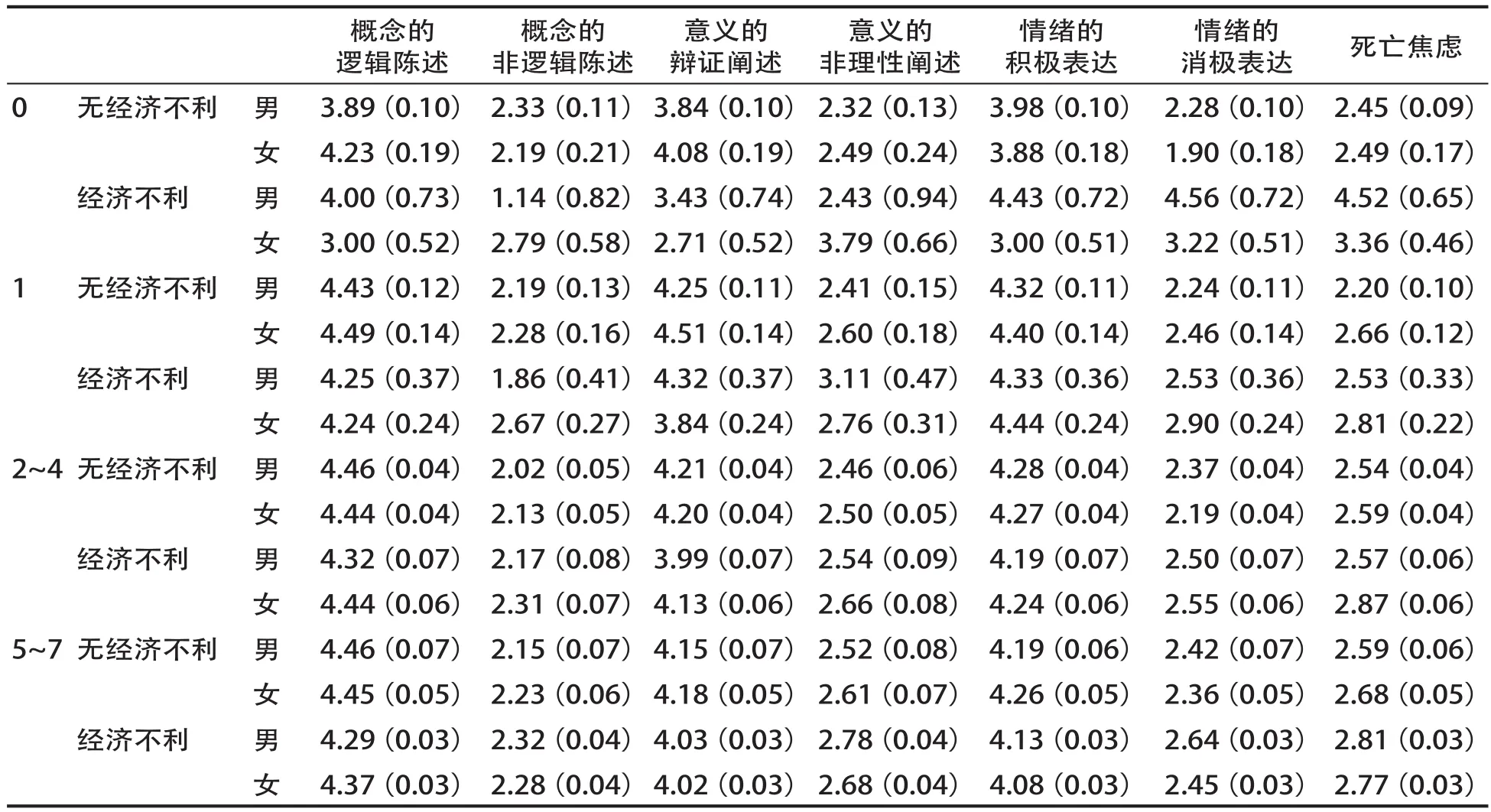

作为一种丧失体验,丧失事件与生命认知概念的逻辑性、意义的阐述、对生命的情绪体验相关联,以性别、家庭经济状况、丧失事件数量为自变量,生命认知各维度为因变量进行多变量方差分析,考查导致丧失体验的丧失事件对生命认知的影响,不同丧失数量、经济状况、性别的青少年生命认知各维度的平均数及标准差见表2,丧失数量、经济状况和性别在青少年生命认知各维度上的差异见表3。

表2 不同丧失数量、经济状况、性别的青少年生命认知各维度的平均数、标准差(M/SD)

1.家庭经济状况和性别差异

家庭经济状况在意义的辩证性阐述、意义的非理性阐述、情绪的消极表达、死亡焦虑上主效应显著:经济不利者意义的辩证性阐述得分低于无经济不利者,意义的非理性阐述得分高于无经济不利者。

性别与经济状况在概念的非逻辑陈述上交互作用显著(见表3),进一步简单效应分析发现,交互作用对青少年概念的非逻辑陈述的影响体现在经济不利处境中,F(1,2 322)=5.14,p<0.05,女生的概念非逻辑陈述大于男生;无经济不利条件下,青少年概念的非逻辑陈述不存在性别差异,F(1,2 322)=0.16,p>0.05。

2.丧失数量等级差异

-δσ([[x,z],α(y)])-[σ([y,z]),σ(α(x))]+σ([[y,z],α(x)])

丧失数量对概念的逻辑陈述的主效应边缘显著(p=0.051),对意义的辩证性阐述、情绪的积极表达主效应显著(见表3)。对丧失数量4个水平的进一步事后检验,结果表明,丧失数量水平2、3、4(即1项以上丧失)青少年在概念的逻辑陈述和意义的辩证性阐述上得分均大于丧失数量水平1(0项丧失),差异显著,但丧失数量水平2、3、4(1~7项丧失)之间,青少年概念的逻辑陈述和意义的辩证性阐述得分无显著差异;

丧失数量水平2(1项丧失)青少年情绪的积极表达大于丧失数量水平1(0项丧失),丧失数量水平3(2~4项丧失)青少年积极情绪大于丧失数量水平4(5~7项丧失),但丧失数量水平3、4(即2项以上丧失)青少年的积极情绪与丧失数量水平1(0项丧失)无显著差异。

经济状况与丧失数量在情绪的消极表达交互效应显著(见表3),进一步的简单效应分析发现,丧失数量水平为1、3、4(即丧失数量为0,2~4项,5~7项)时,经济不利青少年情绪的消极表达大于无经济不利者,F(1,2 322)值分别为:15.93(p<0.001),19.91(p<0.001),11.35(p<0.01);不同经济状况的丧失数量水平2(即1项丧失)青少年的情绪消极表达无显著性差异,F(1,2 322)=2.46,p>0.05。

性别、经济状况与丧失数量三者在死亡焦虑上交互作用显著(见表3),进一步简单效应分析表明:死亡焦虑的性别差异体现在丧失数量水平2、3(1项丧失、2~4项丧失)中:丧失数量水平2(1项丧失)中,无经济不利的女生死亡焦虑高于男生F(1,2 322)=8.03,p<0.01;丧失数量水平3(2~4项丧失)中,经济不利的女生死亡焦虑高于男生,F(1,2 322)=12.85,p<0.001。以下情况死亡焦虑无简单效应:丧失数量水平1(0项丧失)无经济不利及经济不利时,F(1,2 322)=0.05,F(1,2 322)=2.10,p均>0.05;丧失数量水平2(1项丧失)经济不利时,F(1,2 322)=0.53,p>0.05;丧失数量水平3(2~4项丧失)无经济不利时,F(1,2 322)=0.93,p>0.05;丧失数量水平4(5~7丧失)在无经济不利及经济不利中,F(1,2 322)=1.31,F(1,2 322)=1.01,p>0.05,这些条件下男、女生死亡焦虑无差异。

表3 丧失数量、经济状况和性别在青少年生命认知各维度上的差异(F值)

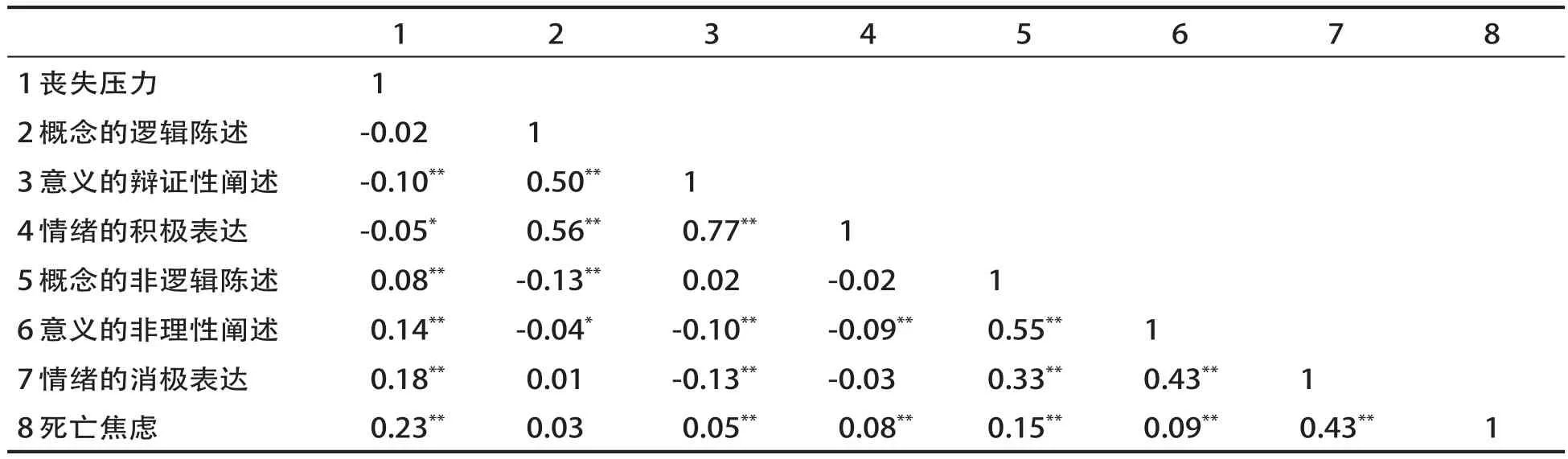

(四)丧失压力与生命认知各维度的关系

1.丧失压力与生命认知的相关分析

2.丧失压力对生命认知各维度的预测

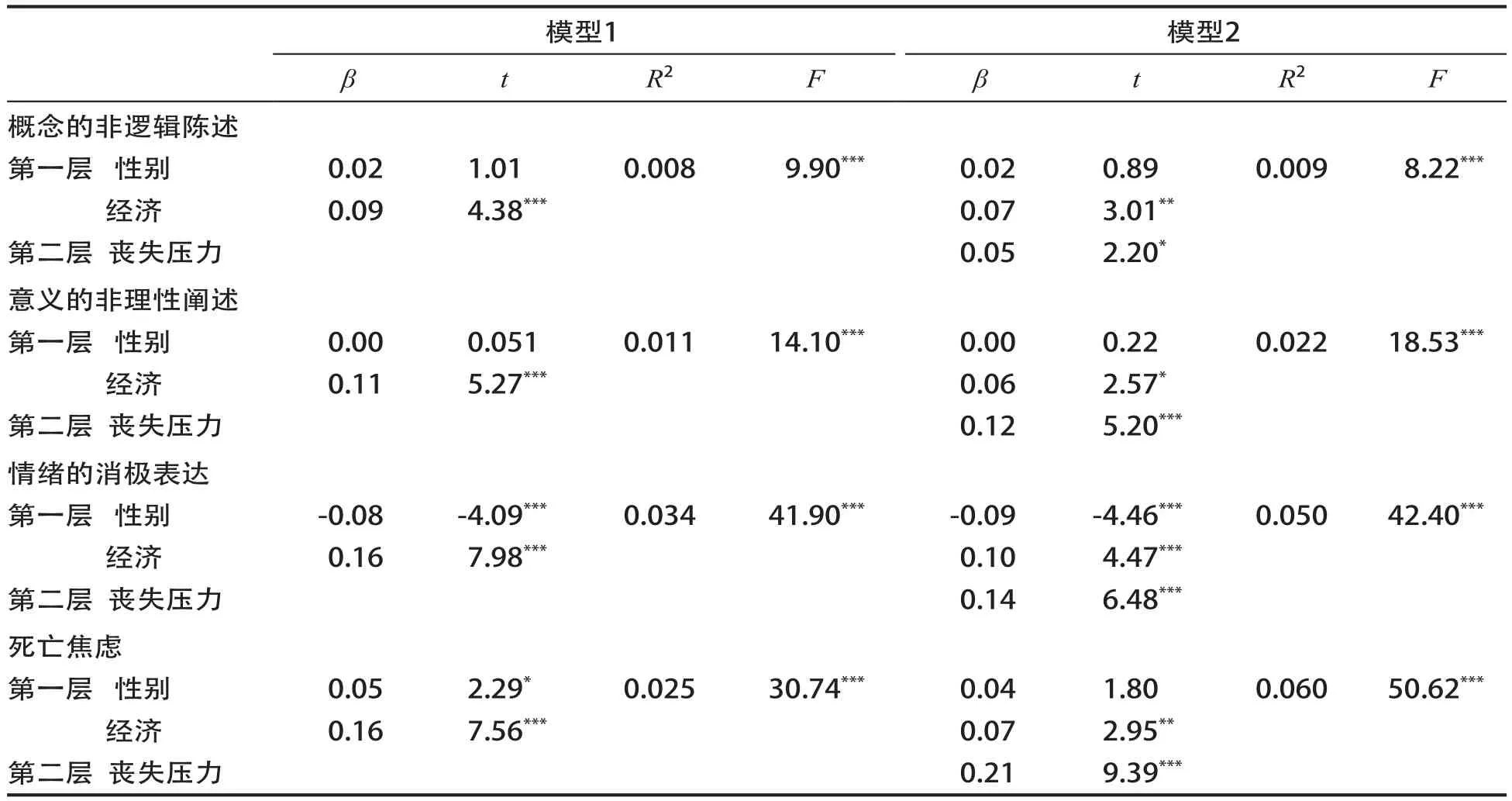

以生命认知各维度(包括死亡焦虑)七个指标作为因变量,性别、经济状况、丧失压力为自变量,建立多元回归方程,性别、经济状况转化为虚拟变量,男性为0,女生为1,经济不利为0,经济不利为1进入第一层,第二层进入丧失压力,结果见表5。

表4 各变量之间的相关

表5 丧失压力对生命认知各因子的预测作用

表5中生命认知的正性指标(概念的逻辑陈述、意义的辩证阐述、情绪的积极表达)回归方程未达到显著水平,负性指标(概念的非逻辑陈述、意义的非理性阐述、情绪的消极表达以及死亡焦虑)作为因变量的回归方程均达到显著水平,丧失引起的心理应激的偏回归系数(0.05~0.21)均达到显著水平,说明丧失压力可以预测概念的非逻辑陈述、意义的非理性阐述、情绪的消极表达以及死亡焦虑:丧失压力水平越高,概念的非逻辑陈述、意义的非理性阐述、情绪的消极表达以及死亡焦虑的水平越高。丧失压力对生命认知的预测作用大小依次为:死亡焦虑、情绪的消极表达、意义的非理性阐述、概念的非逻辑陈述。表5还说明,男生的情绪的消极表达水平更高;经济不利个体的概念的非逻辑陈述、意义的非理性阐述、情绪的消极表达以及死亡焦虑的水平更高。

四、讨论

(一)丧失事件的分布特点

本研究中的丧失事件在青少年群体中发生比率较高,发生概率均在52.5%以上。97%的青少年至少有一次丧失经验,半数以上的经历过5~7件丧失事件,丧失事件对青少年造成较大影响的占20.6%~43.1%,其中“经历家庭成员死亡”对青少年的影响最大。这说明日常生活中,青少年体验“丧失”是非常普遍的事。成长阶段的青少年对事物的认识不够客观,却又敏感、脆弱和冲动,情绪常常处于起伏不定的状态。如果他们不能很好地处理“丧失”(尤其是亲人突然死亡)带来的强烈冲击,很可能会影响他们对生命意义的辩证性阐述和价值认识。

(二)经济状况和性别对青少年丧失压力和生命认知的影响

首先,经济状况在丧失压力上主效应显著,经济不利者的丧失压力大于无经济不利者。其次,表3表明,经济状况在青少年经历丧失事件时对生命认知影响甚大:相对于无经济不利,经济不利者的意义辩证性阐述得分低,意义非理性阐述得分高;1项丧失者的情绪消极表达、死亡焦虑在不同经济状况上无差异,其他丧失数量中,经济不利者情绪的消极表达、死亡焦虑均大于无经济不利者。显然,经济不利是青少年意义的辩证性阐述及意义的非理性阐述的风险因素,也是丧失压力及负性情绪(情绪的消极表达和死亡焦虑)的易感因素。

本研究中,经济状况的划分由被试主观评价自己的经济状况处于不利或无不利状态。压力不协调理论提出相对剥夺是一种不协调的压力源,个体发现与自己背景相同或相似的人过着比自己优越的生活的时候,会体验到相对剥夺的压力,自杀身亡者的死因中,相对贫困是其中突出的因素之一[28],经济困难者更容易产生自杀意念。[29]经济不利处境的家庭遭遇丧失事件可谓雪上加霜,客观上可能使家庭的物质生活受影响,从而降低了对生命意义辩证性阐述的探索,增加情绪的消极表达和死亡焦虑体验。

本研究发现,丧失压力、概念的逻辑陈述、意义的辩证性阐述、意义的非理性阐述、情绪的积极表达和情绪的消极表达中并不存在性别差异。本研究中的性别差异体现在概念的非逻辑陈述上:经济不利无丧失学生群体,女生的概念非逻辑陈述得分大于男生。性别差异还体现在死亡焦虑水平上,无经济不利的1项丧失者中,女生死亡焦虑高于男生;经济不利的2~4项丧失者中,女生死亡焦虑高于男生。其他情况下,男女生死亡焦虑无差异。可能原因是,独生子女家庭对男女孩的教养方式趋近,父母同样鼓励女孩独立、坚强,导致青少年在多项指标上不存在性别差异。

(三)丧失数量与丧失压力和生命认知的关系

青少年丧失数量为0和1时,丧失压力无显著差异,丧失数量从2项开始,随丧失数量增加,丧失压力增加,丧失数量能解释丧失压力变异的27.7%。该结果在一定程度上说明1项丧失尚不足以对青少年造成应激,也可能因为1项丧失者对压力的易感性不强。

以往研究发现,应激性生活事件多的青少年更容易产生自杀意念[29],丧失压力是青少年健康危险行为主要的影响因素[30],丧失事件在大多数人看来是负性事件。本研究发现,青少年丧失经验有利有弊,支持Stroebe & Schut(2001)的应对双过程模型。双过程模型的应对包括丧失导向和恢复导向,恢复导向体现在生命认知的正性维度上的证据是:1~7项丧失者在生命认知的概念的逻辑陈述、意义的辩证性阐述得分大于0丧失者,1项丧失者的情绪的积极表达大于0丧失者,差异具有显著性;恢复导向体现在生命认知的负性维度上受经济状况影响:经济不利处境下,1~7项丧失者的负性情绪(情绪的消极表达和死亡焦虑)均小于无丧失者。丧失过程可能促使青少年调整认知、求助他人或其他方法,从事件中获取宝贵经验,重构对生命的正确认知、形成生命意义的辩证性、产生情绪的积极体验,青少年在经历丧失事件的过程中,可能存在认知重建和意义发现,从事件中有所获益,与生活经验所说“挫折是一笔财富”暗合。尽管相对于无经济不利,经济不利者表现出高水平的丧失压力和意义非理性阐述、低水平的意义辩证性阐述;并除1项丧失外,经济不利者体验到高水平的情绪消极表达和死亡焦虑,但经济不利青少年在负性情绪上还是表现出恢复导向,可能在应对丧失事件的过程中他们学会了适应新的角色,获得管理日常生活的更大自主性,并做出重要的决定,提高他们的自我效能感,使他们有更大信心、独立性和自主性,从而成功面对生活挑战。[31]

丧失导向体现在生命认知的正性维度上的证据是:丧失数量多(5~7项)个体的情绪的积极表达小于数量少(2~4项)的人;丧失导向体现在生命认知的负性维度上受经济状况影响:无经济不利条件下,部分丧失数量多的学生负性情绪更高:丧失数量多(5~7项)个体的情绪的消极表达大于数量少(0、2~4项)的人,丧失数量多(5~7项)个体的死亡焦虑大于数量少(1项)的人。

无法简单支持丧失还是恢复导向的证据包括:丧失数量1~7项之间,丧失者的概念逻辑陈述、意义的辩证性阐述无差异。经济不利处境中,丧失数量1~7项之间,丧失者的情绪消极表达和死亡焦虑无差异。这可能是丧失者恢复导向与丧失导向相互角力的结果,可能由于以往问题解决方式随时间而发生了变化,用于处理多次的丧失经验变得效率低下或无效,导致青少年概念的逻辑陈述、意义的辩证性阐述这两个正向指标得分没有随着丧失数量增加而增加。也可能是个体成功调节日常生活压力的经验越多,越能使个人具备更好能力面对更大的挑战,日常应对经验促进个体心理弹性发展[25],从而使他们的负性情绪没有随着丧失数量增加而增加。

(四)丧失压力对生命认知的预测作用

丧失压力与生命认知的相关分析发现,丧失压力与概念的非逻辑陈述、意义的非理性阐述、情绪的消极表达、死亡焦虑呈正相关,与前人研究发现个人生活事件丧失等各因子均与死亡态度(恐惧、趋近接受和逃离接受)呈正相关。[32]回归分析则显示,丧失压力可以预测生命认知负性指标:概念的非逻辑陈述、意义的非理性阐述、情绪的消极表达及死亡焦虑。由丧失事件诱发的压力,反映青少年受丧失事件的总体影响程度,指向生命价值的消极成分,产生消极作用,这与丧失数量对生命认知的影响不同。丧失数量是一种客观事实,不能简单等同于丧失压力,它解释了丧失压力27.7%的变异。作为一项主观感受指标,丧失压力反映了个体对丧失事件的整体影响程度的评价,是认知和情绪成分整合的判断,预测负性情绪的作用更大,该结果可能反映青少年主观感受到的丧失引发的心理应激与他们对生命的负性情绪体验的一致性。

以往研究发现丧失因子与幻想否认、求助和倾诉、放弃和逃避、改变认知呈正相关[33],显然个体对丧失的应对是多样化的。个体遭遇丧失事件时,可能采取问题解决的应对方式,也可能只针对压力情境的要求,做出改变以降低当时的压力感受。[34]

(五)研究意义和展望

本研究的重要发现是,尽管丧失压力可以预测青少年负性指标(概念的非逻辑陈述、意义的非理性阐述、情绪的消极表达及死亡焦虑),但青少年的丧失经验不是简单的负性认知、负性情绪体验的经历,可能存在意义发现及恢复导向,蕴含积极意义,青少年具备从丧失事件中获取经验和成长的能力。

林泰石提出,生命的知识不是观念认知上的教育,要透过实践才能体会。[35]赖念华主张,除了讨论与教育,生命教育更珍贵的是开启学生感官与思维,对周围万事万物有更多的觉察与理解,与之互动、真实体会,将生命的意义落实到自我理解的脉络中,在每日生活实践中。[36]106-113当前,校园危机事件发生后,学校通过减压团体、班级辅导对学生进行生命教育,与学生探讨死亡带来的影响,让学生通过真实的体验,重新思考生命的意义与价值,已经得到推广和重视。受中国传统文化影响,大多数家庭禁止谈论或尽量避免谈论“死亡”,或避开孩子谈论。[12]家庭教养方式对中学生关于生命的认知有着巨大的影响。[37]事实上,极端校园事件(自伤、自杀等)发生的几率较少,日常“丧失”事件屡见不鲜。但由于“丧失”经验太常见,常常被家长和教师忽略。家庭、学校帮助青少年应对“丧失”事件应该成为家庭、学校生命教育的重要组成部分。“丧失”其实是一个重要契机,结合几乎所有青少年都会经历的“丧失”事件,从生活实例中引导,他们容易接受,况且他们具备从丧失事件中获取的经验和成长的能力,联系“丧失”事件进行生命教育将会事半功倍。丧失蕴含积极意义,帮助青少年从面对日常生活中的“丧失”开始:贯穿生命概念逻辑性、意义的辩证性及非理性的辨析,缓解他们对丧失带来的压力和负性情绪,增强对生命的情绪积极表达,从丧失中获益:发现意义,获得成长的能力,为未来可能的遇到困难和挑战做准备,热爱生命,降低自杀风险。本研究为生命教育提供了实证依据。

丧失应激存在个体差异,生活事件量表丧失的条目对不同个体具有不同的意义,因此横断研究尚不能推断青少年的生命概念的逻辑性、意义的辩证性、情绪体验随丧失数量变化的发展过程。后续可进行追踪研究具体丧失事件前后的生命认知变化。

五、结论

综上所述,本研究得出以下结论:

(1)97%的青少年至少有一次丧失经验,半数以上的经历过5~7件丧失事件,丧失事件对青少年造成较大影响的占20.6%~43.1%,其中“经历家庭成员死亡”对青少年的影响最大。各年级学生平均经历的丧失事件数量在4~5件,丧失数量无性别差异。

(2)青少年丧失数量为0和1时,丧失压力无显著差异,丧失数量从2项开始,随丧失数量增加,丧失压力增加,丧失数量能解释丧失压力变异的27.7%。

(3)青少年对丧失事件的应对呈现双过程导向:恢复导向证据包括:丧失者的概念的逻辑陈述、意义的辩证性阐述和情绪的积极表达大于无丧失者;经济不利丧失者的情绪的消极表达和死亡焦虑小于无丧失者。丧失导向证据包括:部分丧失数量多的丧失者情绪的积极表达小于数量少的,部分丧失数量多的无经济不利者的情绪的消极表达和死亡焦虑大于数量少的。尚有部分结果无法简单支持丧失或恢复导向。

(4)相比无经济不利者,经济不利者表现出高丧失压力、低意义辩证性阐述、高意义非理性阐述;不同经济状况的1项丧失者的情绪消极表达和死亡焦虑无差异,其他丧失数量的经济不利者体验到更高水平的情绪消极表达及死亡焦虑。

(5)丧失压力可以预测概念的非逻辑陈述、意义的非理性阐述、情绪的消极表达及死亡焦虑。

[1]Holmes Thomas H,Rahe Richard H. The Social Readjustment Rating Scale[J]. Journal of Psychosomatic Research,1967,11.

[2]Neimeyer R A. Lesson of Loss:A Guide to Coping[M]. Boston:McGraw-Hill,2000.

[3]钟明天,蚁金瑶,凌宇.高中生生活事件与抑郁症状的关系探析[J].教育测量与评价:理论版,2012,(4).

[4]John R Z A,Steven A S. Dysfunctional Attitudes,Self-esteem,and Hassles:Cognitive Vulnerability to Depression in Children of Affectively Ill Parents[J]. Behaviour Research and Therapy,2007.

[5]焦彬,陈冲,刘铁桥.应激性生活事件、认知情绪调节、抑郁与自杀意念关系的结构方程模型[J].中国临床心理学杂志,2010,18(4).

[6]张月娟,阎克乐,王进礼.生活事件、负性自动思维及应对方式影响大学生抑郁的路径分析[J].心理发展与教育,2005,21(1).

[7]严虎,陈晋东.长沙市城乡中学生自杀行为及影响因素分析[J]. 中国公共卫生,2013,(02).

[8]姜晓梅.兰州市中学生心理健康状况、自杀态度、自杀意念及其相关因素的研究[D].兰州:兰州大学,2009.

[9]Gili-Planas M,Roca-Bennasar M,Ferrer-Perez V,Bernardo-Arroyo M. Suicidal Ideation,Psychiatric Disorder,and Medical Illness in a Community Epidemiological Study[J]. Suicide and Life-Threatening Behavior,2001,31(2).

[10]梁烨,姜春玲,王志青,王向群,费立鹏.北京50家综合医院门诊患者自杀意念及自杀未遂调查[J].中华流行病学杂志,2006,27(1).

[11]Jakobsen L S,Christiansen E. Young People’s Risk of Suicide Attempts in Relation to Parental Death:A Populationbased Register Study[J]. Journal of Child Psychology & Psychiatry,2011,52(2).

[12]谢云天,徐学俊.探析初中生对死亡的认知和体验[J].教育测量与评价,2009,(10).

[13]Janoff-Bulman R. Rebuilding Shattered Assumptions After Traumatic Life Events:Coping Processes and Outcomes[G]// Snyder C R. Coping:the Psychology of What Works. NY:Oxford University Press,1999.

[14]Folkman S. Positive Psychological States and Coping with Severe Stress[J]. Social Science and Medicine,1997,45.

[15]Aldwin C M. Stress,Coping,and Development[M]. 2nd ed. New York:Guilford,2007.

[16]Folkman S,Moskowitz J T. Positive Affect and Meaning-focused Coping During Significant Psychological Stress[G]// Hewstone M,Schut H,Wit J d,Bos K v d,Stroebe M. The Scope of Social Psychology:Theory and Applications. Hove. UK:Psychology Press,2007.

[17]Holder Mark D,Ben Coleman,Judi M Wallace. Spirituality,Religiousness and Happiness in Children Aged 8-12 Years[J]. Journal of Happiness Studies,2010,11( 2).

[18]李艳兰,王小桃,胡海青,李宜萍.生命价值观、应对方式与大学生自杀意念关系的研究[J].中国健康教育,2009,(10).

[19]周忠琴,刘启贵,孙月吉. 726名一、四年级大学生自杀意念及其影响因素的研究[J].中国健康心理学杂志,2009,17(3).

[20]沈清清,蒋索.青少年的意义的辩证性阐述感与幸福感[J].中国心理卫生杂志,2013,(8).

[21]Maton K. The Stress-moderating Role of Spiritual Support:Cross-sectional and Prospective Investigations[J]. Journal for the Scientific Study of Religion,1989,28(3).

[22]李虹.自我超越生命意义对压力和健康关系的调节作用[J].心理学报,2006,38(3).

[23]Stroebe M S,Schut H. Meaning Making in the Dual Process Model of Coping with Bereavemen[tG]//Neimeyer R A. Meaning Reconstruction and the Experience of Loss. Washington,DC:American Psychological Association,2001.

[24]Richardson V E,Balaswamy S. Coping with Bereavement Among Elderly Widowers[J]. Journal of Death and Dying,2001,43(2).

[25]DiCorcia J A,Ed Tronick. Quotidian Resilience:Exploring Mechanisms that Drive Resilience from a Perspective of Everyday Stress and Coping[J]. Neuroscience and Biobehavioral Reviews,2011,35.

[26]李丹,徐晓滢,李正云.大学生生命认知和生命价值取向的发展特点[J].心理科学,2011,(6).

[27]徐晓滢,李丹.发展视野下的生命认知:研究取向与整合[J].心理发展与教育,2011,(2).

[28]张杰,唐勇.压力不协调与自杀:从155个案例看扭力体验[J].中国心理卫生杂志,2009,23(11).

[29]Chang E C. Predicting Suicide Ideation in an Adolescent Population:Examining the Role of Social Problem Solving as a Moderator and a Mediator[J]. Personality and Individual Differences,2002,32.

[30]孙倩莱.益阳市初中生健康危险行为及其影响因素研究[D].长沙:中南大学,2011.

[31]Carr D. Gender,Preloss Marital Dependence,and Older Adults’ Adjustment to Widowhood[J]. Journal of Marriage and the Family,2004,66.

[32]张东伟.高校大学生死亡态度及其影响因素的相关研究[J].现代预防医学,2011,(4).

[33]黄小迅,朱广荣. 1485例中学生心理应激源和应对方式的分析[J].中国预防医学杂志,2011,(10).

[34]Lazarus R S,Folkman S. Stress,Appraisal,and Coping[M]. New York:Springer,1984.

[35]林泰石.圣严法师禅学著作中的生命教育[D].台北:台北教育大学,2009.

[36]赖念华.从危机后的减压团体落实大学校园的生命教育[G]//樊富珉,贾烜.生命教育与自杀预防.北京:清华大学出版社,2012.

[37]贾林祥,耿晓晨.家庭教养方式对中学生意义的辩证性阐述感的影响[J].赣南师范学院学报,2013,(2).

[责任编辑:江 波]

刘世宏(1969— ),女,云南昭通人,上海师范大学心理学系讲师,博士研究生,主要从事儿童社会性发展研究;李丹(1963— ),女,福建福州人,博士,上海师范大学心理学系教授、博士生导师,主要从事儿童社会性发展研究。

国家社科基金一般项目(项目编号:12BSH056),上海市哲学社会科学规划教育学课题(项目编号:A0911),上海学校德育决策咨询课题(项目编号:2013-C-002)的阶段性成果。

G448

A

2095-7068(2014)01-0083-10

2014-01-06

*通讯作者:李丹,E-mail:lidan501@163.com。