“河流地貌的发育”教学中三个亮点

2014-01-13熊雪梅

熊雪梅

(武平县第一中学, 福建 龙岩 364300)

“河流地貌的发育”教学中三个亮点

熊雪梅

(武平县第一中学, 福建 龙岩 364300)

一、将有地理味的诗词引入课堂

在本节新课导入时,笔者朗诵了一首充满哲理的抒情诗:“每个人心中都有一条河流,它把我们的一颗心分成两边:左岸柔软,右岸冷硬;左岸感性,右岸理性;左岸住着欲望、期盼、挣扎及爱恨嗔怒,右岸住着这个世界的规则,在我们心里打下的烙印;左岸是梦境,右岸是生活。”学生听完后,受到情感的熏陶,脑细胞活跃起来,即便是早上第一节课也不犯困了。

在讲完河流侵蚀和堆积地貌时,插进例题。

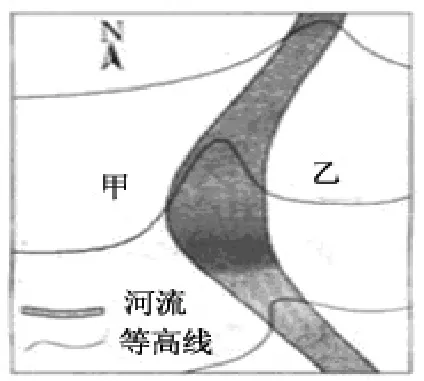

“莫问桑田事,但看桑落洲。数家新住处,昔日大江流。古岸崩欲尽,平沙长未休。想应百年后,人世更悠悠。”读唐朝诗人胡玢的诗,结合下图1和所学知识,回答1~2题。

图1

1. 下列叙述正确的是

A. 曲流的东岸是侵蚀岸

B.“数家新住处”应位于乙地

C. 诗中叙述的情境一般发生在河流的上游

D. 河流流向为自南向北

2. 内力作用主要影响河流的

A.流向 B. 含沙量 C. 汛期 D. 流量

这个例题以古诗词为情景材料来考查地理知识。讲这个例题时,笔者并没有就题论题,而是引导学生一边赏诗一边分析这首诗反映的地理原理。这是一首五言律诗,也是一首地质诗:不要问桑田变沧海、沧海变桑田海陆巨大变迁之事,只看眼前坐落在河流中的江心洲。刚建的几家住房,过去是滔滔长江流过的地方,原来的河岸崩塌得差不多了,泥沙还在不停地堆积……最后两句,由物及人,发出这样的感慨:“想应百年后,人世更悠悠。”边赏析边启发:“‘数家新住处’‘古岸’分别位于河流的哪一岸?‘桑落洲’又是怎样形成的?”学生兴致高涨,思维活跃,师生双方的配合达到最佳状态,问题解决势如破竹,教学效率大为提高。这正如前苏联著名教育学家赞科夫说过:“教学一旦触及学生的情绪和意志领域,触及学生的精神需要,便能发挥其高度有效的作用。”

二、将图式教学引入课堂

在讲“河流不同发育阶段,河谷特征不同”时,利用课本中的“河谷演变过程”图与板图板画相结合,边画图边设问思考,可较好地突破这一教学中的难点,化抽象为直观,学生更容易理解知识的发生过程,地理思维能力得以不断提高。具体步骤如下。

发育初期:引导学生画出河谷形态,说明其主要的侵蚀方式。

发育中后期:河流的主要侵蚀方式有何变化?(以侧蚀为主)

(1)平直河段:河流侧蚀使水流偏向有什么规律?侵蚀岸与堆积岸的分布有何特点?

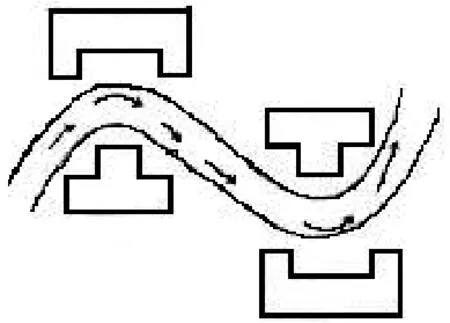

(2)弯曲河段:①用凹凸字区分河流的凹凸岸(见图2);

图2

图3

②结合图3说明河流凹凸岸的流水作用有何差异?由此形成的凹凸岸的地貌形态有何不同特点?它们对人类生产生活有何影响?(如建码头港口、农业生产、古聚落的发育等)

在讲“河流冲积平原类型及其分布、成因”时,引导学生分组合作探究,并将其探究结果以关键词加箭头组成纲要信号图式展示出来,这比单纯提问学生三种类型的成因效果要好,避免了学生念书,利于培养学生获取信息能力和地理逻辑思维能力。其间穿插教师的指导点拨,学生不断修正完善,最后师生共同归纳如下。

组1:(出山口处)→(河道变开阔、地势趋缓)→(流速慢)→(砾石泥沙堆积)→洪积扇、冲积扇

组2:(河流中下游地区)→(侧蚀强)→(凹岸侵蚀) →(凸岸堆积体不断扩大)→(枯水期露出水面洪水期被淹没)→(河漫滩)→(河流改道或河流继续向下侵蚀) →(河漫滩被废弃)→河漫滩平原

组3:(入海口)→(地势低平)→(流速慢)→(泥沙堆积)→三角洲

三、将案例教学引入课堂

在探究河流堆积地貌的形成时,笔者采用四则案例层层分析来展开教学。

第一步 案例分析

案例1 黄河三角洲的形成。呈现黄河三角洲的情景材料,引导学生分析三角洲地貌的发育要有什么条件?并归纳出三角洲形成的一般条件:①沙源 ②沉积作用 ③沉积环境

第二步 巩固应用

案例2 长江三角洲的形成。以2012年福建高考37 (2)(题目略)为例,让学生按第一步的答题套路去分析R河(长江)河口地段多沙洲的自然原因。学生所列要点:长江夏季径流量大,输沙多;长江河口地势低平;海潮顶托。有了答题套路,学生分析到位,要点完整,几乎与标准答案一样,同学们报以热烈掌声。

第三步 变式应用

案例3 分析刚果河河口没有三角洲发育的原因(题目略)。该题命题的角度发生了变化,无疑给学生增加了难度,但仍然考查三角洲的形成条件。大部分学生能根据入海口附近等高线的信息推断入海口附近河流落差大,水流急,不利于泥沙沉积;同时根据经纬网的信息推断热带雨林植被茂盛,水土流失少,沙源少。但泥沙在中上游盆地沉积往往会囿于固定思维或获取解读信息的能力差而疏漏,而且普遍存在逻辑关系混乱的状况。

第四步 拓展迁移

案例4 分析图4中M、N处地貌类型的形成原因。

图4

学生对M处地貌类型基本均能答对,而其成因则有大约3/4的同学能完整地答到三个要点:① 夏季洪水在山区流动时,山区内地势陡峭,水流急,携带大量砾石和泥沙(沙源);②流出山口时,地势趋缓,水道变得开阔,水流放慢(山口的沉积环境);③河流搬运的物质沉积下来(外力作用)。还有1/4的同学要么漏了沙源,要么断了尾,未点出“沉积”作用,甚至还有少数同学将“冲积扇”错写成“冲击扇”。

N处地貌类型有一半同学能正确回答为沙丘地貌,但其成因只有1/4的同学能分析。讲评时教师启发学生:沙丘是一种怎样的外力地貌?(风力堆积地貌),能否将前几步的流水堆积地貌的分析套路迁移到这儿来?经过引导点拨,学生整理出下列要点:①深居内陆,气候干旱,风力和风化作用较强。②植被稀少,荒漠广布。③塔里木盆地,地势平坦,利于风沙沉积。

第五步 总结提升

引导学生归纳流水和风力堆积地貌形成原因的一般思路。①沙源;②外力作用(如流水堆积或风力堆积);③沉积环境。形成常用的答题模板,便于检索,随时调用,使其在新问题上可以共享,是待命的常规武器。同时通过归纳概括,抽象出本质属性,知识也更易同化。

讲“河流地貌对聚落分布的影响”时,选取三类地形区上河流地貌影响聚落分布的三个案例。

案例5 青藏高原区

图5是喜马拉雅山区某交通不便谷地中的景观图。读图回答下面问题。

图5

①形成图中乡村聚落最基本的环境条件应该是

A.地质灾害少 B.土地可以耕牧

C.河湖密度大 D.旅游资源丰富

②从自然原因看,土地可以耕牧的主导因素是

A.气候 B. 水源 C.土壤 D.植被

案例6 西北内陆区

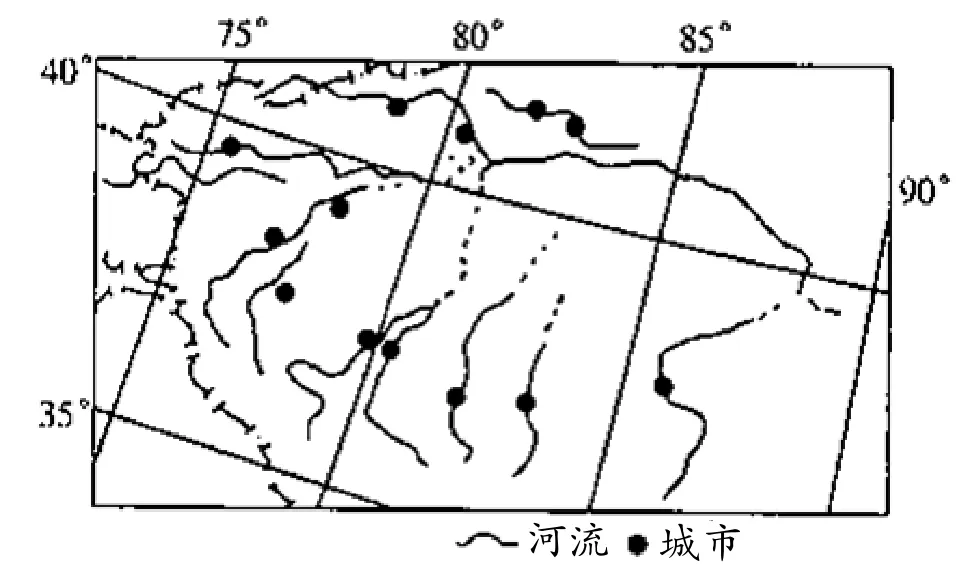

读“某地区略图”(图6),回答下面问题。

①该地区城市形成和发展的最主要区位因素是

A.气候 B.军事 C.地形 D.水源

②该地区城市所在的地形属于

A.冲积扇 B.河流沿岸平原

C.河边滩地 D.河口三角洲

图6

案例7 某山区

读某地区的等高线地形图(图7)回答:图中聚落分布有何特点?影响其分布的主导因素是什么?

图7

上述三个案例位于三类不同的地形区,但聚落分布有共同规律,均分布于河流冲积平原,说明河流堆积地貌对聚落分布有很大吸引力。即便如此,堆积地貌的具体类型有差异,更主要的是各自的主导因素不同。案例5、6、7主导因素分别为气温、水源和地形。

以上教学中,古诗词引入地理课堂,能激活学生脑细胞,激发学习兴趣,使学生以高昂的学习状态进入课堂,起到激情、益智的作用;图式教学,板图板画与河谷演变示意图相结合,让学生探究地理事物的发生发展过程,培养地理探究能力,思维导图的训练,利于培养地理逻辑思维能力,富有地理韵味;案例教学,精选多个典型案例,引导学生由表及里、由点到面、由个别到一般进行案例分析归纳,学生从过程中掌握地理知识、地理原理,从过程中学会探究地理问题的能力,从过程中总结方法,实现知识、能力、过程与方法的统一,从而高效地达成教学目标。