对一处地理教材误区的评析与思考

2014-01-13石红娟陈改芝

石红娟 陈改芝

(华中师范大学城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079)

对一处地理教材误区的评析与思考

石红娟 陈改芝

(华中师范大学城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079)

要充分地理解一门学科,首先需要了解它的发展历史。在中学地理教学实践中,查阅和渗透地理学史的相关知识有助于提高教材编写内容的科学性和丰富性,有助于开展地理探究性学习,让学生了解地理知识、规律和原理的发现过程,明确地理学习的内容不是机械死板的知识,而是与人类活动紧密关联的、并在人类实践中不断发展完善的知识,能够有效克服中学自然地理教学“只见地不见人”的教学瓶颈,培养学生的地理情感、人文情怀和看待问题的综合视角。

一、从地理学史看地理教材误区

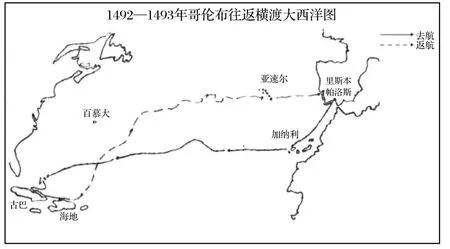

如图1所示,现行高中地理教材(湘教版必修Ⅰ)第二章第四节“水循环和洋流”(63页)图2-42中对“哥伦布两次远航到达美洲的终点”标注存在误区[1]。

图1

依据地理学相关史料,哥伦布发现美洲的历程包括其四次横渡大西洋的远航。第一次远航于1492年9月6日从加那利群岛的哥美拉岛起航向正西航行,经过30多天的航行,于10月12日抵达并登上了西半球第一块陆地瓜纳哈尼岛(后改名为华特林岛)。同月他还到达古巴,更晚一点发现海地。1493年1月16日开始返航。哥伦布第二次远航美洲于1493年9月25日从西班牙加的斯港出发,到达加那利群岛后转向西南。他们利用东北季风之助,仅用20个昼夜便横渡大西洋。这次比上次偏南约10纬度的航线,以后成为从欧洲去西印度常走的航线。这次航行船队驶抵小安德烈斯群岛,先后发现和经过了多米尼加岛、瓜德罗谱岛、波多黎各岛等大小岛屿,于1496年6月回国;1498年,哥伦布又组织了第三次远航,首先发现特立尼达岛,进入帕利亚湾,在帕利亚半岛南岸首次登上南美洲大陆,驶入加勒比海,发现玛格丽塔岛(今委内瑞拉);1502年,哥伦布组织了第四次远航,于6月中旬到达西印度马提尼克岛,在海地圣多明各中转后沿海地西南海岸西航,先后到了牙买加、古巴,从古巴西部南海岸一带横渡加勒比海,考察了从洪都拉斯到达连湾的2000多公里的海岸线,登上了中美地峡[2][3]。

图2

图3

依据以上史料,可以确定以下两点:首先,图2-42中提到的两次航行是指哥伦布的前两次远航,第一次横渡大西洋用了约37天,第二次用了22天,第二次航行时间缩短是因为哥伦布认识到帆船借助东北信风的便利,将航线向南移了10个纬度。其次,哥伦布的四次远航均未达过北美大陆,而是到达和发现了中美洲的一些岛屿,最后发现了南美大陆。因此,可以说,哥伦布是第一个从热带亚热带海域横渡并往返大西洋两岸的人,是第一个驶抵发现美洲加勒比海全部主要岛屿的人,是首先发现南美大陆和中美地峡的人。而关于北美大陆的发现则是在1497年,意大利人加博托开辟西北道路,到达纽芬兰岛和拉布拉多海岸时,发现了北阿美利加洲(北美大陆)。由此,可知教材中图2-42对哥伦布到达美洲地点的标注是有失偏颇的,终点应该是中美洲主要岛屿而非北美大陆。

二、两点思考

1. 渗透学科史料,升华地理情感

德国地理学家赫特纳指出地理学具有重要的教育价值。他强调地理知识除了具有指导生活和培养能力的价值外,还具有国情教育、国际理解、环境观、资源观、美学等方面的价值。通过地理教育能够唤起人类对故乡的热爱,了解人类历史与自然环境的密切结合,使国家间的联系日益密切,使人们对国外的道德观念持有合理的判断,从而为消除民族的傲慢和增强真正的人道和博爱做出贡献。[2]

地理学发展的历史源远流长。地理学史首先是一部发现史,地理学的发展不断扩大实际上的空间知识。以人类对大地形状的认识为例,从毕达哥拉斯学派提出大地的球形理论,到数百年后麦哲伦环球航行的论证,大地的球形才被认为是确凿无疑的了。科学的发轫与发展源于人类历史发展的需要,并在无数地理学家孜孜不倦的探索中不断推进。时至今日,许多地理学说仍是一种假说,有待进一步研究论证。因此,在地理教学中可以通过渗透背景知识,丰富学生的地理想象,培养勇于实践和探索的科学态度,激发对地理学科的兴趣和热爱。同时,有助于培养学生从地理现象出发认识地理规律,由感性认识上升到理性认识的地理思维过程。

我国的地理学史在几千年的发展历程中与祖国兴衰荣辱的历史休戚相关,在地理教学中补充学科史的知识也是进行爱国主义教育的一条值得探讨的途径。首先,用我国古代地理学的辉煌成就鼓舞学生,树立民族自信心和自豪感。如甘肃天水放马滩出土了迄今为止发现的世界上最早、并具有严格科学意义的地图,西晋裴秀的“制图六体”理论是世界上最早的地图学纲要。宋代沈括在《梦溪笔谈》中用化石和遗迹的方法最早科学地揭示海陆变化规律,最早提出了地形剥蚀、侵蚀和沉积学说。明代徐霞客是世界喀斯特地貌研究的先驱等。其次,用近代地理学落后的史实教育学生,培养民族自尊心和自觉性。明清后期闭关锁国、妄自尊大,导致近代中国腐朽没落、丧权辱国,中华民族处于水深火热之中,以致于科学技术的发展亦步亦趋、举步维艰。再者,用现代地理学的动人业绩激励学生,增强建设祖国的责任心和紧迫感。比如李四光、竺可桢等老一辈地理学家终其一生为我国地理科学研究和祖国建设贡献力量,这不仅是一种科学态度与人格魅力,更是一种爱国主义的奉献精神。

2. 联系相关学科,培养综合视角

“要完全理解现在,永远只有从历史出发才有可能,同样,要充分理解一种科学,也永远只有详细研究它的发展历史,才有可能”。[2]地理学与历史、数学、物理等学科的发展历程紧密联系。地理教学中背景知识的渗透有助于加强学科之间的联系与理解,培养学生认识事物的综合视角。

以地理学史料来说明。古代民族因测量土地和观察星宿的需要,使测地术(几何学)和天文学成长起来,成为地理学重要的辅助学科;数学和天文学方面,由于缺少望远镜用于更精确的观察,缺少精密的测角器和钟表,限制了用天文方法精密地确定地点尤其是经度。没有罗盘使地面上方向的确定也很困难,这些导致当时的地图有明显的差错。物理学研究缺乏重要的工具,尤其是温度计和气压计,使物理地理学关于数理的气候带学说具有很大的局限性;十六世纪中期到十七世纪中期这一百年间,对大地的知识大大扩展了,象限仪、三角测量法等的发明使地理学在确定空间的位置上取得了大的进步;18世纪后半期,德卢克用气压计测高更为精确,伽利略建立了近代物理学,望远镜、温度计、气压计的发明又对下一时期地理学产生影响。

由此可见,每一门学科的发展都可能推动或者限制其他学科的发展,对整个人类历史发展的进程产生影响。地理教学不仅要让学生知其然,更要知其所以然,运用综合的视角来看待地理事物的形成和发展过程,不仅能够更好地理解地理事物本身,同时有助于开拓学生的地理学习思维,广泛联系其他学科的知识,学会知识之间的关联和迁移运用。因此,地理教师首先要具备这种教学视野和地理学史的相关知识,在地理教学中注重渗透背景知识,有效达成地理情感、态度和价值观目标。

[1] 朱翔,陈民众.普通高中地理课程标准实验教科书(必修地理Ⅲ)[M].长沙:湖南教育出版社,2004.

[2](德)阿尔夫雷德·赫特纳著, 王兰生译.地理学,它的历史、性质和方法[M].北京:商务印书馆,1983.

[3] 张箭.地理大发现研究(15-17世纪)[M].北京:商务印书馆,2002.