“胃与心相通”理论探讨

2013-12-05宋洪涛李志刚

宋洪涛,李志刚

(北京中医药大学,北京100029)

脏腑之间的关系一般认为是阴阳表里关系,即心与小肠、肺与大肠、脾与胃、肝与胆、肾与膀胱相表里,其机理则是脏为阴,腑为阳,相关脏腑之间通过经络相互联系,明·李的《医学入门·脏腑条分》中记载了不同于阴阳表里关系的关联方式,其引自《五脏穿凿论》的内容,首先记载了脏腑相通的相关理论:“心与胆相通”“肝与大肠相通”“脾与小肠相通”“肺与膀胱相通”“肾与三焦相通”“肾与命门相通”“此合一之妙也”。通过五脏相通理论,可以很好的解释针灸中很多腧穴的特殊作用,如:列缺治疗遗尿、溺血(肺与膀胱相通);曲池调整血压,臂疗眼疾(大肠与肝相通),腕骨治脾湿之黄疸(小肠与脾相通);中渚医肾虚腰痛(肾与三焦相通)等。

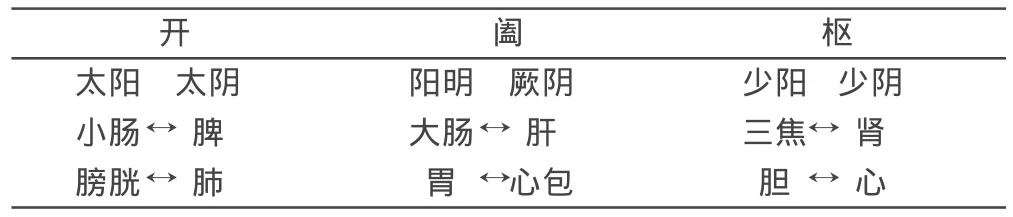

对五脏相通的解释,清·唐容川认为脏腑的别通是由于膜网中实质性的丝管相连而导致的气血流通[1]。当代医家认为,五脏相通实乃气化相通,可以通过六经开阖枢理论推衍而来,并在《医学入门》原有的心通胆、肝通大肠、脾通小肠、肺通膀胱、肾通三焦的基础上推衍出胃与心包络相通[2],如表1。

表1 五脏相通与开阖枢关系

胃与心包络相通,虽是杨维杰提出,但此方法的应用在临床上甚广,如八脉交会八穴歌就提到用内关和公孙治疗胃、心、胸部的疾病,似乎胃与心包络相通是个合理的理论,但是笔者认为,胃与心包络相通的说法是不妥的,胃与心相通才是恰当的说法。

1 心包络的认识

1.1 心包络非脏 首先,五脏相通理论源于《五脏穿凿论》,其列出心与胆相通、肝与大肠相通、脾与小肠相通、肺与膀胱相通、肾与三焦相通,是“一脏一腑”的格式,而胃与心包络相通说法中,只有胃腑而没有脏,不符合这一格式。关于心包络的认识,《素问·金匮真言论》云:“肝 、心 、脾 、肺 、肾五脏皆为阴,胆 、胃 、大肠 、小肠、膀胱、三焦六腑皆为阳”。只有五脏六腑,没有提到心包络,《难经》中提出了脏五腑六、腑五脏六之说,但关注的焦点是在三焦与命门,也没有提到心包络[3],从马王堆三号汉墓医书《足臂十一脉灸经》与《阴阳十一脉灸经》中,亦没有手厥阴经的记载。到《灵枢·经脉篇》,有十二经脉的提法,一脏一腑相表里,心包络才在十二脏腑中出现,十二脏腑说的出现也只是为了迎合十二经脉说而形成,所以心包络本质上非脏也,胃与心包络相通,不符合《五脏穿凿论》中一脏一腑相通的原则。

1.2 “心”与“心包”不分说 古代文献多记载有“心”与“心包”不分的学说,如《黄帝内经太素·经脉连环》对“心包”注:“心神为五藏六府之主,故曰心主厥阴之脉,行至于足,名足厥阴,行至于手,名手厥阴。以阴气交尽,故曰厥阴,心外有脂包裹其心,名曰心包,脉起胸中,入此包中,名手厥阴。故心有两经也”。张景岳在《类经·针刺类》注:“手少阴,心经也,手厥阴,心包经也。经虽分二,藏实一原。但包络在外,为心之卫。……心为君之官,而包络亦心所主,故称为心主”。《备急千金要方·手三阴三阳穴流注法》中:“心出于中冲为井,心包络脉也,……心出于少冲为井,手少阴脉也,……”由此亦能看出心与心包不分的观点。

《灵枢·邪客》“心主之脉,出于中指之端,……上入于胸中,内络于心脉。……少阴,心脉也。心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也,其脏坚固,邪弗能容也。容之则心伤,心伤则神去,神去则死矣。故诸邪之在于心者,皆在于心之包络。包络者,心主之脉也,故独无俞焉”。可以说,心包络代心受邪,心有病可以在心包络上表现出来,同时治疗心包络就是治疗心的疾病。

鉴于以上所述,杨氏通过六经开阖枢理论推衍胃与心包络相通的说法称为胃与心相通更为妥恰。

2 胃心相通的理论探讨

2.1 经络相连 胃之大络则与心直接连络沟通。《素问·平人气象论》指出:“胃之大络,名曰虚里,贯隔络肺,出于左乳下,其动应衣,脉宗气也”。大络的命名是以所注之穴位而得名的,所以“虚里”实指心尖搏动处。《灵枢·经脉第十》“少阴之脉……络小肠……从心系上夹咽……”。《重楼玉钥》又言:“咽,咽也,主通利水道,为胃之系,乃胃气之通道也”。在病候表现上,《灵枢·经脉第十》言:“胃足阳明之脉……是动则病……心欲动……喷向腹胀”,可见胃经与心经在结构上有连通。

2.2 病理相关 胃心相通,生理上互相资生,关系紧密如《素问·经脉别论》中曰“食气入胃,浊气归心”。心是人体气血之大主,而胃为气血水谷之海,前者是流,后者是源,两者之间密不可分的源流关系,构成了“胃心相通”的生理病理基础。脾胃位居中焦,为人体气机升降之枢纽,脾主升清,胃主降浊,大、小肠为受盛传导之官,司饮食糟粕之排泄。清阳之气得升,则神得煦养而聪明充沛,浊阴之气得降,则神无邪扰而安和如常。倘脾胃升降失职,清阳不升,浊阴不降,则神明失其常度,而发生病变。是故《灵枢·经脉第十》曰:“胃足阳明之脉……是动则病洒洒振寒,善呻,数欠,颜黑,病至则恶人与火,闻木声则惕然而惊,心欲动,独闭户塞牖而处。甚则欲上高而歌,弃衣而走”。

3 临床运用

3.1 失眠 失眠多由邪气扰动心神或心神失于濡养、温煦,心神不安所致。胃主血所生病,脾胃受纳、运化水谷,为后天之本,气血生化之源,气血是神志活动的物质基础,神赖气血奉养而精明。《素问·八正神明论》说:“血气者,人之神”。而气血的充足及运行正常与否,与脾胃的功能是休戚相关的。人体之虚,始源胃也、胃之虚滞纳呆,生化乏源,则心脉失养或水湿泛滥,亦可致心悸不宁,失眠健忘,头昏神糊等症。

脾胃位居中焦,为人体气机升降之枢纽,脾主升清,胃主降浊,浊阴之气得降,则神无邪扰而安和如常。倘脾胃升降失职,清阳不升,浊阴不降,则神明失其常度,而发生病变。《灵枢·逆调论篇》亦指出:“阳明者,胃脉也,胃者,六腑之海,其气亦下行。阳明逆,不得从其道?故不得卧也。下经曰:胃不和,则卧不安,此之谓也”。指出了胃气以下行为顺,如下行不顺,不得其通降之道,阳明胃脉气机发生紊乱,不能顺其本来的通道运行,故而发为夜不得寐[4]。

因此,对于失眠症,可以在胃心相通理论的支持下通过调理胃进行治疗,并且其在临床上也有所运用[5-6]。

3.2 膝关节疼痛 膝关节为人体最大最复杂的关节,膝关节病变直接影响着人们的日常工作与生活。膝关节疼痛属中医学“痹证”范畴,痹指闭阻不通的一种病理现象,风寒湿邪侵袭机体经络,留于关节,导致气血闭阻不通,不通则痛,引起肢体关节和肌肉酸痛、麻木、重着及屈伸不利等症状。在病机上一般多从风、寒、湿及肝肾等原因考虑,而往往忽略胃经在其中的作用。《灵枢·经脉第十》云:“胃足阳明之脉,……下髀关,抵伏兔,下膝膑中……”,明确指出胃经是直接穿过膝膑,而不同于脾经“……交出厥阴之前,上膝股内前廉,入腹,属脾……”及胆经“……以下循髀阳,出膝外廉,下外辅骨之前……”,因此遵循“经脉所过,主治所及”的原则,在理论上调理胃经是可以治疗膝关节疼痛的。

《杂病源流犀烛·诸痹源流》言“痹者,闭也,三气杂至,壅蔽经络,血气不行,不能随时祛散,故久而为痹”,故而与心脏关系密切。心位于胸腔之左,居横隔之上,其具有主血脉、主神志两大功能,心脏推动血液在脉管中循行不息,周流全身,使经络气血顺畅,则痹证无由生。因此临床上通过调理心经及心包经的穴位可以促进气血流通、经络顺畅,治疗膝关节疼痛是有其理论根据的。在《董氏奇穴针灸学》[7]中指出:“凡能治心脏病变之穴位,亦常用于治膝部疼痛”,邓柏颖[8]治疗膝关节疼痛,按左病取右、右病取左、两侧均病取双侧的方法针刺内关穴,得气后进行动针疗法,具有很明显的疗效。

4 小结

综上,胃与心在生理上、病理上及临床治疗上密切相关,前人对胃与心相通已有了一定的运用,现代医学的一些病理、生理及很多临床报道也很好的说明了二者的相关性[9],但有些见解未免有牵强之处,如何从理论上进一步深化对胃心相通的论述,是值得继续研究和探讨的问题。

[1]王旭,吴爱华,刘雁.脏腑别通理论的源流和机理及其应用[J].广州中医药大学学报,2007,24(5):427-429.

[2]赵宇翔.“脏腑互通”学说在临床中的应用[J].中国针灸,2005,25(8):597.

[3]白正勇,李淼.《难经》脏五腑六、腑五脏六浅释[J].长春中医药大学学报,2011,27(3):341-342,356.

[4]李云.再论胃不和则卧不安[J].吉林中医药,2009,29(9):739-740.

[5]罗海鸥,李绍旦,杨明会,等.和胃安神汤对失眠症患者睡眠及生活质量的影响[J].中国中医药信息杂志,2011,18(6):18-20.

[6]盛长健.健脾和胃中药改善失眠患者睡眠质量疗效观察[J].中医药临床杂志,2012,24(8):738-740.

[7]杨维杰.董氏奇穴针灸学[M].北京:中国古籍出版社,2002:13.

[8]邓柏颖.针刺内关穴治疗膝关节疼痛24例[J].上海针灸杂志,2002,21(6):35.

[9]谢秀丽,许仕杰,于丰彦,等.心胃相关理论本质探析[J].中国中医基础医学杂志,2010,16(1):24-25.