信息技术及校园设施对大学生成才的作用

2013-12-04张松青伍汝辉

张松青,伍汝辉

(怀化学院,湖南 怀化 418008)

随着现代信息技术的迅猛发展,个人计算机和网络应用得到快速普及,因特网越来越成为人们学习、工作和生活中不可或缺的工具。据2012年7月25日在上海揭幕的第十届中国国际数码互动娱乐展览会(CHINAJOY)上工业和信息化部电信管理局公布的数据称,截至2012年6月底,我国网民数量达到5.38亿人,互联网普及率已经达到39.9%,其中网络游戏用户达到3.3亿人,占网民人数六成以上[1]。大学生作为其中的一个特殊群体,充分利用信息技术这一工具来为自己的学习提供便利,这对大学生有效学习来讲是非常有必要的。因而,调查分析当今大学生使用计算机及信息技术参与学习活动的现状,引导当代大学生合理使用电脑意义极其重大。

校园设施作为高校办学“硬件”,既是高校办学实力的体现,同时也是学生课外学习、释放压力、强身健体和人际交往的重要场所。因而,了解当代大学生校园设施的使用现状,引导大学生有效利用校园设施也同样具有重要的意义。

一 调查方法

1.调查内容。本研究工具来自于《大学生就读经验问卷》(CSEQ),该问卷由美国佩斯(C·Robert·Pace)教授于20世纪70年代开发并引入到大学教育评价中,北京师范大学周作宇教授根据我国大学实际情况对该问卷进行了调整和修改。问卷由学生背景信息、学生大学活动、师生交往、学生对校园环境的感知以及学生收获测评等部分组成,共有180多个选题。本文只对其中的大学生信息技术及校园设施使用现状(共16选题)进行分析。

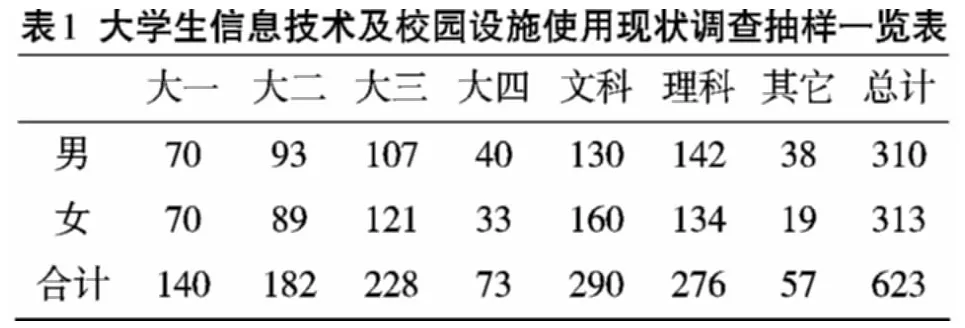

2.调查对象。本研究采取分层随机抽样调查法,抽取某高校全日制在校本科大学生625名,样本覆盖文理工科大一至大四四个年级。共发放问卷625份,有效问卷623份,有效问卷率为99.6%,详见表1。

?

3.计分及统计方法。以四点量尺计分方法进行统计分析,1表示“很多”,2表示“多”,3表示“一些”,4表示“很少”,得分越低则使用越少,得分越高则使用越多。统计采用Spss11.7软件进行统计分析。

二 结果与分析

1.大学生使用计算机及信息技术参与学习活动现状。该维度共有9个问题,主要调查大学生在读期间运用电脑参与与学习有关的活动的频率,如利用电脑准备论文、搜索和课程相关的信息等。在该维度上,所有参与调查的大学生的平均得分为23.12分(中间值为33分),最高分57分,最低分9分,标准差为4.8。由此可得出,当今大学生利用计算机及信息技术为自身学习所用者并不多。这个结果与《弘成2006年网络大学生情况调查》①和2011年陈霖《网络对大学生行为习惯的影响调查报告》的调查结果基本一致。2006年弘成调查显示:学习比例占20%-50%的最多,占37.74%,比例为20%以下的占35.85%,50%-80%的为15.09%,大于80%的占11.32%。陈霖调查结果显示:大学生上网的主要目的有以下几个方面:77%的聊天、上博客;30%玩游戏;71%听音乐、看电影;8%追星;48%为了消磨时间,其他的占11%[2]。

利用SPSS11.7对不同性别的大学生利用计算机及信息技术得分进行独立样本t检验,得到男女生均分基本一致,分别为23.18和23.06,T值为0.312,得知显著性P值>0.05,即不同性别大学生利用计算机及信息技术得分不存在显著差异,也就是说男性和女性大学生在运用电脑参与学习有关活动的频率不存在统计意义上的差异。

利用SPSS11.7对不同年级的大学生利用计算机及信息技术得分进行单因素方差分析,可知大三学生的得分最高,大一、大二学生的得分次之,大四学生的得分最低,F值为9.394,由此得知显著性P值<0.001,即不同年级大学生利用计算机及信息技术得分存在显著差异(见表2)。通过进一步的分析可以得知,大四学生在运用电脑参与和学习有关活动的频率显著低于大一和大三学生。大四学生由于临近毕业,专业课程学习已基本结束,大四的主要任务就是撰写毕业论文和实习,因而其运用电脑参与和学习有关活动的频率显著低于大一和大三学生。大一新生,刚进校对于一切充满了新奇感,而且有些公共课程注重考察,要求学生提交论文,为完成论文,学生上网查阅资料等等比较多,而大二学生,由于既过了大一的新鲜感,又缺乏大三学生对专业的认同感,加之还有不少学生忙于课外兼职,因而其利用计算机及信息技术参与学习活动低于大一和大三学生[3]。另外,教师教学方式和考核方式也对大二学生产生一定影响。

?

利用SPSS11.7对不同专业的大学生利用计算机及信息技术得分进行单因素方差分析,可知文科专业得分最高、理工科次之,其他专业得分最低,F值为0.356,由此得知显著性P值>0.05,即不同专业大学生利用计算机及信息技术得分不存在显著差异,也就是说文科、理工科和其他专业的大学生运用电脑参与和学习有关活动的频率不存在统计意义上的差异,见表3。

?

2.大学生利用校园设备现状分析。该维度一共有8个问题,主要调查大学生在读期间使用校园各类设施的频率,如使用校园休闲设施放松、听讲座、使用校园健身设施等。在该维度上,所有参与调查的大学生的平均得分为18.39分(中间值为17.5分),最高分28分,最低分7分,标准差为3.55。由此可得出,当今大学生对于学校提供的相关设施和资源普遍能够有效地利用。后经进一步描述统计分析,学生使用最多的是使用校园内的实验室或实验中心来加强学习或学术能力,其次是在校园活动中心或其他校内场所参加文化或社会活动,使用最少的是听演讲或参加小组讨论和定期进行体育锻炼。

利用SPSS11.7对不同性别的大学生使用校园设备现状进行单因素方差分析,得到男生平均分普遍低于女生,t值为0.018,由此能够得知显著性P值<0.05,即不同性别大学生使用校园设备现状存在显著差异。这可能与男生比女生更多沉迷于网络游戏,较少锻炼有关。

利用SPSS11.7对不同年级的大学生使用校园设备得分进行单因素方差分析,可知大三学生的得分最高,大四学生的得分次之,大一得分最低,F值为14.14,由此得知显著性P值<0.001,即不同年级大学生使用校园设备得分存在显著差异,见表4。通过进一步的分析可以得知,大一学生显著低于大三和大四学生。这些数据分析的结果和我们大学生的成长足迹是紧密联系在一起的。大一、大二是一个积累的过程,在此期间更多的是充实自己,大三、大四的时候由于对校园环境和设施的熟悉,他们对学校校园设施的有效利用也发挥到了最高水平。

?

利用SPSS11.7对不同专业大学生使用校园设备得分进行单因素方差分析,不同专业大学生利用计算机及信息技术得分不存在显著差异。

三 建议与对策

为了加强信息技术和校园设施在大学生成才过程中的作用,应该做好以下几个方面的工作。

1.引导大学生树立资源消费观。消费不仅仅是物质消费和精神消费,对大学生来讲,根据自身实际需要和发展方向将学校现有的资源合理、最大限度地利用更应成为大学生消费观的重要组成部分,同时,这也是高校教育教学工作者的教育内容。高校各个院系及管理部门都有它自身的优势资源,它们共同构成了一所学校的物质和精神财富。大学生如果能有意识地整合学校提供的资源,最大限度地为我所用,那么将取得成功的先决因素。因而,在大一新生入学伊始,在入学教育环节中,辅导员和班主任老师就应把有效合理利用校园设施资源作为一项教育内容,引导学生树立“最大限度利用学校设施和资源,为我成长成才服务”意识,并引导他们结合自身兴趣、爱好、缺点和不足来利用不同的场所,选择不同的方式[4]。

2.力抓校园文化,营造成长氛围。校园文化是学校所具有的特定精神环境和文化氛围,是学校教育不可缺少的组成部分,健康和谐的校园文化能在无形中统摄全体师生的灵魂,起到“润物细无声”的教育魅力。因而,高校可结合打造“书香校园”这一契机,加强校园文化建设,营造浓浓的书香氛围,使其成为全面育人的辐射源。同时,高校还应加强校园文化活动的转型,从以往注重吸引尖子生和特长生参加的精英教育转化为面向全体学生的大众教育,使校园文化活动成为培养和提高大学生综合能力、公共能力和专业发展能力的又一平台。近两年来,某高校本着“精品化设计、项目化管理、课程化实施、竞赛式考核、全员化参与”的校园文化活动理念,依托“科技读书节”、“文化艺术节”和“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的“两节一赛”平台,实施活动项目考核认证,改变了过去学生工作者当编导、大多数学生当观众、少数学生当演员的局面,实现了多数高素质高学历高职称教师参与、学生主动投入当演员、做编导的转变,整体提升参与学生的广度和活动质量,学生综合素质获得了很大提高。

3.加强计算机使用引导,开展应用竞赛活动。对于普通高校特别是二本院校来说,随着大学扩招,大学生整体素质变得参差不齐,学生自我控制与管理能力下降,因此必须做好对大学生计算机信息技术使用的引导工作。辅导员和班主任应多下寝室,了解学生网络使用的特点,及时对其中存在的使用不当现象予以教育、引导、纠正,可引导学生适当地将计算机与网络分离,因为当计算机不联网的时候,其服务于学习的功能性更强。对学生中存在的严重利用不当者,教师可采取宿舍网线分配,上网时间、停电时间强行控制等措施。

然而,作为新世纪的大学生,不能很好掌握或利用网络资源的大学生也不是一个合格大学生。学生管理部门或各种组织可有效地开展计算机应用知识和能力方面的各种培训班、知识讲座、讨论和竞赛活动,各个系部可以结合自己的专业特点不断寻找计算机应用的新视角,努力创造专业知识学习与计算机使用能力培养的双丰收。

4.开展课程教学改革,积极推进研究性教学。改革照本宣科、满堂灌的教学方式,多采用研究性教学方式,开展问题教学、讨论教学、实际操作教学、专题报告会、辩论赛等教学活动,让学生在课堂上积极参与,既动脑又动手,在“做”中记,“做”中悟,在辩中明;针对教材普遍出现的“旧繁难”问题,教师教学内容既要注重知识的系统性,同时更要注重知识的交叉和应用性,及时在课堂上补充最新的科研成果,同时提倡学生大力发挥网络的作用,从网上下载本专业的最新文献成果,以补充促进课内学习效果。另外,应引导学生利用网络平台资源来学习,很多高校特别是国内外名校有大量的网络精品课程,它们为学生自主学习、补充学习提供了丰富的学习资源和学习平台。同时,改革单一的闭卷考试考核模式,提高论文写作、自主学习笔记在专业课考核中的比重,凡是可采用写小论文形式的课程可尝试让学生提交论文并作为专业课期末考试成绩评分依据之一,培养学生平时运用专业知识和科学思维方法写作学术论文的能力。针对学生平时科研训练、论文写作训练机会少的现状,专业课教师可在日常教学中指导学生做一些小型研究课题,并要求学生收集资料、按照科研论文要求和规范格式写出报告或论文。特别是对于心理处于断层的大二学生来讲,尽早增强其专业认同感、拓展专业知识范围很有必要。

5.引导学生进行科研尝试,提升科研水平。鼓励大学生尝试做科研,参加科研课题,陶冶科研情操,激发科研兴趣,这不仅为大学生深造学习打下坚实基础,而且可以增强大学生的专业认同感,培养专业兴趣,引导其将着力点放在专业学习上,营造良好的学习氛围。为此,高校应大力开展和扶持大学生创新性实验项目,加大对大学生科研立项的资助、表彰力度;出台鼓励任课老师指导学生科研项目的相应机制,提升大学生科研水平;适时引导加入教师科研项目、团队,通过做助手、做项目提升归属感、成就感。

注 释:

①参见冯智冰《论大学生电脑网络人格的异化》,载《福州大学学报》(哲学社会科学版)2007年第6期第120至124页。

[1]孙丽萍,隋笑飞.截至到6月底中国网民数量达5.38亿人[EB/OL].[2012-07-25].http://www.cnr.cn/gundong/201207/t20120725_510344097.shtml.

[2]陈霖.网络对大学生行为习惯的影响调查报告[EB/OL].[2011-01-29].http://www.baidu.com

[3]冯智冰.论大学生电脑网络人格的异化[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2007(6):120-124.

[4]周作宇,周廷勇.大学生就读经验:评价高等教育质量的一个新视角[J].大学·研究与评价,2007(1):65-68.