论《集王圣教序》中的“楷书化”倾向

2013-11-13陈胜

陈 胜

(舟山市文化馆,浙江 舟山 316000)

唐怀仁集王羲之书《大唐三藏圣教序》碑,建于唐咸享三年(公元672年)。集摹王羲之行书精心摹拓而成,同时由于其镌刻上的高度技巧,长期以来在书法艺术史上占有重要的地位,得到学界的推崇。诸多学者论述中以“下真迹一等”的标准来定位《集王圣教序》的学术价值。

近人在《集王圣教序》的研究中大多侧重于对王羲之传世摹本(尤其是神龙本《兰亭序》)之间的比对,主要着眼于二者之间的相似点,其目的是在于论证《兰亭序》等诸摹本的真伪。然而仔细研究《集王圣教序》碑拓并联系怀仁集字时的多重因素,由于集字本身的技术性问题以及唐代初期书法发展和多种社会因素的影响下,在其整个集字过程中自觉或不自觉地形成了对王羲之行书的重新解构和诠释,而这种重新整饬的过程里明显地呈现出了一种“楷书化”的倾向。这种“楷书化”倾向致使《集王圣教序》在集王字的基础上又有所演变,这种演变事实上体现了行书在初唐时期发展的意态和倾向。

笔者拟从技术层面入手,对《集王圣教序》中显现的“楷书化”倾向进行梳理,并力求结合当时的文化背景和书法流变论述其成因。

一、“楷书化”倾向的现象呈现

“楷书化”倾向的现象分析立足于此碑北宋早期佳拓,着眼于作品构成的基本要素,具体从字的点画、结构和章法三个层面展开。

(一)从点画、结构的形态变化看其“楷书化”倾向

《集王圣教序》拓本①与王羲之传世摹本②之间的比对,这一工作近代学者做得很多,于二者之间的比对考证出在《集王圣教序》中,其着眼点是二者之间的相同,而本文的比对则着眼于二者的差异。表1中的每组字同样从结构和体势明显的体现了二者之间集与被集的关系,然而再仔细探究二者之间的点画形态却又有着一定的区别。从这些区别所呈现的共同趋势中可以清晰看到“楷书化”倾向的生成。

楷书发展至初唐已经非常成熟,其点画以运笔过程的清晰、肯定;意态的静穆、平正,提按动作的高度规范化为主要特征。上述两者之间的比对,非常明显的表现了这种“楷书化”的倾向。

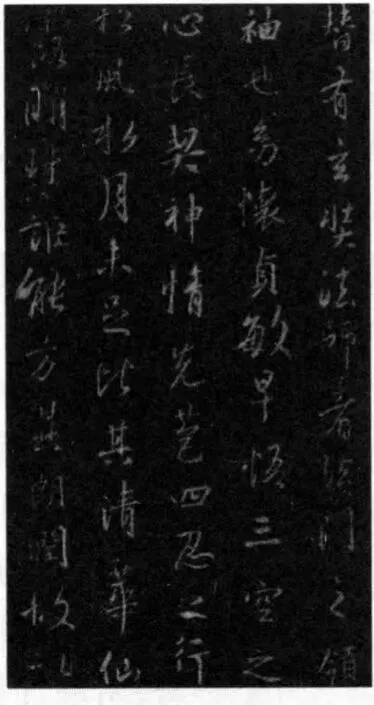

图1中的所有字均选自《集王圣教序》,属于同一个字的不同结构形态。按行书创作的要求,相同的字要求尽量不同的结构,怀仁也尽量考虑到了这一点。由于王羲之法帖中不可能有那么多有多种变化的同一字来支持怀仁的需要,因此,怀仁不但要“增损裁减”王帖中没有的字,还要解决同一字的多种写法的问题。图1所选从左到右可以比较清晰的显示出同一个字在结构层面趋于不断“楷化”的过程。

楷书在结构上强调外形方正,比例适当,而构架趋于稳定,从左到右的趋势充分展现了这种倾向。在整通碑拓中结构几乎完全是楷书形态的,据不完全统计有250余字,占全碑的八分之一以上。

另外,虽然图1右侧的字也可能是怀仁集自王羲之其他早已湮没的书帖,而未必是其“增损裁减”而成的字,但同样不影响这种楷化倾向的事实。若如此则更说明这种“楷书化”倾向是怀仁集字时的一种主动选择,则更强调了《集王圣教序》这种“楷书化”倾向的趋势。

(二)从章法形式的处理分析其“楷书化”的倾向

1903个字的碑刻,以什么样的形式面世?那么多的字,大小、位置、留边、字距、行距如何协调,这通碑的章法问题肯定是有着多种形式的反复设计,而且也未必是怀仁可以单独决定,很有可能是集体商量后的结果。因为章法作为书法作品的重要元素,直接决定整幅作品的气象和格局。尤其是行书,讲究前后呼应与气势连贯,尤其重视字与字之间的疏密、向背、承接、俯仰、顾盼等诸多关系。

从怀仁集王羲之行书的角度来看,王字行书作品中经典的章法应该是取法的首选,尤其是在初唐高度“崇王”的书法氛围中更应是不二之选。虽然王羲之书帖大多为尺牍,尺寸不大,但这并不妨碍他尺牍上的章法演变成审美原则应用和表现在碑刻上。

图2是王羲之《姨母帖》的后半部分,分析其行轴线的变化与控制,可以很清晰的感受到整个章法处理中情绪由平稳到激动的表现形态,由此在形式上产生的跌宕起伏充分展现书法的艺术美,具体见图3。

图2

图3

图4是神龙本《兰亭序》的前部分节选,相比之下字数要比其他手札多,局部而言更接近《集王圣教序》的多字排列。而分析其行轴线的形态,可以看出其变化于欹正之间顾盼有序,行距明显而又有着显著的俯仰承接的自然变化,这种章法充分体现王字行书所蕴含的“魏晋风度”,具体见图5。

图4

图5

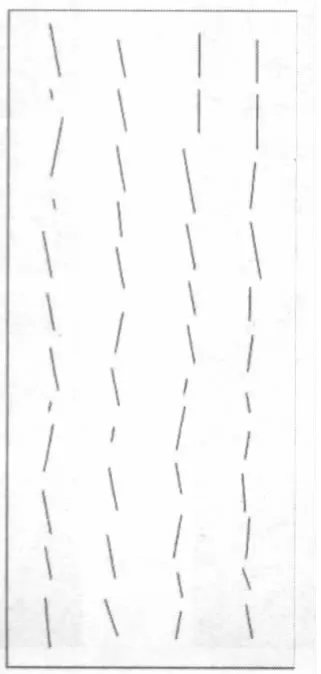

而怀仁集王羲之的行书,却放弃了与之相对应的章法形式。图6是《集王圣教序》局部,这个局部没有任何特殊性,可以看做是通碑的一个缩影。图7是其行轴线分析:行轴线毫无欹正变化,而是绝对的重心垂直,并一一统一于中心线,行距之间几乎间距相等而平均分割。这就非常接近楷书的章法了。虽然横向上没有一一对齐而呈现田字形,但单个字之间相互各自独立,展现出一种无上下映带的静态感,无向背无承接,一反错落,而于整体形式上体现出一种森然有序的庙堂之气。

图6

图7

二、“楷书化”倾向之成因分析

从上述对《集王圣教序》分析来看,其整体风格上恰恰步趋初唐的楷书,展示了理性化、秩序化的一面。可以认为,《集王圣教序》这种风格的形成,同初唐的文化背景与书法艺术本身的流变有关。同时,技术层面上也对“楷书化”倾向的出现有着影响。

(一)从集字当时的文化背景论这种楷书化”倾向的形成

初唐统治者对于儒、佛、道三家的兼容并包,促进了文化的自由开放。儒学,向来是历代统治者的治世之学,但在杨隋受到了冷落,而在初唐却得到了复兴。唐太宗即位伊始,重用当代名儒,房玄龄、虞世南、杜如晦、孔颖达等名儒皆收入“囊中”。对于儒学教育,可谓殚精竭虑,首先广征师资,“大征天下儒士,以为学官”[1],尔后扩大了官学的规模,“与国学增筑一千二百间,太学、四门博士亦增置生员”。

基于儒学的立场,理想化的文艺应当是尽善尽美、文质彬彬、温柔敦厚的,即内容与形式的统一、风格上的典雅平正。

儒家“文质彬彬”思想观念的实现,有一个审美尺度来衡量,就是“中和”(或是“中庸”)。于内容与形式、善与美、质与文、性与情等相对双方而言,任何一方的偏颇都不能达到理想的审美境界。儒家所谓的“发乎性情,止乎礼仪”,就是和谐统一的实现,也是“中和”原则的实现。

唐太宗的王羲之传论,其于文中对前代著名书家一一作了点评,其精髓在于对儒家文艺观的践履。他以为,钟繇的书法“古而不今”,结构“长而逾制”,不符合修短适度的标准;而王献之的书法虽有妍美特征,但是若“枯树”若“饿隶”,“疏瘦”,即缺少膏泽,“拘束”即为不够放纵,“枯树”“饿隶”即是缺少雄健之气;至于萧子云的书法,也无“无丈夫之气”,若春日蚯蚓,若缠绕秋蛇,也是缺少阳刚之气。唐太宗心目中的书法是:字形上能骨肉相称,字体上既古雅又妍美,字势上又能做到“断而还连”、“斜而反直”(于书法的对立面能处理得恰到好处)——这就是所谓的“尽善尽美”的涵义了。一言蔽之,唐太宗的书法理论是儒家审美理想在书法领域的折射。

中庸即是用中,要求做任何事情都不走极端,中道而行之,是为准则。于是,唐太宗在书法上的追求的趣味便是骨力与秀美的停匀,结构的不偏不倚,点画的循法而行……总之,一切按照法度与秩序进行书写。作为皇家背景下完成《集王圣教序》,必然体现初唐时期的儒家审美观,体现其所倡导的中和、理性与秩序,渗透到书刻之中,从而影响怀仁集字当是必然之原因。

(二)从当时的书法形态流变论这种“楷书化”倾向的出现

除了文化上的原因,《集王圣教序》的楷书化倾向与中国书法本身的流变有关。

魏晋书法,在玄学的影响下,书法多讲意趣。

在魏晋玄学催生下的南朝书法状态,往往重视对书法风神的把握而有意无意忽略对具体书写方法的传授。如袁昂的《古今书评》云:“萧子云书如上林春花,远近瞻望,无处不发”,“崔子玉书如危峰阻日,孤松一枝,有绝望之意”。南朝书法不讲笔法传承而一味讲意趣风流,造成的最大流弊就是媚趣有余而劲健不够。南朝书法在形式上虽然不出二王窠臼,但是王羲之书法的风骨已经荡然无存了。

抱着忧患意识,对王羲之笔法进行法度化、系统化工作的当属隋朝智永和尚,他以王家笔法辛勤书写《真草千字文》八百本,分送给浙东一带寺院,以借助于佛教信徒的力量使得王家笔法得以普及流传,渐开唐人书法“尚法”之先河。

当然,对于王羲之笔法的接受与再创造,初唐书家有自己的立场。唐太宗、欧阳询等人在折中南北书风——如欧阳询的书法抛弃了北朝书法稚拙的字形,吸收了北朝刚健有力的用笔(例如方笔);而结构上多取二王体式——的基础上,系统提出的书法理论,原也不针对楷书一种书体,而是要以王羲之书法为借鉴对象,确立一种新的导向与范式,让后学者有“法”可依,有“理”可据。试看唐太宗对点画之书写的要求:“为点必收,贵紧而重。为画必勒,贵涩而迟。为撇必掠,贵险而劲。为竖必努,贵战而雄。为戈必润,贵迟疑而右顾。为环必郁,贵蹙锋而总转。为波必磔,贵三折而遣毫。侧不得平其笔……”[2]

这里,详细罗列了点、横、竖等八种基本点画的写法,对于这些点画运笔的速度、方向、墨色的处理都作了详细的说明,相较于魏晋以来关于书法之“意”的模糊表述,这里对用笔之法的界定明晰得多了。

唐太宗还在《指意》中反复提倡规矩的重要性:及其悟也,心动而手均,圆者中规,方者中矩,粗而能锐,细而能壮,长者不为有余,短者不为不足……”[3]

在其看来,只有做到方圆合度,粗细相宜、长短合调,书法才算是合格书法。看来,只有在对立统一中方能显示出书法的美感。

对于儒家中和规则的恪守,似乎成了当时书法创作的不二法门,欧阳询对此曾经有过生动的描述:“每秉笔必在圆正,每秉笔必在圆正,气力纵横重轻,凝思静虑。当审字势,四面停均,八边俱备;长短合度,粗细折中;心眼准程,疏密被正。……此是最要妙处。”[4]与太宗一样,欧阳询对于书法的兴趣点还是在于对立面之间的调和。

我们看初唐楷书家的楷书作品,如欧、虞、褚、薛的楷书,抑或是他们的行书(初唐没有抒情性很强的大草,应与时代风气有关),整体风格常常是字字独立、行行相分、端庄平正,这些作品可与初唐书论互相印证。《集王圣教序》的“楷书化”倾向显然夺胎于此,在上述背景的影响和左右中产生。

(三)从技术环节的影响看其“楷书化”倾向的生成

从技术层面来分析,从集字开始到刻碑完成有着许多复杂的环节,通过对于整个集字过程作流程分析之后发现,整个流程中有二个环节并非由怀仁与王羲之之间直面互动完成。前者是怀仁集字的稿本来源,后者是镌刻上碑,刚好是集字诸个环节的前与后。

据唐张彦远《法书要录》记载,唐太宗得到兰亭真迹后“命供奉拓书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等四人,各拓数本,依赐皇太子诸王近臣”。集字索引所需稿本皆出自内府,而内府所提供的稿本可以肯定不可能全部是真迹,尤其是《兰亭序》这样的珍品,必然是以摹拓本来做为索引所需的稿本。那么,这些摹拓本与原作之间相比,自然包含一个摹搨手的对文本的“解读”,这个“解读”会不会带有摹搨手的时代文化艺术背景,以及迎奉统治者审美的影响?在皇家宫廷奉职的环境中,这些影响显然是存在的,那么重点是受到什么样的影响?在这个“解读”的过程中是什么样的因素影响到这些摹搨手。

陈振濂在《“摹”之魅——关于<兰亭序>与王羲之书风研究中一个不为人重视的命题》一文中认为:“作为出唐人的审美趣味不同于东晋,作为摹搨名家的固有经验与古典的误差值,身处内府迎合圣意的职业需要,此外,还有<兰亭序>本身因为一代名迹过于引人注目因此必定为唐太宗念念不忘、‘圣眷甚隆’的特定场合,这几种因素合起来,使冯承素摹<兰亭序>必然会出现相应的‘初唐趣味’而不会是简单地传古迹原貌即‘魏晋本相’而已。什么是冯承素在摹搨是会有的“初唐趣味”?与魏晋尤其是“二王”相比,初唐上承南北朝至隋,其最大的特点是“楷法”的成熟。”[5]

不但是《兰亭序》的摹拓本如此这般的被“解读”,可以同理推断,其他的摹拓本也同样隐含着这种“解读”的痕迹。可见,“楷化”的影响从怀仁集字的起点——内府摹拓本上就已经存在了。

第二个环节就是集字完成后的镌刻上碑。

清人钱泳在《履园丛话》卷十二“艺能”中,单独列出“刻碑”一节,强调刻手问题意义的不可轻易忽视。自钱泳之后,清代中晚期直至现代论述刻工问题有包世臣、何绍基、杨守敬,康有为、沈曾植、启功、沙孟海等人。当代尤推沙孟海先生的写手刻手论影响更大,其在《两晋南北朝书迹的写体与刻体》中指出:“一切碑版,写手与刻手应该区别对待,决不能混为一谈。试将两晋南北朝各种石刻砖刻文字及木简纸张上的墨迹排列起来,分类分体,比较观察,就会感觉到刻件与写件是截然两回事。而刻件之中又有工夫精细与粗劣的不同,未可一概而论。”[6]

关于武骑侯朱静藏的记录仅见于清人黄锡蕃《刻碑姓名录》,余皆不考。作为皇家刻手,其专业水准自毋庸置疑;从《集王圣教序》北宋拓本中“笔锋使转处莹丝可见”,更是见证朱静藏镌刻的技艺高超。然而他的技艺再高,也始终存在着怀仁的“写件”与朱静藏“刻件”之间的区别。

那么朱静藏在镌刻的过程中,这个“区别”会往哪个方向走?作为皇家刻工,他所创造的“区别”显然不会是一般意义上的刻工优劣的区别,而是有着更深层次的缘由。

钱泳在《履园丛话》卷十二“艺能”中道:“刻手不可不知书法,又不可工于书法。假如其人能书,自然胸有成见,则恐其将他人之笔法,改成自己之面貌”③朱静藏作为皇家刻手在初唐唐碑大盛的时代,行草书入碑毕竟少有,其主要工作应是以刻唐楷为主,尤其是在其刻《集王圣教序》之前,必然是善于碑刻唐楷的高手,这也应毋庸置疑。那么,他的“擅长”会不会影响其“将他人之笔法,改成自己之面貌”?由此,他在刻《集王圣教序》的时候会不会习惯性的将“唐楷”的刻法带入其中?应该说这种影响虽然很难量化,但可以肯定,这种影响是存在的。从点画、结构、章法三个层面来看,这种下意识的影响尤其会体现在是在“点画”上,在起笔、转笔、收笔以及游丝等处理上于有意无意之间赋予了习惯性的楷书化刻法,从而在碑刻的过程中呈现出某种接近唐楷的“楷书化”的倾向。

虽然看似技术层面的问题,然其背后无不跳动着时代的脉搏。无论是摹搨还是镌刻,不管是摹拓手还是刻工,无不受到当时初唐时期文化背景和书法流变形态的影响。从而,在其技术性的操作过程中烙上“楷书化”的时代印记,一前一后作用于《集王圣教序》碑,致使其“楷书化”的倾向更趋清晰。

上述内因的影响和介入,势必在步入初唐时期的行书发展中呈现,《集王圣教序》中的“楷书化”倾向,正是这种性质的“呈现”。这种“楷书化”倾向的呈现,体现了初唐时期行书发展的意态和倾向,体现了从晋人“尚韵”的魏晋风度到唐人“尚法”的庙堂之气的转变。

自晋室南迁后,国势趋弱中南北对峙长达百余年,晋人“逾名教而道自然”,于清谈中游心山水。其精神崇尚不拘不执、潇洒放旷、纵意自适,究其背后之因,可见长期纷乱中儒家思想的逐渐沦丧;而在艺术上,由于缺失了意识形态上的控制而迎来审美上的独立自觉。从书法史的角度看,这段时期的书法事实上是一个“分”与“放”的发展自由期。随着初唐政权的高度统一,而从各个领域体现出从“分”与“放”到“合”与“收”的过程。初唐的书法发展事实上正处于这个“合”与“收”的过程中,儒家思想的回归意味着儒学意识形态的整饬和强化,引领着整个过程的“方向”。《集王圣教序》的“楷书化”倾向所体现出来的庙堂之气、典正之范正是这个“方向”在初唐行书领域的“显现”。

同时,《集王圣教序》拓本在其后的传摹过程中作为传世法书范本产生了巨大的影响,从而反作用于初唐行书往“楷书化”的发展方向。从而更由此强化了初唐行书“楷书化”倾向的意态和特点,并以此自觉内化为发展和演变的方向。从唐中期的书法大家李邕的《麓山碑》到陆柬之的《文赋》等行书作品中都可以看到这种“楷化”特点的延续和发展。

注释:

①传世《集王圣教序》拓本,唐拓早已不传,最佳者是北宋早期拓本,本文研究所采用的是1978年文物出版社出版的《宋拓怀仁集王书圣教序》。

②王羲之传世摹本为浙江人民美术出版社1999年出版的《历代法帖选——东晋卷》。

③[清]钱泳:《履园丛话》卷十二。

[1]旧唐书·儒学传序[M].北京:人民出版社,1985.

[2]李世民.笔法诀[M]//初唐书论.湖南:湖南美术出版社,1997.

[3]欧阳询.传授诀[M]//初唐书论.湖南:湖南美术出版社,1997.

[4]欧阳询.八诀[M]//初唐书论.湖南:湖南美术出版社,1997.

[5]陈振濂.“摹”之魅——关于《兰亭序》与王羲之书风研究中一个不为人重视的命题[J].中国书法,2012(1):50-54.

[6]沙孟海.两晋南北朝书迹的写体与刻体——《兰亭帖》争论的关键问题[J].新美术,1990(3):11-12.