语境加细程度视角下的语篇教学——以Inaugural Address为例

2013-11-01段胜峰张海红

段胜峰,张海红

(长沙理工大学外国语学院,湖南长沙 410114)

一、引言

20世纪下半叶以来,语言学研究由重视语言结构分析转向了重视语言功能研究,语境作为语用学范畴的概念之一,也逐步成为研究热点,尤其是近20年来的研究显示,语境无论是对语言结构的描述还是对语言功能的阐释都有着不可替代的作用。语言必须依赖语境才能得以准确理解。加细程度属于认知范畴,是识解理论中一个重要内容,也是影响意象意义形成的因素之一,它指一个实体被描述的精确和详尽程度。本文尝试将加细程度与语境相结合,以“语境量”作为突破口,通过研究语境量与语境加细程度的关系,以此来分析语篇,指导语篇教学。笔者选择《高级英语》第二册第四课Inaugural Address作为语料,对其语境加细程度进行分析。本文通过对语境分类的相关研究结果的整合,选择从语言内部语境入手, 分别对所选语料的词语语境和句法语境这两个方面的加细程度进行分析。

二、语境与加细程度

1 语境

著名人类学家Malinowski于1923年提出了情景语境的概念,认为交际环境对于语言交际来说是不可缺少的。英国伦敦学派的Firth发展了这一观点,他将语境的外延加以扩大,认为它不仅包括上下文,而且还包括社会环境。美国社会语言学家Hymes认为,语境的组成要素包括话语参与者、话题、背景、交际渠道、语码、信息形式、交际事件等。目前,学术界对于语境的定义尚无定论,不同的语言学家从社会文化角度和心理认知角度对语境均有不同界定。以Halliday为代表的系统功能语言学家提出了以“语域”来描写情景语境的概念。Halliday把语域分为话语范围、话语方式和话语基调三个方面。话语范围指语言发生的环境,包括谈话题材、讲话者及其他参与者进行的社会活动。话语方式指语言交际的渠道或媒介,如口头的还是书面的,是即兴的还是有准备的等。话语基调指参与者之间的关系,包括参与者的社会地位以及他们之间的角色关系。胡壮麟在Halliday的理论基础上把语境分为三类:语言语境、情景语境和文化语境。语言语境即语篇内部环境,可以是词组、句子或段落篇章的内容;情景语境是语篇产生时的周围环境,参与交际的人物关系、时间、地点、方式等;文化语境是语篇所涉及的社会文化、经济、宗教、历史和政治背景等。语言的使用离不开语境,任何篇章都是一定语境的产物。对词语、句子、语篇意义的理解必须借助具体语境,语境有限定和明确语义的作用。同样的词语、句子、语篇在不同的语境中,其语义会完全不一样。

2 加细程度

加细程度这一概念源于兰盖克提出的识解理论的雏形——意象理论。在王寅(2006:23)的《认知语法概论》一书中提到:“意象”这一术语本来是认知心理学的术语,指人们在对外界事物感知和体验的过程中所形成的抽象表征,往往可较为长期地保留在人们头脑中。Langacker用这个术语指人们为了达到思维和表达的目的,可以从不同的视角,选择不同的辖域,突显不同的焦点,以不同的方法观察情景和解释内容的一种认知能力。这一术语与认知心理学中的“意象”不同,与“意象图示”也不同。为避免术语之间的混淆,Langacker于2002年将“意象”改为“识解”。 他认为可以从以下五个方面具体描写“识解”:加细程度、辖域、背景、视角、突显。为突出加细程度这一理论的重要性,王寅在《认知语法概论》一书中将其置于首位。加细程度指一个实体被描述的精确和详细程度,它涉及到词的多义性、上义词、下义词以及原型理论中的中心成员和边缘成员。不同识解的形成与对外界观察的详细程度密切相关。人们可以从不同的详细程度和精确程度来认识或描写一个事体。赵艳芳(2001:140)在《认知语言学概论》一书中指出,同一情景可以用不同加细程度的词或句子描述,形成描述同一情形的不同加细程度的语言连续体,以此构成语言的不同范畴等级和不同的纵向层次。

3 语境与加细程度的关系

加细程度与词汇多义有关,支配着一词多义现象的不同意义之间关系的原则是由具体到抽象的隐喻性映射,是后者的一个变量。同时,加细程度还涉及语境内容。陈建生在《认知词汇学概论》(2008)一书中提到,语境作为一种技术概念是威力无比的,然而我们似乎感到这个概念在使用时总是不能充分发挥其威力。如果我们把“语境量”作为衡量标准,作为一种加细程度来区分一般含义和特殊含义的话,情况就会有所改观。这是因为使用语言的质量和所涉及语境之间的比例,似乎也遵循着类似物理世界所特有的那种“能量守恒”定律。语境加细程度高,偏离常规值的句子,产生的就可能是特殊含义;语境加细程度低,接近常规值的句子,产生的就可能是一般含义。

三、语料的语篇分析

《高级英语》第二册第四课Inaugural Address是1961年1月20日肯尼迪的就职演说稿,这是一篇政治性的演讲稿。作为一种政治演讲,就职演说的目的在于通过解释、劝说,使公众确信演说者正在演说的和将要实施的确实代表着公众的最根本利益,以期最大限度地赢得听众。每隔四年,美国新当选的总统都要借就职演说这个机会来阐述自己的政见,做出许诺,以求鼓动民心和图谋大业。同时,这也是新任总统向全国乃至全世界展示个人风采、树立个人形象的重要时刻。因此,每个总统的就职演说都是经过精心准备的,几乎篇篇都是文理俱佳,合理布局,语调铿锵,具有很强的说服力。其中,美国第13届总统肯尼迪的就职演说(Inaugural Address)可说是政治演讲的典范。这篇就职演说充满浓厚的政治色彩,遣词精当,文采飞扬,为世人广为传诵。

整个语篇框架粗略可以分为两部分。第一部分是从第一段到第二十段,这部分主要是向全世界其他国家宣扬美国对他们的外交策略、政治观点、政治立场和政治态度。第二部分是从第二十一段到第二十七段,这部分是号召鼓舞美国国内人民团结一致,做好长期斗争的准备,共同对敌,捍卫自由和保卫美国所推崇以及在全世界推行的政治理想、政治信念。

整篇演讲词条理分明、框架清晰、语篇结构独具匠心。作者通过精当的遣词,变化多样的句式等将整篇文章巧妙地衔接在一起,让其意义紧凑。这种衔接充分体现了肯尼迪利用词语加细程度和句法加细程度来达到自己政治目的的技巧。

1 词语语境加细程度

词语语境有广义和狭义之分。狭义的词语语境主要指词语的前言后语以及上下文,广义的词语语境可以是一段话、一章或全书。很多情况下,我们可以通过对作者遣词的分析来理解整个语篇。随着词语语境的不断加细,文章所要表达的信息也越来越细。Inaugural Address的第六至十一段的开头句,作者巧妙地利用了词语语境的加细,一上来就吸引了听众的注意力。

Para.6: To those old allies whose cultural and spiritual...we pledge...

Para.7: To those new states whom we welcome... we pledge...

Para.8: To those people in the huts and villages...we pledge...

Para.9: To our sister republics south of our border, we offer a special pledge...

Para.10: To that world assembly of sovereign states...we renew our pledge...

Para.11: Finally, to those nations who would...we offer not a pledge but a request...

为了达到演说的目的,又不至于使言辞过于激烈,肯尼迪在选词上也颇为用心。在对待不同性质的国家和地区时,采取的是六个不同的词语:old allies,new states,the huts and villages,sister republics,sovereign states,nations。这六个词,每一个词语语境的加细程度都不一样,这样更加体现出了肯尼迪话语态度鲜明,立场坚定。可将这六个词分成两组进行分析。第一组是前三个词:old allies,new states,the huts and villages, 第 二 组 是后 三 个 词 :sister republics,sovereign states,nations。这两组词的加细程度都是由高至低排列的。为了更好的理解我们可以将其倒序进行分析。the huts and villages在这里主要是指那些遍布在全球的荒村和贫困地区,肯尼迪承诺要尽最大的努力帮助这些地区的人民摆脱贫困。在这里the huts and villages主要是泛指,那时正处二战后,在全球贫困地区有很多,因此其加细程度比较低,不具体指什么地区的国家。new states指新兴国家。这个词语就比the huts and villages的加细程度更高一些,指某些地区的某些国家。所谓新兴国家主要指那些在政治、经济、军事等各方面正处在发展势头的国家和地区。比如, 1949年获得独立的中华人民共和国,1950年宣布成立的印度共和国等这些刚成立不久的国家都可以称为新兴国家。还有如印尼、巴西、南非和其他一些发展中国家也可称为新兴国家。这些国家在经济发展、军事力量、政治体制、社会保障等诸多方面,呈现上升并逐步完善的趋势。当时正处于美苏争霸时期,因此,这些新兴国家为了保证本国外交上的独立自主,主要采取的是中立政策。此时,美国更希望赢得这些新兴国家的支持,以此来对抗当时与它相抗衡的苏联。从这来看,new states就比the huts and villages的加细程度要更高一些。但与new states这个词语相比,old allies的加细程度就更高了,它具体指北约的一些国家。allies一词在此处用得十分巧妙,有“同盟者”之意,也可指“支持者”、“拥护者”等。在这里美国的同盟者主要是指那些与美国有着共同的文化和精神渊源的资本主义国家。这些国家大都与美国共同经历了一战和二战,主要有英国、法国、加拿大等。肯尼迪说我们保证将对这些盟国报之以真诚不渝的友谊。在allies前再加用old来修饰,更加突出了意识形态相一致的国家间的友谊。同时在这里也暗示只要团结起来,就能和一切敌人抗衡。由此可见,这些词语加细程度不同,随着词语加细程度的增加,也体现了美国对待不同国家和地区的不同态度。

再来看第二组的三个词:sister republics,sovereign states,nations。这三个词语在加细程度上也有区别。同样的,笔者将对其进行倒序分析。这三个词中nations的加细程度是最低的,因为nations可指世界上一切国家,在这里肯尼迪主要是指那些不惜与美国为敌的国家,其所指的范围也相当广泛。而sovereign states的加细程度则更高一些sovereign states是指许多国家希望赖以寄托的世界主权国家的联盟组织,即联合国。虽然联合国的成员国有很多,在这里也主要指1961年1月以前加入联合国的成员国,这些国家的数量是可查的。这比起笼统的nations来说,其加细程度就要高一些,因为世界上有许多国家那时还没有加入联合国。 sister republics一词,与nations和sovereign states相比,sister republics的加细程度最高“sister republics,即姐妹共和国,主要指美国南部的拉丁美洲国家。这样一来,比起nations和 sovereign states来说,其范围就更窄一些了,因此其加细程度就更高一些。再仔细看这词,肯尼迪特地选用sister这个常用词作为修饰语。乍看起来意思很简单:“姊妹”,其实不然,该词在此处还隐含了更加深层的含义。在这里,如果我们对sister一词的语境进行加细分析,然后再仔细咀嚼就不难发现其真正的含义所指。我们知道,当时的美国已经赫赫有名,在国际上有着举足轻重的地位。战后美国的国家垄断资本主义迅速发展,国内生产和科技水平达到了登峰造极的地步,从而到处插手他国政事、侵略扩张。许多小国家由于经济、军事实力薄弱等缘故,个个对其敬而远之或干脆作出某种让步以便迎合它。对此,肯尼迪十分清楚,为了实现他寻求盟友的意愿,进一步恢复邦交,肯尼迪绞尽脑汁,寻求最能表达自己愿望的确切词汇,最后他选择了sister republics。这不仅掩盖了美国企图称霸世界的野心,相反,留给人们的印象是总统在从事一项伟大的使命,呼吁帮助弱小国家摆脱贫困的枷锁,与它们建立友好的关系,彼此间亲如姐妹,情同手足,试图打消这些国家对他们北部“强大的老大哥”(美国)由来已久的恐惧。

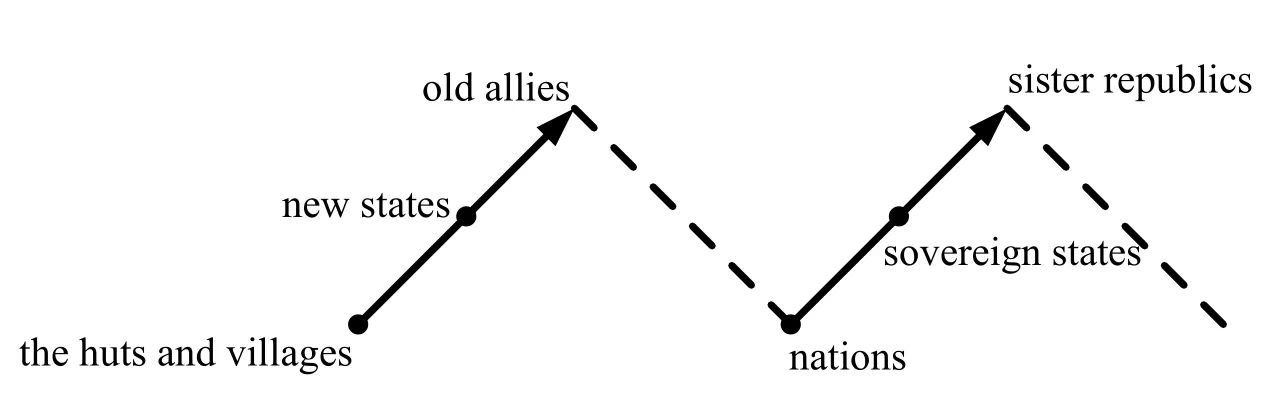

总体来看,这六个词的加细程度都不一样,并是有规律可循的,如图所示。

上图中的箭头所指示的方向代表词语加细程度的不断增加,虚线代表加细程度起伏的衔接。如图所示,这两组词语加细程度的大 小 为 :the huts and villages < new states <old allies;nations < sovereign states < sister republics。这些词语加细程度的起伏分布更加突出了演讲稿抑扬顿挫的气势,使得演讲词听起来韵律分明,铿锵有力,既展现了新任总统排山倒海的气魄,又使行文意义层次分明。句子间层层递进,增强了节奏感,突出了作者的情感,激发了听众的一腔热血,从而清楚明了地宣布了以肯尼迪为首的新一届美国政府对于那些对美国持有不同态度的国家的不同政策。

2 句法语境加细程度

加细程度除了在词汇上的运用以外,还可以用到复杂各异的表达式中,倾向于用一定程度的加细来描绘所思考的场景,以此构成语言的不同范畴等级和不同纵向层次 (陈建生,2008:169)。从句法上对语境进行加细是另一种谋篇布局的方式,可使文章更加连贯,更具感染力。

肯尼迪的就职演说句式多样,包含了简单句、复合句、复杂句、长句和短句。总统在表达决心,发出号召的时候偏向于用结构和语义上较为复杂的句子,增加句法的加细程度,更加具体地从不同层面来表达语篇的语义。下面笔者将从以下两方面来阐释句法加细程度的增加对语篇理解的促进作用。

复合句包含有两个或更多的主谓结构,且各个主谓结构的地位并非同等重要,其中,总有一个独立分句和一个或一个以上充当句子的某一或某一些成分的从属分句。根据在句中承担的句子成分的不同,从句可分为主语从句、宾语从句、表语从句、定语从句、状语从句等。这篇文章中使用了大量的复合句,这样通过提高句法的加细程度来更加详细地阐述语篇。例如:

Let the word go forth from this time and place, to friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans, born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of these human rights to which this nation has always been committed, and to which we are committed today at home and around the world.

这是一个主从复合句,此句子信息密度强,句法的语境加细程度层层递进。let the word go forth...是主句,介词短语from this time...foe alike作状语;that the torch has been passed to...and around the world是宾语从句;为描写新一代美国人,使用了五个不同的并列成分 :born in this...,tempered...,disciplined...,proud of...,and unwilling to...做后置定语,修饰 a new generation of Americans;to which this nation...,and to which we are...是“介词 +关系代词”引导的并列定语从句,修饰these human rights。整个句子通过使用不同的从句及句子成分,句子变得越来越长,加细程度一步步增加,使得意义愈加明确和具体。因此,该句子强有力地表现出新一代美国人的经历和特点,足以确保他们完成父辈传下的光荣使命,也清楚地向全世界表达出美国捍卫人权的决心。由此可见,选择加细程度更高的复合句,所包含的信息量就更大,这样即可更好地促进语篇的理解。

文中还用了较多的因果关系连词(for,because,so)和转折关系连词(yet,but)来构成复合句。例如:

(1)United, there is little...Divided, there is little... — for we dare not...

(2)We dare not tempt ... For only when our arms...

(3)We shall not always expect to find...But we shall always hope to find...

(4)To our sister republics south of our border...But this peaceful revolution of hope...

演讲者高频率地运用因果关系和转折关系的并列连词,使人们会关注到涉及这些词的句子的加细程度,从而体会到演讲者传递的深层意思。

句(1)和句(2)中的for表因果关系,反映出肯尼迪总统倾向于解释他新上任后采取各种行动的原因。句(1)是肯尼迪对同盟国的呼吁,希望双方能真诚合作,团结一致,如果分歧对立,就会一事无成。说完他对同盟国的态度后,他马上加上for来表明原因,使句子的加细程度增加,让盟国更加清楚团结的重要性。如果不加for后面表原因的句子,听众会感觉美国是在对别国下命令,比较强制。句(2)为肯尼迪对敌国苏联的宣言,他先说“我们不敢以怯弱来引诱他们”,以表明他对苏联的态度很坚强,不能对其怯懦。同样,这里加上for来表明原因,增加了句子的加细程度,进一步阐释防止社会主义国家扩张的必要性。for后的句子解释道,“因为只有当我们拥有足够的军备,我们才能确信双方永远不会开战”。这样不仅表达了美国人不能屈服的态度,也让听众认为美国人加强武力是合乎逻辑的,而并非以强欺弱。从分析中可见,突出for在演讲中对听众的影响,能认识到在敏感的政治演讲中,演讲者能从听众角度出发,考虑到听众心中的顾虑,同时能摆明自己国家的态度,用正确的方式把自己国家的想法传递给世人。文中没有提到任何必要性和重要性的字眼,通过句法加细程度的增加,让听者明白了要坚定的团结起来,与苏联作殊死对抗的必要性和重要性。

句(3)和(4)为肯尼迪对其他国家冷战中不同态度的评论,发表其态度宣言,而如何表态则需要技巧。句(3)中,肯尼迪总统首先肯定自己对其他国家态度的尊重,附上but表转折后,句子的加细程度就提高了。他补充了自己对他国的期待。在句中没有提到平等,通过句子增加加细程度,一方面给人以自由平等的感觉,另一方面表示他在关心他国。在谈论冷战中对各国的态度时,必定会有和他国相左的看法,此时用转折在肯定别人的同时,也发表自己的观点。句(4)中,肯尼迪先表明自己对他国的帮助后,接着增加句子的加细程度,强调不要被敌对势力所迫害,间接告诉邻国,不要成为敌国的牺牲品。在表明态度时,肯尼迪大量使用转折关系词,这样使听众能感觉到演讲者总是考虑周全,让听众心里不能完全放松警惕。如果缺少这些关系词,就会使语篇的连贯性受到影响。

重复是指通过重复同一单词、词组或语句使人加深印象,重复部分往往含有强烈的情感或优美的节奏。演讲中为加强印象、突出主题及展现情感等,经常对重要词语进行重复。这样的重复可以增加语篇的加细程度,重复一次,加细程度就前进一步,从而起到加强语势,突出重点,增强语言节奏感的作用。例如:

在句子to convert our good words into good deeds...中good的重复使用,自有其妙处。肯尼迪借此增加加细程度,从而突出重点,向广大听众表明美国政府是友善的,它奉行的政策都是出于善意的,都是为了“民主”、“自由”和“世界和平”。在free men and free governments中,free这个词的重复使用又是他标榜自由的范例。肯尼迪口口声声宣扬自由,似乎美国政府成了自由的化身。这不能不说他具有十分高超的语言本领。如在第二段中有这么一句For man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life.

这里all forms的重复使用更加突出其深刻的含义,显示出肯尼迪对人类认识的程度。在他看来,人类在科学技术领域里所取得的成就能不断地改善自己的生活,战胜贫穷,同时科学的发展也会导致人类毁灭。重复使用all forms of poverty and all forms of human life这样的句型,不仅能形成对称,使整个句子具有强烈的节奏感,而且能深化主题,听起来真切、生动,回味无穷。

其次,再看演说的第六段到第十一段,开头都使用了同样的句型:to those old allies...,to those new states...,to those peoples...,to our sister republics...,to that world assembly...和 to those nations...。在第十五至第十八段中重复使用了let both sides...这个句型。这种重复现象颇具有语言魅力,观众或读者丝毫感觉不到冗词赘句,相反让人感到前后呼应,既段落分明、结构井然、层层深入,同时,说话的语气也得到了加强,使整篇演说洋洋洒洒,非常生动,富有感情色彩。无疑,这种巧妙的布局通过增加新信息的加细程度,更加全面深刻地体现出了层次,表达了主旨,同时也增强了语篇的连贯性。

综上所述,作者通过使用复合句和重复的强调手段,增加了句法加细程度,从而突显重要信息,实现语篇意义的连贯。除了以上提到的增加句法加细程度的方法外,本文还用了省略句、圆周句、祈使句等。这些句法结构的加细程度同样也很高,也可以突出文章或句子中所要表达的重要内容,从而有利于读者对语篇的理解。

四、结语

加细程度是表示语篇内容一个很好的手段,但传统的语篇分析却常常忽略了对语篇进行加细程度分析。传统的功能语言学过分强调衔接对连贯的作用,认为衔接是连贯的必要条件。但我们知道衔接只是语言系统中实现语篇存在的要素之一,要构成语篇连贯还有许多其他因素。从认知语言学角度来看,语篇的意义则源自语篇接受者的认知方式在语境的调节下与语篇本身之间的互动,也就是说,心智连贯决定语篇衔接。由于不同语篇有不同的突出特点,要想从各个角度对语篇进行分析是不太可能的。有的语篇在这一个方面表现得较突出,有的语篇则在另一个方面更吸引人,因此,不同的读者对同一语篇可能有不同的理解。为了更好地理解语篇,我们可以从语境的加细程度入手,在语音、词汇、句法、语篇结构等各方面加以考虑,对语篇进行分析,这样就能更好地把握作者想要表达的主旨,进而更好地理解整个语篇。笔者从词语语境和句法语境两方面的加细程度对所选语料进行了分析,以此来探讨语境加细程度对语篇理解的促进作用。

[1]de Beaugrande, R. & W. Dressler. Introduction to Text Linguistics[M]. London: Longman, 1981.

[2]Evans, b.& c.Evans. A Dictionary of Contemporary American Usage[Z]. New York: Random House, 1957.

[3]Halliday, M. a.K. & R. Hasan. Cohesion in English[M]. London: Longman, 1976.

[4]Langacker, R. W. Foundations of Cognitive Grammar (vol.I): Theoretical Prerequisites[M].北京:北京大学出版社,2004.

[5]陈建生,邓蓓. 基于加细程度理论的语篇教学——以Writing for Myself为例[J]. 天津外国语学院学报,2010,(4):74-80.

[6]陈建生.认知词汇学概论[M].上海:复旦大学出版社,2008.

[7]陈建生.英语词汇教学“石化”消解研究——基于兰盖可语法理论的分析[M].上海:复旦大学出版社,2010.

[8]李艳芳.论语篇互动性对英语语篇连贯的阐释[J].天津外国语学院学报,2007,(1):39-44.

[9]任泽湘.约翰·肯尼迪就职演说辞格探析[J]. 郧阳师范高等专科学校学报,2006,(3):107-109.

[10]王寅.认知语法概论[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[11]王寅.认知语言学与语篇连贯研究[J].外语研究,2006,(6): 6-12.

[12]张汉熙,王立礼.高级英语(修订本第二册)[M].北京:外语教学与研究出版社,1995.

[13]张鑫友.高级英语(修订本第二册)学习指南[M].武汉:长江出版社,2007.

[14]赵晓霞.词的加细程度在实现语篇连贯中的运用——以Big Bucks the Easy Way为例[J].绵阳师范学院学报,2009,(10): 72-75.

[15]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001.