口译笔记特征与汉英口译质量的相关研究

2013-11-01吴晓龙

吴晓龙

(天津科技大学外国语学院,天津 300222)

一、引言

口译是以一种语言即时传达另一种语言口头陈述的内容。译者记录的源语信息是否全面直接影响口译产出的质量。口译主要依赖短时记忆。“一个人的短时记忆最多只能容纳下一组由六个意义毫不相干的单词组成的词群,或一组无意义的七位数的数字。”(梅德明,2003:24)“复杂的、合成性质的冗长复句的语法结构信息有时会超出人脑的短时记忆句法负荷,使人脑语言中枢很难综合处理听辨词汇信息。”(桂诗春,1998:96)大脑短时记忆容量的有限性造成记忆的源语信息不全面。因此,口译成功与否在很大程度上取决于笔记是否全面。笔记是口译过程中弥补短时记忆不足的必要手段,是影响口译产出质量的重要因素,同时也是口译训练中不可或缺的一项基本技能。

鉴于笔记在口译中的作用,对口译笔记的研究就成为口译研究的重要组成部分。实证研究使用科学的研究方法搜集、分析数据,通过量化研究确保准确的定性结论,在口译研究中发挥着重要的作用(唐芳,2010)。纵观国外有关口译笔记特征的实证研究,丹麦学者Dam等人(2005)详尽考察了译员笔记的数量、形式以及语言对口译产出质量的影响。她们发现笔记多更有效,采用缩写、符号比采用完整词更有效,使用源语比用目的语更有效。受此研究的启发,戴炜栋和徐海铭(2007)最早针对口译的笔记特征进行了实证研究。他们对比分析了12名研究对象(6名职业受训译员和6名高校英语专业四年级学生)汉英交替传译过程中的笔记特征,发现职业译员比受试学生的笔记少,使用的单字、缩略语和符号也比受试学生多,但词组用得少,目的语比受试学生多,源语却用得少。刘建军(2010)通过分析高、低分两组英语专业本科学生的汉英交传笔记特征与口译成绩的关系,发现两组学生的笔记数量与成绩无显著相关性;高分组学生更多使用符号和明确结束的标记,这两种笔记形式与成绩呈显著正相关;两组学生都大量使用源语记笔记,笔记语言与成绩无显著相关性。王文宇、周丹丹和王凌(2010)通过分析12名英语专业本科学生英汉、汉英两次口译任务的笔记特征与口译成绩的关系,发现学生两次笔记有多有少,与成绩无显著相关性;学生较多使用缩写,较少使用符号,符号、缩写数量与成绩无显著相关性;两次笔记均主要使用源语,笔记语言与成绩无显著相关性。为确保实验的效度和信度,真实有效地研究口译笔记特征对口译质量的影响,本研究借鉴上述相关实证研究,跟踪调查了40名英语专业四年级学生两次汉英口译任务的笔记,探讨两次口译笔记在数量、形式和语言等方面有何具体特征,笔记特征与口译成绩是否相关。

二、研究方法

研究对象为天津某高校英语专业四年级的40名学生,其中男生10人,女生30人。他们经过一学期的英语口译学习,并在学期前两周接受过口译笔记的专门训练。本研究主要选用场合正式、语速中等、难度适中的讲话。第一次汉英口译任务的材料为一段有关亚洲经济的讲话,全文188个字;第二次为一段有关中英关系的介绍,全文217个字。两次口译任务分别在第5和第18周进行。为了确保本实验的客观性,严格控制口译时间,本实验参照全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI)英语三级口译考试的口译实务测试形式,根据段落长短不同分别有1~2分钟的停顿时间。

实验结束后,要求学生写下记笔记的感受,并现场收集学生的笔记手稿。口译评估指标量化为忠实占50%(准确、完整),表达占30%(流畅、明确),语言占20%(语法、选词)(杨承淑,2000)。为了保证评分的信度,请两名口译教师根据这一量化标准对学生的口译质量进行评定。两次任务评分的相关系数分别为0.83和0.87,说明信度较高,取两次的平均分作为学生的口译成绩。本研究借鉴了戴炜栋和徐海铭(2007)的方法,从笔记数量、形式(中英文完整词汇、单个汉字、英文缩写词、符号及Link标记)、语言三方面考查学生的笔记特征。将所有学生的口译成绩、笔记特征及数量输入计算机,用SPSS进行统计分析,比较两次口译任务笔记特征的差异,探讨各项笔记特征与口译成绩的相关度。

三、结果与讨论

1 笔记数量

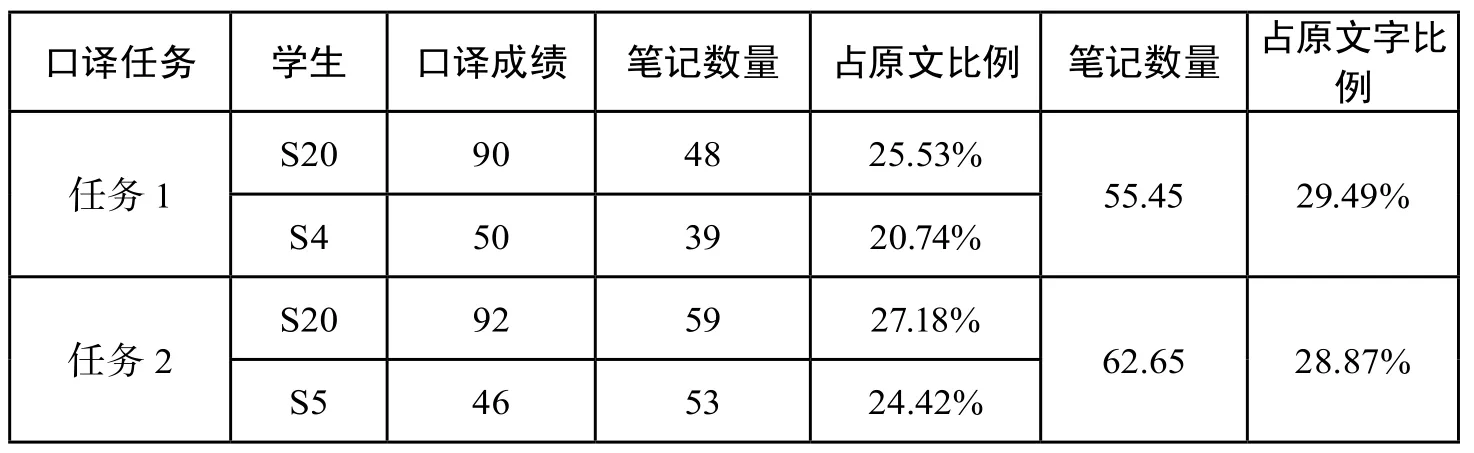

表1 两次口译任务的笔记数量

表1显示,学生两次笔记数量分别占原文字数的29.49% 和28.87%,配对样本T检验表明无显著差异(t=1.764,p=0.094)。这一结果与戴炜栋和徐海铭(2007)及王文宇等人(2010)的研究结果比较接近(学生笔记数量分别占原文的30%和31%)。

研究者将学生的两次笔记数量与口译成绩作了Pearson相关分析,结果表明,两次笔记数量与成绩均无显著相关性(任务1: r = 0.279,p = 0.233;任务2:r =0.252, p =0.284)。这一结果与Dam等人(2005)笔记多口译效率高的结论不一致,但与戴炜栋和徐海铭(2007)、刘建军(2010)及王文宇等人(2010)的发现是一致的,即笔记数量与成绩无显著相关性。

研究者进一步比较了成绩最好与最差学生两次口译任务的笔记数量(见表2)。根据表2,成绩最好与最差学生的两次笔记数量均低于平均数。笔记数量少,口译成绩或高或低,这似乎再次说明口译效率高低并非取决于笔记数量。研究者仔细阅读了学生记笔记的感受。两次成绩均最高的学生S20认为:“笔记记得越少越好,这样就能投入更多精力去理解原文。” 好的译员大多在保证有足够提示的前提下笔记似乎记得越少越好(鲍刚,2005)。而学生S5认为:“听原文的时候以为有些信息用脑子记住了,所以没记太多笔记,但后来翻译时发现忘了许多。”学生在平时口译练习中应该避免由于笔记数量未达标而影响口译产出的质量。由此可见,笔记数量多少的成因不同,对口译成绩的影响也不同。

表2 口译成绩最好与最差学生两次口译任务的笔记数量

2 笔记形式

本研究参考了戴炜栋和徐海铭(2007)的划分标准,即从完整中文词、完整英文词、单个汉字、英文缩写、符号和Link标记六个方面分析了学生两次笔记的形式。完整中文词指符合汉语语法规定的词组,如“繁荣”、“稳定”等;完整英文词指完整的英文单词,如world,future等;单个汉字指中文词组的缩写形式,如“稳”(稳定)、“倡”(提倡)等;英文缩写包括缩略语及简写词,如eco(经济)、cul(文化)、dev(发展)等;符号指代表源语信息的标记,如 “→”(贡献),“@”(有关),“↑↓”(双向交流)等;Link标记用来连接零散的笔记,明确上下文的逻辑关系,如des(尽管),“∴”(因此),“‖”(但是)等。

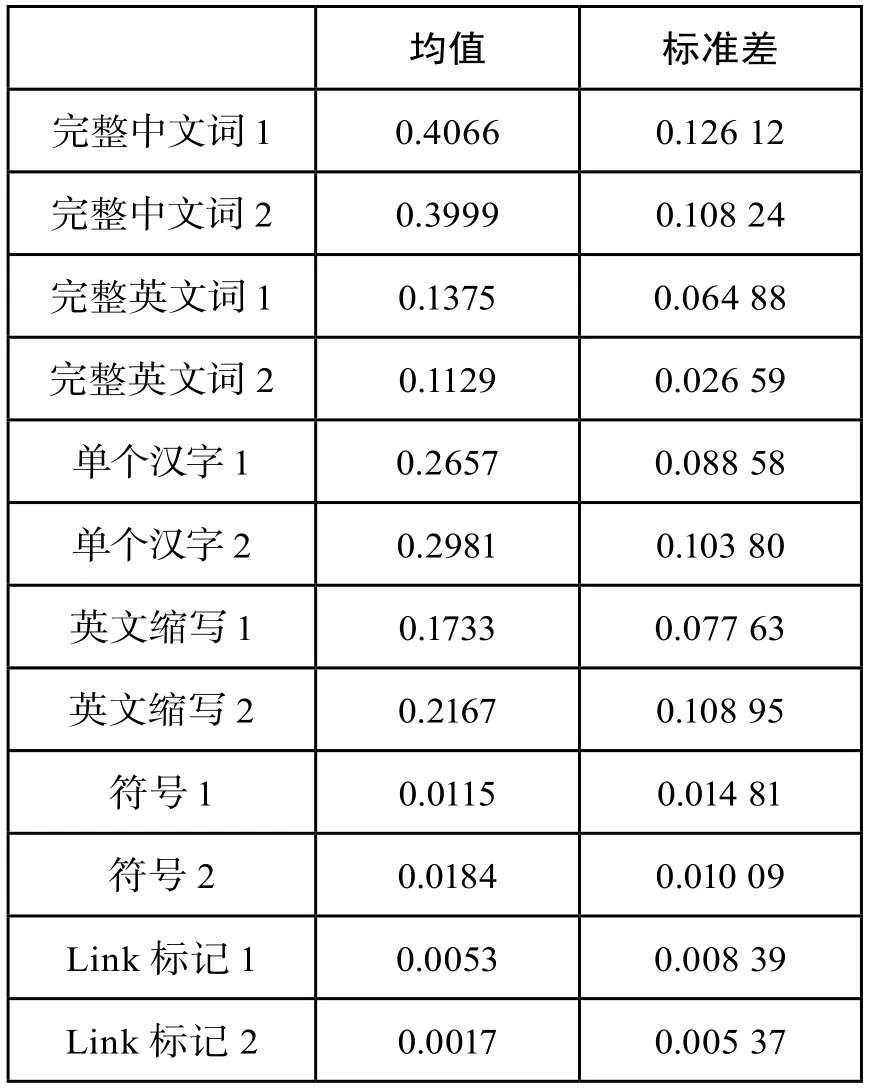

表3显示,两次笔记学生使用的完整中文词均多于单个汉字(任务1: 40.66%>26.57%;任务2:39.99%>29.81%)。这一结果与刘建军(2010)的发现是一致的(两组学生完整中文词与单个汉字之比分别为33.63:27.26和33.26:27.35),但与戴炜栋和徐海铭(2007)的发现不一致(非职业组完整中文词与单个汉字之比为166:284)。大多数学生表示听到什么记什么,努力把听到的信息完整地记下来,认为使用完整中文词便于口译时更有效地回忆起源语信息,这正表明他们缺乏职业培训经验。笔记应该在分析的基础上完成,是听辨理解后的意义载体(刘和平,2001)。根据Gile(1995)提出的认知负荷模型,如果译者在记笔记上消耗过多注意力,他在听辨源语信息和进行逻辑分析时分配的注意力就会不足。学生两次笔记中的完整英文词均少于英文缩写(任务1:13.75% <17.33%;任务2:11.29% <21.67%)。戴炜栋和徐海铭(2007)的研究中非职业组学生笔记中只使用了英文缩写。刘建军(2010)发现两组学生笔记中的完整英文词均多于英文缩写,但两种笔记形式所占比例都较小(完整英文词与英文缩写之比分别为1.71:0.87和1.42:0.55)。王文宇等人 (2010)的研究中只是统计了完整文字与缩写的数量,未区分中文和英文,因此不清楚各种笔记形式的使用比例。本研究中学生笔记中使用的完整英文词少,可能与完整英文词较长,不易完整记录下来有关。大多数学生认为,用缩写记笔记更方便省力、更快。而任务1中成绩最低的学生S4提出:“听原文的时候反应不出英文来,所以很少用完整英文词和缩写。”这大概是学生笔记中很少用完整英文词和缩写的普遍原因。此外,符号和Link标记在两次笔记总量中所占的比例相对较小,分别为1.15%,1.84% 和0.53%,0.17%。学生普遍认为,符号的使用能加快笔记速度,但对符号运用得不熟练是学生较少使用符号的主要原因。这一结果与戴炜栋和徐海铭(2007)、刘建军(2010)、王文宇等人(2010)的发现是一致的,即学生在记笔记时很少使用符号。而戴炜栋和徐海铭(2007)的研究中职业组在记笔记时使用大量的符号和Link标记,且口译效率高。符号本身形象,便于理解,还能简化笔记,明确逻辑关系,进而提高目的语的产出质量(刘建军,2010)。这表明“职业组善于使用简明扼要的笔记,并根据简明的笔记提取全面的信息”(戴炜栋、徐海铭,2007:142)。

表3 两次口译任务笔记形式

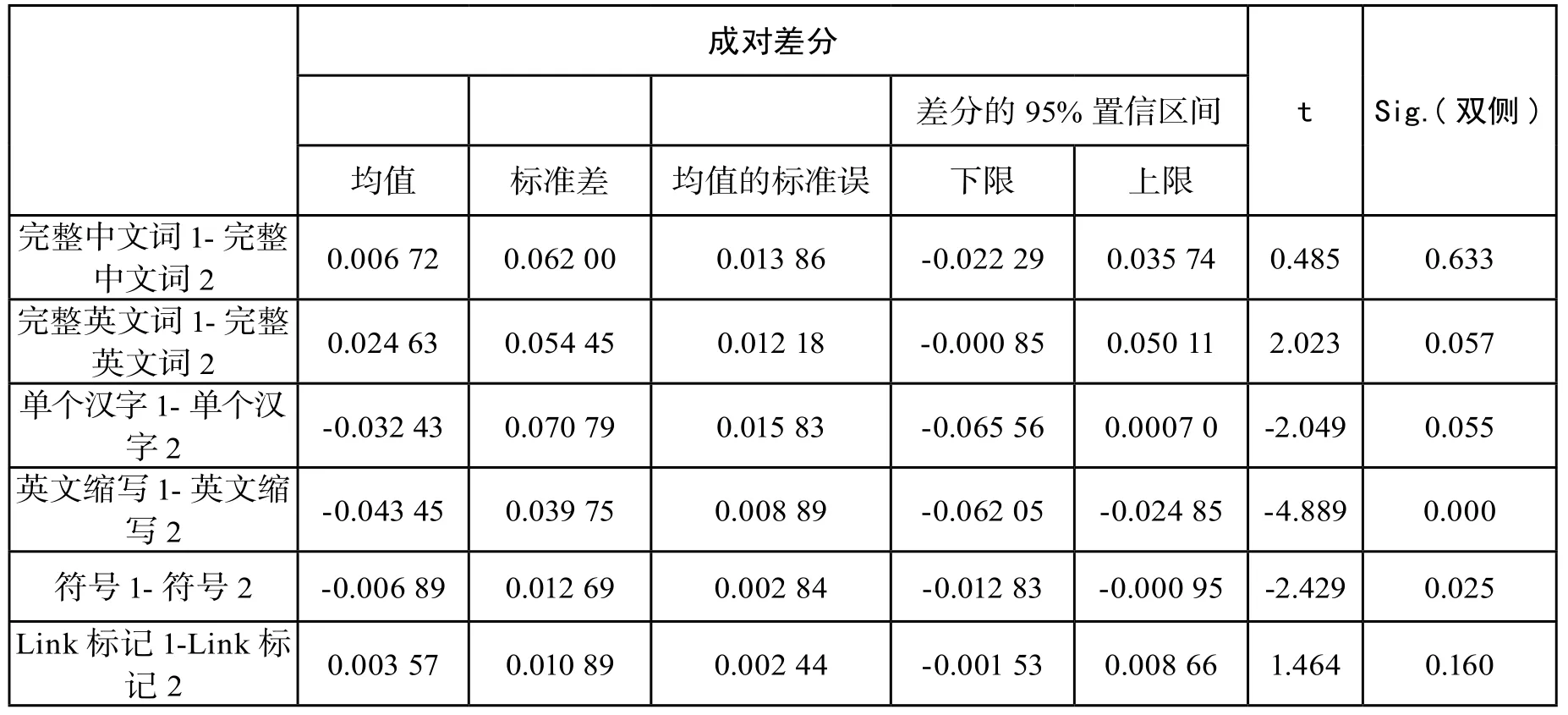

表4 两次口译任务笔记形式配对样本t检验

表5 各种笔记形式数量与口译成绩的关系

根据表4,两次口译任务学生在英文缩写(p=0.000)、符号(p=0.025)的使用上存在显著差异,其他笔记形式的使用差异不大,均未达到统计意义上的显著性。学生在第二次口译任务中更多地使用了英文缩写和符号,这说明经过一学期的训练他们在笔记策略的运用上更合理,也更熟练。

表5显示, 两次任务中完整中文词和Link标记的使用与成绩均无显著相关性,完整英文词(任务1:r=0.723,p<0.05;任务2:r=0.617,p<0.05)、英文缩写(任务1:r=0 .790,p<0.05;任务2:r=0.777,p<0.05)的使用均与成绩呈显著正相关。这表明学生在听辨源语信息的过程中如果能联想到相应的译入语,用译入语完整词汇或缩写记笔记,更能保证高质量的口译产出。虽然表5的分析表明符号的使用也与成绩呈正相关,鉴于符号在两次笔记中使用比例均较低(分别为1.15%和1.84%),可以推断事实上符号的使用与成绩的相关程度并不显著。此外,两次任务中单个汉字的使用均与成绩呈显著负相关(任务1:r=-0. 577**,p<0.05;任务2:r=-0.669**,p<0.05)。这说明学生笔记中单个汉字使用得越多成绩越低。正如许多同学提到的“单个汉字的确方便,但翻译时无法确定有些字的具体含义”。“由于汉语的某一词汇通常可以作多种联想,因此,连学生自己有时也难以确定具体内容”(徐海铭、柴明颎,2008:125),造成笔记无效,直接影响口译产出的质量。

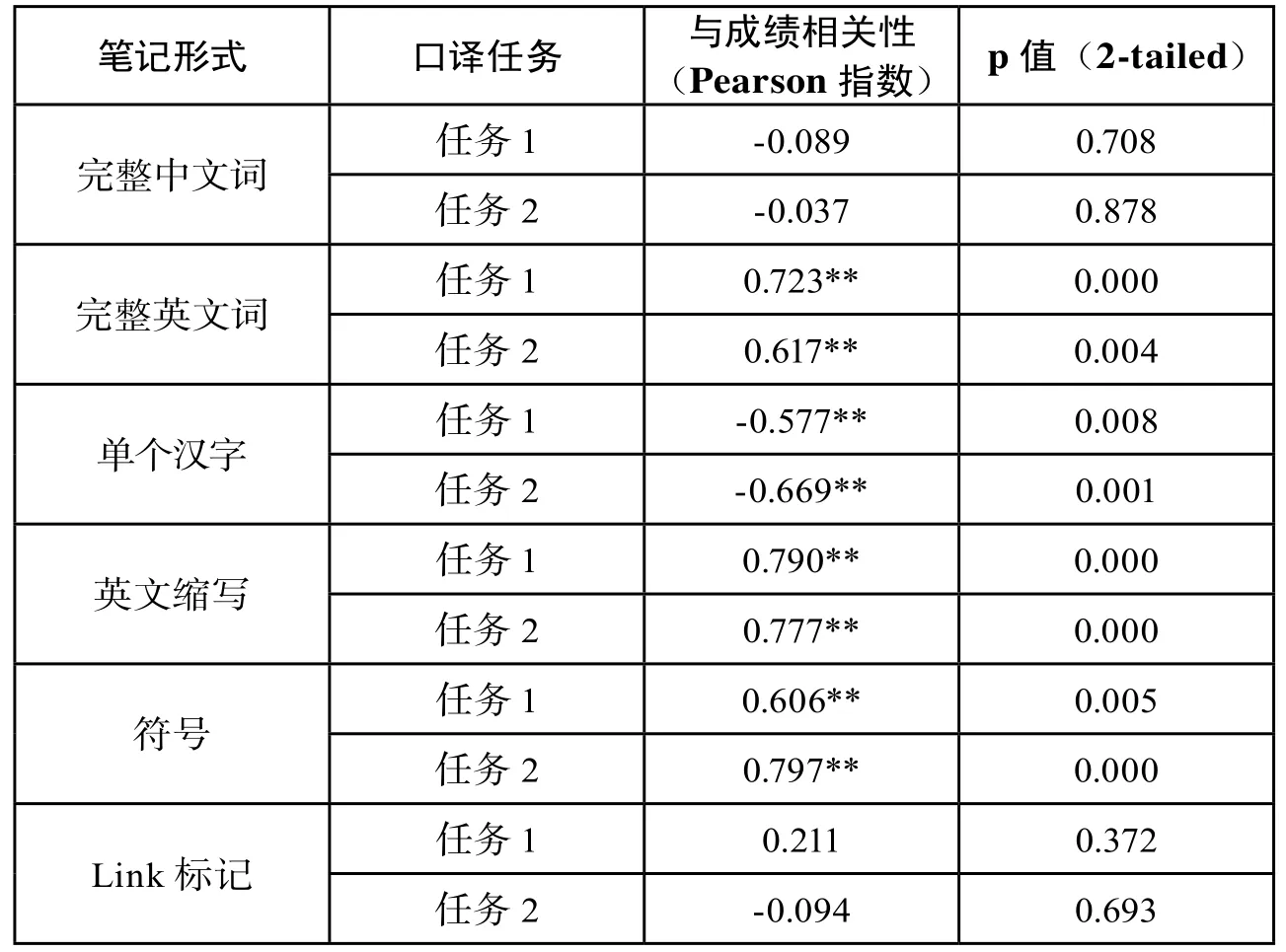

3 笔记语言

本研究对学生两次笔记使用的源语和目的语数量进行统计,并与其口译成绩作了Pearson相关分析,结果如表6所示。根据表6,两次任务学生源语笔记量分别占67.05%和67.40%,目的语笔记量分别占31.09%和32.96%。学生主要使用源语记笔记是因为母语易于驾驭,汉语储存的信息量大,笔记所占空间小,且更能明晰命题间的逻辑关系(戴炜栋、徐海铭,2007),而学生语言水平和逻辑处理能力有限,注意力分配不合理,无法脱离源语语言外壳也是重要原因。两次笔记语言使用数量配对样本t检验的结果表明,学生在源语的使用上无显著差异(p=0.668>0.05),但在目的语的使用上差异显著(p=0.032<0.05)。源语的使用与成绩均无显著相关性,这一发现与戴炜栋和徐海铭(2007)、刘建军(2010)、王文宇等人(2010)的研究结果一致。而目的语的使用均与成绩呈显著正相关(任务1:r =0.820**,p<0.05; 任务2:r=0.851**,p<0.05),这一发现显然有悖于以上研究者的研究结果,但却说明目的语的使用能够帮助学生脱离源语的语言外壳,便于口译表达,保证了口译产出的质量。

表6 两次口译任务笔记语言与口译成绩的关系

对于笔记中语言的选择,国内外学术界意见不一。Gile(1995),Ilg 和 Lambert(1996),Andres(2002)等赞成以源语为主,而钟述孔(1994)、方凡泉(1996)、刘和平(2001)等认为最好选择目的语。本研究中学生目的语的使用均与成绩呈显著正相关,在第二次任务中使用目的语增多,口译质量更好。这恰恰验证了使用目的语记笔记口译效率高的观点。从学生的书面反馈不难发现,他们已逐渐养成尽量多用目的语记笔记的习惯。两次口译任务所选用的材料不涉及任何专业术语,都是学生比较熟悉的题材,这大概是学生方便使用目的语记笔记的又一原因。

与现有笔记实证研究中只通过一次口译任务对受试笔记特征进行分析不同,本研究跟踪调查了40名英语专业四年级学生两次汉英口译任务的笔记特征,探讨了笔记特征与口译质量的相关度。在笔记数量方面,两次任务无显著差异,与口译成绩无显著相关性。在笔记形式方面,完整中文词均多于单个汉字,英文缩写均多于完整英文词,均很少使用符号和Link标记,第二次口译任务中英文缩写使用更多。两次任务中完整英文词和英文缩写的使用均与成绩呈显著正相关,单个汉字的使用均与成绩呈显著负相关,其他笔记形式与成绩均无显著相关性。在笔记语言方面,两次任务在源语的使用上无显著差异,与成绩均无显著相关性;在目的语的使用上存在显著差异,与成绩均呈显著正相关。

根据这一研究结果,鉴于短时记忆的特点,建议教师在口译训练中要求学生遵循杨承淑(2010)提到的缩减原则,用简洁的方式记笔记,减轻工作记忆的压力,把精力更多地分配给听辨源语信息和进行逻辑分析,保证高质量的信息存储率和提取率,进而提高口译质量。使用符号和缩略词能够有效节省记笔记的时间,提高记笔记效率(Jones,1998)。除了缩略语外,学生可选用或创造一些自用的简明速记符号,熟练掌握后使用(徐亚男、李建英,1998)。“口译笔记当然不是杂乱无章地随便记几笔,相反,应使其笔记逻辑性强且清楚易读。”(许均、袁筱一,1998:53)“笔记中用各种符号标记的信息点必须重新以正确的逻辑串联起来,才能还原源语的意义。”(黄晓佳,2010:54)因此,建议教师在口译笔记教学中强调学生使用缩写形式(尤其是单个汉字)时要明晰表述内容的逻辑关系,避免由于无法判断缩写的确切语义造成笔记无效,直接影响口译产出。教师应鼓励并训练学生在口译练习中多用目的语记笔记,指导学生进行自主训练,渐渐养成记笔记时完成语言转换的习惯,这样更便于口译产出。学生应在口译实践中逐步建立一套适用于自己的笔记系统,从而最大限度地发挥口译笔记的辅助功能。

四、结语

需要指出的是,不同话题、信息密度高且语篇形式不熟悉的材料,教师的评分标准,更多的来自不同地域、不同学校、不同阶段、不同群体的样本以及时间间隔更长的跟踪调查都会对研究结果产生影响。因此,本文所得出的结果还有待今后更多的实验进一步验证。笔者相信更多的实证研究将有助于更全面地发现学生的笔记特征,进而探讨较为系统、科学的笔记训练模式,有效地指导口译教学中的笔记训练。

[1]Andres, D. Consecutive Interpreting and Notation[M]. Frankfurt: Peter Lang,2002.

[2]Dam, H., J. Engberg & a.Schjoldager. Modeling Semantic Networks on Source and Target Texts in Consecutive Interpreting: A Contribution to the Study of Interpreters’ Notes[A]. In H. Dam, J. Engberg & H. Gerzymisch-Arbogast(eds.) Knowledge System and Translation[C]. Berlin: Mouton de Gruyter,2005.227-254.

[3]Gile, D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company,1995.

[4]Ilg, G. & S. Lambert. Teaching Consecutive Interpreting[J]. Interpreting, 1996, (1): 69-99.

[5]Jones, R. Conference Interpreting Explained[M]. Manchester: St. Jerome Publishing, 1998.

[6]鲍刚.口译理论概述[M].北京:中国对外翻译出版公司,2005.

[7]戴炜栋,徐海铭.汉英交替传译过程中译员笔记特征实证研究——以职业受训译员和非职业译员为例[J].外语教学与研究,2007,(3):136-144.

[8]方凡泉.即席口译的笔记技巧[J].中国翻译,1996,(5):15-17.

[9]桂诗春.心理语言学[M].上海:上海教育出版社,1998.

[10]黄晓佳.汉英交替传译的逻辑关系[J].天津外国语学院学报,2010,(3):49-54.

[11]刘和平.口译技巧——思维科学与口译推理教学法[M].北京:中国对外翻译出版公司,2001.

[12]刘建军.英语专业学生汉英交传笔记特征及其口译成绩的关系——一项基于学生交传笔记的实证研究[J].外语界 ,2010,(2):47-53.

[13]梅德明.中级口译教程[M].上海:上海外语教育出版社,2003.

[14]唐芳.口译实证研究在中国——一项基于口译实验性研究论文的文献计量研究[J].外语界,2010,(2):39-46.

[15]王文宇,周丹丹,王凌.口译笔记特征与口译产出质量实证研究[J].外语界,2010,(4):9-18.

[16]徐海铭,柴明颎.汉英交替传译过程中译员笔记困难及其原因的实证研究——以国际会议职业受训译员和非职业译员为例[J].外语学刊,2008,(1):122-127.

[17]许均,袁筱一.当代法国翻译理论[M].南京:南京大学出版社,1998.

[18]徐亚男,李建英.外事翻译:口译和笔译技巧[M].北京:世界知识出版社,1998.

[19]杨承淑.口译的信息处理过程研究[M].天津:南开大学出版社,2010.

[20]杨承淑.口译教学研究——理论与实践[M].台湾:辅仁大学出版社,2000.

[21]钟述孔.实用口译手册[M].北京:中国对外翻译出版公司,1994.