国际地质新动态

2013-08-29

http://geology.com

徐慧,编译.朱建东,校.

东非大裂谷是如何形成的?

东非大裂谷系统(EARS)是世界一大地质奇迹。地球的构造应力此刻正沿着裂谷带释放,“试图”将东非板块从非洲大陆分离出去。通俗地讲,这种裂谷可以理解为地球表面随时间而逐渐变宽的裂隙,但从专业角度来说,裂谷实际上是一系列正断层所夹的断陷盆地。

关于裂谷形成的原因,地质学家和地球物理学家各自持有不同的观点。目前比较流行的一种观点认为,肯尼亚中部和埃塞俄比亚北部的地壳较为薄弱,地幔的地热流在这些地区形成一系列地热“凸点”。这些“凸点”在地形图中一般表现为小丘、高地等正地形。地热流对地壳的挤压应力易造成地壳的开裂和破碎,形成一系列正断层式的地堑和地垒构造。

地壳的拉伸伴随着地热流的运动而发生,往往与大型火山喷发息息相关。火山喷发物形成大面积的玄武岩流,熔岩流沿断裂带不断涌动,待其冷凝后,岩浆岩会覆盖大面积地区,犹如一层厚厚的“熔岩被”。地壳的不断拉伸会形成“地壳拉伸带”,大量的玄武岩和大陆沉积岩混杂在拉伸带中。地面的不断沉降,最终会低于海平面导致海水的灌入,如红海和亚丁湾的形成。地壳若继续拉伸,会形成海洋地壳,最终产生新的洋盆。

如前所述,东非大裂谷是一套复杂的裂谷系统,向南延伸的过程中形成了两条分支,向西的一条分支裂谷形成了东非湖,向东的分支裂谷延伸约600 km,将肯尼亚自北向南划为两半,进入坦桑尼亚后,该分支似乎逐渐消失。有研究证实,数十亿年前古大陆间的碰撞形成稳定的非洲克拉通地块,其碰撞缝合线形成了东非大裂谷的雏形。维多利亚湖地区坦桑尼亚地块由古老的变质岩基底所组成,其高硬度使得大裂谷在此分叉,形成目前所见的东、西两条分支裂谷。

长期的观测发现,东非大裂谷至今仍在不断地拉伸运动,这使得人们对于大陆板块的漂移有了更为直观的认识。就像美国的大峡谷一样,东非大裂谷已成为地质学家科学考察的首选地。

http://news.bbc.co.uk

徐慧,编译.朱建东,校.

是谁导致了大型史前动物的灭绝?

据报道,某国际科研组织日前宣称:造成塔斯玛尼亚岛大型史前动物灭绝的并非气候因素,而是人类本身!

众所周知,上一次生物集体灭绝事件发生在第四次大冰期的末期。但究竟是何种原因导致了这次灭绝事件,科学家们多年来一直争论不休。其中,大型动物的集体灭绝是争论的焦点,特别是曾生活在澳大利亚的高达三米的巨型袋鼠和袋狮的灭绝事件,更是吸引了无数考古专家的目光。

据科学家考证,43 000年之前,人类已开始从澳大利亚大陆向塔斯玛尼亚岛迁移。传统的观点普遍认为,在人类到达塔斯玛尼亚岛之前,岛上的大型动物早已灭绝。但通过先进的碳同位素测年技术,来自英国和澳大利亚的科学家们得到了动物化石形成年代的精确数据。科学家们惊奇地发现,在人类登陆塔斯玛尼亚岛之后,这些大型动物仍然存活了两千年之久,然而当时的气候并未发生突变。据此,科学家们断定,人类的狩猎行为是导致这些大型史前动物灭绝的真正原因。

来自英国艾克塞特大学的克里斯·特纳(Chris Turney)教授认为,达尔文的《物种起源》发表150年后,其中关于气候突变导致物种灭绝的观点将因此而受到严峻的考验。他同时也为人类祖先的狩猎导致大型史前动物的灭绝而感到沮丧,然而更为可悲的是,直到今天,人类似乎还一直扮演着这样的一个角色。

http://www.msnbc.msn.com

徐慧,编译.朱建东,校.

GPS 黑客程序威胁着国家安全

随着数字化生活的全面开启,GPS(全球定位系统)在人们的生活中正扮演着越来越重要的角色。小到车载GPS,大到国家安全防御体系,人们对于GPS 的依赖程度已大大增强。但来自美国科内尔大学和维吉尼亚理工学院的科学家对此不无担忧,他们发觉,人们所熟知的已有十几年发展历史的电脑黑客程序正在一步步的入侵到GPS 中。

据维吉尼亚理工学院的科学家布伦特·莱德维纳(Brent Ledvina)介绍,大众对于GPS 在国家基础性建设中的重要性可能并不知晓,而对于GPS 所存在的一些漏洞可能则更为模糊。为了证实自己的观点,布伦特将某段黑客程序植入GPS 后,该黑客程序随即利用了GPS 存在的漏洞对它进行了攻击。据布伦特介绍,目前大约有30 颗人造卫星在围绕地球旋转,GPS 的接收器能够从这些卫星接收信号,根据所接受信号所用的时间和信号源的方位,接受器最少可以用三颗卫星的信号进行三角定位测量,用以精确定点。

在黑客程序的编写者看来,对GPS 进行攻击最简易的方法就是想办法让信号系统堵塞,或者是制造出功率强于真实信号的假信号。在这种情况下,GPS 接收器往往无法正常工作。

第二种攻击方法,也更为阴险,通常被称之为“电子诈骗”。在这种情况下,被攻击的目标并不知道GPS 信号接收器所接收的是假信号,因此在GPS 信号接收器的电子屏幕上显示的是错误的时间和地理坐标。布伦特指出,这种假信号设计得非常巧妙,有时候足以乱真。当电子诈骗在实施攻击时,人们往往并不知情,因为一切都与正常情况无异,但被攻击目标的时间和空间坐标已被某些别有用心的人牢牢掌控着。一旦电子诈骗实施成功,会导致一系列灾难性的后果,飞机失事,电站损毁,银行金融系统瘫痪,警用GPS 监控系统失效等等。

为了防止这种干扰信号威胁国家安全,军用GPS 信号都使用了加密技术,从而能够区分假信号,同时GPS 信号接收器必须安装解码器才能够有效地识别加密信号。但对于民用GPS而言,由于数量过于庞大,为其信号源加密是不切实际的,同时,这也违背了GPS 发明者的初衷,因为当初GPS 的出现就是为了让任何人在任何地方都可以接收到GPS 信号。

http://www.nsf.gov

徐慧,编译.朱建东,校.

格陵兰冰层分析推测未来气候演化趋势

随着大气层中温室气体含量的激增以及全球气温上升的趋势,某科研机构针对地球100 000年来的气候变化进行了研究。结果表明,最近的一次间冰期(两个冰期之间的时期)期间,地球的平均温度比原先预计的要高,大气温度未来的变化趋势很有可能维持一定的相似性。研究人员同时表示,南极洲西部大冰原的融化对于海平面上升的影响,要大于格陵兰冰原的融化对于海平面上升的影响。

研究人员于2012年夏季登陆格陵兰地区开展科学研究,并经历了一次罕见的现代冰川融溶事件。

本次科研项目的带头人、哥本哈根大学的多斯·延森(Dorthe Dahl Jensen)教授介绍,我们于2012年7月期间在冰盖表层对平均温度进行了测量,对于测量结果,我们大为震惊。

据介绍,格陵兰地区降雨量极少,伊米亚间冰期(Eemian period)的降雨逐渐形成了地下的冰层。然而格陵兰地区目前较高的表层温度以及在未来50—100年所面临的全球增温环境,使得该地区可能经历与伊米亚间冰期相似的气候条件。(注:伊米亚间冰期开始于130 000年前,结束于115 000年前。)

格陵兰冰层经历了数千年积雪不断的压实作用而渐渐形成。科学家往往通过一系列的精确方法对冰层进行研究,包括通过稳定氢氧同位素的分析,推测古气候温度和湿度的变化趋势。科学家利用激光对稳定氢氧同位素进行分析,同时对冰层中残余的古大气气泡进行分析,从而得出古气候的变化曲线图。

http://www.heraldsun.com.au

徐慧,编译.朱建东,校.

澳大利亚巴拉拉特地区发现5.5 kg 巨型狗头金,价值$300 000

据报道,一名寻宝者近日在澳大利亚巴拉拉特地区地下60 cm 处,发现了一块绝世罕见的狗头金。

据巴拉拉特矿业联合会负责人考戴尔·肯特(Cordell Kent)介绍,这名寻宝者利用了一种特殊的装置来对地下的金属物质进行探测。当探测器经过狗头金上方时,探头顿时发出了微弱的报警声,寻宝者立即清除了地表落叶和覆土并开始挖掘。他本以为是发现了汽车电磁阀等类似的金属物体,直到金子发出的光芒让他为之一颤。他小心翼翼地清除了金子表面的浮土并继续向下挖掘,他简直不敢相信眼前的一切。

经精确测量,单凭其重量,这块狗头金就价值$282 000。同时由于其重量超过1 kg,附加值竟也到达$18 000。

据介绍,这种新型的金属探测器名为“Minelab GPX-5000”。曾有不计其数的寻宝者带着各自的探测工具从这块宝地的上方经过,但均遗憾地与这笔巨大的财富擦肩而过。因为这些传统的金属探测工具对于狗头金并没有很强的辨识能力。而这种新型的金属探测器不仅能探测地下更深的金属物质,对于狗头金也有很强的辨识能力。

毫无疑问,此次重大的发现将会点燃更多寻宝者的热情,前往巴拉拉特金矿区进行寻金活动。而目前,已有超过800 名寻宝者正聚集在这块宝地中,昼夜不停地探寻着宝藏。

http://geology.com

徐慧,编译.朱建东,校.

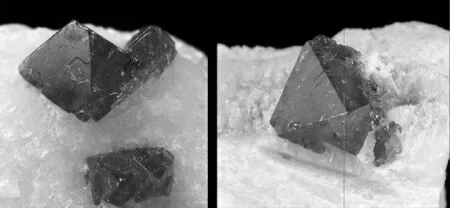

奇妙的矿物——尖晶石

尖晶石自古以来就是珍贵的宝石。由于它的美丽和稀少,因此是世界上最迷人的宝石之一,甚至很多人一直把它误认为是红宝石。尖晶石最主要的用途是作为观赏宝石,这种美丽的矿物往往呈现有粉色、红色、橙色、蓝色、紫色、褐色等色系。

尖晶石在自然界中形成于熔融的岩浆侵入到不纯的灰岩或白云岩中,经接触交代作用形成的。有些出现在富铝的基性岩浆岩中。世界上著名的尖晶石产地有缅甸、斯里兰卡、柬埔寨、泰国等国。

具有宝石品级的红色和蓝色尖晶石是非常稀有的,其稀有程度甚至不亚于同品级色系的红宝石、蓝宝石。但是与红宝石、蓝宝石相比,尖晶石目前的市场价值却低了很多。这种反常的现象说明,宝石的市场价值并不完全与它的稀有程度成正比。尖晶石较低的普及程度直接导致了其较低的市场价值,同时由于尖晶石产地受限以及产量的不稳定,也导致其在宝石交易市场难显光芒。

人类首次通过人工方式合成尖晶石矿物晶体是由一名法国化学家雅克·约瑟夫(Jacques-Joseph)于1847年完成的。进入20世纪30年代之后,人造尖晶石已逐渐成为蓝宝石、锆石、电气石、祖母绿和红宝石的仿制品和替代品。技术人员通过向人造晶体中“注入”某些物质,从而达到改变其色泽的目的。如氧化钴(蓝色)、锰(黄色)、氧化铬(绿色)、铁(粉色)。

除了作为观赏性宝石外,人造尖晶石同时也是一种优良的耐火材料,常常可用作金属工具的耐火涂层或用作耐火砖生产的添加剂。

http://www.agiweb.org

徐慧,编译.朱建东,校.

2011 —2012年度美国大学地球科学专业新生入学率及学位授予率激增

延续近十年来的良好上升势头,2011—2012年度美国大学地球科学专业新生入学率及在校生的规模均创下30年来的最高水平。

据统计,2011—2012年度美国大学地球科学专业本科生的入学率较上一年度增加了3.3%,而研究生的入学率较上一年度减少约3%。由于研究生的入学率受到本科生就业数据的影响,会做一定的调正,因此该数据最终将会显示出较为平坦的走势。此外,受近五年来研究生招生规模膨胀的影响,该走势可在一定程度上代表美国大学其他专业的研究生入学率的趋势。

2011—2012年度美国大学地球科学专业学位的授予率也延续着上升的态势。其中,学士学位共授予3 200 人;硕士学位共授予1 541 人,较上一年度增加了44%(环境科学和地质科学的硕士学位授予率几乎翻倍);博士学位授予率则保持一贯平稳的态势,共授予约650 人。

http://www.azgs.az.gov

徐慧,编译.朱建东,校.

美国亚利桑那州的斑岩型铜矿床

美国亚利桑那州几乎所有开采中的铜矿都属于斑岩型铜矿床,均与花岗质岩浆岩的侵入体有关。这种侵入体的岩石具有典型的斑状结构,即0.1~0.5 英寸的大颗粒斑晶被大量细小矿物颗粒的基质成分所包围,基质的颗粒与成分肉眼往往难以识别。目前普遍认为,岩浆侵入冷凝期后的含矿流体逐步在岩体顶部及围岩中的节理裂隙中发生矿质沉淀作用,形成斑岩型铜矿床(通常伴随钼和银的矿化)。含矿流体—地下水的混合溶液与围岩发生水—岩化学交互反应,往往会造成数立方英里的岩石发生大面积的蚀变现象。若围岩是灰岩,则围岩与岩体接触的部位会发生矽卡岩化,形成矽卡岩型铜多金属矿床。

几乎所有的岩体侵入与成矿作用均发生在地下深部。隐伏的矿床经过数百万年的风化作用,被逐步剥蚀出露地表。风化淋滤作用其实也是一种矿质二次富集的过程。黄铁矿被氧化后与水作用,形成硫酸铁溶液,硫酸铁溶液与黄铜矿发生作用后,铜质在适当的位置再次发生沉淀,形成辉铜矿。在铜矿的溶解与二次沉淀作用过程中,某种细菌的参与是一种有利的催化剂。

亚利桑那州另一种主要的铜矿类型为前寒武火山岩型铜矿床,例如该州杰罗姆地区著名的United Verde Mine 铜矿。古海底火山热泉喷发所携带的金属矿质与冰冷的海水接触时,物理化学条件发生巨大改变,大量金属矿质发生沉淀作用,在海底形成细粒结构的层状、似层状矿体。如果这种喷流作用的时间足够大,将会在海底热泉喷流口的附近形成厚大的多金属矿物泥。这种矿床往往富含铜、铅、锌、银和金等元素。现代海底裂谷中的“黑烟囱”则是此类海底喷流沉积多金属矿床的真实写照。

http://www.sfgate.com

徐慧,编译.朱建东,校.

澳大利亚的金刚石及宝石开采业

在过去的五年中,澳大利亚的金刚石及宝石开采行业明显不景气,遭遇连续的下滑。然而,随着新一轮的宝石类资源需求量、产量的增加以及价格的大幅上扬,这一颓势在2012—2013年度有望得到根本性的扭转。

澳大利亚是世界上最主要的金刚石生产国之一,珍稀的粉钻和黄钻多产于该国,然而澳大利亚产出的大部分金刚石经加工雕琢后往往被划为低品级钻石甚至工业级别钻石。业内人士预测,2012—2013年度澳大利亚的金刚石及宝石开采业将产生5.783 亿美元的工业价值,较之2007—2008年度的8.06 亿美元,每个年度同比上个年度下降的幅度高达6.4%。分析人士迈克尔·威廉姆斯(M.Williams)认为,金刚石产量的逐年下降以及需求量的低迷直接导致了近5年来澳大利亚宝石类市场的不景气,然而随着新一轮行情的到来,2012—2013年度的产值将会在上一年度的基础上增加34.3%。

澳大利亚国内所加工生产的金刚石几乎均用于出口,同时该国也进口大量的宝石级金刚石。总的来说,国内生产的金刚石90%以上用于出口,而国内对宝石级金刚石的需求90%以上则依赖于进口。2012—2013年度,在澳大利亚从事金刚石开采业的从业人数约为740 人,矿山所支付的总薪水约为0.892亿美元。澳大利亚从事金刚石开采和加工的两大矿业集团分别为力拓集团(Rio Tinto Limited)和金伯利矿业公司(Kimberley Diamond Company NL)。

http://www.esa.int

徐慧,编译.朱建东,校.

臭氧层空洞正在自行修复吗?

卫星照片显示,位于南极洲上空的臭氧层空洞目前已缩减至近十年来的最小范围。科学家长期观测的结果表明,大气层中的臭氧分子的数量正在增加并聚集,形成我们赖以生存的臭氧层。

美国航空航天局、美国国家海洋与大气研究机构及美国大气研究中心的科学家们共同研制了一种基于数字分析的计算机模型,对南极臭氧层空洞的恢复情况进行了探测和预测。

南极臭氧层空洞是地球大气层中臭氧分子流失最严重的部位,每年的春天都会周期性出现。臭氧层空洞是由于大气中的氯气分子和溴气分子破坏了臭氧分子而形成的。而这些有害气体主要是来自于化学工业废气。

臭氧层可以挡住来自太阳的90%~99%的紫外线,是地球天然的保护层。紫外线如果直接照射到人体表面上,会造成皮肤癌、遗传疾病或者导致失明,对海洋生物也会造成严重的影响。

这一新的计算机模型可以准确预测南极臭氧空洞的变化情况。主要通过卫星探测南极上空存在的溴气分子和氯气分子的数量来进行判断。模型可计算出目前注入南极上空溴气分子和氯气分子的数量并以此为依据进行推测,从而判断南极臭氧层空洞的变化情况。

计算机化学气候分析模型结果显示,臭氧层的确处于自我修复之中,科学家预计几十年后南极洲上空的臭氧层空洞将会自行消失。