不同海拔地区的老年人颈动脉粥样斑块的超声比较

2013-08-14陈晓慧曲国田程祥勇

陈晓慧,曲国田,程祥勇,兰 英,何 燕

(本文编辑:潘雪飞; 英文编辑:王建东)

彩色多普勒高频超声对血管病变的检测已成为常规检查的重要手段。为了观察不同海拔地区的老年高血压患者颈动脉粥样斑块的发生情况,我们对来高原及平原组老年高血压患者的颈动脉进行超声观察,现将研究结果报告如下。

1 资料与方法

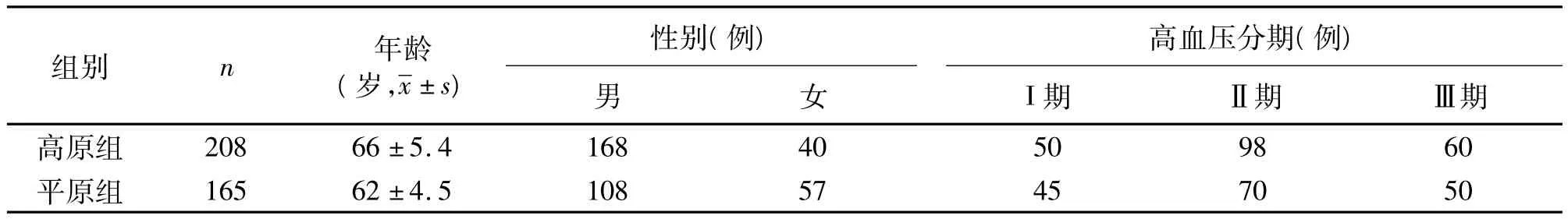

1.1 一般资料 我院收治来自全国不同地区、不同海拔地区疗养员。本研究筛选2005-2013年来我院疗养的常年生活在高原地区,平均海拔高2500米以上的高原地区老年疗养员208例,有高血压病史4~40年;随机选择平原地区高血压疗养员165例为对照组。高血压见分期有关标准[1-2]。两组在年龄、性别与高血压分期均无差异(P>0.05,表1)。

1.2 方法 使用HIVISION PREIRUS数字化彩色超声波诊断仪,频率7.5~13.0 MHz,患者仰卧位,双肩垫高,头转向检查的对侧,充分暴露检查一侧的颈部自颈总动脉开始经胸锁乳突肌外缘纵切扫查,显示双侧颈总动脉、颈动脉分叉处、颈内动脉及颈外动脉,在纵切扫查后将探头旋转90°,沿血管走行做横切扫查,测量颈总动脉内径、内膜中层厚度及粥样斑块的类型、大小范围,颈总动脉起始部和分叉部是动脉粥样硬化好发部位,因此为检查重点。颈动脉内膜-中层厚度(IMT)及斑块的界定:颈动脉IMT≥1.0 mm为内中膜增厚,局限性≥1.5 mm定义为斑块,分叉处IMT≥1.2 mm诊断为颈动脉脂纹征。

表1 两组患者的基本情况

1.3 统计学处理 采用SPSS 13.0软件,临床特征采用方差齐性检验;计数资料以百分比表示,采用χ2检验;等级资料以频数表示,采用非参数检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者颈动脉粥样斑块检出率的比较 高原组颈动脉内中膜增厚及粥样斑块检出率分别为24.0%(50/208)、72.1%(150/208)均高于平原组9.7%(16/165)及 32.1%(53/165),P <0.01,差异有统计学意义。

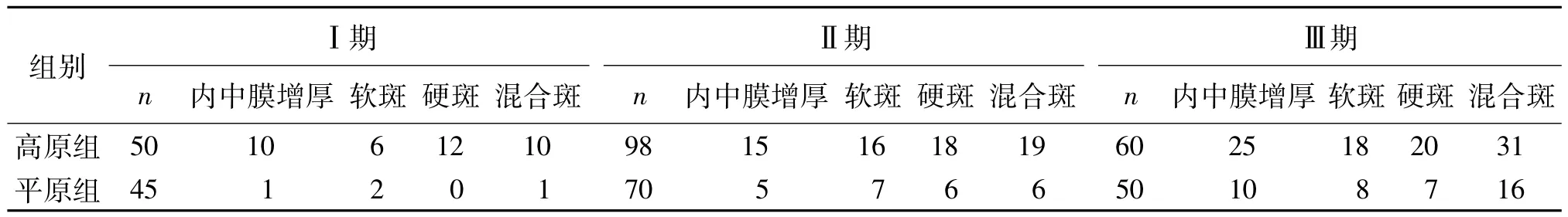

2.2 两组患者高血压分期与斑块发生率的比较见表2。

高原组Ⅰ期高血压患者内中膜增厚、软斑、硬斑及混合斑等四种斑块检出率分别为20.0%、12.0%、24.0%及20.0%;Ⅱ期四种斑块检出率分别为15.3%、16.3%、18.4%及19.4%;Ⅲ期四种斑块检出率分别为41.7%、30.0%、33.3%及51.7%;经检验,高原组I期、Ⅱ期与Ⅲ期不同斑块类型检出率无差异(P>0.05)。

平原组Ⅰ期高血压患者内中膜增厚、软斑、硬斑及混合斑等四种斑块检出率分别为2.2%、4.4%、0%、2.2%;Ⅱ期患者分别为7.1%、10.0%、8.6%及8.6%;Ⅲ期患者分别为20.0%、16.0%、14.0%及32.0%。经检验,平原组I期、Ⅱ期与Ⅲ期不同斑块类型检出率有显著差异(P<0.05)。

将高原组与平原组高血压患者病例进行非参数检验,在Ⅰ期和Ⅱ期高血压患者中,高原组不同斑块类型检出率明显均高于平原组(P <0.05);而在Ⅲ期高血压患者,高原组与平原组不同斑块检出率无差异(P>0.05)。

3 讨论

高血压作为动脉粥样硬化的重要危险因素,在动脉粥样硬化过程中起到促进作用,颈动脉IMT增厚是动脉粥样硬化的早期表现,斑块形成则反映了动脉粥样硬化的特征。高血压是内膜损伤及动脉粥样硬化启动因素之一,能加速动脉粥样硬化的进展和增加心血管事件[3]。而高原地区具有在气压低,氧分压低,气温低,太阳辐射强等高原气候特征,高原地区人的生理改变与该气候特征密切相关,高原低氧明显影响人体氧化应激系统,高原地区随海拔高度的增加,人体血氧分压降低,组织及血液活性氧生成增加,又可对脂质蛋白以及DNA造成氧化损伤[4],高原缺氧可使血管壁通透性增强,有利于血中脂质进入管壁,氧化应激水平的升高,促进粥样斑块的形成[5],所以长期居于高原环境,应是加剧高血压患者动脉粥样硬化进程的又一主要风险因素。

高血压患者颈动脉由IMT增厚到斑块的形成的演变,即反映动脉粥样硬化的程度,作为全身动脉硬化的窗口,也反映了心脑血管的变化及发展进程。本研究中发现,在高血压同分期中,高原组与平原组比较,内中膜增厚明显增多,粥样斑块更早出现,两组病例相同分期间比较差异有统计学意义。

高血压颈动脉病变的发病率具有明显的地域性,高原地区的气候条件、饮食习惯导致高血压发病率较高[6]。本研究对比两组彩色超声检查颈动脉病变情况发现,在相同工作成长经历条件下,高原组IMT增厚、粥样硬化斑检出率明显高于平原组,提示高原是高血压颈动脉病变的危险因素之一。本研究中高血压患者颈动脉大部分有不同程度的粥样硬化斑块形成,斑块形成大多位于颈总动脉分叉处,双侧均测得,其次颈内动脉和颈外动脉,高血压常继发颈部血管形态学改变,主要表现为动脉内膜增厚、粥样斑块形成[7],随着年龄的增长,颈动脉粥样硬化程度严重,表明颈动脉粥样硬化性疾病中,年龄老化也是不可忽略的因素之一[8]。由于高血压时血液流动由层流向湍流发展时血流速度减慢促使血小板聚集和血栓形成,同时动脉壁长期承受较高的压力,血管内皮细胞受损,造成血脂易在动脉壁沉积,并刺激平滑肌细胞增生,导致动脉发生粥样硬化。因此高血压可加快动脉粥样硬化的发生,加速斑块病变的程度,同时表明高血压病各组的斑块检出率随分级的增加有增高的趋势[9]。许竹梅等[10]利用超声检查与病理组织学检查比较发现,超声能准确测量IMT,而且发现IMT增厚的动脉硬化改变早于斑块的发生。超声显像提示IMT增厚则该部位容易进一步形成斑块,而斑块的形成表明动脉粥样硬化的程度加重。

表2 两组患者高血压分期与斑块类型比较(例)

高频彩超对血管的病变具有简便,无创,准确,可重复性等优点,成为可靠的判定颈动脉粥样硬化的指标,也成为研究脑血管病变的早期观察指标[11];早期发现动脉粥样硬化并给予积极治疗,可减缓或逆转其发生发展,减少高血压并发脑血管病变的几率或延缓其发生,降低病死率及致残率。

[1]中国高血压防治指南修订委员会.中国高血压防治指南[S].北京:人民卫生出版社,2005:5-6.

[2]黄震华.世界卫生组织和国际高血压联盟颁布新的高血压治疗指南[J].中国新药与临床,1999,18(3):190.

[3]刘 兰,黄 岚,朱小虎,等.原发性高血压患者颈动脉内膜中层厚度及斑块特征与冠心病的关系[J].重庆医学,2006,35(6):526-527.

[4]常 荣,周白丽.高原地区高血压患者颈动脉硬化斑块形成的相关因素分析[J].青海医学院学报,2010,31(4):242-245.

[5]吴 鹏,姜大春,尹 刚,等.高原与平原中青年冠心病患者冠脉病变与危险因素的比较[J].西南国防医药,2011,21(6):622-623.

[6]刘 正,小达瓦.高原地区高血压发病与气候饮食等因素的调查分析[J].中国当代医药,2009,16(19):131-132.

[7]穆玉明,黄季江,段建中,等.颈动脉粥样硬化与冠状动脉狭窄分级的关系[J].中国医学影像学杂志,2001,5(3):219-221.

[8]苏雯娟,梅仕屏,张怡文.老年人颈动脉硬化度与其相关因素的研究[J].中国全科医学,2007,10(15):1248-1251.

[9]唐 敏,张敏惠,顾 鹏,等.原发性高血压病与颈动脉粥样斑块关系的超声研究[J].临床超声医学杂志,2010,12(11):751-753.

[10]许竹梅,赵水平,范 平,等.超声测量颈动脉内膜中层厚度与颈动脉斑块的关系[J].中国动脉硬化杂志,2000,8(2):165.

[11]唐海江,张曙云.颈动脉超声检查动脉硬化的临床价值[J].东南国防医药,2008,10(5):331-333.