肝癌微创合并免疫、分子靶向治疗增效作用的进展

2013-06-19于志坚

于志坚

(南通大学附属医院,江苏226001)

近年来,原发性肝癌(以下简称肝癌)的诊疗获得了很大进展。主要包括肝癌高发区筛查工作的开展,外科手术切除方法的提高,各种微创(无创)消融术的推广,免疫及分子靶向治疗的临床应用,以及在此基础上多学科综合治疗和个体化治疗这一全新概念的树立和实施[1]。

1 肝癌微创治疗进展

介入诊疗学是一门融医学影像学和肿瘤诊疗学为一体的新型边缘学科。一般在B超、CT等引导下,将特殊器材如穿刺针、导丝、导管及各种消融头插入靶器官,进行导向诊断或治疗。具有微创或无创、导向、低毒、高效等特点,已得到医学界的普遍认可,在临床迅速推广。介入诊疗学根据诊疗范围分为肿瘤与非肿瘤介入两大类,根据诊疗技术分为血管性和非血管性两大类,根据肿瘤消融原理则分为化学性与物理性等。在肝癌综合治疗中,根据每位患者的具体情况及循证医学要求,将多种方法联合或序贯使用,可发挥最大增效作用[2]。

肝癌微创(无创)治疗主要包括经肝动脉化学灌注栓塞术(TACE)、经门静脉化学灌注栓塞术(PVE);以及射频消融(RFA)、微波消融(MWA)、高功率超声聚焦消融(HIFU)、冷冻治疗(Cryoablation)、无水乙醇注射治疗(PEI)等。前者属化学性治疗范畴,区域性灌注范围可达整个肝脏甚至肝外,适用于肿瘤范围过大或位置较为特殊而难以实行手术切除的患者;后者属物理性治疗范畴,宜选择肿瘤相应较小,数目亦不宜过多的肝癌患者,可高能、有效地杀灭局部病灶的肿瘤细胞。联合应用上述区域性化疗及局部物理治疗,组成二联、三联甚至以上等多种手段,疗效可超过单一疗法[2]。如TACE与RFA序贯治疗肝癌,由于有效阻断了肿瘤供血动脉,减少了射频治疗热效应的散失,可使肿瘤消融更为彻底。经上述微创或无创治疗,肿瘤细胞灭活后还存留于体内,相当于“自体瘤苗”,可促进淋巴细胞增殖,促进白介素-2、白介素-6以及肿瘤坏死因子等一系列细胞因子或树突状细胞(DC)的增加,具有明显免疫增强作用[3]。

2 免疫治疗与免疫栓塞

肿瘤发生一般是经过“正常-增生-不典型增生-原位癌-浸润癌”等阶段,我国肝癌发病大多经“病毒性肝炎-肝硬化-肝癌”途径。现已明确肝癌是全身性疾病,癌细胞转移潜能是环境、机体及癌细胞所处微环境相互作用的结果。并发现癌转移这一生物学行为是可逆的,可以双向改变的[4]。免疫学研究主要包括非特异性免疫(自然免疫)和特异性免疫两大类。近年研究发现,组织相容性复合物(MHC)在天然免疫应答的调节中发挥重要作用。且证实RIG-1细胞内受体信号通路分子(ERIS)可介导干扰素1(IFN1)及其他前炎症因子产生,抑制病毒复制。但同时发现NK样T细胞(NKT)能够激活肝星形细胞(HSCs),诱发肝硬化。在获得性免疫方面,在T淋巴细胞中发现并命名新基因Tespa1,对T细胞受体(TCR)信号传导起调控作用。且证明CD8 T细胞在肿瘤的病毒治疗中起到关键作用。干细胞的研究已开始进行随机临床试验[6]。

上世纪70年代,INF的免疫调节、抗病毒、抗增殖以及抗肿瘤作用逐渐被人们所认识。基础理论和临床随访已证实INF预防肝硬化和肝癌的有效性和安全性[4]。80年代以来,随着众多淋巴因子和抗肿瘤活性免疫细胞的发现,尤其是LAK/IL-2能使某些肿瘤部分或完全消失,从而使过继免疫再次成为肿瘤生物治疗的热点[5]。本院上世纪90年代初报告应用IFN、IL-2等经肝动脉过继免疫治疗合并TACE治疗中晚期肝癌124例,取得总有效率93.5%的良好疗效,其中(PR+CR)%达 32.3%,初步显示了经肝动脉化学与免疫治疗药物联合灌注栓塞的增效作用[7-8]。

为进一步提高局部免疫刺激药物的浓度,减少大剂量IL-2全身应用所致水钠潴留、血管渗漏综合征等严重毒副反应,我们采用经肝动脉给药、浆膜腔输注与外周静脉输注等多种途径,并以小剂量IL-2肌肉注射以维持LAK细胞活性的治疗方案。治疗A、B、C三组不同型期肝癌患者,A组2例均为肿瘤直径<3cm的I期小肝癌,给予单纯LAK/IL-2经肿瘤供血动脉与外周静脉联合输注,结果无效。而B组、C组共14例均为II~III期肝癌,结合TACE等综合治疗,有效率达64.3%[9]。充分说明不宜过高估计过继免疫治疗的作用,其应用于肝癌术后、放疗或TACE术后,有很好的增效作用。

胸腺肽(Tα1)通过促进 CD3+、CD4+、CD8+细胞增多,增强NK细胞功能,增强IL-2、IFNα、IFNγ等细胞因子亲和力表达等,促进不同的T细胞亚群成熟,从而发挥抗病毒、抗肿瘤、提高机体免疫等作用。并可抑制肿瘤细胞凋亡基因bcl-2,从而直接抑制人肝癌细胞增殖,且呈剂量-时间依赖性[3]。我们根据新生肿瘤血管丰富而不规则,缺乏肌层、弹力纤维层及神经调节,又缺乏单核巨噬细胞和淋巴系统的有效清除等特点,将Tα1与高度粘滞度的超液化碘油充分混匀,超选择插管至肝内行肝动脉造影后作免疫栓塞,诊疗肝内小结节或AFP低浓度持续阳性(简称低持阳)以及高度拟诊小肝癌的患者。术后3周行LPCT检查,可发挥早期定位诊断的作用,所发现微小肝癌直径最小仅0.3cm。经治疗已有10余例患者AFP明显下降或持续转阴[3]。

3 分子靶向治疗

肝癌的分子发病机制非常复杂。研究发现RAF/MEK/ERK信号传导通路在肝癌发生发展中起到重要作用。肝癌细胞还可分泌大量促血管生成因子,包括血管内皮生长因子(VEGF)、血小板衍生生长因子(PDGF)、胎盘生长因子(PIGF)、转化生长因子(TGF)等,促进肿瘤血管生长和肝癌细胞增殖[5]。

索拉菲尼是第一个口服双通道、多激酶抑制剂,可靶向作用于肿瘤细胞及肿瘤血管上的丝氨酸/苏氨酸激酶及受体酪氨酸激酶,同时发挥关键性的抗肿瘤血管生成和抗肿瘤细胞增殖双重作用,认为是近代肝癌诊疗学中最具革命性的新进展[5]。但在我国推广应用以来,临床反应不一,至今尚无指导肝癌个体化诊疗的分子标记,性价比亦不高。

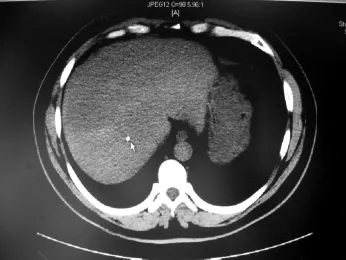

TACE是目前临床最广泛应用的肝癌介入治疗方法,多项循证医学研究证实,TACE治疗可有效缩小肿瘤,并延长肝癌患者生存期[10]。治疗有效的关键在于对远端的肿瘤血管和近端的供血动脉行有效化学性或物理性栓塞。在肝癌发生发展早期,微小肝癌起始阶段并无肿瘤血管,仅靠肝窦弥散供血。当进一步向超过1cm的小肝癌发展时,肝癌细胞分泌大量促血管生长因子,但可能尚未达到临床血清学或影像学诊断的标准,此时可否予以分子靶向治疗以阻断HCC的进展?我们在肝癌筛查中曾发现1例男性患者,2 个 月内 AFP 分 别 为 12.4μg/L,20.6μg/L,47.6μg/L,肝功能检查3次均在正常范围内。MRI示肝右叶1.4cm×1.4cm异常信号,有增大趋势。彩色多普勒示病灶内见血流信号,动脉阻力指数RI=0.64,拟诊小肝癌。行肝动脉造影,病灶内见肿瘤血管及肿瘤染色等特征性改变。术中以胸腺肽3.2mg+碘油(LP)6mL行免疫栓塞。4天后口服索拉非尼400mg Bid。1个月后复查MRI肝右叶类圆形异常信号缩小为1.3cm×1.0cm,增强后未见强化。多次彩超复查肝内均未见异常血流信号,AFP下降至20μg/L以下,疗效评价达 CR(图 1、2)[11]。

图1 术中肝动脉造影(血管像)

图2 术后CTLP,见碘油沉积

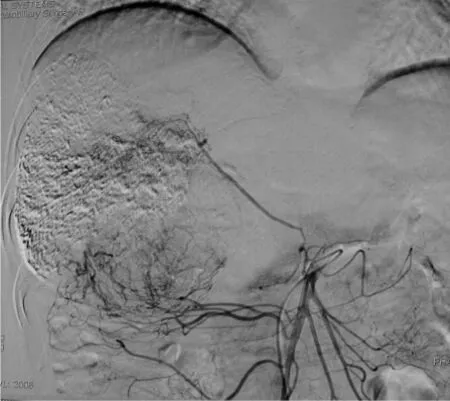

另1例女性巨块型肝癌患者,AFP达35350μg/L,CT及彩超示肝右叶14.0cm×10.7cm低回声,其内见丰富血流信号(RI=0.56)。TACE术以GEM1 400mg,L-OHP 150mg+LP 30mL作化学灌注栓塞,明胶海绵一块作近端供血动脉栓塞。术后4天口服索拉菲尼400mg Bid。1个月后复查 AFP降至 5 892μg/L,CT示肝右叶病灶缩小至10.7cm×7.8cm,其内见大量碘油沉积,未见明显血流信号(图3)。但1个月后未坚持服用索拉菲尼。2个月后复查病灶明显增大,并见大量侧枝循环形成(图4)。该病灶通过TACE治疗成功阻断巨块型肝癌的血供,造成癌灶的缺血缺氧,使肝癌细胞坏死、凋亡。同时肝癌组织及周围肝组织的缺氧可上调VEGF等促血管生长因子的表达,刺激肝癌细胞生长,分子靶向药物的应用显得特别重要[11]。

图3 TACE术后,碘油沉积

图4 2个月后复查,大量侧枝循环形成

本文认为,在切实可行的肿瘤分子标志尚未建立以前,借鉴现有的各项肿瘤血清学、影像学和病理学标准,参照卫生部新颁布的肝癌诊疗规范[12],继承祖国医学阴阳调理,扶正抗癌等原理,中西医结合,制订个体化综合治疗方案,可以使患者获益。

[1]董家鸿,吕文平.倡导MDT诊疗模式,实现HCC系统化治疗[N].中国医学论坛报,2008-08-21.

[2]于志坚.肿瘤无创/微创治疗现状与进展[J].中国交通医学杂志,2006,20(2):129-130.

[3]于志坚.我国肝癌早诊早治研究现状[J].南通大学学报(医学版),2008,28(2):79-81.

[4]汤钊猷.关于肝癌治疗的策略[J].临床肝胆病杂志,2011,27(4):337-339.

[5]叶胜龙.肝细胞癌的分子靶向治疗研究[J].内科理论与实践,2009,4(1):15-17.

[6]曹雪涛.2011年国内外免疫学重要进展[J].中国免疫学杂志,2012,28(1):3-11.

[7]杨仁杰.肝癌介入治疗的临床进展.见:秦叔逵,主编.中国临床肿瘤学进展[M].北京:人民出版社,2010:188-190.

[8]于志坚,郑毓荃,黄介飞,等.经导管动脉化学栓塞术治疗中晚期肝癌124例次分析 [J].南通医学院学报,1991,11(2):102-104.

[9]于志坚,孟宪镛,曹娜英,等.LAK/IL-2不同给药途径对肝癌治疗效果的比较研究 [J].胃肠病学和肝脏病学杂志,1994,3(2):122-125.

[10]Yu ZJ,Yu JW,Cai W,at el.Evaluation of HCPT d1,d14-double passaged intervening chemotherapy protocol for hepatocellular carcinoma[J].World J Gastroenterol,2005,11(33):5221-5225.

[11]于志坚,蔡炜,袁洪新,等.索拉菲尼对不同病理类型原发性肝癌局部区域性化疗增效作用的临床观察[J].南通大学学报(医学版),2010,23(1):28-31.

[12]中华人民共和国卫生部.原发性肝癌诊疗规范(2011年

版)[J].临床肿瘤学杂志,2011,16(11):929-946.