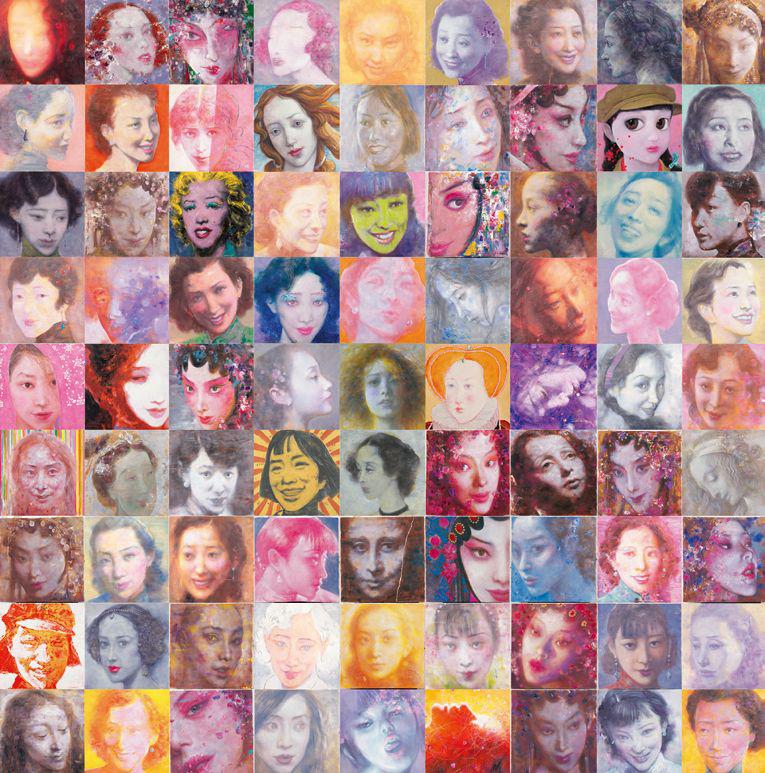

日常的涂抹

2013-06-09邢健健

邢健健

绘画何为?

在这样一个“后现代”的、“图像”的、“机械复制”的、“观念”的当代,我们对艺术、对绘画充满了各种各样的质疑与思考,也提出了一个又一个新的“革命性”的口号。可是,在这样一个时代,“绘画何为”这个问题却始终萦绕在我们心头,挥之不去。

回顾艺术史,我们不得不承认,从史的角度看,艺术作品的分量—或者说重要性—是不同的,而这种差异又并不完全与艺术水准的高低吻合,因为除了艺术的自律之外,还承载着美术史上的意义,即所谓的时代性。从这个意义上考察,我们可以给出一系列最重要的艺术家名单,如同大多数印刷成册的艺术史以及我们头脑中的艺术史所呈现的那样:乔托—达·芬奇(米开朗基罗、拉斐尔)—提香—鲁本斯—伦勃朗—德拉克洛瓦—莫奈—塞尚(凡·高、高更)—杜尚……根据书本的篇幅或各人记忆的容量,这份名单会有不同程度的扩展。比如,我们可加上委罗内塞、凡·戴克、普桑、安格尔、修拉等等。与第一份名单相比,我们通常视这些人为次要一些的画家。依此类推,还有更次要、更更次要……

不可否认,这样的艺术观、艺术史观自有其道理。可是,我们又该如何考量诸如委拉斯贵支、博鲁盖尔、维米尔、拉图尔,以至莫兰迪、阿利卡这样的艺术家?

从古至今,始终存在那么一些画家,他们视自己的绘画为自娱,是一种私人性的,甚至具有隐秘意义的活动。而他们的作品,往往并不具有宏大的野心与主题,只关涉平常宁静的生活,尤其是围绕在自己周围的生活。他们的心智也更为纯粹,视绘画为一种深度的愉悦,或低沉的表达,或思考的拐杖。

更进一步说,绘画是否可作为一种“日记”?

忘记了宏大叙事的绘画、作为日常生活的绘画,在这样的状态中,某些属于绘画自身的品质在日复一日的涂抹中渐渐彰显。

是的,“涂抹”,我们用它来取代“绘画”,欲透露的是笔或刀在承载基底上游走、摩擦、划刻的那一种微妙触感。这样的触感牵动神经,带来难以言说的愉悦或苦涩,而更多的时候是两者兼有。

在这样的“涂抹”中,“画什么”已经变得不重要,愈加凸显的是如何画、如何涂颜料或抹去颜料。其间的妙处在于手、笔、纸三位一体的细微感受。

同时,由这样的“涂抹”出发,我们对绘画的“完成性”又有了新的看法。如何才是“完成”?颜料盖满画面,是传达出了内心的意图,还是获得了一种较为充分的形式感?

任何一种简单的回答都是片面的,在“涂抹”的绘画中,“完成”与否完全由直觉做判断,由兴致代为决定,甚至,是否“完成”也并不那么重要了。

这一切皆由于在这样的绘画中,是没有明确的目的性的。或者说,目的在于涂抹的过程本身。

回到最初的发问:“艺术何为?”在这样的时代,我们愿意回答:艺术无为。因为它已进入我们的日常生活,与最平常最简单也最细腻的感性相融。再要追问“艺术何为”,就如同追问“生活何为”。

在这些画布上,引领我走进其中的,正是这般无为的日常涂抹。