管理活动中的过程研究

2012-12-09张明新王虹姚国荣

张明新,王虹,姚国荣

(1.马鞍山师范高等专科学校,安徽马鞍山 243041;2.安徽师范大学,安徽芜湖 241003)

管理活动中的过程研究

张明新1,王虹1,姚国荣2

(1.马鞍山师范高等专科学校,安徽马鞍山 243041;2.安徽师范大学,安徽芜湖 241003)

管理的有效性在于理解其内在的逻辑和过程。本文在把握中外管理研究的基础上,得出管理是基于过程的管理,并对管理过程进行了细化研究,提出了客观过程、主观过程和行动过程,分析了各种过程的内容和实质,得出了不同过程对管理的诉求是有差异的,且进一步阐明了管理的科学性和艺术性源于信息的不对称,及不同过程中的科学性和艺术性的表现。深化了对管理内涵的理解,为优化管理提供了空间。

管理;信息不对称;科学性;艺术性;需要

管理(管理活动)的历史悠久,但关于其论述的观点不多,且都大同小异。周三多(2005)认为:人类历史上,自从有了有组织的活动,就有了管理活动。管理活动的出现促使人们对来自这种活动的经验加以总结,形成了一些朴素、零散的管理思想[1]。孔茨与韦里克(HaroldKoontz,HeinzWeihrich)(1993)认为:管理是人类各种活动中最重要的活动之一。自从人们开始组成群体来实现个人无法达到的目标以来,管理工作就成为协调个体努力必不可少的因素了。由于人类社会越来越依赖集体的努力来完成任务,以及随着许多有组织的群体的壮大,管理人员的工作也就愈发重要了[2]。罗宾斯(Robbins,S. P.)(1994)认为:在某些人的监督下将人们的努力组织起来,这些监督者负责计划、组织、领导和控制,这种活动已存在了几千年[3]。罗宾斯与库尔塔(Robbins,S.P.,Coultar,M.)(1996)同样认为:Organized endeavors directed by People responsible for planning,organizing,leading,and controlling activitieshaveexistedforthousandsofyears[4]。张正河,陆娟(2007)认为:管理(Management)作为人类社会协作劳动和共同生活的产物,其实践活动和人类历史一样悠久。自从人们开始形成群体去实现个人无法达到的目标以来,管理活动就成为协调个人努力必不可少的因素了[5]。阮文彪(2007)认为:管理是人类共同劳动的产物,有着悠久的历史。人类自古以来就以共同劳动为基础,共同生活在一起,每一个人都是处在一定的人群之中,在集体中生存和发展。以共同劳动为基础的生活,客观上要求对劳动过程进行计划、组织、指挥、协调和控制,以实现合理的分工协作,有效地利用资源,以较少或同样的劳动和代价创造出更多的财富,满足人类自身物质生活和精神生活的需要。这种计划、组织、指挥、协调和控制活动,就是管理活动。可见,管理活动与生产劳动一样,都是社会财富的源泉,只不过管理是适应以共同劳动为基础的社会分工协作的需要而产生的一种特殊形态的劳动[6]。

一、管理研究回顾

管理活动自有人类出现便有之,与此同时,人们对管理的研究也就兴起。福莱持(Follett,1942)曾给管理下了一个经典的定义,她把管理描述为“通过其他人来完成工作的艺术”,这一定义把管理视作艺术,它强调了人的因素在管理中的重要性。但要想对管理有个较全面的了解,这一定义显然是不够的[7]。席酉民(1998)认为管理目前尚无统一的概念。有两种极端的看法:一种认为每一个组织都有其自己的管理特性,因此也要求其管理者有相应独特的管理技能;另一种则认为,管理就是管理[8]。罗宾斯(Robbins,S.P.,1994)认为:管理(Management)是指同别人一起,或通过别人使活动完成的更有效的过程[9]。罗宾斯和库尔塔(Robbins and Coultar, 1996)认为,“管理这一术语是指和其他人一起并且通过其他人来有效地完成工作的过程。”这一定义把管理视作过程,它既强调了人的因素,又强调了管理的双重目标;既要完成工作,又要讲究效率[10]。刘易斯等(Lewis,Goodman and Fandt,1998)人指出,“管理是指有效支配和协调资源,并努力实现组织目标的过程。”这一定义与前面的定义大同小异,所不同的只是它立足于组织资源[11]。普伦基特和阿特纳(PlunkettandAttner,1997)把管理定义为“一个或多个管理者单独或集体通过行使相关职能(计划、组织、人员配备、领导和控制)和利用各种资源(信息、原材料、货币和人员)来制定并实现目标的活动。”这一定义比前面的定义更加具体,突出了管理的职能。[12]哈罗德·孔茨(1993)认为管理就是设计并保持一种良好环境,使人在群体里高效率地完成既定目标的过程[13]。徐国华等(1998)指出,管理是“通过计划、组织、控制、激励和领导等环节来协调人力、物力和财力资源,以期更好地达成组织目标的过程”[14]。杨文士和张雁(1994)认为,管理是指“组织中的管理者通过实施计划、组织、人员配备、指导与领导、控制等职能来协调他人的活动,使他人同自己一起实现既定目标的活动过程”[15]。周三多(2005)认为管理是指组织为了达到个人无法实现的目标,通过各项职能活动,合理分配、协调相关资源的过程[16]。

二、管理过程

在比较国内外关于管理的研究时,可以发现众多学者都强调,管理是“……的过程”,如罗宾斯(Robbins,S.P.,1994)、刘易斯(Lewis,Goodman and Fandt,1998)、哈罗德·孔茨(1993)、周三多(2005)等。因此管理(管理活动)其实质是过程,是基于需要的过程。

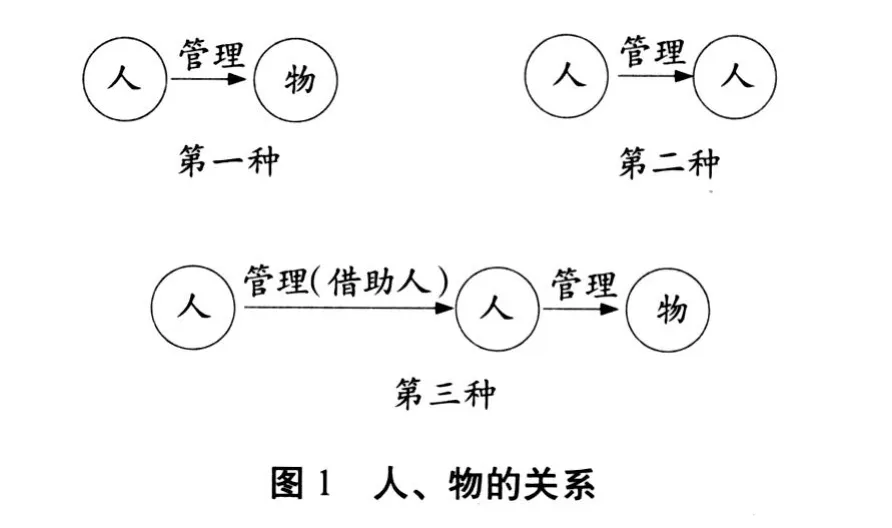

管理是对活动的管理,是为了使活动更顺畅的开展,追求的是效益,主体是人;客体是人、物、信息、财等,客体虽多但根本的是人和物,其他的都是因它们的存在而产生的,并且客体中的无意识的物、信息等是通过有意识的人来完成管理的。因此从因果关系的角度,管理涉及的根本就是人和物,也就是活动是由人和物组成的,人、物可以形成三种关系(图1)。这里的物包括一切无意识的对象,物是中心,信息、财等都是物的衍生,因物的存在而存在。第一种关系是第一产业和第二产业常见的管理,第二种关系是第三产业常见的管理,第三种关系是第一种和第二种关系的融合和展示。

管理过程就是由图1的逻辑关系造成的,从性质上这种过程可分为三种:一是由物的运动和人的自然性引起的过程,即客观过程,二是由人的主观活动引起的过程,即主观过程,三是在客观过程和主观过程基础上的行动过程。

(一)客观过程

由物的运动而产生的过程是客观的、精确的,其过程的科学性强。物的管理要遵循物的客观性,在条件满足后,物遵循着其对应的规律而发生运动,经历着时空的演变。如农业,只有的水、肥、气、热、种子等农业条件满足后,农业才能正常的生长,农业的生长过程也就展开,生长过程中的不同阶段有不同的规律(更多的是生物规律):种子下地(或小牲畜出生)时有其相应的规律、生长时有其相应的规律、成熟或衰老时有其相应的规律;工业,只有原料、机器设备、动力等条件满足后,工业才能正常生产,工业的生产也就是工业生产的过程才能就此展开,不同阶段表现的规律也不一样,如铁在分选、冶炼这两阶段的规律就不同,分选更多的物理过程(物理规律),冶炼更多的是化学过程(化学规律)。在此过程中要想改变物的发展,只能靠改变条件。只有条件变了,物的运动规律才会改变。这些过程中的规律都是客观的,管理者的管理必须吻合这些规律的发展过程。

直接进行物的管理一般都是基层管理,作为基层的管理者必须更擅长罗伯特·李·卡兹(Robert LKatz,1974)认为的管理者要具备三类技能(技术技能、人际技能、概念技能)中的技术技能,技术技能也从侧面反映了客观过程的规律性。

人既有自然的一面也有非自然的一面,作为自然的一面,有其规律性。如人的生物属性(如生长特性、体力、动作行为的极限、性别)、人的本能等,像第一产业中的动植物要满足其生长条件一样和第二产业中的工业品要满足其生产条件一样。这些本能反映出来的规律是客观的(更多的是生物规律),只有条件满足后才会运行,规律才会出现,过程才会展开。同时作为由人构成的群体也有其自然的一面,有其属性,有其规律性(更多的是系统规律),如人的活动,时间有其先后、规模有其大小、活动的各内容的逻辑关系和因果关系、人员数量、性别比例、年龄结构、人员结构、活动的动作行为等,当然活动的性质不同具体的规律也不同,但这些都是存在的客观规律,随着活动的进行,这些规律就会显现,如人员数量——活动全过程的人员增减变化即数量关系,管理必须吻合其规律。

环境的发展,客观过程中的条件(组合的变化和新条件的加入)也在发生着变化,推动规律在时间和空间两维度上发生变化,如第一产业的农业通过强化养分(肥)的使用,而导致更好的生长(生长期缩短,果实更大);第二产业的工业通过加入电力取消人或畜力,导致更好的生产。随着条件的复杂性增加,特别是在目前人类还不清楚条件之间、条件和规律之间的精确关系时,即管理者对管理对象拥有不完全信息,这时管理就只能靠管理者本人理解把握这些条件之间、条件和规律之间的关系,不同管理者对其理解把握的程度是不一样的,管理的效果也是不一样的,如随着竞争的加剧,市场条件多且复杂,对它们的度量难度增大,管理的随机性增强。发现问题、处理问题、解决问题的随机性都很强,体现了管理的艺术。值得一提的是,理解把握的程度越接近客观现实的规律,管理效果越好。这就需要亲临实际,经验越丰富,微妙程度把握的可能就越准确。同时在特定条件下,如危机、非常规问题,规律产生的条件发生剧烈变化,管理者来不及全面考虑变化了的条件就要做出决策,这时管理者对其面对的对象的理解把握是不同的,管理的效果也是不同的,体现了管理的艺术性。此时明显的特征是变化了的条件对管理者来说是不能充分认识理解的,管理者拥有条件的信息是不完全的。对不完全信息的内容(即条件)把握的就越准确、越多,管理效果越好。

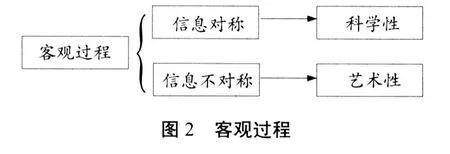

客观过程很好地体现了管理的科学性,管理必须服从这些规律;另一方面,当管理者对规律产生的条件存在信息不对称时,这时条件和规律之间的存在虽然还是客观的准确的,但由于各种原因管理者不能完全理解把握,就产生了管理的艺术性(图2)。所以在客观过程中,科学性是主要的,艺术性是次要的。

(二)主观过程

由人的主观活动而引起的过程是主观的,模糊的,以满意而不是最优为主要特征。人有自然性和非自然性,非自然性即人的主观活动、意识活动,体现的是人的心理世界,个体差异很强,可分为两部分,一部分是理性,另一部分是非理性(情感)。理性是个体对规律的认识程度,特别是到目前为止的认识了的规律;非理性是理性的反面——情感,包含二层含义,一层是到目前为止还没认识的规律(物质领域和意识领域),另一层是意识领域中的非规律、非逻辑、非理性,如人在气愤时容易产生过激的判断和行为、喜欢赞美、拥有权力和财富、不劳而获、思维定势等,但在物质领域到目前为止还没认识到这一部分的存在。

主观过程中的人的心理活动差异很大,这种心理活动是人在成长过程中与周围环境(社会、文化、生态)交流互动形成的,它的存在是隐性的,只有管理者与其交流才会知其大概情况,因为即使是他自己有时也说不清自己的心理活动。换言之,即使管理者认识了部分心理意识,这些心理意识在不同个体甚至同一个体在不同时间、不同地点上的存在也是不一样的,如沟通,有的个体表现的很强,有的个体表现的很弱甚至没有。但规律则不同,规律一旦被认识,在任何时间、任何地点、任何国家都会被人们同样的利用,没有与对象交流交互的这一环节。

这种差异大的心理意识决定了主观过程需要交流交互,在交流交互中需要起着非常重要的作用。这些需要的背后都潜藏理性和非理性的内容。

管理的主观过程是管理者的心理活动和被管理者的心理活动的交流互动过程。这种过程以其各自的需要为前提,这种需要是具体的需要,并不完全等同于Maslow(1943)提出的Maslow'shierarchyof needs中的需要,如任务完成的需要、管理员工的需要的需要(管理者)、少劳多得的需要、偷懒的需要、结识异性的需要、美的需要以及同性质需要的不同程度的需要等。同时这种需要还会随着时间的发展而产生新的需要和淘汰过时的需要。

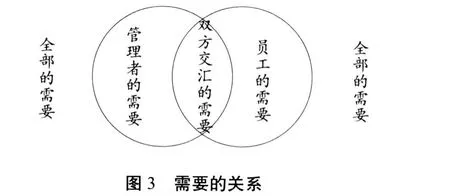

主观过程有两个重要的终端主体——管理者和管理对象(管理接受者或员工),两个终端主体通过过程连接,终端主体既可以是单体也可以是群体。处于终端的主体有着不同的需要。一般地,员工——员工的需要;管理者——管理员工的需要的需要、自身的各种需要(如尊重的需要、自我实现的需要)、完成任务的需要等,但在特定情况下同性质的需要也可以有程度上的差异。对管理者来说管理员工的需要的需要是主要的,员工的需要因人、因地、因时而不同,主要有:工作的需要、获得报酬的需要、避免惩罚的需要、惰性的需要、尊重自身人际关系的需要、宽松环境的需要、尊重的需要等,这些需要一般地可归结为三类:积极的需要(如工作的需要)、消极的需要(如自私的需要、惰性的需要)和中性的需要(如宽松环境的需要、尊重的需要);更简单一点按需要的理性程度也可把需要归结为两类:理性需要和非理性需要。管理者要尽可能地了解员工的需要,用一种或几种需要(积极的需要和中性的需要)来顺其自然地引导其他的需要(中性的需要和消极的需要),这种引导要做到情感(非理性需要)和理性(理性需要)并存,也就是要通情达理,这样双方的主观过程(关系)就会积极、融洽。

管理者和员工连接的载体是过程,过程的核心是双方交汇的需要,主要是管理员工的需要的需要和员工的需要的交汇,通常这两个需要不能完全重合(图3)。因为不同主体有先天的年龄、体质、性别、智力和后天形成的偏好、知识、经验、阅历、信息等方面的差异。

一般地,需要的变化取决于外部的变化,诸如技术的变化、观念的改变、社会的进步等。这些因素对于主观过程中的两个终端主体来说具有不可控性。因而由这些因素导致的需要的变化也是不可控的,它是目前还没有认知的需要,对应于图3的长方形除去圆形的区域。同时正是由于这个原因才从根本上导致了图3圆形区域的变化。对于图3的重合区域(双方交汇的需要)相当于主观过程中的理性部分,因为在这一区域管理者和员工对各自的需要认识完全一致,即信息对称,从管理者的角度看,管理者完全掌握员工的需要,可以用员工的需要来管理员工,此时就成为了规律。提供的管理就是员工希望的管理。不重合区域是他们各自对对方存在信息不对称,即左边不重合的月牙形区域(等于管理者的需要减去双方交汇的需要)是员工不能理解的管理者的需要的区域、右边不重合的月牙形区域(等于员工的需要减去双方交汇的需要)是管理者不能认识的员工的需要的区域。目前的管理领域更多是考虑右边月牙形区域需要的实现问题,因为他是员工的需要。如果管理者能够基于右边月牙形区域需要提供管理,就等于增加了原来管理的新内容,增加了员工的满意度。增加的部分是非理性,但当管理双方都认识到的时候,这时增加的部分就变成了主观过程的理性。

如何增加原管理的供给方式满足右边月牙形区域的需要,根本途径是改变管理者对员工的信息不对称,增加管理者的信息拥有量,方法是增加双方交流互动。交流互动之后就能使管理者拥有对员工的更多信息,增加满足右边月牙形区域需要的能力及预测满足圆形区域外需要的能力。这样就会不断扩大重合区域,减少不重合区域;但不重合区域永远不会消失,因为技术、观念等外部变化会导致需要的改变、新需要的产生和淘汰过时需要,同时管理者和员工不可能做到对需要信息的完全对称,即完全认识对方的需要,因为管理者和员工是不同的主体,主体不同认识也不同。总体上,对重合区域遵循着“认识——不认识——认识”变化[17]。

(三)两种过程的关系

客观过程反映的是物的属性和人的自然性、即物的规律和人的自然性的规律,其规律可直接观察测量准确,管理要吻合这些规律的发展过程,这是对物的管理和人的自然性管理的必然要求,即管理者的管理必须以客观存在为基础,当管理者认识了客观存在的规律时就体现了管理的科学,当管理者不能认识客观存在的规律时就体现了管理的艺术,由不认知客观存在的规律到认知客观存在的规律体现了管理由艺术走向科学,其实质也就是管理者拥有对客观现实的信息(管理者的心理意识)和客观现实存在的信息之间存在的信息由不对称到对称的转变(图4)。因为对象的无意识性,客观过程没有交流交互环节。

主观过程反映的是人的心理、意识的属性,是人的非自然性,只能间接获得其内容不能直接观察测量,分为两部分,一部分为理性,反映的规律性的一面,另一部分为非理性——情感。作为个体的人是理性与情感的集合体,理性指个体心理的规律,是人在接触外界和自身所形成的人人具有的共性的内容,如认知规律、行为规律以及形成的理性(包括物的知识和心理意识的知识)——即事理、心理、物理等,这既是这个个体具有的,也是其他个体具有的,他们都遵循着相同的规律;非理性指个体心理的情感和非规律,是人在接触外界和自身所形成的因人而异的内容,因为一个个体占据了的时间和空间,其他个体就不能同时占据相同的时间和空间,导致每个个体和环境的交互不同,其生存轨迹就不同,就会有不同的心理内容,如喜怒哀乐、善恶、强词夺理、直觉、灵感等——因人、因时、因地而异,表现了个体与个体之间的相互差异;作为群体的人也是理性与情感的集合体,群体的理性不是各个个体的理智的简单交集而是有机组合及因群体的存在而产生的新属性,情感指群体的非理性。

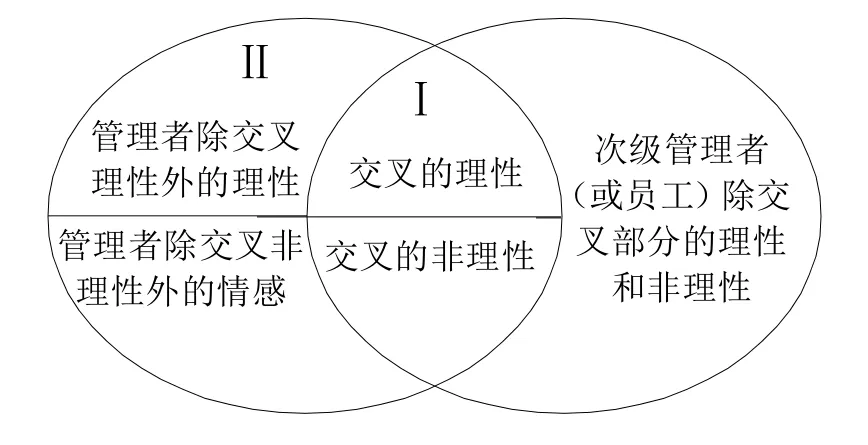

主观过程的非理性之所以因人而异是因为它的产生条件多且复杂,有的还因时和因地变化,致使其关系难予定性化更难予精确化,但作为管理,只要掌握了对它的管理也就行了即掌握管理规律,这样的管理活动也就理性了。管理者的理性、情感和次级管理者(或员工)的理性、情感是不同的(图5)。管理者的理性包括:

Ⅰ双方交叉的理性;

Ⅱ管理者除交叉理性外的理性,如管理知识掌握的多寡、管理者掌握的次级管理者(或员工)的部分情感管理规律(此时次级管理者或员工还不能理解的自己的这部分情感管理规律)。

次级管理者(或员工)的理性一般地是低于管理者的理性。

同理双方的非理性既有交叉也有不同。

图5 主观过程中的关系

在目前的管理活动中,更关注上对下的管理,其中Ⅰ、Ⅱ代表管理者可以用他认识到的理性来管理次级管理者(或员工),体现了管理的科学(科学管理);另一方面,管理者对次级管理者(或员工)非理性的管理体现了管理的艺术。但从下对上的角度看,既然科学管理是一种理性管理,那它就满足了次级管理者(或员工)的需要,提高了管理效益,另一方面因为掌握次级管理者(或员工)的非理性的难度,依赖双方的交流交互来增加理解的准确性,提高管理的效益,体现了管理的艺术。但当对某种情感的管理满足统计特征的时候(即大多数情况下都有效时),这时的管理也就变得理性了。

三、行动过程

客观过程、主观过程(即主客过程)是无形地隐藏在活动背后,实际体现管理活动的是行动过程。管理活动的完成除遵循无形的主客过程还必须依靠有形的行动过程来完成。行动过程是由一系列动作行为组成的。行动过程是主客过程的延续,同时只有通过它,主客过程才能得以实施,管理活动才能得以完成。行动过程是主客过程的产出,是客观过程和主观过程交互的集合,反映了主客过程的内容。

另一方面,主客过程是基于现在时点对过去的反映和归纳以及对未来的预测和演绎,管理是对人和物的现在的管理,行动过程就是现在的管理,需要直面实际。管理者在行动过程中要和管理对象(管理环境)直接接触,期间会有三种情况:一是主客观过程的反映、归纳、预测、演绎是对的,体现了科学性;二是主客观过程的反映、归纳、预测、演绎和基于现在时点的管理对象(管理环境)有差距,这时需要调整、修正甚至推翻原有的主客观过程,管理的随机性和创造性增强,体现了艺术性;三是主客观过程的内容必须通过动作行为来展示,而动作行为与个体的生理条件和自身属性有关,因此行动过程除与主客观过程有关外,还与生理条件和自身属性等条件有关,行动过程能在多大程度上体现主客观过程的内容,这需要实践和锻炼,体现了艺术性。主客过程不同,行动过程就不同。当行动过程吻合主客过程时管理就是有效的管理,当不吻合时管理就是效益不定的管理(图6),此时的管理可能蕴藏着管理的机会,要么发现了新的过程,要么是管理不善。

图6 主客过程、行动过程的关系

四、结语

20世纪初,以泰勒、法约尔和韦伯等人为代表的古典管理阶段,其核心内容是科学管理、管理职能分析、古典组织理论等,古典管理理论侧重于“物”的管理,研究方法以工业工程方法为基础。20世纪30年代到50年代是以梅奥为代表的人际关系学说及随后发展的行为科学理论阶段,研究的重心转向“人”,研究方法上注重采用心理学、社会学、人类学和实验研究方法。[18]20世纪60年代以后,管理学的发展被孔茨描述成“管理理论丛林”阶段,研究方法多样,领域多,物、人都涉及。

上述研究的重点是通过固化过程中的某些特征,如管理过程学派就是通过管理职能(计划、组织、人事、领导和控制等)来固化过程,达到对活动的管理。另一方面,物和人的意识的发展变化,将带动过程的发展变化,尤其是客观过程和主观过程,恰是这种原因推动着管理的发展,推动着过程的更新和淘汰,推动着管理的创新和前进。当前中国的管理活动仍以“物”的管理为主,即以理顺客观过程为主,辅以主观过程中的理性。未来,随着人和物的发展,过程将会变化,会产生更多的管理理论来阐释新过程的属性。

[1][7][10][11][12][14][15][16]周三多.管理学(2版)[M].北京:高等教台出版社,2005:4-5.

[2][13][美]孔茨(HaroldKoontz),[美]韦里克(HeinzWeihrich).管理学(第10版)[M].张晓君,等,译.北京:经济科学出版社,1998:2.

[3][美]罗宾斯(Robbins,S.P.).管理学(第四版)[M].黄卫伟,等,译.北京:中国人民大学出版社,1996:6-24.

[4][美]罗宾斯(Robbins,S.P.),[美]库尔塔(Coultar,M.).管理学(英文)[M].北京:清华大学出版社,1997:37.

[5]张正河,陆娟.管理学原理[M].北京:中国农业大学出版社,2007:2.

[6]阮文彪.管理学原理[M].北京:中国农业大学出版社,2007:2.

[8]席酉民.管理与管理研究的几点理论思考[J].系统工程理论与实践,1998(07):9-15.

[17]张明新,王虹,姚国荣.服务业中的服务过程研究[J].长春理工大学学报,2011(08):46-48.

[18]陈黎琴.现代管理学理论发展及其研究方法综述[J].商场现代化,2007(03):391-392.

A Study on Process in Management Activity

ZHANG Ming-xin1,WANG Hong1,YAO Guo-rong2

(1.Maanshan Teacher's College,Anhui Maanshan 243041,China;2.Anhui Normal University,Anhui Wuhu 241003,China)

The availability in management is to understand its internal logic and essence.On the basis of studies of management at home and abroad,this paper makes a detailed study on management process,suggests subjective process,objective process and action process,analyzes the contents and essentials of these three kinds of processes, draws a conclusion that different processes have different needs on management,makes a further explanation that scientific nature and artistic nature of management originate from the asymmetry of information and the embodiment of scientific nature and artisticnatureindifferent processes.Itdeepensthe understanding of managementconnotative and provides much more space for optimizing management.

management;asymmetric information;scientific nature;artistic nature;needs

C93

A

1674-7356(2012)02-0081-07

2012-02-27

旅游管理省级特色专业资金资助

张明新(1978-),安徽马鞍山人。硕士,助教,研究方向为旅游管理与服务。