海南华侨与孙中山

2012-11-17唐若玲

唐若玲

海南华侨与孙中山

唐若玲

(海南师范大学 政法学院,海南 海口 571158)

在近代华侨社会中,海南华侨虽是小群体,但海南华侨对孙中山领导的革命事业给予了巨大的支持。作为海南华侨之一员,宋耀如因为与孙中山有着相同的生活背景和共同的理想追求,他成为孙中山事业坚定支持者和忠实的追随者。

海南华侨;孙中山;宋耀如;革命

近代华侨社会是反对清王朝腐朽统治、建立民主共和体制的重要阵地,反清革命思想的提出和革命组织的建立,都是先从华侨社会开始的。革命先行者孙中山也是以海外华侨社会为依托进行一系列反清革命斗争活动的,因此孙中山曾坦言,华侨是革命之母。[1](p1)

一

华侨社会历来基于地缘、族缘、语缘等因素组合帮派社团,大体上,清末华侨分为福建(闽南)、潮州、广府(广肇)、客家和海南(琼州)五大方言群体。海南帮作为五大华侨群体之一,相对于其他四个群体而言,具有自身的特点:一是大规模移民的时间比较晚,二是总体规模小,三是经济实力最弱。尽管海南帮在华侨社会中处于弱势地位,但海南华侨(也简称琼侨)对孙中山所领导的革命事业,表现出了高度的关注和支持,倾尽了心血甚至生命。

据有关资料记载,与孙中山结识较早并极力发动琼侨参加的同盟者,当属琼山府城人王斧。王斧(1880—1942),别号斧军,1901年在香港结交陈少白,从而认识孙中山,加入兴中会,1905年再入同盟会,在《少年报》、《人报》、《广东日报》当记者,以犀利的笔锋揭露清政府的腐败和无能,极力宣传革命,受到孙中山的赞赏。1906年到新加坡,任《中兴日报》记者。[2](p323)王斧留新期间,适逢孙中山由欧洲抵达新加坡组织南洋同盟会新加坡分会,在华侨张永福的“晚晴园”举行的由孙中山主持的成立大会上,琼侨符养华、符益华、陈毓卿参加其中,成为新加坡最早一批加入同盟会者。此后,在王斧的积极活动下,一批琼侨加入了同盟会。

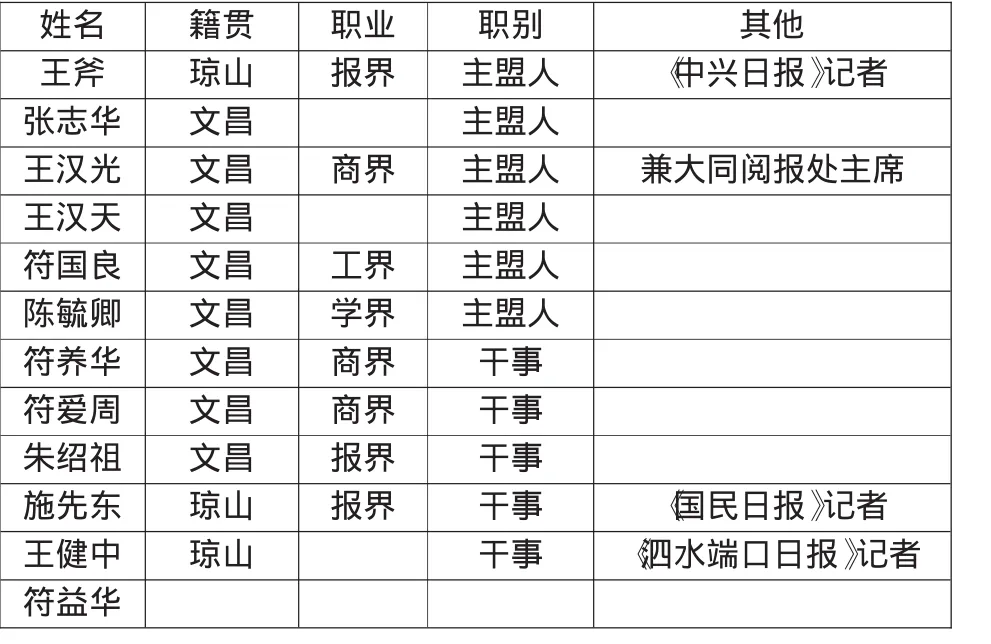

同盟会新加坡琼帮分部成员[2](p323)

在孙中山及革命党人的宣传鼓动下,南洋各地大都成立了同盟会,由于新加坡处于欧亚通道之要冲,便利的交通,使其成为南洋各地同盟会总部所在地,但英殖民当局担心革命组织有碍其统治,故严厉禁止其活动。因此,同盟会新加坡琼帮分会成立后,“他们积极活动,但由于受英政府禁止,王汉光、符国良、陈毓卿、张志华、王汉天、符爱周等乃于1907年在星洲二马路创设‘大同阅报处’作为秘密集会、宣传主义及从事活动机关。由于各处同志的共同努力,加盟者‘由十数人而增加至二百余人’,包括芙蓉埠之陈序机(1916年任芙蓉琼州分部长)与马六甲之商人郭巨川等人。辛亥革命时,约有会员‘四百人左右’”。[2](p233)民国成立后,大同阅报处改名为同文书报社,组织之大,居同行之首。

在暹罗 (今泰国),1907年因在新加坡宣传革命为英殖民政府所驱逐,王斧由新加坡到暹罗,开展革命活动,成为暹罗当地琼侨革命组织领导人之一。此外,暹罗的琼侨侨领林文英、云竹亭、冯尔和、冯裕源等人先后组织琼侨社团,如琼岛会所、琼州公所、会文社、南溟商会等组织。一方面为琼侨谋福利;另一方面发动琼侨从人力、物力、财力上支持孙中山领导的革命事业。

革命之初,华侨们最重要的一项任务就是筹款支持革命。尽管琼侨当时以工薪阶层为主,商人只占很小的比重,且以小商人为主,经济实力远比闽、潮、广、客各帮为弱,但琼侨们还是尽了自己最大努力从经济上支持孙中山的革命事业。同盟会新加坡琼帮分会曾应孙中山之命 “筹足军饷数千元,交由财政员沈联芳同志电汇总部,并筹助经费派王汉天、符国良、陈毓卿及各同志等返国相助起事。”[2](p233)1910年底,胡汉民到新加坡筹款,符养华担任筹款干事,募得三千余元。1911年他又任“筹办广东救济保安捐”干事,捐出百拾元,获得奖状。1912年,“发起国民捐,计约筹数千元,汇于中央政府”。1913年,三民公司及救亡团筹款三千元,由李济民、吴伯带回香港,筹办党报及济助邓仲元惠州起事。1914年,为反对袁世凯之压迫国民党,新加坡琼侨交通部印发宣言,分送各埠侨胞,请一致声讨,“并发起救国储金,将所存之款,交黄义华同志汇去东京总部”。1916年,讨袁军兴,总部来电筹款划军饷,并发行公债,“由(分部)琼侨联络员王汉光、陈毓卿、朱锐峰三同志竭力推销二千元,交中华革命党支部长徐统雄同志汇总部外,而本部(即交通部)同志黄义华、崔霸东、符兆光、陈开国等,经手沽券计数千元,交南洋筹款员邓泽如同志代汇总部”。[2](p252-253)以上捐款,共计约二万元。

在暹罗,侨领云竹亭为了筹款支持孙中山,把自己经营的火锯厂卖掉。其他侨领如冯尔和、冯裕源等,也通过各种方式,带头和发动广大琼侨捐款支持孙中山领导的革命事业。

在越南,琼侨钟锦泉自1907年结识在河内设立革命机关、筹划武装起义的孙中山后,便利用自己的影响力,积极发动华侨筹款,支持孙中山。他还通过法国驻河内总督商购军火,运到越北,支持孙中山领导的镇南关起义。起义失败后,他又冒险秘密送孙中山离越。辛亥革命成功后,获孙中山特赠身穿非常大总统礼服的肖像和两枚勋章。

在宣传革命方面,琼侨革命志士们也倾尽全力。在新加坡,琼侨们除了利用“大同阅报处”及后来的“同文书报社”对琼属青年进行革命宣传外,陈毓卿还在1908年加入“开明演说阅报社”,参加街头演讲,宣传革命。1911年又与王惺庵一起,参加周献瑞组织的“星洲露天演说轩”,于这一年的6月2日至7月27日,在每周二、三、四、五及星期日五天下午七至十一时,到新加坡各热闹街头演讲,宣传革命,并出售《黄帝魂》、马福益著《革命先锋》等书。这期间,参加演讲者共17人,赞助者25人,听众300到600人。其中陈毓卿到场17次,上台演说13次,王惺庵到场4次,上台演讲3次。影响所及,凡茶楼、酒肆、街头巷尾,多以革命为话题。[2](p253)

在暹罗,由琼侨云崇对开创的云氏家族,因其多个子女的杰出贡献,被誉为“部长家族”而家喻户晓。其长子茂修(竹亭)十分崇敬孙中山,同盟会在暹罗成立支部时,他就是同盟会的骨干,孙中山到暹罗开展革命活动时,经常出入云家,是云家的座上客。他按照孙中山的指示,与其他侨领一起,发动琼侨支持辛亥革命。四子茂伦不仅参加同盟会,还曾回乡在府城参加反清战斗。琼侨林文英1903年到日本留学,1904年在横滨经廖仲恺介绍,结识孙中山,参加同盟会。林文英与孙中山情谊笃深,亲如兄弟,在孙中山为革命四处奔波时,林文英一直跟随其左右。在越南、新加坡、暹罗等地,林文英与孙中山一起出入于当地华侨社团、娱乐场所、酒楼茶馆甚至花会场所,宣传革命,反对帝制。在暹罗时,两人白天宣传革命,夜间就睡在林文英家的一张双人床上(此床现存于曼谷历史博物馆)。孙中山遭暹罗当局追捕,是林文英母亲(暹罗人)机智应对,争取时间,使孙中山从林家后门脱身。琼侨冯裕芳在日本留学期间,积极跟随孙中山,是中华革命党发起人之一,后任同盟会东京支部部长,辅助孙中山致力于国民革命事业。中华民国建立后,一直追随孙中山。

此外,琼侨还亲自回国,参加孙中山领导的革命斗争。琼侨林文英不但追随孙中山宣传革命,还积极参加推翻清王朝的武装斗争。孙中山唯一一次亲自参加的镇南关起义,林文英一直跟随左右。其后,他又参加了黄花岗起义,是孙中山的得力助手,1910年秋又奉孙中山之命回海南发动革命。由于他对革命的杰出贡献,1913年中华民国众议院成立时,经孙中山推荐,林文英当选为国会众议院议员。在任议员期间,认真履行职责,与袁世凯的倒行逆施作坚决的斗争,后奉孙中山之命回琼办报纸,唤醒民众,继续革命,为袁世凯爪牙所痛恨,终于在1914年3月29日将其逮捕,4月2日将其杀害。林文英以自己42岁的风茂年华,为维护共和、反对帝制,流尽最后一滴血。袁世凯倒台后,国民政府追认其为烈士。1919年,经孙中山批准,林文英遗骨改葬于家乡,孙中山亲题“烈士林文英之墓”七个大字。1911年,琼侨符国良回国参加由黄兴领导的广州黄花岗起义,之后返回新加坡,继续从事革命活动。1915年,为了响应孙中山讨袁的号召,新加坡琼侨交通部派邢慧观到惠州参加反袁起义。起义失败后,第二年受陈炯明委为建国军支队司令,在陈村一带编军讨袁。同时邢爱群、陈峻山亦出力相助,邢任军需,陈任军医。[2](p254)1916年3月,中华铁血团三十余人袭击停泊于黄埔海面的肇和军舰,中华革命党星洲支部所属琼分部也派何和传、龙逢盛等十余人返国参加敢死队,从事夺舰行动。结果,何龙二人被捕,何和传被龙济光枪毙于广州,龙逢盛以假名幸免于难。[2](p254)

而从1917年开始的孙中山领导的护法、讨桂、讨伐陈炯明叛变的诸多斗争中,都有新加坡琼侨参加。如琼侨邢慧观于惠州起义后,1918年续任讨龙(济光)军琼道尹公署参议,1920年任黄明堂总司令参谋长,1923年任第四路司令讨伐邓本殷,1924年任讨贼八属军务督办警备司令等职。琼侨黄义华担任八属军务督办警备司令部军需,曾获孙大元帅府二等银质奖章。琼侨陈峻山先后出任黄明堂部粤军第四路司令部军医兼救护队队长。八属联军琼崖警备第一路统领及国民革命军卫生队长等职。琼侨范运昆担任广州孙大总统府卫队。1922年6月,陈炯明叛变孙中山,举兵围攻广州总统府,范运昆为护卫孙中山登上永丰舰,与叛军进行殊死作战,最后英勇牺牲。[2](p254-255)

在海南华侨中,对孙中山革命事业贡献最大、与孙中山关系最密切者,当属宋耀如,他是孙中山“最早的合作者和朋友”。[3]自从1894年宋耀如通过革命志士陆皓东结识慕名已久的孙中山后,[4](p26)不管冒着多大的风险,遇到多大的挫折,面临多大的困难,他一直是孙中山革命事业坚定的支持者和追随者。孙中山“每次回国必然住在”宋家,[5]并曾在宋家与同志秘谈革命,宋家俨然成为孙中山在国内的下榻处和工作场所。辛亥革命成功后,孙中山于1911年12月底回国抵达上海。不久,他就与宋耀如见了面,出于对朋友的信任,孙中山委托其了解在华传教士对武昌起义及建立中华民国的反应。1月12日,宋耀如致函孙中山,向其汇报外国传教士对建立民国的意见,称“除了两位是尚贤堂成员的传教士,在华传教士团体的舆论是支持我们的共和事业的。自从我上次见到你后,我已经与许多传教士进行了谈话,据我所知,外国力量不会干涉我们的行动,除非我们的军队损害外侨或财产。”[6]他还冒着风险,利用设在自家地下室办的印刷厂,秘密为兴中会和同盟会印刷宣传革命的小册子,因为“如果这些秘密工作被人发现,将意味着全家人和亲戚信们的死亡。”[5]不但如此,他还“想方设法帮助孙中山发动革命,特别是在经济方面。”而且 “从来没有困扰过我给他的援助是否会得到回报。”[7]被孙中山誉为革命的隐君子。[8](p342)作为成功商人的宋耀如,除了利用他的美国关系为革命筹款外,[9](p89、p139)还被同盟会任命为司库并兼任孙中山在上海党部的执行秘书,被称为孙中山“最大的财务支持者”。[10](p3)辛亥革命后不久,孙中山迫于形势,不得不辞去临时大总统,让位于大地主买办资产阶级代表袁世凯。孙中山辞职后,致力于民生主义,特别重视铁路建设事业。此时,他曾寄居在上海宋耀如家,而宋耀如则 “帮助孙中山从事财务工作和负责英文信件的答复等等”。[11](p786)他积极参与孙中山的实业建设,担任孙中山创办的中国铁路总公司的会计,坚决支持孙中山的铁路计划,陪同孙中山赴日本等地考察,孙中山创办“中国兴业公司”为发展实业筹款,宋耀如则执掌兴业公司的所有簿据,宋耀如对孙中山革命事业的支持从幕后走到台前。二次革命失败流亡日本期间,宋耀如“那时的任务是帮助孙先生为党筹集革命经费”。[5]就这样,宋耀如一如既往地在财物上鼎力支持孙中山。在日常生活方面,除了他本人极力支持孙中山工作外,1912年至1913年间,他还介绍长女宋蔼龄担任孙中山的秘书,随侍左右。他极力支持孙中山发动的反对袁世凯复辟封建帝制的“二次革命”,“二次革命”失败后,他与孙中山一起受袁世凯的通缉而被迫流亡。[7]即便如此,在孙中山流亡日本前,宋耀如还是举家先期到达,为孙中山作好安排。在流亡日本期间,他不顾体弱多病,仍竭力支持孙中山工作。1913年宋蔼龄结婚,他又电召刚从美国佐治亚州梅肯的威斯里安女子学院毕业、本来还想继续读书的二女儿宋庆龄到日本,接替蔼龄,“每天去东京赤坂区灵南坂26号”孙中山借住的头山满的别墅工作。因为“父亲自己有肝病,不能长时间坐在日本矮桌边从事书写,因而急电召我前往接替。我应召去横滨。”[3]1915年10月25日,宋庆龄与孙中山结婚,成为孙中山的伴侣和战友,宋耀如极力反对,曾拖着多病的身体,追着离家出走的宋庆龄到日本,甚至请求日本政府帮助,企图阻止这桩婚姻,未果。这件事对宋耀如打击非常大。后来他曾向好朋友步惠廉吐露说:“我一生中从未受过这样的打击。我自己的女儿和我最好的朋友。”[12](p149)即便如此,他仍深信孙中山领导事业的正义性而给予义无反顾的支持,直到生命的最后一刻。因为此事后,他给宋庆龄补办了一份丰厚的嫁妆;1918年朱利安·卡尔应其邀请到上海作客时,他与孙中山一起招待了客人,并游说客人为中国革命捐款。

二

海南华侨积极支持孙中山的革命事业,究其原因,主要有:

第一,如前所述,由于海南华侨大规模移民时间比其他群体晚,总体规模小,经济实力弱,他们到陌生的国度中,只能从事社会边缘性职业或者仅能糊口之工作,因此,种植园工人、矿工、家庭佣工、小贩、低级店员甚至无业者,构成琼侨的主要职业。他们生活在社会最底层,对社会的不公和生活的压力有真切的感受,他们非常渴望能够改变现状。当孙中山的革命思想传播时,很容易引起他们的共鸣。而且,他们绝大部分来自海南贫困的农村家庭,为生活所迫,背井离乡。他们离开祖国的时间很短,对祖国、对家乡怀有真挚的感情,一无所有的现状,使得他们比较有反抗意识和革命精神。

第二,与其他华侨群体相比的明显不同之处是,海南人出洋具有较强的双向性:即到南洋打拚一段时间,有了一定积蓄后返回家乡。因为当时下南洋的人均为男性,尚未结婚的,到南洋打工有了一定积蓄后,便回家完成终身大事。结婚后,有的男人选择留在家乡生活,有的男人为了养家糊口,选择重返南洋找工作,把妻子留在家乡,有了一定积蓄后,再回家探亲。之所以如此,其一是因为当时海南人出洋目的非常明确,那就是到南洋发财,回乡养家糊口,光宗耀祖,许多人根本没有长住南洋不回乡的打算。其二是社会的原因,海南出洋人较集中的东北部文昌、琼海、琼山等地,基本上是一个由内陆移民形成的移民社会,封建社会的传统观念在人们头脑中根深蒂固,即男人外出谋生,妻子留在家中孝敬父母,以尽孝道。其三是性妒嫉心理,即一群单身汉中,很难容忍一人携眷同行。因此“不准妇女出洋”,成为海南出洋男人不成文的口头约定。因为家眷留在家乡,出洋的海南男人们频繁地在居住地与家乡之间穿梭,出洋作客心态非常明显。因此他们虽人在南洋,心却在故土,以主人的身份密切关注家乡的社会发展变化,随时准备加入其中。

第三,广东是太平天国运动的发源地之一,武力排满思潮早有传统,长期作为广东省的一个组成部分,海南在清末就有影响广泛的反清民间秘密组织三合会,其中不排除一些三合会成员因生活所迫到南洋谋生者。另外,海南人下南洋过程中,香港是一个重要的中转站和目的地,很多下南洋的海南人是先到香港,再从香港坐船到南洋的。而香港是近代革命思潮非常活跃的地区,孙中山的革命排满思想,就是在香港形成的。[13](p494)因此,不少下南洋或留在香港谋生的海南人,受到反清意识的影响是很自然的事情。而且,在中华民族主义尚未广泛传播的近代,海外华侨“只知有家(乡),不知有国”的现象非常普遍。因此,孙中山广东人的身份,在近代乡土意识高于民族意识的华侨社会中,也比较容易让同为广东人的海南人所接受。

第四,孙中山领导发动的反清武装斗争主要集中在岭南沿海地区,清末海南民间活跃的反清组织三合会和 “励志社”,让孙中山看到在海南发动反清革命的希望。1908年12月15日,他从新加坡写信给泰国各地的琼侨同盟会会员,指出:“至琼州形势,最有可为……将来粤省他方大动,琼州为之后援,则尤为事半功倍。”并指示:“其次,一面联成海南同志,扩充团体,亦是要务。使斧军兄行事,而兄等为鼓吹诱掖之人。团体既大,则将来行事益易矣。”[14](p66)许多琼侨如林文英等,就是遵照孙中山的指示从南洋回海南从事革命斗争的。

至于宋耀如之所以与孙中山关系非同寻常,则是因为他身上有太多与孙中山相一致之处。首先,他们都有少年留美求学之经历,接受过较为完整的西方教育。都对林肯“民有、民治、民享”理念推崇备至。甚至有学者认为,是宋耀如在孙中山接受林肯“民有、民治、民享”理念过程中,起到了重要的作用。[15]其次,他们同为基督教新教的信徒,相同的宗教旨趣,很容易将他们联系在一起。再次,更重要的是,他们都是坚定的爱国者和革命者,有着共同的理想追求。1915年8月3日宋耀如在写给孙中山的信中说道:“我们是如此高度地尊敬您,永远不会做任何事情去伤害您和您的事业……在这个世界上,没有任何事情能够引诱我们去做任何事情,用任何方式,去伤害您,或者您如此热爱,几乎全心全意地为之献身的事业。我将不会看到此类事情发生。您可以相信我,我将履行这一方面的承诺……不管情况如何糟糕,我们都是您的真正的朋友。我可以断言,在中国人中间,没有人比您更高尚、更亲切、更有爱国心……虽然有些人不会感谢您的志在创造伟大中国的努力,但是,我们属于那些感谢您的工作的人们中的一部分。您生活在一个超前的世纪,因此很少人能理解您,感谢您如此热爱、几乎全心全意地进行的事业。中国不值得有您这样一个儿子,但是,未来将给您公平的评价,授予您荣誉,就像他们授予从前的……孔子一样。孔子曾受到不道德的掌权者的驱逐,所以,您也曾被驱逐,离开这块您爱得如此之深的土地。

“前几天,我在李阔安办公室(我想您认识他),他说革命者没有为国家或人民带来任何利益,没有一个革命者是好的、真诚的、无私的,或者爱国的。我告诉他有的。但他说:‘您能提出一个吗?’我说:‘孙博士。’他的脸变红,沉默了几分钟,然后他问,那他为什么不留在中国或者回国?我说:‘他是一个非常高尚的绅士,难于和小偷与凶手为伍。’他和孔子一样都面对不听教导的权势者,当年孔子怎么做,他就怎么做。事实上,除了有人试图诋毁您以外,没有别的事情能使我热血奔流并令我愤怒……作为朋友,不论发生何种事情,我都感到有责任保护您的清白并且支持您的事业。我告诉李:‘如果不是由于孙博士的杰出的工作,今天你的头上还会挂着可耻的尾巴,这就是你现在得到的好处。’他试图使我相信,辫子无论怎样都会剪掉的。我说:‘是的。关于这件事,有大量的话可说。然而,事实是,过去没有一个人胆敢带头剪掉自己的辫子。吹牛容易实行难,两者不是一回事。’我驳倒了他,使他面现愧色,无言以对。”[16]

从这封信中,我们可以清楚地看到,宋耀如对孙中山的事业是如此的维护与崇敬,正因为如此,他对孙中山的支持,“从来没有困扰过我给他的援助是否会得到回报。”“我还攒了我所有积蓄来帮助孙中山,因为我觉得那是我帮助我的祖国最好的方式。”[7]由此可见,宋耀如与孙中山一样,都是高尚的人、亲切的人、有爱国心的人。

[1]张永福.南洋与创立民国[M].上海:中华书局,1933.

[2]苏文峰.星洲琼侨与中国革命[A].海南历史论文集[C].海口:海南出版社,2002.

[3]张珏.宋庆龄生前谈孙中山[J].党的文献,1994,(5).

[4]盛永华.宋庆龄年谱(1893—1981)[M].广州:广东人民出版社,2006.

[5]宋庆龄.我家和孙中山先生的关系[J].党的文献,1994,(5).

[6]宋耀如1912年1月12日致孙中山函原件,广东翠亨孙中山故居纪念馆藏.

[7]周伟民,唐玲玲.美国杜克大学档案馆藏宋耀如档案的学术价值[J].海南大学学报,2009,(10).

[8]孙中山.孙中山全集(第2卷)[M].北京:中华书局,1982.

[9]斯特林·西格雷夫.宋家王朝[M].澳门:澳门星光书店,1985.

[10]王丰.美丽与哀愁——宋美龄[M].北京:团结出版社,1998.

[11]宋庆龄.宋庆龄书信集:下册[M].北京:人民出版社,1999.

[12]詹姆斯·伯克.我父亲在中国(英文版)[A].宋耀如及其时代国际学术研讨会论文集[C].上海:中国福利会出版,2009.

[13]孙文.国父全集(第一册)[M].台北:中国国民党中央党史会,1973.

[14]孙中山至符树兰等函(1918年12月15日)[A].程昭星.琼籍华侨与海南革命[M].海口:海南出版社,2008.

[15]郑朝波.宋耀如美国观对孙中山的影响[J].海南广播电视大学学报,2009,(4).

[16]杨天石.宋嘉树与孙中山、宋庆龄的婚姻——读宋嘉树复孙中山英文函[J].百年潮,2001,(12).

K258

A

1003-8477(2012)07-0109-04

唐若玲(1962—),女,海南师范大学政法学院副教授,法学硕士。

海南省社科联资助课题“海南人下南洋的历史考察”。项目编号:JD09-04

责任编辑 高思新