经济增长中的机会分配

——以贵州省贫困县为例

2012-11-17王小林李品高

王小林,李品高

(1.中国国际扶贫中心,北京 100028;2.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

经济增长中的机会分配

——以贵州省贫困县为例

王小林1,李品高2

(1.中国国际扶贫中心,北京 100028;2.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

亚洲开发银行2007年首次提出了包容性增长(Inclusive Growth)的概念,强调经济既要保证稳定快速的增长,又要保证社会机会的公平分配。本文以包容性增长理论为基础,将机会分配看成是经济增长质量的重要构成部分;采用2005年—2009年的贵州省贫困县农村家户调查数据进行实证分析,对贫困县的基础设施和教育服务进行机会分配的测度,分析了这些地区的社会机会随着经济增长而出现的变化趋势。结果表明,增强地区经济增长的包容性,扩大社会平均机会,使分配更具平等性,是减少贫困和提高经济增长质量的重要途径。

包容性增长;机会分配;机会曲线

一、引言

一般认为GDP的增长是减贫最关键的因素,人均GDP的增长则是衡量发展的标准。毋庸置疑,经济增长不仅有助于提高人均收入,而且使国家有财力承担社会保险和积极进行公共干预。根据亚洲开发银行的数据,1990年到2005年间,亚洲发展中国家的贫困发生率①该贫困发生率的贫困标准为每天消费一美元以下。从34.6%降至18.0%,穷人的数量从9.45亿降至6.04亿人。数据显示,经济每1%的增长就会相应地平均降低2%的贫困发生率。[1](p2)但与此同时,一方面,经济的波动性也大大地影响了穷人,特别是在社会安全网络不够健全的国家,其影响更为严重。[2](p56)保持经济稳定的增长,是减少贫困的必要条件。另一方面,经济增长并不必然会消除贫富差距。在近40年里,最富裕20个国家的平均收入与最贫穷的20个国家的平均收入差别达到30倍以上。[3](p11)显然,增长并不能保证所有的人都均等受益。

因此,仅以国民核算表计算的经济增长作为发展的首要指标已经不够准确。Amartya Sen认为只关注国民人均收入和个人收入增长,这无疑是狭隘的发展观。发展不仅要求消除贫困,而且机会的缺乏、系统化的社会剥夺和忽略公共设施等方面限制也需要消除。不能理所当然地视经济增长为发展的目标,必须更加关注我们的生活和拥有更多的自由。[4](p86)《2006年世界发展报告》强调了包容性增长的重要性,指出为防止陷入极端贫困,需要维护社会机会公平分配。

经济增长和收入分配变化之间关系一直引起经济学家的关注。本文将关注的重点从收入分配转移到机会分配上来,这是因为收入分配不平等在很大程度上是来自与物质资本、人力资本有关的机会分配的不平衡。机会不仅对于个人收入和生活水平,而且对工人更有效地参与经济和政治活动,都是重要的。[5](p251)机会分配是经济增长质量的重要方面,是缩小贫富差距、消除贫困的有效途径。[6](p18)

本文的第一部分是引言,第二部分具体介绍增长与机会分配的关系和机会分配的度量,第三部分对机会曲线和机会指数进行介绍,第四部分利用数据分析贵州两个贫困县的自然资本、公共设施和人力资本分配状况,并比较研究了实证分析的结果,最后第五部分得出结论。

二、文献综述

(一)增长与分配的关系。

经济增长和分配变化之间关系一直引起经济学家的关注。现有的文献已经将收入分配和机会分配作了清晰的界定。增长与分配之间的关系存在双向性。一方面,增长使穷人受益的程度各有不同,其中起决定因素的是收入的初次分配:分配结构越不平等,穷人从增长中受益就越少,反之亦然。[7](p12)另一方面,收入分配也影响着经济增长。[8](p15)Helpman通过总结前面的研究得出了收入分配结构会通过影响储蓄水平、信贷约束等程序影响到最终的经济增长。[9](p17)

因此,减贫的进程不仅依赖于经济的增长率,更依赖于如何分配增长的成果。[10](p19)所以需要研究究竟是什么性质的增长才能使穷人受益最大,使得增长的受益范围延伸到穷人的身边时,穷人能够切实抓住这些机会,从中获益。当前,我国农村扶贫人口的分布更加分散,呈现“大分散、小集中”的特点,扶贫开始实施整村推进,扶贫到户,这是参与式扶贫阶段一个很重要的特点。[11](p20)

随着发展经济学和福利经济学对经济增长的研究不断地深入,人们对贫困和分配的认识逐渐多元化。为了解决发展中分配的问题,亚洲开发银行在2007年提出了包容性增长的概念,它强调发展既要保证经济机会的稳定增长,而且要保证机会的公平分配。如果完全依赖市场,增长就会越来越不有利于穷人。即便在经济增长速度惊人的中国,近二十年来城市与农村在健康和教育方面存在着越来越大的差异。[12](p3)这种收入和非收入不平等的提高主要是由于机会分配的不平等,例如就业机会、教育和医疗机会等。个人的环境、努力程度和社会政策可以决定个人能否得到这些机会。机会的平等能够保证所有人能够分享到经济增长的成果,特别是穷人。创造更多更好的工作机会、让经济平稳可持续的增长、增强个人的可行能力都是机会平等的关键要素。[13](p5)

(二)机会分配的度量。

机会分配的度量研究是从收入分配的衡量发展而来的。收入分配的衡量方法有很多,最简单采用的是高收入组家庭(如收入最高的20%的家庭)或低收入组家庭(如收入最低的20%的家庭)收入占总收入百分比的办法。高收入组所占份额越高和低收入组所占份额越低,不平等程度就越高。但这种办法存在划分收入组任意性的缺点。为了克服这一问题,人们广泛使用了基尼系数。基尼系数是基于洛伦茨曲线计算出来的。洛伦茨曲线以家庭收入所占百分点的积累分布为纵轴,家庭数量的积累分布为横轴而得到的曲线。洛伦茨曲线的弓形越向下,收入分配不平衡程度越高。

但是收入分配只是静态地反映了不同阶层的福利状况,没有反映其隐藏的原因和未来的趋势;其在反映福利状况时也只是考虑了私人物品的消费,没有考虑影响福利的其他诸多因素。John Rawls认为衡量社会福利需要以最低收入人群能否获得社会基本品来判断。[14](p8)而Sen则认为社会福利应该以最低收入人群的可行能力来衡量;这种可行能力包括受到的教育、医疗服务以及其他方面,它影响着个人的生活质量。总起来说,学者越来越重视机会是否公平。[15](p12)

随着研究方向从个人收入分配问题转移到社会机会分配问题上来,很多学者提出了研究社会机会分配的方法。其中最常用的方法是Ifzal Ali和Hyun Hwa提出了测度经济增长包容性的社会机会函数(SOF)。该函数由两个因素决定,人们的获得平均机会和机会在不同收入阶层人群里的分布状况。通过社会机会函数的累积分布得出机会曲线和机会指数(OI),从而达到机会分配度量的目标。[16](p9)

关于机会分配的研究国内成果并不多,而且主要集中在实证分析方面,理论创新较少。在社会机会的实证研究方面,采用的主要方法是利用社会机会函数展开研究。Mun C.Tsang等对1997年—1999年的中国义务教育支出进行分析,认为城乡间和地区间存在着不平衡而且不平衡有扩大趋势。[17](p18)韩秀兰和李宝卿利用机会曲线和机会指数,采用CHNS住户调查数据对中国教育和医疗服务在2000年—2009年的益贫性及其动态变化进行了测度。[18](p41)

三、机会指数和机会曲线

亚洲开发银行在2007年提出的包容性增长的概念,是减贫战略的一个重要策略。[1](p1)Ali①Ifzal Ail是亚洲开发银行的首席经济学家。利用数学方法去定义和度量包容性增长,认为包容性增长理论存在两个重要支柱:经济高速平稳增长和社会机会分配平等;Ali和Son利用社会机会函数的思想,提出了包容性增长的测度方法,指出社会机会主要依赖两个方面的因素:1.所有人可获得的平均机会;2.不同收入群体之间社会机会的分配。他们还利用菲律宾的家庭数据进行了机会分配公平性的实证分析,其中包括了就业机会、教育、医疗和基础设施等方面。[16](p9)

社会机会函数类似于社会福利函数。社会机会函数为穷人享有机会赋予了更大的权重,即越穷权重越大。这种赋权规则表明,保证穷人享有机会比富人享有机会更加重要。例如一个富人本来拥有的机会转移到一个穷人手中,那么社会机会就会增加,使得增长的包容性更强。

假设社会上共有n种收入水平不同的人x,x1的收入水平最低,xn的收入水平最高。社会福利函数为W=W(x1,x2,……xn)。定义一个社会机会函数,它类似于社会福利函数,O=O(y1,y2,……yn),yi是收入为 xi的第 i种人享有的机会。这里的机会可以定义为各种各样的服务,例如,获得健康和教育服务的机会,在劳动力市场上获得工作的机会等等。yi取0或100两种值。如果第i个人被剥夺了某种机会yi就取值为0;如果第i个人获得某种机会,yi就取值为100。则人们平均享有的机会为

设yp是社会最低层的p%的人享有的平均机会,0<p<100,y是全体社会享有的平均机会,那么当p=100时,yp=y。yp随着p的增加而增加,根据不同的p值可以画出yp曲线,即机会曲线(Opportunity Curve)。在经济增长过程中,如果机会曲线在p值的每个点上整体上移,意味着社会中包括穷人在内的每个人所享有的机会增加。增长包容的程度依赖于两个因素:一是机会曲线向上的位移大小;二是机会曲线上移过程中收入分配的变化。

图1 机会曲线(Aliand Son,2007)

图1表示在社会拥有平均机会相同的情况下,向上倾斜的机会曲线AB表示穷人享有的机会少于非穷人,机会分配不公平;而向下倾斜的机会曲线CB表示社会分配底端的穷人比顶端的非穷人有更多的机会。

机会曲线在衡量包容性增长和机会分配方面是一个很好的工具,但是它不能量化一个完整的机会分布。为了弥补这一缺陷,描述机会分配的变化量,令表示机会指数(Opportunity Index:OI)。OI越大,全社会可利用的机会就越多。

如果社会上每个人享有相同的机会,那么y*=y。如果y*大于y,那么机会就是公平分配的,增长就是亲贫的。如果y*小于y,机会就是不平等分配。这样,就产生了一个机会公平指数(Equity Index of Opportunity:EIO):φ=若 φ>1,机会分配是公平的;反之φ<1,机会分配则是不公平的。

四、实证分析

(一)数据选取与数据来源。

利用基于社会机会函数构造机会指数的方法,本文对贵州省贫困县基础设施和教育两方面机会分配的公平性进行测度。贵州省就覆盖了武陵山区、乌蒙山区、滇黔桂石漠化区等三个地区。这三个地区都存在着贫困问题、生态问题和民族地区发展问题,人口素质不高、基础设施建设滞后、基本公共服务历史欠账极多的情况。基于数据可得性,本文把测度包容性增长的研究视角放到县域经济中,特别是贫困地区,来考察贫困县的社会机会分配的状况,研究经济增长与社会机会分配之间的影响关系。

人的能力和社会资本是衡量包容性增长的重要方式之一。[16](p13)据此我们关注了影响能力和社会资本的几个重要因素,包括教育年限、医疗保健、基础设施等。在我们的实地调查过程中,发现很多贫困的人的基本生活没有保障,例如用水用电困难、农村基础设施不完善、与外界沟通不畅以及农村教育质量不高和辍学等现象。因此在本文的研究过程中,希望能够通过社会机会函数对上述方面的机会分配的公平性进行测度,采用机会曲线和机会指数来衡量机会分配是否公平。

其中,在特定位置上机会曲线的斜率是检验的机会分配公平性的一种很好的方法。当机会曲线特定位置上向下倾斜,就表明这部分机会分配是公平的;反之,若向上倾斜,则表明机会分配不公平。在分析总体人群机会分配公平性时,本文将利用机会指数(OI)和机会公平(EIO)指数来判断,当OI大于平均机会或者EIO大于1时,机会分配就是公平的,即分配是有利于穷人的。反之则不公平。

本文数据来源是2005年—2009年的贵州省贫困县农村家户调查数据,其中农村家户数据是以家户为单位。数据包括贵州省A县和B县两个国家级贫困县,这两个县经济情况与贫困程度有很大不同。数据内容涵盖了家户的个人特征和经济状况:家庭成员的受教育年限、医疗保健情况;住房、饮水、电力等家庭环境;家庭成员的工作、收入和支出等经济状况。

(二)实证分析结果。

目前国际上普遍将人均GDP用来衡量经济发展的状况,同时它也是衡量当地人民生活水平的一个标准。根据表1,贵州省人均GDP从2000年的2983元增长到2009年的10258元。A县和B县人均GDP明显落后于贵州省人均水平,而B县人均GDP与A县相比差距比较大。下面将从两个县的机会分配的平等性进行比较分析,得出两个县经济增长与机会分配之间的关系。

表1 贵州省、A县、B县人均GDP数据

1.基础设施的机会分配测度。

(1)A 县情况。

基础设施服务对于生活质量而言无疑是很重要的。很多研究证明了家户能否得到基础设施服务的机会与自身收入和地位高度相关。加强农村地区交通、通讯基础设施建设,有利于改善农村劳动力市场的就业信息传播,促进农村富余劳动力转移,提高城乡劳动力市场一体化程度。[19](p98)

我们采用了A县使用自来水、电话和电视三种机会指标进行度量,结果显示在表2中。从表2中可以看出,A县获得饮用自来水的平均机会和使用电话的平均机会分别在2008年和2007年仅超过了50%;而农户电视机的使用比较普遍,80%以上的农民都可以使用。这三项指标的平均机会都是随着时间在上升,表明A县农户家庭获得基础设施服务的整体机会正在增加。

表2 A县的机会指数

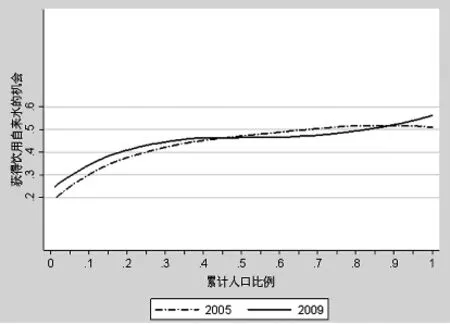

下面比较A县2005年与2009年使用自来水、电话和电视三个项目的机会曲线,这种比较可以让我们看出相应项目的机会在不同收入群体的分配情况。图2是A县2005和2009年农民获得饮用自来水的机会曲线。2009年的曲线相比较2005年曲线下面的面积变大了,表明这几年的经济增长,给农民带来了更多的饮用自来水的机会。另一方面,2004年的机会曲线是向上倾斜的,说明较富裕的农民获得饮用自来水的机会要多于贫困农民;2009年的曲线则变得平缓了很多,说明经济的增长改善了贫困农民用自来水的机会。

图3是A县农民使用电话的机会曲线。由2005年到2009年,机会曲线下的面积显著增加,说明了经济的增长为农民创造了更多的使用电话的机会;曲线由向上倾斜变得平缓,说明经济的增长,使得贫困的农民得到了相对更多使用电话的机会。

图4是A县2005和2009年的农民使用电视的机会曲线。相比较2009年的曲线下面积增大,曲线由向下倾斜变得平缓了,说明A县农民使用电视的整体机会扩大了,而且对贫困农民的分配也改善了。

2005年到2009年的经济增长,扩大了农民生活当中使用自来水、电视和电话的机会;机会曲线由向上倾斜变得更为平缓,说明贫困农民的机会得到了相对更多的改善,机会分配更加的公平。

(2)B 县情况。

表3是B县的平均机会和机会指数的情况。获得饮用自来水这一项的平均机会有些波动,其他两项的平均机会都是随着时间而增加的。自来水波动这一项是由于被调查的农户发生变动导致的。2009年B县农村居民的自来水的使用比例、电话的使用比例、电视的使用比例分别达到了56.62%、77.14%、87.27%,低于A县2009年相应的三项指标:71.47%、81.29%、91.41%。从机会指数方面来看,所有年份的机会指数都是小于1的,则说明这些机会的分配是不利于低收入群体的。而A县的自来水这一项在2009年是有利于低收入群体的。

表3 B县的机会指数

图5是B县2005年和2009年的农民获得饮用自来水的机会曲线。2009年的曲线中间有一段是低于2005年的,是由于被调查的农户变动所导致的。而且两条曲线的差距很小,形状也基本相同。如果忽略由于随机抽取被调查户变动所导致的数据异常,那么可以看出,B县的经济增长,带来的获得饮用自来水的机会的总量和分配都没有太大改变。

图6是B县2005和2009年农民使用电话的机会曲线,从曲线下的面积来看,2009年的面积要大于2005年,说明这期间,B县的经济增长使得使用电话的整体机会扩大了;而曲线的整体斜率变化不大,所以机会的分配并没有太大变化。反而是收入最低的那部分曲线的斜率更陡峭了,说明在这一部分人群中,机会的分配差距变得更加不平等了,越是贫困的群体越是难以获得这种机会。

图7是B县2005年和2009年农民使用电视的机会曲线。从曲线下的面积来看,2009年比2005年有所增加,说明期间B的经济增长给当地农民带来了更多的使用电视的机会,但是曲线都比较平缓,2005年也只是略微向上倾斜,所以就机会的分配角度而言,并没有太大的改善。

由上述的分析可知,如果从人们的机会改善角度考虑经济增长质量的话,那么A县的经济增长质量是要优于B县的。但是,上述的分析也只是提供了一种方法。由于数据的不全面,所以无法全面地比较两个县的经济增长情况。并且这种比较只是从经济发展产生的结果来讨论的,至于什么因素影响经济增长质量还需进一步研究。

图2 A县获得饮用自来水的机会曲线

图3 A县使用电话的机会曲线

图4 A县使用电视的机会曲线

图5 B县获得饮用自来水机会曲线

图6 B县使用电话的机会曲线

图7 B县使用电视的机会曲线

2.教育的机会分配测度。

(1)A 县情况。

本文对贵州省贫困县的中等教育的机会分配进行测度,义务教育分为初级教育和中等教育,其研究对象分别是7~12岁儿童和13~16岁青少年。在调研中我们发现,7~12岁的适龄儿童,无论是家庭极其贫困还是富裕,都是能够享受到义务教育的服务;比较而言,13~16岁青少年容易因一些家庭或者自身因素导致辍学,没有享受到教育服务的机会。因此我们把研究的样本定位为13~16岁青少年,如果相应年龄家庭成员目前状态为在校,则认为其享有教育服务机会。

我们的调查样本来自2004-2009年的贵州省A县和B县,按照收入分组的积累人口和平均机会数据,计算出机会指数(OI)和模拟出相应的机会曲线。

在表3中,2009年有71.79%的13-16岁的青少年获得中等教育机会,平均教育机会从2006年的88.64%逐渐下降至2009年的71.79%,但机会亲贫指数在2009年是大于1的,虽然整体平均机会下降,但是在机会分配上是亲贫的。

表3 2004-2009年A县中等教育机会分配样本信息分析结果(%)

在图8中,A县2005年的获得中等教育的平均机会要高于2009年,2009年的平均机会相对于2005年下降了19%;2005年A县中等教育机会亲贫指数(PIO)却低于2009年,2009年的亲贫机会指数相对于2005年则上升了4.4%。在机会曲线趋势可以看出低收入家庭获得中等教育服务的机会大于高收入家庭,2009年各种等级收入家庭机会更加平均,低收入家庭获得机会程度仍是高于高收入家庭的。在表3中,2005年和2006年A县中等教育服务平均水平相对较高,2007年、2008年和2009年三年度有逐渐下降的趋势。但机会分配的亲贫性在三年间却在上升,表明虽然A县中等教育服务平均机会从2005年到2009年略有下降,但这几年低收入家庭的机会曲线转移量多于高收入家庭,说明贫困家庭子女比富裕家庭子女享有中等教育的机会增加很多,2006年和2009年机会亲贫指数分别为102.12%和103.96%,表现了一定的亲贫性。

图8 A县获得中等教育服务的机会曲线

(2)B 县情况。

在图9中,B县2005年获得中等教育的平均机会要高于2009年,2009年的平均机会相对于2005年下降了12.88%;2005年B县中等教育机会亲贫指数 (PIO)也高于2009年,2009年的亲贫机会指数相对于2005年则下降了9.29%。在机会曲线变化趋势上,低收入群体在整个群体中获得机会最少,而且2009年低收入群体获得机会比2004年低收入群体的机会更少。

表4 2004-2009年B县中等教育机会分配样本信息分析结果(%)

B县在经济增长的同时,中等教育服务的平均机会却在减少,而且机会分配越来越不利于贫困农民。在表4中,2004年到2009年中,仅有2006年的机会亲贫指数是大于1的,PIO从2007年开始就逐渐降低,机会分配趋于恶化。

图9 B县获得中等教育服务的机会曲线

更加不容乐观的是,A县和B县中等教育服务的平均机会在2009年都有很大程度的下降。这一点希望能够引起有关部门的重视,进一步增加两个贫困县中等教育服务的平均机会,提高分配的平等性,使穷人能够真正地从增长中受益,提高经济增长的质量。

五、结论与建议

本文系统性地介绍了经济增长与机会分配的关系,通过社会福利函数思想找到了测度机会分配的方法,然后利用社会机会函数得出机会曲线和机会指数,据此对社会机会分配的公平性和经济增长的包容程度进行实证分析。这些机会包括教育、基础设施服务等。在分析机会分配的过程中,我们发现包容性增长的要义在于其最终成果是不是由全体人民来分享,特别是穷人能不能得到这些机会。机会的平等分配,使穷人的可行能力得到加强,通过自身的努力和环境的改善使得收入增加,逐步脱离贫困状态。同时机会的平等分配,人民的受教育水平、健康状况的大幅提高,使经济增长更平稳而且具有可持续性。

与国内该领域其他实证文章相比,本文研究范围是县域经济,对贵州省A县和B县进行了基础设施和教育两方面机会分配的测度。选取的样本是来自受调查贫困县的农村家户,这也区别于国家和省级的大范围数据。基于前面的实证我们发现:在2005-2009年间,两县在基础设施平均机会上改善明显,有很大程度的提高;而教育平均机会上改善明显滞后于经济增长的速度。在机会分配方面,两个县近年来都有明显的改善,但A县要优于B县,分配更加有利于穷人。相比较而言,A县的经济增长比B县更具包容性。

因此,增强地区经济增长的包容性,扩大社会平均机会,使社会机会分配更具平等性,是减少贫困和提高经济增长质量的重要途径。首先,经济平稳可持续增长是保证,增长能够创造大量的机会,提高社会平均机会的水平;其次,需要有效的社会保障,特别是针对低收入人群,保障他们能够得到更多的基础设施和教育机会,从而消除极端贫困的存在。最后,社会机会分配平等性更依赖于政策的作用,教育、医疗、饮水、电力等公共因素都需要政策的扶持,特别是在贫困地区,完全依赖市场是无效的。

本文的不足之处在于数据方面。由于数据的可获取性问题,在研究中没有加入医疗保健方面机会分配测度,使得社会机会分析不够完整,这将会在今后的研究中予以补充。

[1]Ali,I.2007.Pro-poor to Inclusive Growth:Asian Prescription.ERD Policy Brief No.48

[2]Jason Furman,Joseph E.Stiglitz,1998.Economic Crises: Evidence and Insights from East Asia.The Brookings Institution,vol.29(2).

[3]托马斯.增长的质量[M].北京:中国财政经济出版社,2001.

[4]阿玛蒂亚·森.以自由看待发展[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[5]阿玛蒂亚·森.资源、价值与发展[M].长春:吉林人民出版社,2011.

[6]Roemer,J.E.2006.Economic Development as Opportunity Equalization.Cowles Foundation Discussion Paper No.1583,Yale University,New Haven.

[7]Herr and Priewe,2003.The Macroeconomic Framework of Poverty Reduction An Assessment of the IMF/World Bank Strategy.Working Paper.No.17

[8]Birdsall,N.1993.Social Development is Economic Development.Policy Research Working Paper No.1123,World Bank,Washington,DC.

[9]赫尔普曼.增长的秘密[M].王世华,译.北京:人民大学出版社,2007.

[10]Ali,I.and J.Zhuang.Inclusive Growth toward a Prosperous Asia:Policy Implication.ERD Working Paper No.97.

[11]叶初升、李慧.中国农村经济亲贫增长的测度与分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2011,(5).

[12]Tandon,A.,and J.Zhuang.2007.Inclusiveness of E-conomic Growth in the People's Republic of China:What Do Population Health Outcomes Tell Us? ERD Policy Brief Series No.47.

[13]张芬、何艳.健康、教育与经济增长[J].经济评论,2011,(4).

[14]Rawls,J.1971.A theory of justice[M].Harvard University Press.

[15]阿玛蒂亚·森.贫困与饥荒:论权利与剥夺[M].北京:商务印书馆,2001.

[16]Ail,I.and H.Son.2007.Defining and Measuring Inclusive Growth:Application to the Philippines.ERD working Paper No.98.

[17]Mun C.Tsang and Yanqing Ding.2005.Resource Utilization and Disparities in Compulsory Education in China.China Economic Review.

[18]韩秀兰,李宝卿.益贫式增长与社会机会分配[J].统计研究,2011,(12).

[19]杜鑫.中国农村住户参与转移就业的影响因素分析[J].经济评论,2010,(3).

F124.7

A

1003-8477(2012)07-0086-06

王小林(1969—),男,中国国际扶贫中心研究处处长、研究员。李品高(1987—),男,武汉大学经济与管理学院西方经济学专业硕士研究生。

本文受中国国际扶贫中心2011年度研究课题“贫困县经济增长质量研究”资助。

责任编辑 郁之行