播散性浅表性光线性汗孔角化症一例及家系调查

2012-10-20王连祥

王连祥

临床资料

患者,男,49岁。主因全身淡褐色丘疹、斑疹46年,于2010年9月5日就诊。患者自3岁起面部出现淡褐色皮疹,日光照射后加重,随着年龄增长皮损逐渐增多,四肢、躯干先后出现类似皮损,四肢皮损瘙痒,15年前四肢局部皮损出现疣状增生,自己用刀片及腐蚀剂处理后,部分皮损脱落留下瘢痕。父母非近亲结婚。皮肤科情况:面部、背部、四肢泛发粟粒至黄豆大、不规则形淡褐色丘疹、斑疹,边界尚清,呈堤状隆起,颜色较深,中央轻度萎缩,颜色较淡(图1a-1c)。口腔黏膜及会阴部位未见皮损。背部皮损组织病理示:板层状角化过度,见多处角化不全柱,其下方颗粒层变薄,表皮肥厚,基底层色素增加。真皮浅中层血管扩张,管周淋巴细胞及少量嗜酸粒细胞浸润(图2)。诊断:汗孔角化症。治疗:0.1%维A酸软膏外用,每日1次。用药2周后,皮损较前减少,后失访。

家系调查

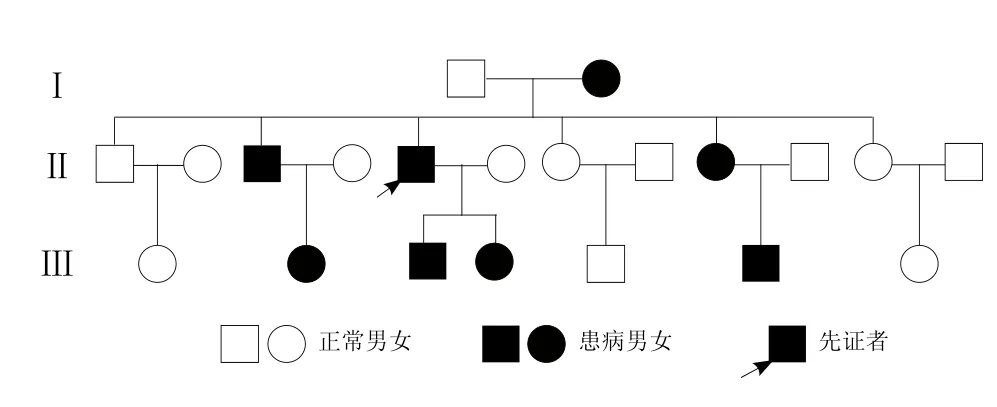

该家系3代共21人。男10人,女11人,均无近亲婚配史,共有8人患本病,其中男4人,女4人(图3)。发病年龄3~18岁。皮损初发部位均为面部,渐累及四肢及躯干。该家系具有以下遗传特点:3代中每代均有发病者,且无性别差异,患者双亲中必有1人患病,连续传代,符合常染色体显性遗传病的特点。

讨论

图1 播散性浅表性光线性汗孔角化症患者面部、背部、右小腿皮损

图2 播散性浅表性光线性汗孔角化症患者下肢皮损组织病理

图3 播散性浅表性光线性汗孔角化症患者家系图

汗孔角化症(porokeratosis)是一种较少见的遗传性慢性进行性角化性皮肤病,属常染色体显性遗传。以边缘堤状隆起、中央轻度萎缩、组织病理学上存在角质样板层(cornoid lamella)为特点,由Mibelli于1893年首先报道并命名。Mikhail认为本病的损害是由于汗孔部角化障碍所致,因此命名为汗孔角化症[1]。1966年Chernosky首先报道了播散性浅表性光线性汗孔角化病 (disseminated superficial actinic porokeratosis,DSAP),是汗孔角化病的一种最常见类型,约1/3患者有家族史,约2/3患者皮损在夏季加重。其皮损广泛分布于曝光部位,发疹与日光有明显关系,皮损浅表呈角化性环状斑块而得名,其家系报道较少。放射、感染、外伤、免疫抑制等因素可诱发本病,日光照射及免疫抑制药物的使用可诱发皮损或使之加重,本病可与其他类型的汗孔角化症伴发,有继发鳞状细胞癌的报道。本病需与光线性角化症、萎缩性环状扁平苔藓、播散性环状肉芽肿、光化性苔藓样角化病、灰泥角化病、脂溢性角化病和发疹性汗管瘤相鉴别。

本家系发病与以往报道不同,多数发病在3~18岁,且随年龄增长,皮损从面部延及四肢及躯干。该家系中先证者3岁发病,与既往国内报道类似[3],与国外Chernosky报道无小于16岁的发病记录不同[1]。

治疗上,目前大多学者认为可以口服阿维A、氯喹或羟氯喹等,外用卡泊三醇、维A酸乳膏等有暂时的疗效。皮损较少可采用液氮冷冻、CO2激光、光化学疗法。本病有恶变的可能,及时行组织病理检查,早期发现和治疗癌前病变很有必要[4]。

(致谢:承蒙首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤性病科蔡有龄教授阅本文组织病理片,特此致谢!)

[1]赵辨. 中国临床皮肤病学 [M]. 南京:江苏科学技术出版社,2010:1069-1072.

[2]张正华, 蒋法兴, 赵敬军, 等. 线状型与播散性浅表性光线性汗孔角化症并存1例及家系调查 [J]. 临床皮肤科杂志, 2005,34(2):108-109.

[3]张正华, 赵敬军, 刘维达. 播散性浅表性光线性汗孔角化症1例家系报告 [J]. 临床皮肤科杂志, 2001, 30(4):240.

[4]周城, 金彦, 张建中. 表现为发疹性瘙痒性丘疹的汗孔角化病 [J].临床皮肤科杂志, 2010, 39(3):159-160.