农产品批发市场供应链封闭化运行模式研究

2012-09-26苟建华

苟建华

(浙江外国语学院国际工商管理学院,浙江杭州310012)

农产品批发市场供应链封闭化运行模式研究

苟建华

(浙江外国语学院国际工商管理学院,浙江杭州310012)

农产品批发市场是我国农产品流通的主渠道,随着供应链管理思想及技术在涉农领域的不断应用,传统农产品批发市场迫切需要改造升级。在当前农产品质量安全事件频发,食品安全监管不力,农产品质量标准、多级检测、信息追溯等体系都不健全的环境下,农产品批发市场应借助改造升级之契机,创新现有农产品供应链,对供应链进行封闭化运行改造,以更有效地管控农产品质量安全问题。

质量安全;农产品批发市场;封闭供应链

一、问题的提出

随着经济的快速发展,现代工农业在为人类提供更多产品的同时,也对人类赖以生存的生态环境造成越来越大的影响。化肥、农药、重金属对依赖土地的农作物产品造成污染,抗生素、激素通过产业链循环在动物类产品中形成残留,加工企业非法使用添加剂,流通过程中由于条件所限(如冷链系统缺乏)遭到有害微生物对产品品质的破坏,这些都给农产品(食品)的质量安全带来了威胁,成为农产品(食品)主要危害来源。在我国,农产品(食品)供应链缺少核心企业主导,供应链集成度低,供应链主体分散(尤其是种养和零售环节),核心企业责任集成机制不健全,这种供应链特性又大大增加了政府的监管难度,加之“体制性的监管缺失”问题,如监管部门的权力寻租、各监管机构缺乏系统性和协调性等[1],使得农产品(食品)质量安全事故频频发生[2]。为了应对农产品供应链中存在的食品安全等诸多问题,政府、企业和相关研究部门都在积极探索新的策略。南开大学刘秉镰教授针对农产品供应链的质量安全问题,于2006年首次提出了“封闭供应链”这个概念,他认为,封闭供应链是以产品质量安全为首要目标,通过管理技术、管理制度和管理模式等创新来确保产品在整个供应链中是处于严格的质量监管之中,使得产品质量安全水准最高和产品质量安全危害最小化的供应链系统[3]。2008年,天津市于文梅、马白玉等政协委员,就食品质量安全问题,提出了构建农副产品封闭供应链的提案[4]。商务部市场体系建设司组织了“十一五”国家科技支撑计划课题:“绿色农产品封闭供应链技术集成及产业化示范”,提出了建立绿色农产品封闭供应链的设想[5]。焦志伦在封闭供应链概念提出后,首次对食品封闭供应链设计要素做了研究,并提出以核心企业为主导的食品封闭供应链系统[6]。可见,因农产品质量安全问题事件的增加,以食品质量安全为切入点,对农产品封闭供应链管理的研究与实践探索也正在兴起。

农产品批发市场是我国农产品流通的中心环节和主要流通渠道,经过多年发展,已经形成了近4000多家的农产品批发市场网络,它肩负着70%左右的农产品流通任务,是城乡集贸市场、菜市场及部分超市零售网点的主要进货渠道。因此,加强对农产品批发市场农产品质量安全的监管有利于提高我国农产品在供应链流通环节整体质量安全水准。但是,无论理论研究还是监管实践,普遍存在“重加工生产、轻流通”思想。在研究层面,对农产品批发市场农产品质量安全问题的研究仍然薄弱[7],应用供应链封闭化运行策略来研究就更少。本文正是基于这样一个可以深化研究的视角,尝试应用供应链封闭化运行策略,对改造升级的农产品批发市场如何管控农产品质量安全问题进行研究,提出与实践相结合的农产品供应链封闭化运行方案,给相关职能部门、批发类企业提供一些管理决策参考。

二、农产品批发市场供应链农产品的质量安全现状

(一)农产品批发市场供应链机制不健全,问题农产品的质量安全责任很难追溯

从宏观层面上看,我国农产品批发市场供应链机制不健全,产品流通秩序比较混乱。一是市场分层管理明显不足。有机、绿色、无公害等优质农产品同普通、劣质甚至假冒的农产品在同一市场销售;可食用的农产品和不可食用的农产品由同一经营主体经营;需冷链物流运作的生鲜农产品和无需冷链物流运作的农产品混在一起经营。分层管理不细,管理部门很难进行规范和管理。二是各供应链主体对农产品质量安全问题均不承担直接责任。在现有的农产品批发市场供应链流通模式中,农产品供应链主要由种养源头(基地)、产地批发市场、销地批发市场、城镇农贸市场、城市超市及便利店等主体构成,但是,批发市场和城镇农贸市场却不是农产品的直接经营主体,它们大多以出租场地作为收入来源,而真正经营农产品的是市场内的各经销商,这些经销商普遍规模较小,经营实力不强,质量安全意识淡薄,发生质量问题很难让其承担直接责任,更重要的是在销售阶段所产生的问题农产品很难追溯其问题根源和质量安全责任。

(二)农产品批发市场供应链主体质量安全管理意识淡薄,质量诚信缺失

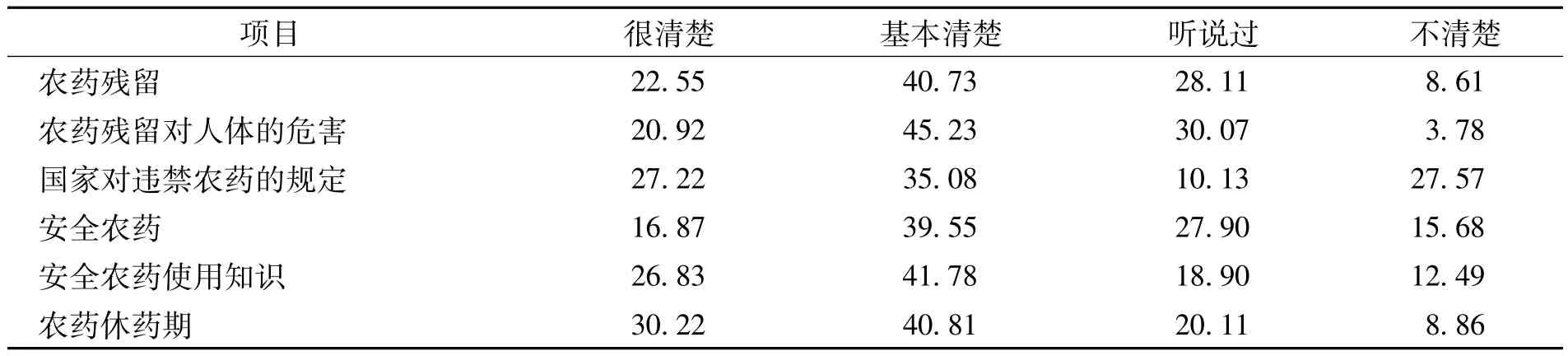

在批发市场农产品供应链主体中,种养者决定了农产品在种养过程中的质量安全水准,是决定性的作用,因为安全的农产品是种养出来的,而不是检测出来的;而批发市场内的经销户如有较强的质量安全意识,问题农产品就很难流通到批发环节,因此,种养者和经销户的质量安全意识可基本决定通过批发市场流通的农产品质量安全水平。然而,现有的种养者多是分散的农户(规模较大的农户或合作组织大多选择了“农超对接”模式),批发市场内的经销户多数是个体工商户,受素质、专门知识等因素的制约,他们的质量安全管理意识、责任意识淡薄,对农产品质量安全相关法律法规也不会主动去学习了解,他们所了解的法律知识大多来源于政府职能部门的宣传和强制性学习。如表1、2所示,调查数据表明,种养者、经销户在生产经营中缺乏质量安全意识。质量安全管理意识淡薄是问题农产品产生的一个重要因素,而更为严重的问题是供应链主体质量诚信缺失,受利益驱动,有些农户或经销户甚至会违背基本的质量诚信道德良心生产危害消费者生命安全的农产品。在批发市场供应链中,组织化程度低下导致了农户和批发商户之间的诚信关系十分脆弱,缺乏基本的信用和承诺,从而在农产品交易中产生了假冒伪劣、以次充好、哄抬价格等机会主义行为,这种脆弱的质量诚信交易关系,根本无法保障农产品的质量安全。

表1 种养者(农户)对农药残留危害及安全用药知识的认知情况①(单位:%)

表2 批发市场内商户对经营农产品质量安全管理知识及法规的认知情况①(单位:%)

(三)多环节开放式供应链经营结构,缺乏统一性的市场准入许可体系

现有的农产品供应链为开放式经营,农产品经营企业往往从短期利益出发,在批发市场内,许多经销商同上游供应商没有建立长期的战略合作关系,对供应商的选择主要考虑农产品的价格因素、品种等因素,加之农产品的来源较为分散,品种数量众多,供应商的流动性较大,经销商也较少以质量标准去判断选择供应商,致使供应商鱼龙混杂,大量问题农产品混迹其中进行销售,危害消费者。尽管各级地方政府有农产品市场准入管理方面的制度,但是在整个供应链过程中并没有建立一套包括主体资格、执行程序、监督管理以及法律适用上都具有一致性的市场准入管理制度。因此,在现有开放的农产品供应链渠道中,产品进入下游分销环节的时候,并不能保证其他地方的市场准入都能严格实施,特别是在那些监控能力还比较薄弱的中小批发市场、小城镇农贸市场,市场准入的管理措施更是难以落实到位,农产品的质量安全也难以得到保障。

(四)供应链上缺少统一的质量检测体系,质量检测与监管执行不力

当前,我国农产品批发市场在农产品质量安全监管方面取得了较好的成效,但仍存在很多须待解决的问题。其一,供应链上农产品质量检测体系没有统一标准。尽管许多批发市场内部实现了农产品检测的统一标准,对农产品实施全抽全检,但是,从整个供应链来看,供应链的不同环节却有不同的控制标准。标准设立的不统一或不科学造成了生产者和消费者无所适从,也影响了对农产品质量的控制成效。其二,产品质量合格认证和质量等级认证的可信度不高。批发市场要求进入到市场进行交易的供应商须提供产地的“产地证明”和“质量检测合格证明”,这些证明并非由第三方权威检测机构或者由批发市场主导的检测机构出具检测证明,而是由产地乡(镇)政府或一些农产品经营协会组织盖章即可。出于发展当地农业经济,维护自身经济利益考虑,产地政府和协会组织并非严格按照一定的质量标准去检测认证农产品的质量,而是放松监管,协助种养者和产地收购商,为其开具证明和“盖章”。因此,在批发市场的市场准入环节,供应商提供的“产地证明”“质量检测合格证明”“质量等级认证”等其公信力很难获得购买者的认同。如表3调查数据显示,购买者对认证存在较大的质疑。其三,市场抽检环节缺乏规模化、标准化、规范化。缺乏规模化的主要原因是农产品批发市场质量安全检测费用由批发市场承担,为降低成本,批发市场会尽可能地减少检测规模;缺乏标准化是因为同发达国家相比,我国部分农产品的质量检测标准较低,时效性差,许多标准没有及时更新补充推广,在供应链各环节也没有统一;缺乏规范化的主要原因是没有对检测主体形成有效的监管,作为最大的利益方——消费者没有参与到质量检测与监管环节,消费者无发言权,因此,批发市场就偏重抽检检测成本低、检测时间短的农产品,而对那些检测成本较高检测时间较长的农产品就不予抽检,这种不规范的检测行为就为问题农产品流入下一消费环节提供了便利条件,埋下了安全隐患。

表3 批发市场内购买者对质量合格认证及产品等级认证的可信度情况①(单位:%)

(五)农产品“身份证”制度未能全面推广,尚未形成全程监控的质量追溯体系

随着条形码、RFID等物流识别技术的不断发展与应用,我国工业企业(包括食品生产企业)生产的产品都向中国物品编码协会申请使用了产品的物流条形码,这种条形码相当于给该公司生产的产品注册使用了“身份”证明。这种身份证明有助于明确企业生产产品的质量责任,也便于管理者、使用者进行管理和查询。然而,我国农业生产领域使用条形码、RFID等身份识别技术的企业相对较少,尤其是组织程度低的农户及一些小的农业合作组织,他们生产的农产品既没有品牌,也没有产地标识,无基本的身份证明,问题农产品一旦出现在消费环节,就很难进行追溯查找,也无法追究生产者的质量安全责任。近些年来,为确保农产品的质量安全,有些地方政府制定了相应的农产品“身份证”制度,如广东、浙江、江苏、上海等地方制定了《食用农产品标识管理规则》,实施农产品标识管理。但是,这种制度并没有全面实施推广,尤其是在中小城市的批发市场中,有品牌、产地标识等“身份”证明的农产品种类较少。根据课题组的调查数据显示(如表4所示),通过批发市场流通的农产品采用身份识别的比率最低。

表4 不同流通渠道农产品身份标识使用情况①

要实现农产品质量安全可追溯,除了建立和推广实施农产品“身份证”制度外,还必须建立能实施全程监控的质量安全信息可追溯体系。当前,我国农产品批发市场都比较重视信息化建设,大多建立了自己的网站,有的甚至开展了电子商务经营业务,但是,这些网站的功能主要在于商品推介,不在于农产品的质量检测信息和问题农产品信息的公布。这说明批发市场建设主体还未能按照质量监管要求,形成完善的农产品安全信息监控机制。我国现有的农产品质量信息追溯系统大多是以大型农业龙头企业为主导建立起来的,在这些追溯系统中,供应链的集成度高,基本实现了供应链的一体化经营,质量安全信息可以实现共享和有效控制。在农产品批发市场所在的供应链中,可实现全程跟踪质量信息的可追溯系统还未建立,农产品质量安全检测、认证及监管等信息无法在批发市场供应链各环节进行及时的交流与共享,各监管职能部门也无法进行有效的协作配合,进而阻碍了整个农产品批发供应链上的农产品质量安全监管水平的提升。

(六)农产品供应链管理技术运用不足,尚未形成完整的冷链物流运作体系

在我国,相对于以连锁超市为核心的“现代流通模式”,以批发市场为核心的农产品供应链,其供应链管理技术的运用明显不足,一些关键技术的集成与应用水平还亟待提高。相对于发达国家,在以批发市场为核心的农产品供应链中,完整的冷链物流运作体系远未形成,在运作实践中存在较多的问题。一是通过农产品冷链物流运作的生鲜农产品比重很少,欧美、日本等发达国家,90%以上的农产品通过冷链系统运作,我国在蔬菜方面的比重大约是5%,肉类约15%,水产品也只有23%[8]。二是冷链物流基础设施较差,包括基础硬件设施与软件配置。三是第三方冷链物流的发展滞后,专业的冷链物流运作需要较高的投入,而市场需求相对有限,这些都制约了第三方冷链物流企业的发展,使得农产品冷链物流服务网络非常有限,加之缺乏完善的物流信息系统,农产品冷链物流的质量、准确性和及时性都难以保证,产生了较高的冷链物流成本和产品损耗[9]。

三、农产品批发市场供应链封闭化运行模式

农产品供应链封闭化运行模式就是把市场准入封闭化策略、多级检测封闭化策略、信息追溯封闭化策略等多种封闭化策略集成到供应链的整体运行之中,形成一个集信息技术、管理技术、管理制度于一体的封闭化系统,如图1所示,以批发市场为主导的农产品供应链封闭化运行模式,其封闭化策略主要包含以下三个方面。

(一)农产品市场准入管理封闭化运行策略

市场准入管理策略可以有效地防止不合格农产品进入批发环节,但是,要有效执行市场准入管理制度,必须要建立一套完整、协调的农产品质量标准体系和供应链流程作业标准体系,它是农产品监管主体进行检测和监管农产品质量安全的基础,也是生产经营者从事合法经营,生产满足质量标准农产品的前提,没有这些客观标准,生产种养者也无所适从。由于我国并不存在统一的标准体系,因此,供应链核心企业——批发市场可以依据我国的实际情况来逐步推行批发市场供应链主导的封闭化运行标准体系。这个标准体系对于凡是要进入批发市场进行交易的农产品来说,应是统一的,为了最大程度地保障质量安全,这个标准应该参照出口级的农产品所应具备的国际标准看齐。批发市场的市场准入可以在索证索票的基础上进行,实行强制索证索票制度,而且索证索票的内容主要是检验入场经营主体的无公害农产品认证、绿色农产品认证、有机农产品认证及QS食品加工许可证等。索证索票制度的实施需要政府部门集中力量来抓,重点监管批发市场所在供应链的各个流通节点,要确保这些制度能够真正的执行。

(二)农产品多级检测封闭化运行策略

在以批发市场为核心的农产品供应链中,商流总是从种养生产源头一直沿着供应链到消费终端结束,在这个过程中,除了信息流、物流、业务流和资金流伴随商流的发生而发生,还需设置一种多级检测流伴随商流或物流的发生,这样就可以最大程度地保障农产品在供应链的商流和物流发生时,问题农产品会被及时发现和处理,减少危害消费者健康的概率。因此,供应链结构设计上,应伴随商流或物流的发生设置农产品检测点,依据我国批发市场农产品供应链的结构特征,可以设置四级检测来实现检测封闭化目标。一级检测:其范围主要指来自上游供应商的农产品由批发市场进行的检测,这种检测主要由批发市场建设主体的检测系统进行检测。二级检测:其范围主要包括由批发市场场内经销商销售给下游企业的农产品;农产品加工企业对农产品进行加工后销售给下游企业的农产品;其他批发型的企业从批发市场购进的农产品;下游零售商直接从批发市场购进的农产品,这些都需进行相应的检测。三级检测:其范围主要包括批发市场的上游环节,其目的是要从源头上控制农产品的质量安全,因此要求上游农产品生产经营者(包括种养基地、专业合作社、大农户、和产地收购商)对农产品进行自我检测。四级检测:其范围主要是围绕消费环节而进行的检测,这个环节的检测大多是在消费终端场所进行,由监管职能部门(如工商、卫生等)主导、第三方权威检测机构、新闻媒体及消费者代表积极参与的条件下进行检测。当然,为了实现信息共享,上述四级检测的信息都需及时输入批发市场主导的质量信息追溯体系,无论哪一级检测出问题农产品,都可以通过信息追溯系统,找到解决问题农产品的有效办法。这样,依据供应链商流或物流而设置的多级检测封闭化策略,便可有效保证批发市场农产品供应链的质量安全。

(三)农产品质量安全信息可追溯体系封闭化策略

为配合多级节点检测封闭化策略,还必须建立起能覆盖农产品批发市场、农产品种养基地、批发市场内部供应链节点企业(经济实体)、农贸市场、连锁超市、检测部门等组织的农产品质量安全信息可追溯系统,以实现供应链信息整合及供应链上质量安全信息的一致性。有了供应链上质量安全信息的一致性,供应链各主体便无法伪造质量安全信息,农产品在每一个环节检测出的信息也是可靠的。在运行信息追溯系统时,收集、记录和添加供应链各环节进出两个时点的信息,从而使产品或原料相关状态的信息进入信息追溯系统。这些信息需要及时向政府相关职能部门、第三方检测机构、供应链上各节点企业(含消费者)传递,实现信息资源在各个环节的共享。对于消费者来说,可以通过设在农贸市场终端查询系统进行查询,也可以通过Internet网络进行访问查询,实施质量信息追溯。

四、农产品批发市场供应链封闭化运行模式的发展对策

(一)全面改造与提升批发市场功能,政企共建以批发市场为主导的质量检测体系

按照供应链核心企业所具备的条件来看,传统的农产品批发市场并非供应链的核心企业,因为批发市场并不从事具体的农产品贸易,它只是一个批发场地的经营者、管理者、服务者,从事交易业务的是市场内的各经销商,批发市场对交易各方的链接非供应链上下游关系。因此,传统的批发市场很难形成供应链核心集成的机制,要提高农产品供应链管理效率,就需要对传统的批发市场进行供应链内部化改造。改造时,以现有批发市场为基础,充分应用现代信息技术、现代物流技术、借助于在工业领域非常成熟的供应链管理运作思想及技术,形成一个开放的,公益性、社会性与可调控性的功能集结点。在我国,农产品批发市场作为一个整体在资源的整合和配置上较其他流通主体(比如农贸市场)更具实力,政府将主要的质量安全监管资源集中于批发市场,将会比监管其他主体更具效率,管制成本更小[10]。从这个意义上来说,批发市场的改造升级需要政府的财力支持,尤其是在质量检测体系的建设方面。从发达国家的经验来看,国外农产品批发市场的建设大多由政府投资,其定位也属于公益性质。鉴于我国实际,政府可依据批发市场的发展情况,政府和批发企业共同投资建设,全面改造现有批发市场,使之成为能整合农产品供应链资源的核心企业。基于质量安全,批发市场改造升级需注重以下几个方面的发展:一是批发市场建设主体要对场内经营者进行企业化改造。通过组织形式的改造,促进批发市场内经销商的组织化、企业化程度不断提高,条件成熟的批发市场可重点发展公司制的市场经营主体。二是政企共建以批发市场为主导的质量检测体系。政府和批发市场都需不断增加质量检测建设体系的投入,依据不断发展的检测技术配置相应的检测设备,增加相关检测机构和人员,把批发市场建设成为符合国际化标准的农产品农药化肥残留检验与质量检测中心。三是注重批发市场的信息化建设。对批发市场的信息化网络进行全面升级改造,形成高度集成的农产品批发市场信息网络,使其成为农产品的信息中心、咨询中心和服务中心,实现农业生产与市场的紧密对接。四是基础设施与服务功能的系统化。逐步完善批发市场的配套设施,设立集中物流运作模式所需的仓储、保鲜设备设施。通过对农产品全流通过程的监管,保障批发市场运作走向规范化、法制化、科学化。

(二)逐步推行农产品产地标识“身份证”制度,建立批发市场主导的可追溯体系

一是需要各级地方政府积极推行农产品产地标识“身份识别”制度,通过农产品身份识别与信息公开制度明确供应链上各节点企业主体的责任,包括种养主体、加工、流通、检测机构和政府管理等主体。二是政企共建以批发市场为主导的农产品质量安全信息可追溯系统。追溯系统建设和运行所需资金可采取“政府补贴、市场化运作”的办法,在系统建设时期,以政府补贴为主,市场化运作为辅,即政府投资建设为主,批发市场及市场内的各经营主体象征性交纳服务费用。系统正式运行以后,以市场化运作为主,政府补贴为辅,即以交纳服务费为系统运行费用,政府适当补贴。三是加快可追溯系统的制度建设,逐步推行“行业准入、强制认证、产品准出、市场准入、环环检查”等管理措施,发挥各种组织的监管作用。

(三)营造农产品质量安全诚信经营环境,建立基于质量诚信为主导的市场准入机制

反思近几年的农产品(食品)质量安全事件可以发现,每一个食品质量安全事件的发生,无一不是追逐利益的结果,无一不存在着主观上的故意,无一不存在着道德诚信的丧失[11]。因此,如何根据农产品质量诚信缺失的原因,对症下药,营造批发市场农产品供应链各主体诚信经营的道德环境,促使供应链各主体诚信经营,已成为批发市场农产品供应链质量安全问题控制的关键。诚信缺失问题的解决是一个庞大的系统工程,从宏观层面来看,需要政府组织营造农产品质量安全诚信经营环境,从政策、法制、监管、宣教、自律等多方面着手,使农产品供应链各主体不愿、不敢、不能触犯农产品质量安全法规,更重要的是通过增加违法成本,使其“犯不起法”。为此,需要政府完善农产品质量诚信经营的法律体系,逐步建立诚信经营评价标准;与此同时,借鉴发达国家的经验,采用严刑重典治理质量诚信失信行为,提高质量安全诚信违法成本。在质量安全问题面前,根本就不允许有“下不为例”。一次恶意质量安全失信,一次恶意违法,一次恶性质量安全事故,供应商就应永远从农产品(食品)行业出局。从微观层面来看,以批发市场为主导的农产品供应链中,批发市场建设主体应以质量诚信作为市场准入制度的核心标准,即以质量诚信作为供应商的最低进入门槛,也是建立封闭供应链合作关系的最低门槛。为有效阻止问题农产品流入消费市场,批发市场建设主体应以整条供应链的农产品质量安全为核心责任,充当质量诚信经营的主导者、管理者和管理者。围绕批发市场供应链,营造商户质量诚信经营的道德环境,培育商户诚信经营的企业文化,树立质量诚信为本的生产经营理念;落实批发市场内商户责任人的主体地位;通过完善供应链上农产品种养者的农产品产地“身份证”制度,对农产品供应商建立质量诚信档案管理系统,实现诚信信息共享,以促进农产品种养者减少违法种养行为;加强对农产品种养者、经销商户诚信行为的监督管理,建立诚信奖惩机制,并把这些机制同市场准入管理、质量检测和可追溯体系相结合起来实施,以确保供应链主体减少质量诚信缺失行为。

(四)加强农产品质量安全监管制度建设,建立统一的农产品安全监管机制和标准

一是加强市场准入方面的政策制定与监管。政府要构建各流通环节的市场准入制度,制定农产品质量安全产地环境质量标准、生产技术标准、产品标准、产品包装标准和储藏、运输标准,使之构成农产品质量安全完整的标准体系。二是要规范农产品封闭供应链各环节的检测检验制度。封闭供应链中构建的多级检测制度也要求各级供应链节点进行进出环节的检测。重点包括检测内容和标准进行统一规定,政府授权的第三方检测机构,检测机构对检测结果承担责任,进一步完善流通环节的索证索票制度与抽样检测制度,企业自主检测进行监督抽查制度,完善市场准入检测,对于申请市场准入认证的农产品经营者严格按照国家标准进行检测等。三要加强农产品风险评估、监测和预警制度体系的建设。农产品封闭供应链的构建运行,除了需要政府制定实施有针对性的支持政策以外,还需要政府构建农产品风险评估、监测和预警等配套管理制度,以使农产品封闭供应链的运行更有效率,从而保障农产品的质量安全。除这些主要的制度建设外,还必须建立统一的农产品安全监管机制和标准。借鉴欧盟做法,由食品药品监督部门牵头,联合质量监督、农业、环保、工商、卫生等部门的职能分支机构,改革现行的质量监管“分段管理”模式,逐步推行“统一的”或“分类的”农产品质量安全监管模式,形成集检测、认证、监管、预警、科研、咨询、信息公开、查询于一体的具有权威性、专业性、独立性和公正性的监管职能机构。同时,政府监管部门要不断更新基本农产品(食用)市场准入标准体系,形成统一、权威的基本市场认证标准并加以推行[12]。

(五)加强对供应商的控制管理,逐步推行一体化的农产品生产供应模式

其一,批发市场建设主体要加强对农产品供应商的控制管理。在农产品质量越来越受关注的今天,供应链上各节点企业有一个什么样的质量观念非常重要,他们的生产经营观念直接影响到农产品整个供应链的质量体系。实践表明,问题的根源往往在于供应商,农产品的供应商包括分散的小农户、规模较大的农场、农村专业合作社组织、农产品生产公司,这些经营主体处于供应链的最上端,他们与农产品的质量安全密切相关。因此,要实施供应链封闭化的运行模式,农产品质量安全方面能否取得成功,关键环节还在于对供应商的控制管理。为此,批发市场建设主体需出台各种措施,鼓励市场内的经营主体同上游供应商建立长期合作关系,加快推进农产品种养生产基地和合作社建设,充分发挥生产基地和合作社统一管理、统一服务的功能,以提高农产品质量安全的监控力度和生产信息记录的完整性和规范性,从而降低供货商实施农产品质量安全可追溯的成本和提高其追溯的能力,也有利于实现批发市场经营主体创新,培养运销联合体,实行和完善农产品批发市场准入制度。其二,批发市场建设主体要创新经销商户同农产品生产组织的合作方式,逐步推行一体化的农产品供应链模式。农产品在生产种养环节的质量安全水平与农产品生产组织模式有着密切的关系,不同的供应链组织模式在其产品的质量安全保障水平上呈现出如下的梯度:完全一体化(公司返租、合伙制)优于“公司+农户”,优于蔬菜生产基地,优于散户生产[13]。即农产品供应链的纵向一体化程度越高,产品的质量安全水平就越高,紧密的纵向协作之所以能够控制农产品质量,可能有多重治理机制:重复博弈与信誉机制、激励机制、直接干预、质量追溯系统、集体惩罚和其他的一些非正式制度等。因此,基于质量安全考虑,批发市场建设主体要出台相应的管理策略,促使批发市场内的商户同农产品种养者建立长期合作的供应链关系。借鉴“直属农场”模式、“农产品加工企业(农民协会)+农户基地生产”模式和“超市+农产品加工企业+农户”模式等较为成熟的合作模式,建立适合批发市场为主导的农产品供应链纵向一体化的生产供应模式。其三,作为企业化的批发市场要组织力量培育农业专业合作社组织等中介组织。研究表明,农村专业合作社组织等中介组织介入供应链中,对于保障农产品质量安全具有极其重要的作用。农业专业合作社可有效推进农业生产的规模化、标准化、专业化,能规范和约束农户生产行为的职责[14]。批发市场建设主体应协同市场内的经营主体同农业专业合作社形成长期的供货合作关系,组织力量培育农业专业合作社组织等中介组织,让农业合作社组织按照批发市场建设主体所要求的产品质量标准进行种养生产、初级加工等生产经营活动,以此提高农产品质量可追溯程度与农产品的质量安全水平。

(六)建立供应链封闭化的物流运作模式,逐步推行农产品冷链物流系统

从国外的经验来看,要最大程度的阻止问题农产品进入流通环节,在物流环节采用一定的封闭管理手段,是一个行之有效的方法[15]。如通过供应链全程冷链运作管理,让农产品在封闭化的流通渠道中运行,就可以实现高效的可控性。因此,批发市场可逐步推广封闭化的物流运作体系,实施农产品物流的封闭化运作。从供应链的结构来看,批发市场处于供应链的中间环节,是农产品进入和流出的重要基地,因此,根据批发市场的物流中转功能,批发市场可以建立集中控制的物流运作模式,达到对物流运作过程的集成化控制、全程物流信息化监控,这样保障性就更强。当前,我国农产品批发市场物流体系比较分散,尤其是在农产品输入批发市场之前的物流环节,物流设施一般由农产品生产地的农产品生产、批发或物流企业各自建设,由于经营规模问题,大多企业不会在物流硬件和软件方面进行投资,能确保农产品质量安全的软硬件技术无法集成应用,也使相应的质量检测、质量认证等制度难以在物流环节执行和监督,在物流过程中所产生的质量安全问题也就很难得到解决,尤其是(鲜活)农产品的物流。以批发市场作为物流控制的集成节点,建立集中控制的封闭化物流运作模式,在这种模式中,批发市场成为农产品物流的集中点,在市场内统一设立农产品集中库,其经营权可以通过市场方式解决,但是监管必须由政府职能部门负责,批发市场建设主体辅助管理;所有通过批发市场进行的储存、加工、分拣、装卸、搬运、包装和共同配送等农产品物流活动,均在集中库进行,这样就可以把农产品物流所涉及到的业务操作、信息处理、质量检测等内容整合在一个封闭化的严密监管之下。这种模式简单易行,可以作为批发市场农产品供应链物流封闭化运作的基本模式。

为了大力发展冷链物流,国家发改委2010年发布了《农产品冷链物流发展规划》[16],明确提出了批发市场发展农产品冷链物流服务体系的政策措施。有了政策的大力支持,批发市场建设主体应结合供应链封闭化物流运作体系的建设,建立以批发市场为核心控制企业的冷链物流体系,逐步推进冷链物流配送模式,确保鲜活农产品的品质,降低损耗,这是批发市场改造升级的战略选择。

注释:

①资料来源:作者根据2011年暑假课题组成员到浙江、江苏、上海、山东、安徽等地对超市、批发市场、农产品专门店及质量安全监管机构等调研材料整理而得。

[1]王海萍.食品供应链安全监管体系创新框架研究[J].广西社会科学,2009(9):34-37.

[2]杜龙政,汪延明.基于大食品安全的全产业链治理研究[J].科学决策,2010(10):29-38.

[3]王多宏,杨太伦,李萍.我国绿色农产品封闭供应链理论体系研究[J].生产力研究,2010(3):62-64.

[4]张秀云.建农副产品封闭供应[EB/OL].(2007-01-30).http://news.163.com/07/0130/09/362TDI3H000120GU.html.

[5]刘伟华,肖建华,焦志伦.农产品封闭供应链典型运作模式及其成本控制研究[J].软科学,2009(11):58-63.

[6]焦志伦.基于食品安全的封闭供应链设计初探[J].物流技术,2009(4):80-84.

[7]任燕,安玉发.农产品批发市场食品质量安全监管分析——基于北京市场的问卷调查和深度访谈资料[J].中国农村观察,2010(3):37-46.

[8]宋汉利,于勇.农产品冷链物流中的安全监控应用研究[J].物流技术,2007,26(2):177-179.

[9]陈丽华,巩天萧.农产品冷链物流存在的问题与发展对策[J].物流技术与应用(货运车辆),2011(2):68-69.

[10]叶俊焘.以批发市场为核心的农产品质量安全追溯系统研究:理论与策略[J].生态经济,2010(10):110-115.

[11]刘凤梅.食品质量安全中的诚信问题[J].岱宗学刊,2011(9):30-31.

[12]刘秉镰,焦志伦.创新食品安全流通管理模式[J].决策咨询通讯,2010(5):26-28.

[13]汪普庆,周德翼,吕志轩.农产品供应链的组织模式与食品安全[J].农业经济问题,2009(3):8-12.

[14]韩青,袁学国.《农产品质量安全法》实施对批发市场经营行为影响研究[J].中国流通经济,2010(5):64-67.

[15]黄福华,周敏.封闭供应链环境的绿色农产品共同物流模式研究[J].管理世界,2009(10):172-173.

[16]国家发展改革委印发《农产品冷链物流发展规划》[EB/OL].(2010-07-28).http://www.gov.cn/gzdt/2010-07/ 28/content_1665704.htm.

Study on Closed Supply Chain Operation Mode for Agricultural Products on Wholesale Market

GOU Jianhua

(School of International Business Administration,Zhejiang International Studies University,Hangzhou 310012,China)

Agricultural products wholesale market is the main channel of agricultural products circulation in China.With the constant application of supply chain management theories and practices in agriculture-related field,the conventional wholesale market for agricultural products need to be upgraded urgently.Under various unfavorable conditions,including the high-frequency occurrence of food safety accidences,defective systems of food quality standards,multi-level inspection and information tracking,the agricultural products wholesale market should make full use of this opportunity of transformation and upgradation to innovate the existing supply chain,conduct closed operation transformation,in order to effectively manage and control the quality safety problems.

quality safety;agricultural products wholesale market;closed supply chain

F762

A

2095-2074(2012)01-0077-09

2011-12-15

课题项目:教育部人文社会科学研究项目(10YJA790056);浙江省哲学社会科学规划课题(10CGJJ09YB)

苟建华(1970-),男,四川南充人,浙江外国语学院国际工商管理学院副教授,工商管理硕士。