为什么美国没有社会主义?——兼论奥巴马政府的治国理念*

2012-09-20刘玉安

武 彬 刘玉安

奥巴马政府2009年上台后,由于推行了一系列有利于社会下层的改革,一直被美国中上层社会攻击为“搞社会主义”。2012年赢得连任后,为了表示对奥巴马的不满,美国一些地方甚至还爆发了颇有声势的“独立运动”,要求脱离美利坚合众国,建立独立的国家。由此可见,“社会主义”在美国已经成为一种反动的、可怕的字眼,难怪到目前为止美国历史上任何一届政府,包括刚刚赢得连任的奥巴马政府,都未曾宣称信奉社会主义。这就提出了这样的问题:为什么美国没有社会主义?目前的奥巴马政府奉行的又是什么主义?

一、为什么美国没有社会主义?

众所周知,社会主义最初是作为近代资本主义的对立物而产生和发展起来的。尽管它有着许多不同的定义和不同的形态,但有两点是共同的:第一,它对资本主义制度持批判、否定的态度;第二,它是一种有组织的、以广大工人群众为基础的社会运动。三百多年以来,随着资本主义的发展,社会主义也传播到了世界各地。信奉社会主义的政党已先后在许多国家执过政,目前世界最大的社会主义政党组织——社会党国际——拥有一百多个成员党,遍布五大洲。可以说,世界上几乎所有的国家都有社会主义,唯独美国例外。

为什么美国没有社会主义?这个问题引起了许多学者的关注。德国著名社会学家桑巴特曾深入地研究过这个问题,并以此为题目写了一本专著—— 《为什么美国没有社会主义》。该书1906年首先以德文出版,很快被翻译成法、英、西、日等各种文本出版,2003年还出了中文版。虽然已经过去了一百多年,这本书中的一些观点仍然被广泛引用。在桑巴特看来,美国之所以没有社会主义,首先是因为美国具有资本主义发展得天独厚的资源条件,用他的话来说就是:“美国是资本主义的黄金国度。资本主义充分、纯粹的发展所需要的一切条件首先在这里得到了满足。任何别的国家、别的民族都没有这样的条件,能使资本主义发展到最发达状态。”①[德]W·桑巴特:《为什么美国没有社会主义》,社会科学出版社2003年版,第1页。

美国的这一优越性首先表现在它拥有比欧洲更为丰富的自然资源。在资本主义发展的早期阶段,当欧洲各国新兴资产阶级忙于圈地并制造出一大批流离失所的多余人口时,美洲却有大片大片肥沃的处女地等待开发,随后又发现了一座座金矿、铁矿、煤矿、油田等。1776年之前,美洲就是被欧洲资本主义列强当做淘金场和原材料产地而被开发的。1776美国独立后,由于土地价格低廉,什一税已经被废除,其他捐税也较轻,再加上有明确保护资本主义发展的政治制度,这里很快又变成了投资者的乐园,吸引了世界各地的投资。以1774年为基点,到1779年美国的资本存量增加了3倍多,到1909年则增加了388倍②参见[美]斯坦利·恩戈尔曼、罗伯特·高尔曼编《剑桥美国经济史》(第二卷),中国人民大学出版社2008年版,第10页。。丰富的自然资源加上充足的资本,构成了美国资本主义充分发展的两个有力翅膀,使得美国的经济发展扶摇直上。到第一次世界大战爆发前的1913年,美国的经济总量就超过了英、法、德等老牌强国,跃居世界第一。

由于自然资源丰富、资本充足而劳动力相对短缺,使得美国的工人阶级从一开始就处于一个较为有利的地位。当欧洲工人为了生存和避免失业而不得不接受低廉的工资、恶劣的工作条件时,美国工人则可以很有底气地跟雇主谈条件。由于劳动力相对短缺,美国的资本家不得不更加拼命地改进技术,提高资本的有机构成,而这又使得美国的劳动生产率得到迅速提高。

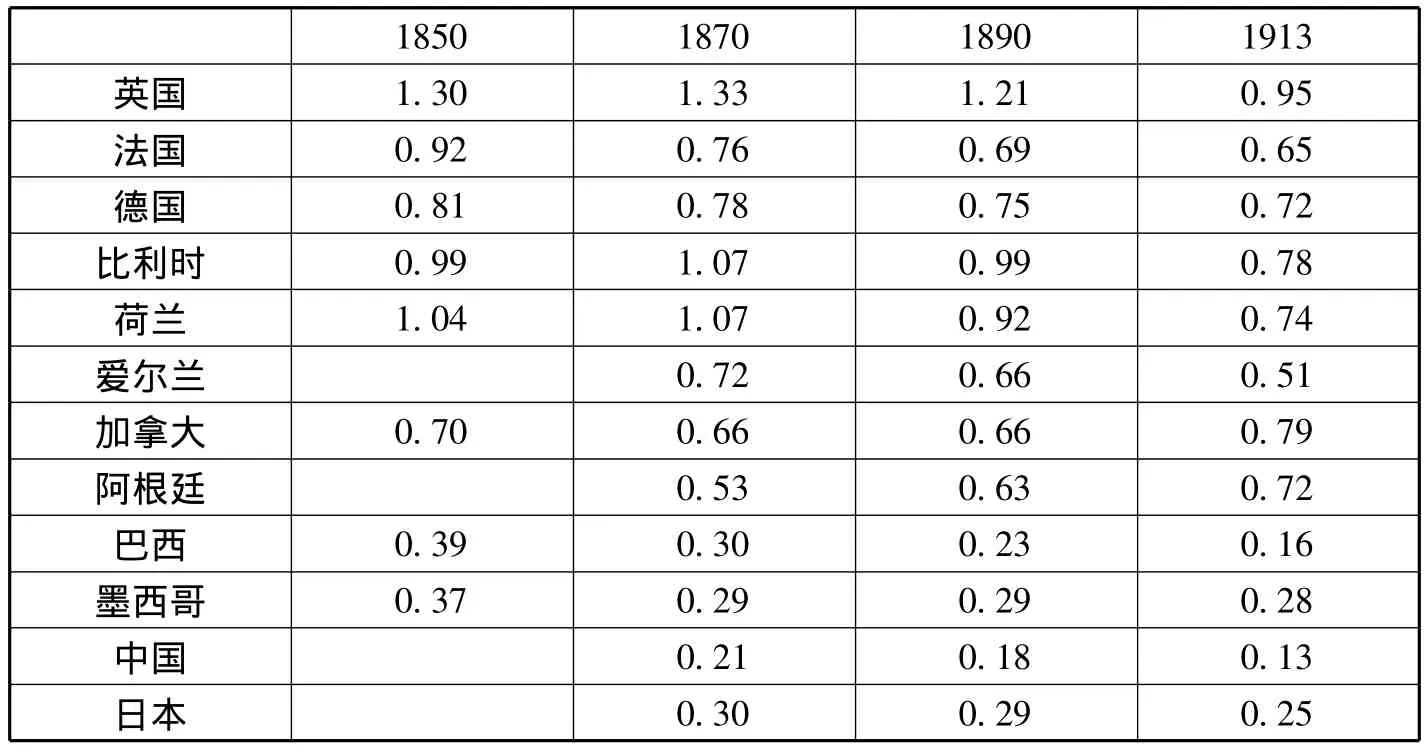

表1:美国人均国内生产总值与世界其他国家的比较 (1850~1913)(以1990年美元价格计算,美国为1)

从上表可以看出,在1850年,英国、荷兰的人均国内生产总值还高于美国,比利时、法国与美国还大致相等;但到了1913年,英国、荷兰已经处于下风,法国则仅为美国的不到三分之二。中国在1870年还占美国的五分之一强,到1913年则仅为美国的八分之一。日本也由1870年占美国的三成,下降为1913年仅占美国的四分之一。也就是说,到1913年,美国的全员劳动生产率在世界上已经处于绝对领先地位。

由于美国经济的这块蛋糕做得特别大,就使得美国的工人群众可以从中分得相对较大的份额,这可以说是美国之所以没有社会主义的第二个原因。在《为什么美国没有社会主义》中,桑巴特详尽考察了美国工人的经济状况并与德国做了比较,他发现,1900年美国工人的工资大约是德国工人的两到三倍 (见表2),但若加上住房及各种日常福利等,美国则与德国大致相同。其结论是,美国的工人阶级不但衣食无忧,而且有能力参与奢侈品消费,甚至还可以有储蓄,他们中的佼佼者、幸运者仍有机会上升到有产者的队伍中来。

表2:1900年德国和美国各工业部门工人的平均工资 (单位:德国马克)

因此,与欧洲的工人阶级不同,美国的工人阶级并不排斥资本主义制度,或者说他们从来没有接受过社会主义。虽然美国也有工会组织,也有工人运动,但正如桑巴特在做了大量考证后所指出的:“美国工会领导人对资产阶级社会改革家的态度表明,他们的确想要领导一场‘改善工资收入者状况’的艰苦斗争,但并不准备抛弃资本主义经济体系。与欧洲或者至少是欧洲大陆的工人相比,美国工人阶级极其不同的精神就体现在这里。美国工人觉得,在工作条件的建立方面,他们与雇主是非常对立的,但他们却随时准备着与那些支持他们的资产阶级分子并肩而立。不仅如此,工人代表们还自由地并且经常地与那些愿意在平等权利的基础上同工人们达成谅解的雇主一起进餐。”①[德]W·桑巴特:《为什么美国没有社会主义》,社会科学出版社2003年版,第41-42页。

美国没有社会主义的第三个原因,是美国工人在国家政治生活中具有相对较高的政治地位。作为弱势群体,美国工人当然希望能够得到国家的支持和保护,而由于较早实现了普遍选举权,所以美国工人既有参与国家政治生活、寻求国家支持和保护的积极性,也有实现这一目标的路径。

受欧洲大陆传统的影响,殖民地时期的北美各地对选举权虽然也有种种限制,但由于土地资源丰富且价格低廉,对土地的占有比较容易和普遍,再加上各地对财产的限制普遍较低,因此在独立战争前,北美21岁以上的白人男性公民中大约有四分之三已经获得了选举权。这个比例比同时期的欧洲各国都高得多。独立战争爆发后,为了争取民众的支持,北美各地纷纷进一步降低选民的资格限制。独立之后的美国,事实上已经步入了现代政党政治时代。为了赢得选举,早期的联邦党、民主共和党以及后来的辉格党、民主党,都对扩大选举权做了巨大推动。到1855年,美国基本废除了对选举权的所有财产限制;到1860年,美国的白人成年男性已经普遍获得选举权。这在当时的世界上是绝无仅有的:1832年,英国新的选举法仅仅把选民从占人口的2%提高到4%;法国在1848年才废除了高额的财产资格限制,且很快又被1852年上台的第二帝国所否定;德国的男性普选权于1871年才开始实施;荷兰、北欧各国则直到19世纪末、20世纪初才先后实现了男性普遍选举权。虽然不加种族、性别等任何限制的普遍选举权在美国的实现是20世纪后期的事情,但白人成年男性普遍选举权的较早实现,确实大大提升了美国工人对国家的认同感。美国著名矿工领袖约翰·米切尔曾这样说:“作为工会主义者,它们 (指工会)是国家的一部分……拥有部分地决定国家政策的权利。这个国家的工会运动只有在把自己与国家视为一体的情况下才能取得进步。”①转引自[德]W桑·巴特:《为什么美国没有社会主义》,社会科学出版社2003年版,第34页。既然已经自我感觉到是国家的主人了,这就很难想象美国工人会发动欧洲那种激进的、甚至以打碎国家机器为目标的社会主义运动。

此外,美国特殊的政党政治制度可以算是美国没有社会主义的第四个原因。自建国以来,美国在不同时期出现过三对政党,即六大政党,分别是联邦党与民主共和党、辉格党与民主党、共和党与民主党。这些政党都不是意识形态的党,而是典型的选举党。在美国,不仅总统、议员由选举产生,各州、县、基层政府的许多公共职位也由选举产生,这使得选举成了名符其实的豪赌。然而豪赌是需要本钱的。为了赢得选举,各个时期的两大政党一直无所不用其极。一方面,它们会随时准备调整竞选纲领和政策以迎合选民;另一方面,为了扩大宣传和社会影响,它们会拼命筹集选举基金。据测算,在美国2012年这次选举中,民主党和共和党双方共花费了大约60亿美元。这样的数额,对工人政党及其领导人来说显然是不可想象的。此外,为了防止选票过度分散,美国的建国者们从一开始就确立了多数代表制原则,即我们通常所说的“赢家通吃”的原则。这样一来,把选票投给没有胜出希望的少数派,就等于弃权。因此,正如桑巴特所指出的,美国政坛上始终是两党轮流坐庄,包括曾经出现过的社会主义政党在内的第三党,从来都没有获得成功。这也就不难理解为什么美国没有社会主义了。

二、罗斯福是“斯大林分子”吗?

虽然也曾有过曲折和波动,但从国家独立特别是南北战争直到20世纪初,美国社会一直相对稳定,至少没有发生类似欧洲各国那样的阶级斗争和社会主义运动。所以,桑巴特在1906年出版的这本书也一直没有受到质疑。但在1929-1933年经济大危机之后,情况有了变化。因这场危机而出台的“罗斯福新政”,被许多评论家看作是一种“偷偷摸摸的社会主义”,罗斯福本人甚至也被其政敌指责为“斯大林分子”。事实果真如此吗?

对于1929-1933年的那场经济危机,史学家们至今仍谈虎色变。1929年10月24日上午10点,美国纽约股票交易所一开盘即出现了抛售,一天之内55种主要股票平均下跌了40%,一场前所未有的经济危机由此爆发。在危机最严重的1932年,美国的工业生产比1929年下降了46.2%,其中,机床制造下降了87%,钢铁产量下降了75.8%,生铁产量下降了79.4%,煤产量下降了40.9%,汽车制造下降了94.6%。到1933年3月,美国共有11730家银行破产,251200家企业倒闭,1700万工人失业,占工人总数的32%,另外还有100多万农民破产。据1932年9月份的《财富》杂志统计,当时美国城市人口中有3400万人——占总人口的28%——没有任何收入。

在这样的情况下,美国的工人群众不可能坐以待毙,他们提出了“不愿饿死——必须战斗”的口号。在1929-1933年间,美国共发生了2700次罢工,参加的工人总数达到350万,此外还有200多万农民参加了示威游行。1932年5月,25000多名参加过第一次世界大战的退伍军人,由于完全失去生活来源,要求政府提前发放补偿金。他们以“向饥饿进军”为口号,从全国各地汇集到华盛顿,向中央政府请愿,惊慌失措的胡佛总统居然调集军队予以镇压,造成了打死4人、打伤100多人的“血腥大屠杀惨案”。罗斯福总统在1933年就职演说中曾这样说过:在当时的美国,“工业企业枯萎的落叶到处可见,农场主的产品找不到销路,千家万户多年的积蓄付之东流……大批失业公民正面临严峻的生存问题,还有大批公民正在以艰辛的劳动换取微薄的报酬。只有愚蠢的乐天派会否认当前这些黑暗的现实”①郑家顺主编:《美国历届总统就职演说》,东南大学出版社2010年版,第101页。。用一家美国出版社当时的话来说:“当时美国社会形势之混乱超出想象,各种政治力量蠢蠢欲动,各种社会思潮泛滥成灾,更有成千上万失去生活保障的下层民众在街头聚集,整个美国命悬一线。”②[美]威廉·曼彻斯特:《大萧条与罗斯福新政》,海南出版社2009年版,扉页。在此背景下就任美国第37届总统的富兰克林·罗斯福,必然要进行一场大刀阔斧的改革。他在就职演说中就呼吁国会授予自己特别的权力,也就是“向非常情况开战的广泛的行政权,就像真的遇到外敌入侵时赋予总统的那种广泛的权力”③郑家顺主编:《美国历届总统就职演说》,东南大学出版社2010年版,第106页。。所谓的“罗斯福新政”,由此拉开了序幕。

罗斯福新政实际上主要由四个法令组成:

第一个是《银行法》。该法对美国银行业的注册规则、营业范围、运营规则、交易系统等都进行了详细规定,并依法成立了联邦证券交易委员会,对整个证券市场的交易行为进行具体的监管。此外,为了防止因一家银行破产而导致千家万户多年的储蓄付之东流,美国还依法成立了联邦存款保险公司,由总统任命的人员进行管理,其职责主要是对联邦储备银行及其成员银行的存款安全进行监管,如果某一成员银行破产,联邦存款保险公司将代其向储户支付。这样,所有在联邦储备银行及其成员银行中的储户存款就有了可靠保障。总之,通过《银行法》及其他一些相关法令,一向桀骜不驯的美国银行业、金融业被套上了笼头。

第二个是《农业调整法》。美国当时还有大约四分之一的人口从事农业生产。由于农产品价格暴跌,美国650万家农场中有250万家面临破产。根据《农业调整法》,美国销毁了大量过剩的农产品,减少了播种面积,压缩了农产品产量,提高了农产品价格,从而提高了农民的收入和购买力,为工业的全面复兴准备好了市场。

第三个是《国家工业复兴法》。依据该法,美国成立了由政府、银行界、工业界和经济学界等多方代表组成的“全国工业复兴局”,对全国的金融运作、工业生产、商业经营等实施监管。美国把当时全国的所有工业企业划分为7类,各类企业分别制定自己的运行方案,对所属各企业的产量、价格、市场分配等进行规定,最后报送罗斯福总统签署批准。为了避免恶性竞争,提高生产效率,《国家工业复兴法》鼓励企业之间的合并。美国政府依据该法兴办了许多以基础设施建设、水利、造林等为主要内容的公共工程,不仅吸纳了大批失业人员,而且也为后来的经济发展创造了条件。此外,依据《国家工业复兴法》及稍后通过的《全国劳工关系法》,美国政府还对劳动力市场进行了积极干预。据此,美国工人正式获得组织工会的权利,工会有权选派代表与雇主就工资、工作条件等进行谈判,签订“集体合同”;雇主必须遵守最高工作时间、最低工资限额等规定,不得雇用童工等。

第四个是《社会保险法》。前三个法令基本上解决了当时美国工业、企业、农业、商业、服务业的运营问题,从而解决了广大就业人员的生活问题。但在当时的美国还存在着大量失业人员、无业人员以及因种种原因失去生活来源者,他们生活毫无着落,对社会安全和整个社会的发展是一个严重的威胁。于是,罗斯福决定推行一项更大胆的改革,即通过颁布《社会保险法》来建立社会保障制度。这是美国历史上第一个由联邦政府承担义务,旨在解决因年老、失业以及其他原因丧失生活来源者的基本生存问题的法律,它确立了二战后美国福利国家制度的基本原则。《社会保险法》明显带有“劫富济贫”的色彩,因为社会保障的资金来源只能是以富人为主要对象的税收。特别是随后颁布的《财富税法》,确实大大增加了对富人的征税。这样一来,罗斯福新政就具有某些“国家社会主义”的特征了,正如《剑桥美国经济史》的作者所认为的:罗斯福新政实际上是美国走上社会民主主义道路的开端①参见[美]斯坦利·恩戈尔曼、罗伯特·高尔曼编《剑桥美国经济史》(第三卷),中国人民大学出版社2008年版,第232页。。而美国工商界的许多人,特别是罗斯福的政敌们则认为,罗斯福实际上是在“偷偷摸摸地搞社会主义”②[美]威廉·曼彻斯特:《大萧条与罗斯福新政》,海南出版社2009年版,第108页。,他们甚至公开指责罗斯福是“斯大林分子”,是要把美国“赤化”。在美国国会讨论《社会保险法》时,有人公开指责“这个法案是从《共产党宣言》的第18页逐字逐句抄来的”①[美]威廉·曼彻斯特:《大萧条与罗斯福新政》,海南出版社2009年版,第126页。。然而在事实上,包括罗斯福的政敌在内的人都知道:罗斯福不是社会主义者,而是自由主义者;罗斯福新政不是社会主义,而是自由主义,或者叫做国家干预主义;罗斯福的思想不是来自《共产党宣言》,而是来自托马斯·格林和约翰·凯恩斯。

托马斯·格林是近代新自由主义 (new liberalism)的创立者。资本主义经过200多年的自由发展,到19世纪后半期,在英国社会并没有出现如古典自由主义者所预期的那种普遍繁荣与和谐,而是出现了越来越严重的社会矛盾和社会冲突:贫富两极分化越来越严重,工人的生活条件、工作条件越来越恶劣,工人运动越来越高涨。特别是频繁的经济危机,自1825年以来在英国每隔十年八年就爆发一次。危机期间,一方面是大量过剩的工农业产品找不到销路,另一方面却是大批衣不遮体、食不果腹的工人找不到工作,用英国思想家阿巴拉斯特的话来说:在这样的条件下,“接下来要做些什么呢?一个日益突出的现象,就是‘人民的生活状况’问题而不是‘个人自由’问题逐渐主导了政治”②[英]安东尼·阿巴拉斯特:《西方自由主义的兴衰》,吉林人民出版社2004年版,第379页。。正是在这样的条件下,格林创立了新自由主义。

与古典自由主义相比,格林的新自由主义有三点不同:

第一,格林认为,自由并不是一项由个人带进社会的天赋权利,没有对社会成员共同利益的意识,就没有自由权利。他指出:“最高贵的原始人的实际力量,也无法和一个守法国家中最谦卑的公民相提并论。虽然他不是人类的奴隶,但他却是自然的奴隶。虽然他全然不受社会的限制,但他却经受着大量自然之必然性的强制。除了服从于这种限制之外,他不能从这种强制中解脱出来。所以,服从是通向自由的第一步,因为这是走向人类天赋才能充分发挥的第一步。”③转引自应奇、刘训练编《后柏林的自由观》,江苏人民出版社2007年版,第137-138页。

第二,他不同意古典自由主义关于自由“在于免除限制或强制”的观点,认为古典自由主义所主张的实际上仅仅是一种消极自由,他主张积极的、共同的自由。用他的话来说就是:“当我们这样谈论自由的时候,我们应当仔细考虑我们使用它意味着什么。我们不是说自由只不过在于免除限制或强制;我们不是说自由只不过意味着我们可以自由地去做我们喜欢做的事,不管我们喜欢的是什么。我们并不是指这样一种自由,它能够被一个人或一群人所享有,但却要以他人失去自由为代价。当我们把自由作为某种值得高度珍视的东西来谈论时,我们指的是一种去做值得做的事情或者享受值得享受的事物的积极力量或能力,而且这种事物也是我们与他人共做或共享的。”④转引自应奇、刘训练编《后柏林的自由观》,江苏人民出版社2007年版,第137页。

第三,这种积极的、全体社会成员共享的自由不可能自动地实现,国家应该通过立法对社会生活进行积极干预。基于当时英国社会正在讨论的几项立法,格林认为:“我们关于劳动、教育和健康的现代立法确实涉及对契约自由的多方面干预。这一点基于下述理由被证明是正当的,即它是国家的职责。”①转引自应奇、刘训练编《后柏林的自由观》,江苏人民出版社2007年版,第139页。

可以看出,如果说古典自由主义更强调自由放任的话,格林的新自由主义则更强调国家对社会生活的积极干预。这个思想经过英国经济学家凯恩斯的进一步论证后,被许多人称之为“凯恩斯主义”或“国家干预主义”,并得到了广泛传播。这个理论曾被誉为“挽救了资本主义”。1934年,罗斯福总统曾与以英国政府财政经济顾问委员会主席的身份到访的凯恩斯进行过恳谈,格林和凯恩斯的思想显然对罗斯福产生了重大影响。例如,对于当时美国正深陷其中的经济危机的原因,罗斯福认为:“使我们遭受打击的是10年的放荡无羁,10年的集团利己主义,它所追求的唯一目标就表现为‘人不为己,天诛地灭’的思想。其结果是,98%的美国人都遭到了天诛地灭”;“对于我们许多人来说,由于经济上的不平等,一度赢得的政治上的平等已经失去意义。少数人的手里已经几乎全面掌握着别人的财产,别人的金钱,别人的劳动,甚至别人的生命。对于我们许多人来说,生活已不再是自由的了,自由已不再是现实的了”②《罗斯福选集》,商务印书馆1982年版,第115-116、126页。。也就是说,罗斯福新政的目标在于重建自由。但怎样才能实现这个目标呢?古典自由主义所鼓吹的那只“看不见的手”显然已经无能为力了,因此国家必须承担起它的职责,正如罗斯福所说:“自由得以继续存在的唯一确实的屏障,就是一个坚强得足以保卫人民利益的政府,以及坚强而又充分了解情况、足以对政府保持至高无上统治的人民。”③《罗斯福选集》,商务印书馆1982年版,第181页。这也进一步解释了为什么美国没有社会主义这个问题,因为从某种意义上可以说,国家干预主义就是美国人民特别是美国工人的一种现实选择。那么,既然用选票就可以办成的事,又何劳去修筑街垒呢?

三、奥巴马奉行的是什么主义?

政府对经济发展和社会生活干预的加大,则意味着资本权力的削弱,这显然不符合垄断资产阶级的利益,所以罗斯福新政和他本人必然要遭到垄断资产阶级的反对和诋毁。但在罗斯福的领导下,美国经济很快就摆脱了危机。到1936年,美国的失业人数比高峰时的1932年减少了一半,道·琼斯工业股票指数上升了80%,整个工业生产水平已接近于1929年的水平。这一成就,使罗斯福以美国历史上前所未有的优势 (523:8的选举人票)于1936年赢得连任;1940年和1944年,罗斯福又连续赢得第39届和第40届总统选举,这在美国历史上是破天荒的。杜鲁门接任总统后延续了罗斯福的政策。美国民主党取得了连续执政20年的伟绩。

1953年入主白宫的共和党人艾森豪威尔虽然并不赞同凯恩斯主义,更不赞同民主党人连续实行20年的“渐进社会主义”政策,但由于战后西方各国已普遍进入福利国家建设时期,再加上罗斯福的社会政策已深入人心,所以务实的艾森豪威尔总统并未受意识形态的影响,没有改变民主党人已推行多年的一些政策。在8年的任期内,艾森豪威尔总统在国际大潮的推动下甚至也兴办了诸如高速公路网、公共住房等一大批公共工程,大幅度扩大社会保障的覆盖面,提升社会保障津贴的额度。从某种程度上可以说,艾森豪威尔也变成了一个不相信凯恩斯主义的凯恩斯主义者了。从1960年到1980年,民主党与共和党交替执政,美国的社会政策虽有所调整,但其凯恩斯主义基本色调没有改变。从美国政府开支占国内生产总值的比例上也可以看出这一点:

表3:美国政府开支在GNP中的比重,1902~1983

从表3可以看出,第一次世界大战之前,美国的政府开支还仅占国民生产总值的8%;1929-1933年经济危机期间,政府开支飙升至GNP的20%以上;自罗斯福新政之后,政府开支持续增加,在60年代突破了GNP的30%;到1983年所谓“里根革命”时,政府开支已经突破了GNP的40%。如此巨大比例的政府开支都用在了哪里呢?除了国防、公共安全、行政、利息等常规项目,大幅度增加的部分主要被用在了日益增加的社会福利开支。例如,1913年美国的卫生和福利开支仅占联邦政府总开支的0.2%,1932年仅占1.2%,但到1950年就占到了12.7%,1970年为24.8%,1980年则高达35.4%①[美]斯坦利·恩戈尔曼、罗伯特·高尔曼编:《剑桥美国经济史》(第三卷),中国人民大学出版社2008年版,第736-737页。。就这样,美国逐步变成了一个名符其实的福利国家了。

不过,进入七十年代后情况发生了变化。1971年美国经济开始衰退,1972年“布雷顿森林体系”瓦解;1973和1974年爆发的石油危机,使美国经济在1974和1975年连续两年出现负增长,1975年的失业率达到8.5%。当时的美国政府沿用了凯恩斯主义的老药方,继续以赤字预算来刺激经济,结果导致经济持续低靡,失业持续增加,物价飞涨。1974年,美国的物价上涨了11%;1980年美国经济再次出现负增长,物价上涨了13.5%,失业率达到8.5%①参见陈宝森《美国经济与政府政策》,社会科学文献出版社2007年版,第34页。。连续十年生产停滞与通货膨胀并发,宣告了凯恩斯主义的失灵,为所谓的“里根革命”准备了条件。

“里根革命”的指导思想是70年代末、80年代初兴起的以哈耶克和弗里德曼为代表的新自由主义 (neo-liberalism)。虽然在中文里同样称为“新自由主义”,但neo-liberalism与以格林为代表的new liberalism的主张截然不同,它坚决反对国家干预,主张自由竞争。从思想发展脉络的内在联系来说,这个流派应该被称作“新古典自由主义”。

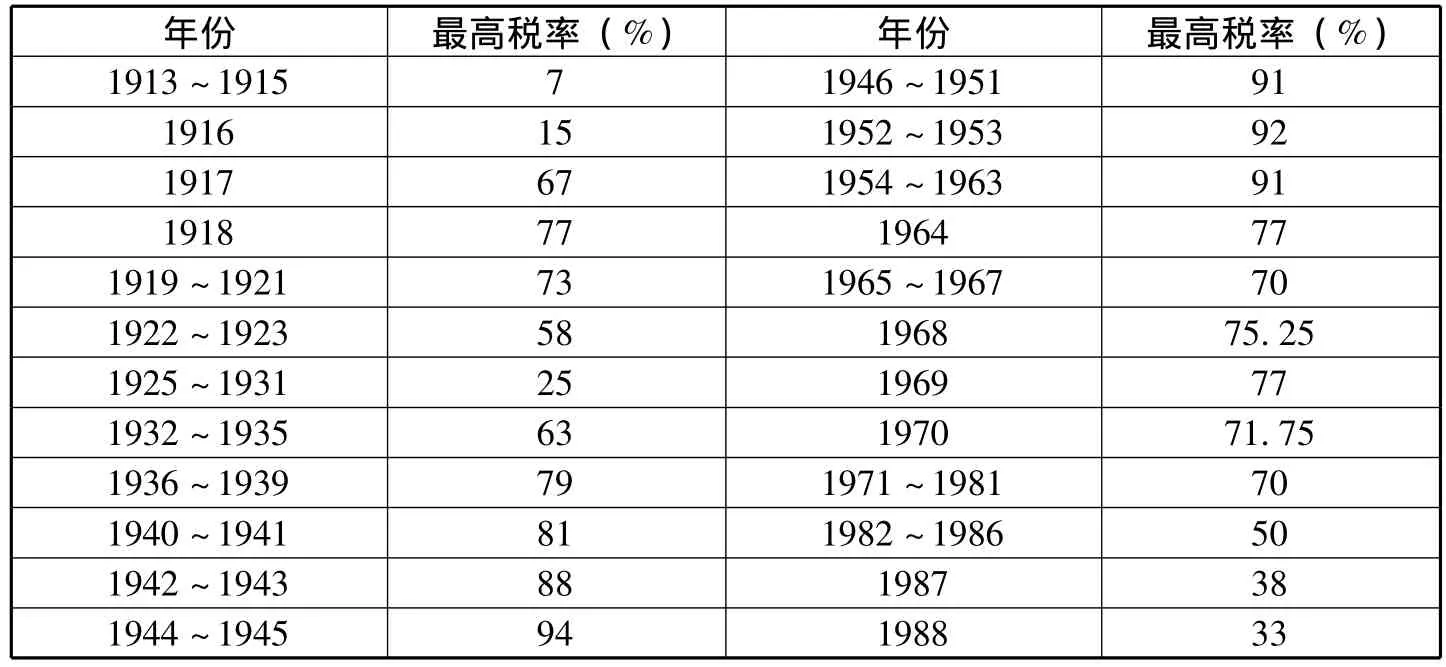

表4:美国联邦个人所得税最高边际税率

新古典自由主义认为,导致包括美国在内的整个西方经济长期出现“滞涨”现象的主要原因,就是战后以来国家对经济发展的干预太多。在市场经济条件下,如果每个人都自由地追求自己的利益,那么所有人的最大利益就能够自动实现。因此,它对福利国家制度建立以来西方普遍实行的累进税制进行了猛烈抨击。1984年12月29日,《华尔街日报》上的一篇文章这样写道:“许多年来,左翼分子在世界范围许多国家所奉行的这种政策已经证明,它是阻碍经济增长的最佳公式。经济增长要求拥有资本,并有效地运用资本。当通过课税把资本没收,并让政府的部长们为自己的政治晋升而巧取豪夺时,这两者就都化为乌有了。”①陈宝森:《美国经济与政府政策》,社会科学文献出版社2007年版,第532页。新古典自由主义为克服“滞涨”而开出的药方就是减税,所以减税也就成了“里根革命”的主要内容。从美国联邦个人所得税最高边际税率的变化中,我们可以窥见“里根革命”之一斑。

新古典自由主义还认为,仅仅减税是不够的,还必须为资本主义的发展进一步松绑。1990年达成的所谓“华盛顿共识”,全面提出了新古典自由主义的政策主张,如压缩财政赤字、降低通货膨胀、减税、放松金融管制、放松对外资的限制、放松政府管制、私有化、开放市场、自由贸易等。显而易见,新古典自由主义与古典自由主义的基本政策主张几乎是完全一致的,只不过它还要求经济发展在全球范围内实现自由竞争,要求市场机制在全球范围内发挥作用,要求国家从社会经济生活中全面撤出。这就为2007年发源于美国、后来席卷了全球的金融危机埋下了祸根。

1992-2000年民主党人克林顿主政时,美国新古典自由主义的发展势头稍有回落。但2001年共和党人小布什入主白宫后,由里根开创的、以减税为刺激经济发展手段的政策得以继续,在其第一届总统任期内就连续通过了两个减税法案。从表面看,虽然小布什的减税法案会惠及社会各阶层,会增加消费从而刺激经济发展,但实际上正如民主党领袖汤姆·戴斯在一次记者会上所指出的:小布什的减税方案能为每年收入100万美元的富人省下一部价值43400美元的豪华房车,却只能替升斗小民省下一部汽车消声器。更为关键的是,美国的富人们省下来的钱并没有用于消费,而是流入了当时已放松管制的金融和证券市场,成为最终酿成2007年金融危机的一个主要原因。

2008年,美国经济再次出现负增长,失业率接近两位数。不过,得益于1929-1933年大危机的前车之鉴,这一次美国政府没有坐等金融和股票市场崩盘,而是迅速出资7000亿美元救市,并接管了几家濒于破产的银行。美国民众认为,小布什政府实际上是先让资本主义放任扩张,制造了巨大的经济泡沫,为了防止泡沫破碎,然后又用“社会主义的方式”掏出国库的钱去救那些大资本家。这种“劫贫济富”的政策遭到了美国民众的强烈反对,民主党人奥巴马正是在这样的背景下被推上历史舞台的。

奥巴马上台后,实际上又重新回到了“罗斯福新政”的老路上。早在2008年竞选时,奥巴马就承诺要停止减税,实行医疗保险改革。2009年上台后,奥巴马政府做的第一件事,就是通过了一项总额高达8000亿美元的、历史上最大规模的刺激经济的法案—— 《美国复苏与再投资法案》。这显然是一种凯恩斯主义的举动,虽然没有触及美国经济低靡的病根,但短期效果还比较明显。2009年第三季度美国经济开始回暖,失业率开始下降。

奥巴马政府的另一重大举动是进行医疗保险改革。医疗资源配置是美国的一个老大难问题,自罗斯福新政以来,先后有多届政府尝试进行改革,都无果而终。到奥巴马上台时,美国的医疗费用高达两万多亿美元,占当年GDP的17%,其绝对量和比例都居世界之最。然而,当时的美国仍有4700多万人根本没有医疗保险,另外还有4000多万人医疗保险不健全。也就是说,在这个世界上最发达、医疗开支最多的国家,居然还有近三分之一的人缺医少药。用奥巴马自己的话说,作为美国总统,他为此感到丢脸。因此,他决心改变这种尴尬局面。经过一年多的酝酿和磋商,2010年3月美国参、众两院终于通过了《医疗保险改革法案》。该法案除规定所有有正常收入的人都必须购买医疗保险、所有雇主都必须为雇员购买医疗保险外,还明确规定,联邦政府对低收入个人和家庭给予医疗补贴。这样一来,美国的医疗保险覆盖率一下子从原来的85%提高到了95%,使原来医疗保险不健全的那些人的医疗条件得到了完善,再加上诸如《急诊就诊法》等相关法令的调节,美国的医疗保险基本上实现了全民覆盖。奥巴马也因这项惠及全民特别是惠及下层贫困人口的改革,被一些人指责为“搞社会主义”。

奥巴马在第一个任期内所采取的这两大举动,显然都是很“烧钱”的,导致联邦政府的年度财政赤字在这四年连续超过1万亿美元,到2012年底,联邦债务总额已经达到16万亿。正因如此,在2012年大选期间,美国有人提出了“奥巴马连任,美国破产!”这样的口号。在他重新当选不到一周,美国各地特别是共和党影响占优势的一些州,就有60多万民众签署请愿书,要求所在的州与美利坚合众国“分家另过”。不过,其实美国大多数民众心里也明白,这笔巨额债务中的绝大部分(12万亿)是从小布什政府那里继承下来的,奥巴马政府新增的4万多亿,实际上是2007年金融危机影响的延续。用美国一些媒体的话来说:美国经济之所以持续低靡,是因为共和党人选择了错误的道路,而奥巴马政府花了四年的时间,才使美国经济终于回到了正确道路上来。这也是奥巴马所以赢得连任的根本原因。

2012年12月,美国劳工部宣布:美国的失业率已经降至7.7%,为2008年12月以来的最低点。这使得奥巴马政府在就“财政悬崖”问题与共和党人的谈判中增添了底气。为了压缩财政赤字、减轻债务负担,2013年1月1日美国参、众两院通过了关于“财政悬崖”的法案,其中规定:从当年1月1日起,在保留失业保险等基本福利政策的前提下,永久性地把美国富人的收入所得税的最高税率从35%提高到39.6%。这样,自“里根革命”以来的减税政策以及小布什政府的“劫贫济富”政策,终于得到了一定扭转。由此也可以看出,奥巴马政府实际上又重新回到了“罗斯福新政”的道路上来,即回到了凯恩斯主义或国家干预主义的道路上来。