大学生“网络依赖”心理干预及效果——基于湖南警察学院的样本对照试验

2012-07-13段水莲叶茂林

段水莲,叶茂林

(1.湖南警察学院,湖南 长沙 410138;2.暨南大学 管理学院,广东 广州 510632)

一、问题的提出

互联网时代的到来,给人们生活带来诸多便利,也带来许多负面影响,其中网络成瘾(IA)便是众多影响中相当突出的一个,也越来越受到学术界的关注。[1]2009年6月10日,“中韩网络游戏成瘾对策研讨会”在江苏常州召开,北京大学精神卫生研究所副主任医师田成华在《“病理性上网”诊断标准的初步制订》中首提“病理性上网”这一概念以及相应的初步诊断标准[2],一旦诊断标准确立,“病理性上网”就是一种病。被扣上“病”的帽子,随即引来质疑一片。将网络过度依赖界定为精神类疾病,容易导致对该行为的病理化处理,从而无法真正从根源上解决网络依赖现状。对此,心理学界也展开了激烈讨论,更多研究学者和专家呼吁不要将过度依赖上网看成是一种疾病,而将其视为成长和关系的问题。在此笔者采用国内知名精神分析大师曾奇峰的界定,将网络过度使用问题看成是“上网相关问题”,即用户上网达到一定量以后仍反复使用互联网,其认知功能、情绪情感功能、行为活动甚至生理活动偏离正常生活,受到较大伤害,但仍然不能减少或停止使用网络,从而产生的一系列身心问题。[3]

选取大学校园中的莘莘学子作为研究对象,是因为他们正处于青春发展期,要应付由身高、体重、肌肉力量等的发育成熟,特别是性的成熟所引起的各种变化及问题,而在心理上还相对不成熟,由身心矛盾导致的心理冲突相对加大。同时作为初离父母、独立生活的一代年轻人,无论学习还是生活都发生了较大改变,闲暇时间增多,生活重心转移,这种自由是一把双刃剑,既能锻炼学生的独立能力,但把握不好,也可能导致不良的后果,如当前媒体红人“考霸”张非,先后以优异成绩考入北大、清华,又因沉迷网络游戏被退学。研究显示,大学生是网瘾高发人群[4], 比例高达6.56%~13.5%[5],以笔者多年来的学生管理和心理咨询经验观察,当前大学生网络依赖现象相当显著,并由此导致了多方面的身心问题。如从“成长与关系改善”[3]的角度切入,对网络依赖群体进行干预,是否会有一定效果呢?因此,笔者拟从成长与关系改善的角度,对湖南警察学院具有上网相关问题的学生进行干预实验,以期为学校教学及管理工作提供指导。

二、干预实验及效果验证

1.确定问卷

选取金伯利.S.杨(Kimberly S. Young)的问卷,并根据研究需要进行适当修改,将其严重程度加以限定,并进行问卷信效度的检验,将修订后的“网络沉迷诊断问卷(20 项)”[6]进行小范围的预测,预测在笔者授课的11 级侦3 区队进行,共发放问卷44份,回收有效问卷42份,回收率95%以上。对问卷采用SPSS19.0 统计软件进行信度计算及项目分析,结果显示,预测问卷的克伦巴赫信度系数为0.91,分半信度为0.88,可见,本问卷具有良好的信度。经过题总相关分析以及鉴别指数分析发现每道题与总分的相关都是显著的,因此修订后的问卷可以作为正式问卷施测。

2.研究对象

采用分层随机取样的方式,从湖南警察学院新生中抽取450 人参加测试,以50 分为临界值,经过测后谈话,从中筛选出22 名具有网络依赖倾向并具备改变意愿的学生,其中11 名纳入对照组,另11 名参加实验组(7 男4 女,公安专业5 人,非公安专业6 人),实验组接受课题组精心设计的团体心理辅导,训练后再次测试,以验证训练的效果。

3.干预方法

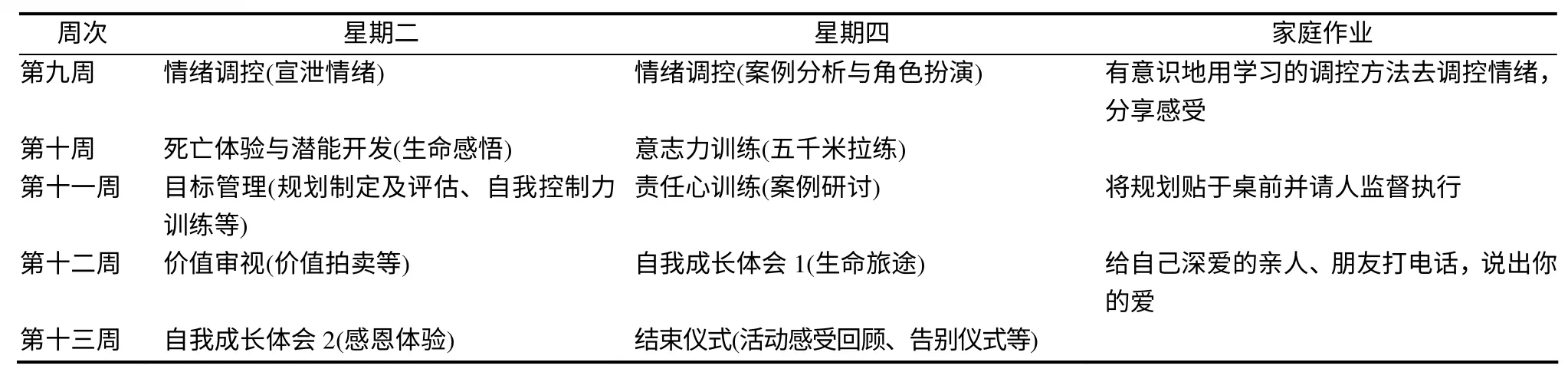

根据Kim[7]和一些学者的研究证实,在对学生网络依赖的干预方法中,团体心理治疗是一种行之有效的干预方法,课题组在考量前人研究成果的同时,遵循曾奇峰教授的理论,“不把上网过多看成是一种疾病,而将其视为成长和关系的问题,不将问题的原因归结为电脑、游戏和网络,干预的重点放在关系的改善上,以改善现实人际接触为目标”。[3]干预过程中特别注重鼓励被试的全情投入与积极分享,注重营造一个“包容、凝聚、支持、一个都不能少”的氛围,在此基础上精心设计团体心理辅导方案,并将之与个体辅导相结合,干预的重点在于帮助被试重新建构自我认知,改善人际关系,加强情绪管理,提高自我管理能力。训练的时间跨度为三个月,每周两次,共26 次,均安排在星期二和星期四下午的自由活动时间,每次120~150 分钟,每次活动后写下活动感受,根据团体辅导中被试的不同表现对个别被试进行个体辅导。具体干预方案见表1:

表1 网络依赖心理团辅方案

续表

4.效果验证

实验组与对照组的前测在遴选前同时进行,实验组的后测选择在训练三个月后的团体辅导室进行,对照组在第二天进行测试,运用SPSS19.0 统计软件对数据进行差异处理,通过活动过程中对被试的观察、每次活动后写的标签条及最后一次的活动总结进行分析,同时通过与其他学生、老师的沟通了解被试的变化情况。

三、结果与分析

1.数据分析

(1)实验组与对照组前测数据分析。将实验组与对照组学生的测试问卷数据进行配对样本T 分析,结果见表2:

表2 实验组对照组前测数据分析

从数据分析可知,干预实施前,实验组和控制组在网络成瘾总分与四个分维度上差异不显著,这表明在干预前,实验组与被试组学生在网络依赖总分、强迫性上网、网络依赖耐受性、人际与健康、时间管理方面能力基本相同,两组同质,说明分组科学合理,为下一步的研究与分析奠定坚实基础。

(2)实验组与控制组后测数据分析。经过为期三个月的干预后,课题组对实验组及对照组用同一问卷再次施测,结果见表3:

表3 实验组对照组后测数据分析

运用SPSS19.0 对实验组与对照组的后测数据进行分析,结果显示,在网络依赖总分上,对照组与实验组发生显著变化,实验组显著低于对照组,P<0.05;在强迫性上网症状上,出现了非常显著性差异,P<0.01;在人际与健康维度上,差异更为显著,对照组非常显著地高于实验组,P<0.01;在网络依赖耐受性、时间管理方面差异不明显。

从以上分析可以看出,在进行三个月的“成长与关系改善”干预辅导后,实验组与对照组在网络成瘾倾向变化呈显著差异。实验组的网络成瘾总分有显著性降低,在强迫性上网、人际与健康等具体方面都有改善。只是这种改善到底是被试的自然成长还是训练的结果导致,还不能非常确定,因此有必要了解对照组与实验组前后测数据差异。

(3)实验组、对照组前后测数据的差异分析结果见表4:

表4 实验组、对照组前后测数据配对t 分析

结合表2、表3、表4 的数据分析可知,两次测试时间跨度3 个多月,对照组学生的后测数据虽然较前测而言有一定下降,但这种差异不具备统计学上的差异性,并未达到显著性水平。对原始数据分析时发现,在11 名学生中,有两名学生的网络依赖总分从50 分以上降至40 分左右,这意味着这两名学生通过自身调节已经较好地控制住了自己上网的欲望和频率,是自身的一种成长。这个现象的出现也可能是因为第一次测试在春节后开学不久,而第二次测试距离期末将近一个月,部分学生从悠闲的生活状态中进入期末考试的一种准备状态,但是整个小组的成长并没有出现统计学上的显著性。

而实验组被试的网络依赖均分由58.36 降至41.64(详见表2、表3),与干预前相比发生极其显著的变化(P<0.01)。四个分量表中,强迫性上网症状显著性降低(P<0.01),人际与健康水平得到极其显著的改善(P<0.01),时间管理能力较之干预前也有了显著进步(P<0.05)。结合表2、表3、表4 的分析,有充分证据表明,干预方案产生了非常显著的效果,被试的网络依赖程度极其显著地下降,强迫性上网症状非常显著地减轻,人际与健康状况得到极大改善,时间管理能力较之干预前有较明显的增强。在网络依赖耐受性维度上的数据差异不是很显著,这也从一定层面上说明干预方案在强度和训练时间以及训练的侧重点上还有所欠缺,还可继续完善。

2.干预过程及效果

从干预一开始,干预者就特别强调团队成员“一个也不能少”的原则,同时宣誓了团队契约,因此在之后的干预过程中,基本上所有被试都能很好地遵守活动规则,如果有被试实在有事,整个团队将为之调整时间。在三个月的时间里,除了第一次有两个学生因为其他原因要求请假,在干预者为之调整时间后,此后的训练,大家都能自觉调整时间,每次活动全部都能到位,这也为干预的顺利进行奠定了良好的基础,同时也说明了大家积极主动愿意改变的决心。

在干预进行中,从被试的分享得知,干预组成员经常相互串门,有时还一起打球、一起逛街、一起爬山或相约向某某学习吉他等,显然,大家的业余生活丰富了很多,也逐渐愿意更多地与现实生活当中的人交往,这与分量表3“人际关系与健康”的数据显示一致,再次验证了从人际关系角度来改善学生网络依赖程度的有效性。

在最后一次总结活动中,每个被试都填写了一份关于自己大学四年的规划,现摘抄部分如下:

“报一个乐器班,争取能在大学比较熟练地掌握一种乐器的弹奏”;

“多交朋友,最好每个专业有几个熟人”,“培养主动与人交流的习惯,每天至少一次主动与人交流,多向身边优秀的人学习”;

“多参加一些有意义的活动,诸如武术、羽毛球协会,设法与网络保持距离”,“定期去图书馆借书,一个礼拜不少于一本的阅读量”;

“少上点网,上网少点时间来玩,而是用更多的时间来查阅资料,学习软件之类的”;

“加强身体锻炼,提升身体素质”,“打暑假工,少点时间在家蹉跎”,“多看书、看好书,一个月至少精读一本,略读两本”;

“一个没有四肢的尼克尚且可以如此优秀,四肢健全的我还能让自己沉沦吗?”

“今后少上网,少玩游戏,多去图书馆,多参加社会实践”

……

认真阅读被试的规划,会发现很多学生对自己有了更清晰的认识以及对时间管理的良好预期。

当然这其中也不乏一些效果不是非常明显的,在本次干预的11 名被试当中,有7 名效果显著,从之前的50、60 多分,降至30、40 多分,另有两名虽然分值有一定下降,但仍有51 分、54 分,还有两名分值基本上没有任何变化。而且有意思的现象是,这11 名被试当中,女生的干预效果都非常显著,4 名变化不明显的全部是男生,这也是干预者在设计之初没有想到的,可能相比女生而言,男生更注重自身成就感的实现,对于他们而言,价值感的实现也许是更好的使之远离网络的方法,而在本次实验过程中,干预内容的设计上,虽然有部分成就感与价值实现等内容的涉及,但深度不够,强度欠缺,今后有待在这一方面继续加强。

另外,通过与部分被试指导员、同学、朋友的沟通,反映团体辅导达到了预期效果。网络依赖者在干预过程中主动上网欲望有所下降,同时与周围人的沟通交流较之以前有一定增加,据指导员反映,缺课及晚上偷偷跑出去的频率大为下降,因此,可以初步认为,实验干预对网络依赖症状及其所导致的相关问题有较为明显改善。

四、结论与讨论

本研究从“成长与关系改善”思路对大学生网络依赖的干预尝试取得了较好效果。数据分析结果表明,实验组的网络依赖总分有了非常显著性的降低,在强迫性上网、人际与健康、时间管理等具体方面都有显著改善,其中强迫性上网、人际与健康方面变化非常之大。在团体心理辅导中,网络依赖的学生逐步开始正视自己的心理,原有的消极认知和行为模式被打破,团体成员相互支持,相互监督,有着共同的目标和改变的强烈欲望,能对时间进行更为合理恰当的安排,不再将时间消磨于网络世界,他们在现实世界中找到了良好的社会支持,压抑感和孤独感逐步消失。同时在团体干预的过程中更好地完善了自身,掌握了更多技能,通过团体辅导的干预引导其寻求积极的自我管理与控制的能力与应对问题的方式,促进了自身的完善。

在个体咨询和日常交流中,实验组成员自述原来经常出现的一些躯体症状,如头晕脑胀、心烦气闷等,以及一些心理性症状,如常常觉得空虚、失落、生活无意义,不愿与人交流的状态得到很大缓解,与同室同学的关系也大幅改善,心情指数也直线飙升。团体辅导干预为被试提供了一个人际交往的机会和场所,扩展了他们的交往范围,也使其感受到了被无条件关心与关注的美好,有助于在日后生活中去建立和谐的人际关系,习得可模仿与拓展的各种技能。

显然,在三个多月的干预训练后,网络依赖学生的上网时间和频次都有了显著减少,有效降低了被试的网络依赖水平,对其强迫性上网症状有一定的缓解,提高了他们主动与人交往的欲望,减轻了其上网相关问题程度,降低了其生活的无序感,这与国内许多研究结果相吻合。[8]非量化的评估也表明,两个多月的干预是有效的,被试在干预的过程中和干预后都有着更好的表现。

尽管随着时间的推移,有少部分学生可能会慢慢地主动“少上网、合理上网”,如对照组的两位学生一样,但绝大多数还是会继续依赖,因此有必要对其进行合理干预。本干预方案有较好的实用性和操作性,可以为相关管理部门和心理咨询机构提供理论与实操指导。当然,方案并非十全十美,仍存在需要完善的地方,如增加实现成就感的项目,将干预的次数增加、强度加大,时间跨度增强,加强对体力与意志力的更多挑战等。同时由于各种原因,在本论文撰写时,并没有涉及到对被试的跟踪调查,干预结束后,训练效果能否得以延续,这都是下一步研究的方向。

[1]黄悦勤,张新乔,刘肇瑞.高中生网络成瘾的社区健康教育[J].中国心理卫生杂志,2011,25(5):328.

[2]万春萍.新概念“病理性上网”首次在国内发布[N].常州日报.2009-06-11(B01).

[3]曾奇峰.幻想即现实[M].北京:希望出版社,2010:185-188.

[4]孔 明,付文青,刘 伟,等.团体心理辅导对大学生网络成瘾的影响研究[J].中国临床心理学,2011,19(1):137.

[5]邓林园,方晓义,万晶晶,等.大学生心理需求及其满足与网络成瘾的关系[J].心理科学,2012,35(1):123.

[6]Young K S.Caught in the net:How to recognize the signs internet addiction and a winning strategy for recovery[M]. Canada:John Wiley,1998:31-33.

[7]Kim J U.The effect of a R/T group counseling program on the internet addiction level and self-esteem of internet addiction university students[J].International Journal of Reality Therapy,2008,27(2):4-12.

[8]王福兴,倪牧宇,李 卉,等.网络成瘾的诊断及其治疗[J].心理科学,2008,31(3):715.