西部地区大学生村官留村意愿及其影响因素分析——基于甘肃省183份问卷调查

2012-07-13张艳荣

崔 玲,张艳荣

(甘肃农业大学 经济管理学院,甘肃 兰州 730070)

一、问题的提出

选聘优秀的高校毕业生到农村任职,是国家为解决“三农”问题所做的一项重大战略决策。大学生村官到农村基层工作以后,充分利用自己的所学和特长,积极为建设农村、服务农民、发展农业作出贡献,同时自身也得到了锻炼和提高,成为新农村建设的骨干力量。然而,现阶段的大学生村官制度尚有一定的短期性,村官的留任率与招聘时录用率形成了强烈的对比。一些大学生村官在村里工作满三年,取得一定成绩时,他们却考上公务员或者另谋出路离开了农村,农村不仅增加了行政成本,更失去很多发展机遇。调查数据显示:大学生村官工作三年后,继续留在农村的仅占16.19%,看好农村而创业的占12.38%,其他则考公务员或考研离开农村。[1]因此,分析大学生村官留任意愿的影响因素,找出大学生村官服务农村建设的障碍性因素,对于大学生村官政策的可持续性以及农村的跨越发展具有重大的现实意义。

以往研究者如徐明生、吴贻玉从主客观两方面分析了大学生村官服务于新农村建设的障碍性因素,包括主观因素:“城市优先”的择业观念、认知能力不足,功利主义动机严重;客观因素:农村的硬件和软件条件的落后以及城乡二元结构的存在、城乡差距不断拉大的现实等因素。[2]陈书怡等通过构建胜任模型提出了大学生村官能否成为新农村建设的强有力的生力军的内因条件:积极动机包括自信敢为、以民为主、尽心尽力;意志品质包括耐挫折性、吃苦耐劳;岗位角色端正包括岗位认同、主动学习精神。[3]还玉婷从村官的价值取向、专业对口程度以及政策的局限性方面分析了村官留任的影响因素。[4]孔沛球认为农村工作重,难度大,职位低,待遇差,激励与管理机制不完善, 造成村官到农村和基层工作的可能性变小;另外高校课程设置不合理,教材陈旧,未能与时俱进,培养的毕业生不能满足用人单位复合型应用型高级人才的需要。[5]

在此基础上,笔者拟基于对甘肃省183名大学生村官进行问卷调查的数据,定量分析影响西部地区大学生村官留在农村的影响因素。

二、研究假设

通过对已有研究成果的分析和大学生村官现状的思考发现,大多数村官在“下得去”的同时却“留不住”,究其原因,是因为大学生的需求无法得到满足。本文主要从大学生村官自身的主观因素以及影响其留村的客观因素着手,提出以下假设:

1.当村官的动机

不可否认,多数大学生村官热爱农村,对农村怀有深厚情感,抱着投身基层、服务农村的目标,具有较高的道德情操,他们一心想扎根农村,建设家乡,为农村的经济发展做出贡献。然而,在近年严峻的就业形势下,基于就业困难无奈选择当村官,作为暂缓之计,先就业再择业的,也不乏其人。更有部分大学生是为有关村官的政策吸引,如考公务员、考研加分等,将当村官作为未来职业发展的跳板。所以,假设动机较纯的人更愿意持久地留在农村。

2.工资水平

由于大学生村官的工资是由国家和地方财政共同承担,即使是同一个省内,经济发展水平不同的市县,村官的收入也存在很大的差距。高者和国家公务员持平,水平较低的工资相当村干部,况且还存在拖欠工资的情况。其在同样的付出下,得到与别人不相同的报酬,会造成巨大的心理落差,或者连生存需求也受到威胁时,定会离开农村,另谋出路。因此,假设工资待遇与留村意愿呈正相关。

3.工作状态

大学生村官如果能够发挥自身优势,有冲劲、有干劲,精神饱满地处理农村发展的复杂问题,为农村经济、文化、政治出谋划策,即使力量是有限的,但自我实现的价值得到了体现,相对于浮于表面、无所事事、很难适应农村环境或感到无聊的村官来说,肯定更愿意留在农村。因此,假设良好的工作状态与留村意愿有正相关的关系。

4.村干部态度

大学生村官面对非官非农的尴尬境地,想顺利进入村两委是很困难的事。我国基层一些村干部思想僵化,对村官抱着不同的态度,有些人认为村官就是来镀金的,混一年两年走人的,所以,不重视,不压担子,不重用;另外一些人怕村官强大了,把自己比下去,将村官排斥在决策层之外,将村官边缘化。这些情况使得村官很郁闷,想努力,却使不上劲。因此,假设村干部态度对村官有正向的影响。

5.相关政策落实情况

包括村官在任职期间的工资发放、保险购买、补贴发放等待遇问题的落实情况,以及期满后的出路问题,能否留任,留任了是否有正规编制等。这些都是影响村官是否留下的重要因素。很多村官的顾虑就在于此,即使自己想留下,但在政策不明的情况下,只好早作打算,准备离开。因此,假设政策落实情况与村官去留呈正相关。

6.农村经济状况

各地农村资源条件、经济基础、发展水平不同,客观上形成了村官不同的发展环境。经济较好的村,其基础设施、生活条件、文化娱乐肯定比条件艰苦的边远地区要优越得多,村官工作、生活肯定较舒适;经济基础决定上层建筑,经济状况较差地区的村官即使满腔热情,却难免面临“巧妇难为无米之炊”的尴尬。若具备良好的经济条件,村官会有更多带领农民发财致富、建功立业的机会。因此,假设农村经济状况与村官去留呈正相关。

三、实证分析

1.样本特征

甘肃省自2008年实施大学生村官政策以来,已初具规模,至2011年底,四年共选聘3 699名全日制普通高校大学本科及以上的毕业生到农村任职,现在岗3 194名,离岗505名。2012年计划招聘2 000名大学生“村官”。本次调查以随机抽样的方式,以调查问卷、面对面访问的形式调查了甘肃省大学生村官群体,包括自2008年以来在任以及已经离任的大学生村官,结合实地访问、甘肃省村官QQ群,发放问卷300份,共收到有效问卷183份,问卷涉及“村官”的工作、生活、服务期满后规划等基本情况。性别:男性95人,占51.85%;女性88人,占48.15%。政治面貌:中共党员149人,占81.48%;共青团员34人,占18.52%。文化程度:大学本科175人,占95.63%;硕士研究生8人,占4.37%。

2.变量描述

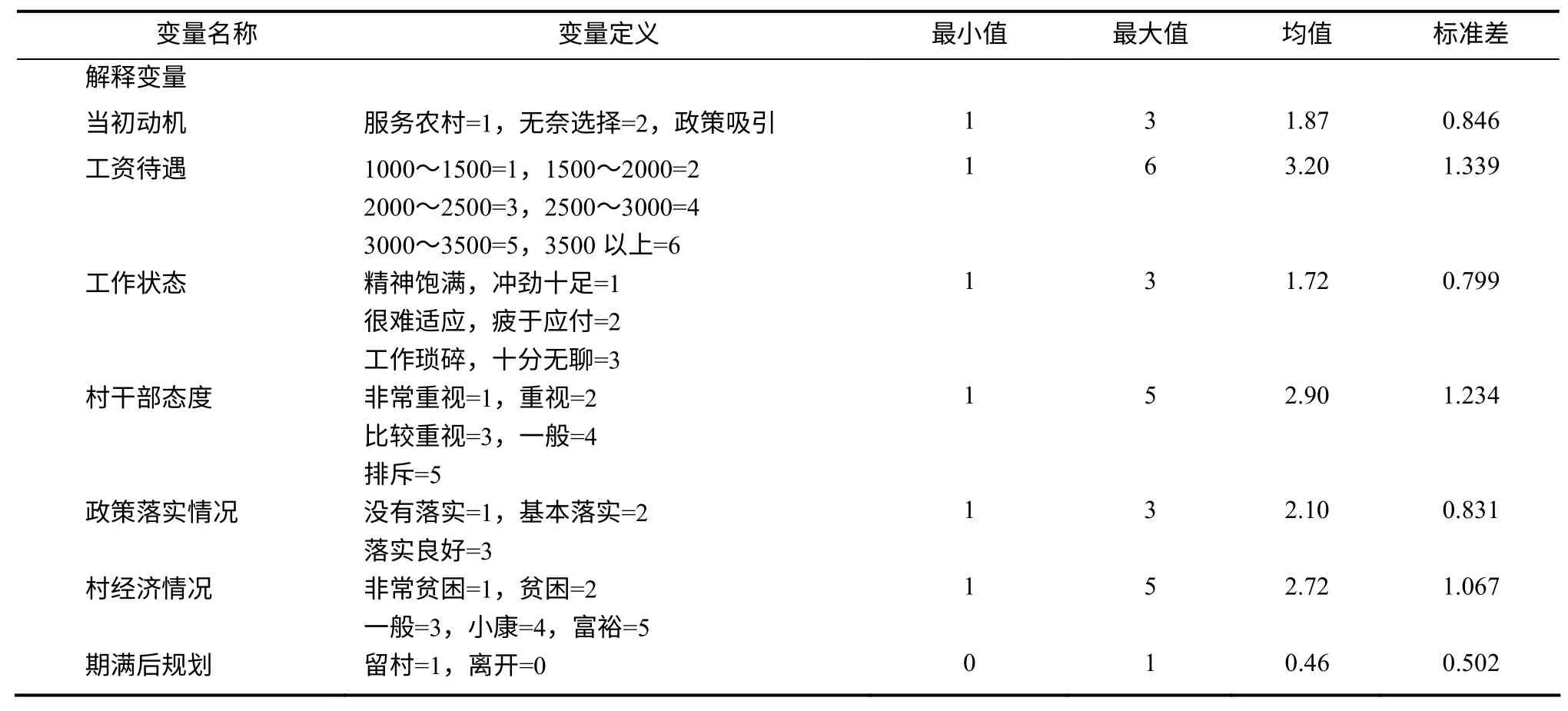

为了验证上述假设中大学生村官留任的影响因素在实际中是否符合客观实际,以下以183名村官的调查数据,选择当村官的动机、工资待遇、工作状态、村干部态度、政策落实情况、农村经济状况为解释变量,留村意愿为被解释变量,探索变量之间的关系。解释变量设置及描述性统计结果见表1。

表1 变量设置及描述性统计

3.大学生村官留村意愿影响因素交叉表分析

以下分别就大学生村官当村官的动机、工资待遇、工作状态、农村经济状况、村干部态度、政策落实情况与是否愿意留村形成一个二维交叉表,并进行卡方检验,说明显著性水平,输出结果见表2。

表2 大学生村官留村意愿影响因素交叉表分析

续 表

(1)当村官动机与留村意愿。当初自愿选择当村官,并且抱着服务农村心态的大学生,期满后有64.5%的人选择继续留村,而如果是就业困难情况下的“饥不择食”或者企图把当村官当作“跳板”的人,大都选择了离开。其卡方值在1%条件下显著,与假设相符。

(2)工资水平与留村意愿。工资作为人生存和生活的保障,在很大程度上影响大学生是否从事村官这项事业。结果显示,随着工资水平的不断提高,大学生选择长期服务农村的意愿也更强。其卡方值在1%的水平上显著。可见,调查结果符合工资水平与留村意愿呈正相关的假设。

(3)工作状态与留村意愿。大学生村官到了基层后,利用所学知识和专业特长,积极为发展农业、致富农民、建设新农村做出了贡献。这部分人精神饱满、干劲十足,也更愿意在农村这个舞台上实现更大的人生价值;但也有一部分人不能适应新角色,很难融入基层复杂的工作环境。还有一部分村官工作定位不明确,成为农村打杂的、跑腿的,找不到奋斗目标,属于配角和从属地位。结果显示,具有良好工作状态的村官比很难适应或是工作无聊的村官更愿意留在农村,通过了5%水平的检验。

(4)村干部态度与留村意愿。我国乡村政治的排外性,以及一些农村干部素质较低,再加上大学生村官缺乏实践经验,使得村干部对大学生村官缺乏信任或者排斥的现象存在,进而影响村官的去留。当大学生村官受到重视,能参与重大决策、有用武之地时会受到鼓舞而愿意留在农村,被忽视或者排斥就会选择离开。

(5)政策落实与留村意愿。在条件相对艰苦的农村,想要留住人才,仅靠精神激励难以持久,因此需要良好的政策和待遇留人。调查中很多大学生村官反映自己离开也实属无奈,工资被拖欠、没有购买保险、三年期满后再次面临择业的困境,都使得村官不得不走。政策的落实与否对村官的留任具有现实意义,在很大程度上决定村官是否离开,其交叉表的卡方值在1%的水平上显著,政策落实良好的地方村官留下的可能性很大,而没有保障的地方大多会选择离开。

(6)村经济状况与留村意愿。农村的经济条件决定了其基础设施、文化娱乐、科技进步、生活水平、发展前景等方面的状况。大学生村官一般被安排在条件相对较好的村。甘肃省作为比较贫穷的省份,在这个大环境下,农村经济状况对大学生村官的去留有一定影响,但其程度较小。其卡方值在5%的水平上显著。

4.大学生村官留村意愿影响因素的logistic回归分析

采用logistic模型具体分析通过显著性检验的各个变量内部各类别对村官留村意愿的影响。被解释变量是期满后的规划,是一个[0,1]二分类变量,1表示留村,0表示离开;解释变量是影响村官留村意愿的因素,包括当初动机(x1),工资水平(x2),工作状态(x3),村干部态度(x4),政策落实情况(x5),所在村经济情况(x6),均为虚拟变量。设大学生村官i愿意留村的概率为Pi,则Logistic模型的具体形式为:

Pi=1/[1+exp-(β1x1i+β2x2i+β3x2i+β4x4i+β5x5i+β6x6i+μ]

式中,βj(j =1,2…6)为影响村官留村意愿因素的回归系数,μ为误差项。

采用统计软件SPSS17.0,模型Ⅰ分析当初动机对留村意愿的影响;模型Ⅱ分析工资水平对留村意愿的影响;模型Ⅲ分析工作状态对留村意愿的影响;模型Ⅳ分析村干部态度对留村意愿的影响;模型Ⅴ分析政策落实情况对留村意愿的影响;模型Ⅵ分析所在村经济情况对留村意愿的影响;模型Ⅶ分析所有因素中通过显著性检验的各个变量内部对留村意愿的总体影响。回归结果见表3:

表3 logistic 回归结果

从模型的估计结果来看,各系数的显著性很高,说明这些因素对大学生村官留村意愿的影响较大:从当初动机来看,只是出于政策吸引的村官不愿意扎根农村,有服务农村动机的村官更愿意长期留在农村。其系数在模型Ⅰ和模型Ⅶ中均显著,说明当村官的动机对留村意愿的影响较大;从工资水平来看,工资水平越高的人,则更愿意留在农村。其系数在模型Ⅱ和模型Ⅶ中均显著,说明村官因为工资水平的高低而选择是否留村;从工作状态来看,与感到工作无聊或难以适应的村官相比,精神饱满、冲劲十足的村官更愿意留在农村,说明良好的工作状态是影响村官去留的重要因素;从村干部态度对村官的影响来看,受到重视的村官更愿意留在农村发展,其系数在模型Ⅳ中显著,但在模型Ⅶ中不显著。可见,村官的去留意愿可能受到村干部态度的影响,但总体影响不大;从政策落实情况的影响来看,落实较好的地方,村官留下的可能越大,其系数在模型Ⅴ和模型Ⅶ中均显著,而且显著性水平较其他因素更高,说明政策落实情况是影响村官去留非常重要的因素。最后,农村经济状况对于村官的去留影响不大,不同经济状况的农村村官留任与离开的差别不大,其系数在两个模型中均没有通过显著性检验。说明在经济环境差不多的西北农村,农村经济状况不是影响村官去留的主要因素。

四、政策启示

从研究结果来看,为了使大学生村官这一利国利民的政策长久地实行下去,应该在选拔大学生村官之初,选择真正愿意为农村服务、在农村扎根的大学生;在工作过程中,多关注村官的工作状态,组织部门做好及时的培训、指导、考核、奖惩工作,调动村官的工作积极性,使其展现良好的工作状态;最重要的是要落实大学生村官在农村工作的制度保障,适当提高工资收入与生活补贴标准,做到按时足额发放;保证大学生村官的工资报酬随着公务员工资的上涨和物价的上涨不断提高;按照市、县(区)事业单位人员标准,统一为其办理养老保险、医疗保险及大病救助保险等。

[1]中国村社发展促进会.2010大学生村官发展报告[R].北京:中国农业出版社,2011.

[2]徐明生,吴贻玉.“大学生”村官服务新农村建设障碍性因素系统分析[J].教育与经济,2009(6):19-21.

[3]陈书怡,管 迪,谢欣欣.大学生村官胜任特征模型的建立与验证——基于北京、江苏四市的调查[J].人力资源管理,2010(6):148.

[4]还玉婷.大学生村官工作现状调查与政策分析——以扬州为例[J].经济研究导刊,2011(23):30.

[5]孔沛球.大学生村官与大学生农村基层就业的思考与探讨[J].中国校外教育,2008(3):21.