社会转型期农村青年女性自杀问题研究

2012-01-29赵晓峰

赵晓峰,钟 琴

(1西北农林科技大学 人文学院,陕西 杨凌 712100;2华中科技大学 中国乡村治理研究中心,湖北 武汉 430074)

一、问题的提出

近些年来,自杀问题的研究正在逐渐成为学界一个新的学术生长点。就已有的研究成果来看,关于自杀问题有三个方面的显著特点理应引起我们高度的关注:一是中国农村的自杀率是城市的3倍,女性自杀率比男性高出25%,具体来看,农村女性自杀率比男性高出66%[1];二是20岁到35岁的农村青年女性和60岁以上的农村老年人是自杀的高危人群[2];三是近10多年来,中国人群的自杀率出现了迅速的下滑趋势。根据《世界统计年鉴》显示,中国的自杀率从1987年的22.6/10万下降到2001年的19.9/10万,下降了11.9%[3]。由此引发出两个基本问题需要我们从学理上进行解释:其一是为什么农村青年女性会成为高危的自杀人群,她们的高自杀率与农村老年人在同期成为高危的自杀人群有什么样的关联;其二是在中国人群自杀率出现显著下降的过程中,农村青年女性的自杀率变迁呈现出什么样的特征,该人群自杀率的变化对中国整体的民众自杀率下降产生了积极还是消极的影响。

根据最近几年的农村调查经验,我们发现,农村青年女性自杀问题从20世纪80年代初期开始逐步严重,自杀率不断攀升,到90年代初中期达到高峰,紧接着自杀率出现了明显的快速下降态势,到世纪之交的几年里降低到一个相对较低的比例状态,并维持至今。在社会科学研究领域,关于社会转型期农村青年女性自杀问题的研究,主要是在家庭范式下展开的,其中,刘燕舞认为家庭结构的变动是理解农村已婚青年女性自杀的关键因素[4],桂华则分析了家庭矛盾中的农村妇女自杀现象[5]。本文以湖北大冶农村青年女性自杀率的变迁轨迹为例,试图突破家庭范式的研究视野,倡导个体研究的范式,从农村青年女性权利意识的增强,主张权利行为的不断增多的社会事实中去构建理解农村青年女性自杀率变迁的新的理论框架,并以此为基础分析农民自杀率变迁的根源,进而理解中国缘何会出现世界罕见的自杀率急剧下降现象。

二、30年来农村青年女性自杀率的变迁轨迹与自杀类型

2009年暑假期间,华中科技大学中国乡村治理研究中心师生一行25人赶赴湖北大冶农村分驻四个行政村开展调研活动。在调查中,有三个村子的调查人员注意到了农民自杀现象,并搜集了尽可能详细的自杀案例。通过不断地重复访谈,相互佐证,剔除重复的个案,不断吸纳新的个案,最终在三个村子里共搜集到了99个农民自杀的案例,其中农村青年女性的自杀案例有54个,分布特征如下:

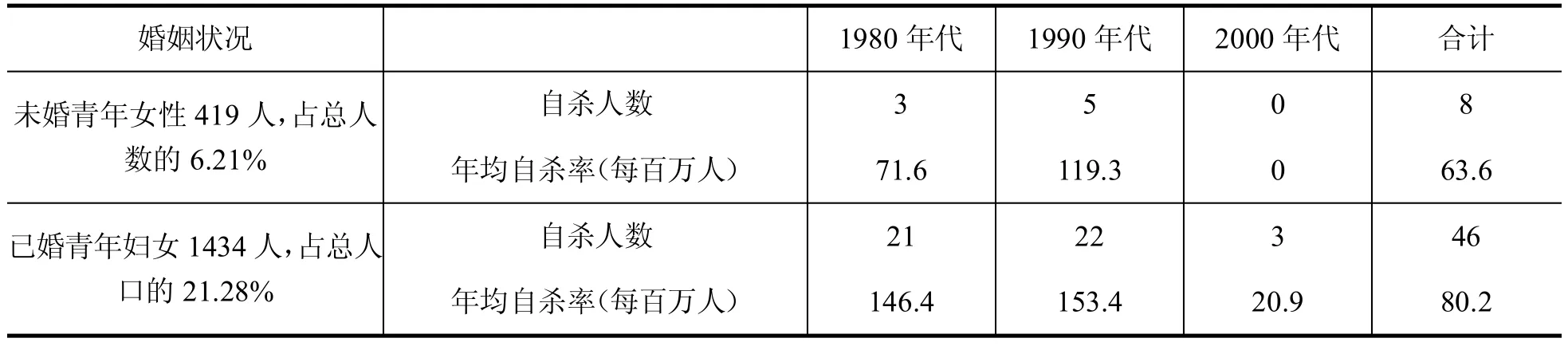

表1 三个村庄1980年以来农村青年女性自杀案例分布情况表[6]

从表一中可以看出,近30年来农村青年女性的自杀率要远高于全国平均的人群自杀率,并且自杀现象主要集中在1980年代和1990年代,到2000年以后迅速下降,趋于稳定。

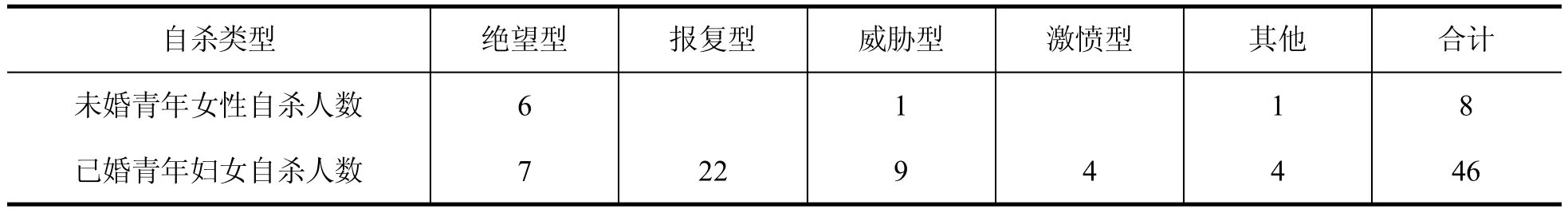

表2 农村青年女性的自杀类型分布情况

从表二中则可以发现,未婚青年女性的自杀主要是绝望型自杀,源自于她们无力改变自身不满意的处境或状况,对未来的生活失去了憧憬和向往。而已婚青年女性最主要的自杀类型表现为报复型自杀。因为在大冶等农民宗族意识仍然浓厚的农村地区,一旦出嫁的姑娘在婆家自杀身亡了,娘家就会组织同宗同族的人到姑娘的婆家去“讨说法”,不让其婆家的人好过,当地人称这种现象为“打人命”。报复型自杀是当事人以自杀为抗争手段,企图通过结束自己的生命来惩罚那些自身在现实世界中无法战胜的生活对象。对于已婚青年女性来说,这些生活对象主要是婆婆、公公及其丈夫。已婚青年女性相对次要的自杀类型是威胁型自杀,指的是已婚青年妇女在自己提出明确的要求,公婆或其丈夫等人不愿意满足,迫不得已之下以死相威胁而产生的自杀类型。已婚青年妇女的绝望型自杀从内在根源上来说与未婚青年女性的自杀具有相似性,都源自于自身所无力改变的社会事实。而激愤型自杀往往是由当事人的性格造成的,是当事人心理情绪波动无法平息,一气之下选择的自杀行为。

三、“为权利而战”的代价呈现:农村青年女性自杀现象三阶段特征解读

在传统社会里,中国农民的行为逻辑是“义务本位”的,“父义当慈,子义当孝,兄之义友,弟之义恭。夫妇、朋友乃至一切相与之人,莫不自然互有应尽之义”[7]。与此相适应,乡村社会的权力结构和伦理秩序机制是以“差序”为其核心特征的。由于在小农家庭内部,土地、房屋、财产等物质性资源都掌握在父辈手中,有限的生存机会也往往依赖于土地而存在,乡村社会秩序的类型就成了“长老统治”,权力结构也就比较注重“长幼有序”。由差序型的权力结构所决定,乡村社会的伦理秩序机制也是“差序型”的,无论是儒家伦理文化思想的基本架构“三纲五常”,还是封建礼教思想对妇女“未嫁从父、既嫁从夫、夫死从子”的“三从”规范以及“妇德、妇言、妇容、妇功”的“四德”规定,都以差序为其核心特征。所以,“义务本位”的农民行为逻辑和差序型的乡村权力结构及伦理秩序机制之间是高度匹配的关系,三者共同维系着乡村社会的基础性秩序。

新中国建立以后,国家先后颁布实施了《婚姻法》、《宪法》等一系列的法律、法规,赋予农民人人均享的平等的公民权。并且在人民公社时期,国家通过工分制等劳动制度和分配制度的设计,试图提高农村妇女的经济地位,为农村妇女政治、社会地位的提升提供必要而又可能的经济保障。而“父为子纲,夫为妇纲”的伦理纲常秩序观念也被视作封建宗法落后思想惨遭批判,随后又被社会主义新传统所取代,“好儿媳”、“好婆婆”成为人民公社时期家庭关系调整的重要风向标。也就是说,新政权的建立为农村女性地位的改善奠定了坚实的合法性基础。

分田到户以后,新《婚姻法》再一次重申了国家对农村女性公民权的保护;农村女性和男性村民一起获得了平等的土地承包权,家庭经济地位得到了进一步提高;随着乡镇企业的兴起,以及外出打工现象的日益普遍化,农村青年女性在土地之外获得了越来越多的生活机会,她们对家庭经济的贡献比率越来越大,家庭经济地位持续提升,并逐渐赶上,乃至超越父辈。在这种情况下,农村青年女性的权利意识日益觉醒,她们逐渐开始主张获取与自身所作的经济贡献相对称的家庭权力和社会地位,由此挑起了一场在乡村社会延续了10多年的权利争夺战,部分农村女性为此甚至付出了生命的代价,引发了村庄社会权力结构和秩序机制的一次史无前例的大调整。

市场改变了代际之间的资源分配结构,促使农村青年女性发起了权利的争夺战,但是,她们的努力不可避免地遭到了两种彼此之间相互支持的传统型力量的强力阻击:第一种力量是地方传统和地方文化,蕴藏其中的是基于地方习俗而来的“义字当头”的传统型权利观;第二种即是经过“多年媳妇熬成婆”的公婆的权利观,她们深受旧传统的影响,在经过多年的忍让,终于熬成了婆之后,是不可能心甘情愿拱手相让刚刚到手的家庭权力的。由此,在乡村社会就出现了两种权利观相对撞的现象,基于现代法律而来的农村青年女性的权利观遭到了基于地方传统和地方文化而来的农村老年人的权利观的对抗,使乡村社会代际之间的关系出现了一个严重恶化的历史时期。

在整个80年代,整体来讲,农村青年女性虽然在权利的争夺战中处于相对的攻势,但基本上仍然属于是相对的弱势群体。少数权利意识先觉的青年女性迫不及待地向父母、公婆及丈夫的权利发起了挑战,却在势不均、力不敌的形势下,由于误判了形势,而被迫付出惨痛的代价。对于那些不甘于认输而挑战失败的农村青年女性来说,自杀也就成为一个可能的选择,由此造成20世纪 80年代农民自杀率的迅速上升。具体来讲,农村未婚青年女性接受和向往的是自由恋爱的现代型婚恋观,而其父母一辈秉持的是“父母之命、媒妁之言”的传统型婚恋观。如此一来,未婚青年女性追求婚恋自由的行为自然就会被视为不孝的举动而遭到父母的打击。在父母的家庭权力地位相对还比较牢固的情况下,未婚青年女性的挑战行为往往难以成功,她们不得不面对两难的选择:或是屈从于父母的安排,草草嫁人了事;或是对婚姻失去憧憬,在绝望中选择了结自身的生命。然而,对于农村已婚青年女性来说,由于绝望而自杀并不是最重要的自杀类型,这是因为地方传统和地方文化对已婚青年女性往往会衍生出一种保护机制。在当地,自家的姑娘嫁人了,年纪轻轻就在婆家自杀身亡了,对于娘家人来说也是一件丢不起人的大事,必须为死去的姑娘讨回公道——组织同宗同族的人一起去“打人命”。所以,农村已婚青年女性对死后的世界往往有一个可预期的道德想象:既然你不让我好过,我就死给你看,我让你丢人,让我娘家人来收拾你。代价是惨痛的,但是自杀的农村已婚青年女性往往也会在死后达到想象中建构起来的目标,使婆家受到一定的惩罚,这就是报复型自杀得以成为农村已婚青年女性最为主要的自杀选择类型的基本的内在机制。不仅报复型自杀和绝望型自杀反映出的是弱者的一种反抗行为,而且威胁型自杀也蕴含了同样的内在机理,实际上反映出的都是农村青年女性在权利的争夺战中仍然处于相对的弱势地位,她们离“战争”的胜利还有一段较远的距离要走。

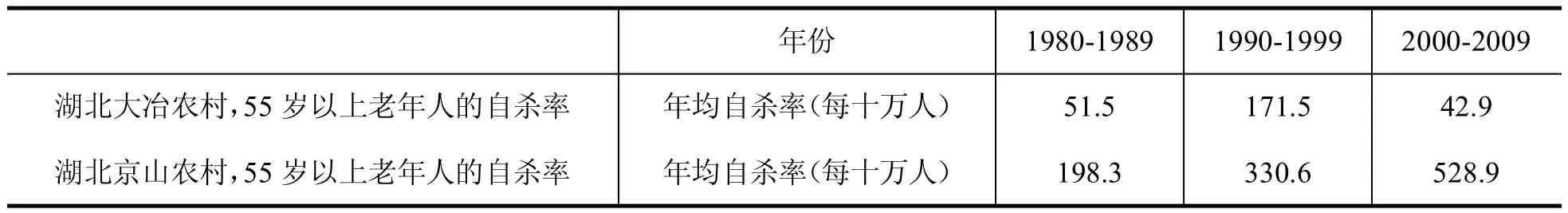

到1990年代,随着代际之间物质资源配置结构的进一步改变,农村青年女性整体的权利意识进一步觉醒,主张权利不再是少数人追求的行为,逐渐演变成为绝大多数青年女性共同的行为追求,由此导致代际之间以及夫妻之间的权利争夺战进入白热化的拉锯战阶段,农村青年女性的自杀率也呈现出继续上升的态势。但是,随着时间的推移,农村青年女性逐渐开始改变弱者的地位,开始从根本上触及父权以及夫权的权力根基,引发了乡村社会权力结构和伦理秩序的大调整。农村家庭内部的权力结构逐渐实现了以父子轴为主到夫妻轴为主的历史性转变,维系私人之间关系的道德要素也相应做出了必要的调整,旧的道德规范失去了约束力,现代法律所提倡的自由、平等的权利理念进入到农民日常的生活世界当中。换句话说,乡村权力结构和伦理秩序机制逐渐从以“差序”为核心特征转变为以“均平”为核心特征,代际之间和夫妻之间的权力越来越趋于平等,道德规范也从“三从四德”转变为“当婆婆的会把媳妇当闺女看,当媳妇的会把婆婆当亲娘看”的崭新面貌。所以,在这权利争夺战的第二阶段,虽然农村青年女性的自杀率仍然居高不下,但是农村老年人的自杀率则出现了更为明显的急剧攀升态势。在湖北大冶农村,老年人的自杀率迅速地从八十年代的 51.5/10万增加到171.5/10万,一度超过农村青年女性的自杀率。两个年龄群体自杀率的共同上涨从侧面说明双方权利争夺的程度是非常激烈的,而老年人自杀率超过青年女性则说明在双方的权利争夺战中,农村青年女性逐渐扭转了形势,占据了优势地位。

到20世纪90年代末,尤其是进入新世纪以来,农村青年女性彻底赢得了权利争夺战的胜利,巩固并持续强化了自身在家庭权力结构中的优势地位。一方面大规模的跨城乡、跨地域的社会流动使本地婚姻圈被打破,恋爱自由成为农村青年女性共同的价值追求,私密生活中的情感维度被提升到了史无前例的水平,婚姻决定权基本上从父辈手中转移到青年一代手中,未婚青年女性的自杀现象在类如大冶的农村地区几乎不再发生过;另一方面,“市场—权利”要素的持续发力,使调整后的均平式的“权力—道德”格局成为不可逆的历史演变趋势,已婚青年女性的家庭地位和社会地位都提升到了新的历史水平,而老年人的地位和威望相应地随之下降,已婚年轻女性的自杀现象也随着减少。

四、权利争夺的后果:两种青年农民权利表达类型与老年人自杀差异现象的关联

通过上文的论述,我们可以从农村青年女性权利意识觉醒,主动发起权利争夺战的视角来解读缘何 20-35岁的农村女性会成为自杀的高危人群,也能从“为权利而战”的结果出发来理解农村青年女性自杀率急剧下降的社会事实,进而为理解世界罕见的中国人群自杀率的下降现象提供一个有效的解读视角。但是如何来认识当前中国人群自杀率仍然处于世界中等水平的现象呢?本文接下来将通过简要讨论两种不同青年农民权利表达类型的农村地区,在进入新世纪以来老年人自杀率呈现出的差异现象来深入认识这一问题。

根据我们在湖北大冶农村和京山农村的调查经验来看,两地农村青年女性的自杀率近30年来出现了一个类似的“先迅速攀升,后急剧下降”的演变过程,农民的权利观经历了一个相似的意识觉醒及代际争夺过程。但是,如表三所示,两地老年人自杀率的演变格局则有质的差异。一方面京山农村55岁以上老年人的自杀率在三个不同的历史阶段都要高于大冶地区;另一方面,进入新世纪以来,在大冶农村老年人的自杀率出现迅速下降局面的同时,京山农村老年人的自杀率则出现了历史新高。我们认为这说明了两个问题:一是在京山农村,由青年女性发起的权利争夺战更为激烈,斗争的残酷程度更高;二是在京山农村,权利争夺的结果对老年人极为不利,老年人成为新时期最主要的自杀高危人群。

表3 湖北大冶和湖北京山农村老年人自杀率状况对比表

在湖北京山农村,随着权利争夺战的结束,农村青年一代的权利观滑向了“无公德的个人”[8]的深渊,权利感有余,而义务感不足,农民的权利表达失去了结构性力量的规约。受制约此,老年人失去了挣钱能力,与其拖累下一代,不如选择自杀就成为地方性的“政治正确”。不仅当地的青年人这样想,当地的老年人也这样想,而且还得这样做。所以,老年人因无用而自杀已经成为普遍性共识。在当地甚至还发生过儿子与媳妇害怕被病重的母亲拖累,不能出去打工挣钱,而将母亲活活勒死却对外宣称母亲自杀的案例。

然而,在大冶农村,虽然农村青年女性取得了权利争夺战的胜利,但是代际之间的权利与义务关系还处于相对均衡状态。一个村民小组长是这样来说当地的代际关系的:“如果兄弟之间在孝敬父母问题上说三道四,就是‘猪兄狗弟’”。在多子家庭,多兄弟共同赡养父母,不能光讲绝对意义上的公平,而是要结合各个兄弟自身的家庭情况,谁的家庭条件好在经济上就有责任和义务多出一点,谁的家庭条件不是很好也可以少出一点。兄弟之间以及妯娌之间不能因为自我感觉父母当年更偏向谁而不偏向自己而相互扯皮,这基本上是当地的共识。也就是说,农村青年一代的权利表达在大冶农村受到了村庄内部结构性力量的有效规约,在当地不至于形成类如京山农村那样对老年人极其不利的村庄文化。

五、余论

结合本文的分析,我们可以看到20-35岁的农村青年女性成为自杀的高危人群是转型期出现的社会失调现象,它在客观上表明农民权利观念从传统型向现代型的转变是一个各个年龄群体之间不断斗争的艰难的演变过程。随着权利争夺战的结束,乡村社会的权力结构和基础性秩序重新恢复相对稳定的均衡状态,农村青年女性的自杀率迅速下降,有力地促成了中国整体民众自杀率的剧降现象。就当前农村自杀率问题呈现出的结构性特点来说,农村老年人依然是被动中不得不“选择”自杀的高危人群。因此,要想继续降低中国人群自杀率的比重,一个重要的具有针对性的工作方向就是要通过改善民生的社会建设,逐步减少农村老年人的自杀比重。为此,一方面要通过不断加强现代法治建设,培育农村中青年农民的现代公民观念,使“无公德的个人”受到法律的规约,切实保护农村老年人合法的生存权益;另一方面要不断推进新农村和谐社区建设,构建农村中青年群体权利表达的规约机制,以社区发展为中介促进农村社会建设的进程。

[1]费立鹏.中国的自杀现象及未来的工作方向[J].中华流行病学杂志,2004(4).

[2]赵梅、季建林.自杀的国内外研究现状[J].上海精神医学,2000(4).

[3]中国自杀率下降幅度之快为世界罕见[EB∕OL].http:/ /news.xinhuanet.com/society/2011-05/14/c_121416339.htm

[4]刘燕舞,王晓慧.农村已婚青年女性自杀现象研究——基于湖北省大冶市丰村的个案分析(1980~2000)[J].青年研究.2009(1).

[5]桂华,贾洁.家庭矛盾中的妇女自杀——基于大冶市X村的调查[J].妇女研究论丛,2010(5).

[6]本文中使用的有关湖北大冶农村的自杀数据和自杀材料由钟琴负责整理,有关湖北京山农村的数据和材料是在陈柏峰已有整理的基础上进一步完善所得,具体请参见:钟琴.社会变迁视角下的农民自杀现象研究[J].华中科技大学硕士学位论文.2010;陈柏峰.代际关系变动与老年人自杀[J].社会学研究.2009(4).

[7]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海世纪出版集团.2005:72.

[8]阎云翔.私人生活的变革——一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系1949~1999[M].上海:上海书店出版社.2006:261.