中国高新技术产业自主创新能力评价——基于产业链为核心的视角

2011-12-28李俊林韩彦清路振田

张 贵,李俊林,韩彦清,路振田

(河北工业大学 管理学院,天津 300401)

●产业经济

中国高新技术产业自主创新能力评价

——基于产业链为核心的视角

张 贵,李俊林,韩彦清,路振田

(河北工业大学 管理学院,天津 300401)

中国高新技术产业正在进入战略发展机遇期,产业链创新是发展的关键。在遵循制度引致、突破重点、支撑引领和跨越发展的逻辑思路下,运用因子分析方法,编制高新技术产业自主创新能力评价体系。研究表明,中国高新技术产业的自主创新要以产业链创新为核心,大力推进产业高效整合,提升高新技术产业自主创新能力。

产业链创新;高新技术产业;自主创新能力

当前,金融危机的“外患”远没有结束,经济波动压力依然存在;工业经济发展“内忧”急剧凸现,内在矛盾突然显性化,通过自主创新推进来完成经济发展方式转变刻不容缓,高新技术产业的自主创新责无旁贷承担着极为重要角色;但在推进自主创新中,各级政府面临价格竞争、替代效应以及配置不均衡三个方面的挑战,所以必须重新认识自主创新的模式,采取切实可行的政策措施提高创新绩效。

一、理论框架与自主创新评价指标体系

(一)后发国家赶超的创新理论与产业链创新理论提出

近年来,有关经济后发国家如何通过创新突破经济发展困境的研究异常活跃起来。R.Garnaut(2002)提出了通过国际创新分工,后发国家可以提升其创新能力;Chesbrough(2004)[1]和 Hughes(2007)[2]研究了国际产业间转移给新兴工业化国家带来的创新动力;Hall(2005)[3]探讨了学习改进再学习的技术梯度型创新活动;Yoo Y.(2008)[4]认为发达国家的知识创新扩散有助于发展中国家提高创新绩效;Megan(2009)[5]则强调后发国家通过组织结构再造提升创新能力。在国内,曹丽莉(2008)[6]从供应链网络角度出发,认为自主创新将是一个“单链企业合作,多链展开竞争”的合作创新模式;郎咸平(2008)[7]提出了著名的“6+1”产业链理论,强调我国制造业的未来,要从六大产业链环节的高效整合开始,向产业价值链的高端迈进;曹朱、方伟等人(2008)[8]进一步提出了发展中国家只有建立完整的技术链才能真正实现技术追赶。这些研究在一定程度上丰富和发展了创新理论,但缺乏从产业整体提升与转换出发,从拥有庞大人口大国的产业安全角度,研究高新技术产业自主创新模式,研究如何获得较为完整的自主核心产权的产业链条。

基于此,本文提出了以产业链为核心的创新理论,这是依据技术、流程、服务和价值传递的原理,以产业链为轴线(既不是供应链,也不是技术链),串联政府、企业、科技中介、市场、高等院校和科研院所,把产业链条分为若干子模块,子模块展开各自创新活动,并依据不同产业特性将子模块统一起来,实现整体效益倍增。

(一)影响产业链创新能力的主要因素

产业链创新的影响因素是一个多要素的组合。它侧重资源转化能力对创新活动的影响,表现为创新资源投入、创新成果产出、创新合作和创新环境[11];它强调原始创新能力的重要性,从创新基础、科技投入、产出效益、环境支撑、持续创新这五个方面去影响产业原始创新能力[12];它突出R&D这一产业特性,从自主知识产权、R&D的组织管理水平、科技成果转化能力、成长性(总资产与销售成长率)四个方面影响高新技术产业利用科技资源进行创新活动[13]。

产业链创新的影响因素是一个完整的开放式的系统。系统因素是创新的成功决定因素(弗里曼,1997)[14]。产业链创新是技术创新、产品创新、流程创新、管理创新和市场创新等完整的系统集成,是企业创新最高层次和归属,是企业突破已结构化的产业的约束。它运用技术创新、产品创新、市场创新或组合创新等来改变现有产业结构或创造全新产业的过程[15]。产业链创新也是一个向链条内外开放、主体间互动、整体创新不断发展的过程。链条内各行为主体之间频繁互动、知识技术的交流、组织学习达到内部的有机整合,而且链条网络的各个结点不断与链条外的网络结点发生多方位、多层次的联结,寻找新的合作伙伴,以获取远距离的知识和互补性创新资源。

产业链创新影响因素是全过程发挥作用的。从生产流程来看,主要从投入能力、产出能力、产业结构和创新环境四个方面来影响产业链创新能力[16];从微笑曲线来看,主要影响因素贯穿于研发部门、制造部门、营销部门的产业全程[17]。

综合上述分析,本文认为影响产业链创新的主要因素有:(1)支撑创新基础资源因素,主要是通过产学研合作,拓展产业链创新一体化的深度和广度;(2)创新投入因素,突出核心自主知识产权、企业办科技机构的作用,这也是当前产业竞争的核心问题;(3)创新产出因素,通过对项目建成投产率、固定资产交付使用率等考察,反映该产业间的关联作用,决定产业发展方向;(4)创新扩散与产业关联,突出反映创新的外部性和社会效应,国际合作、技术改造和技术获取程度等;(5)创新环境支撑,突出对市场和政策环境的创新影响,反映经济自由度。

(三)评价指标体系的编制与特性

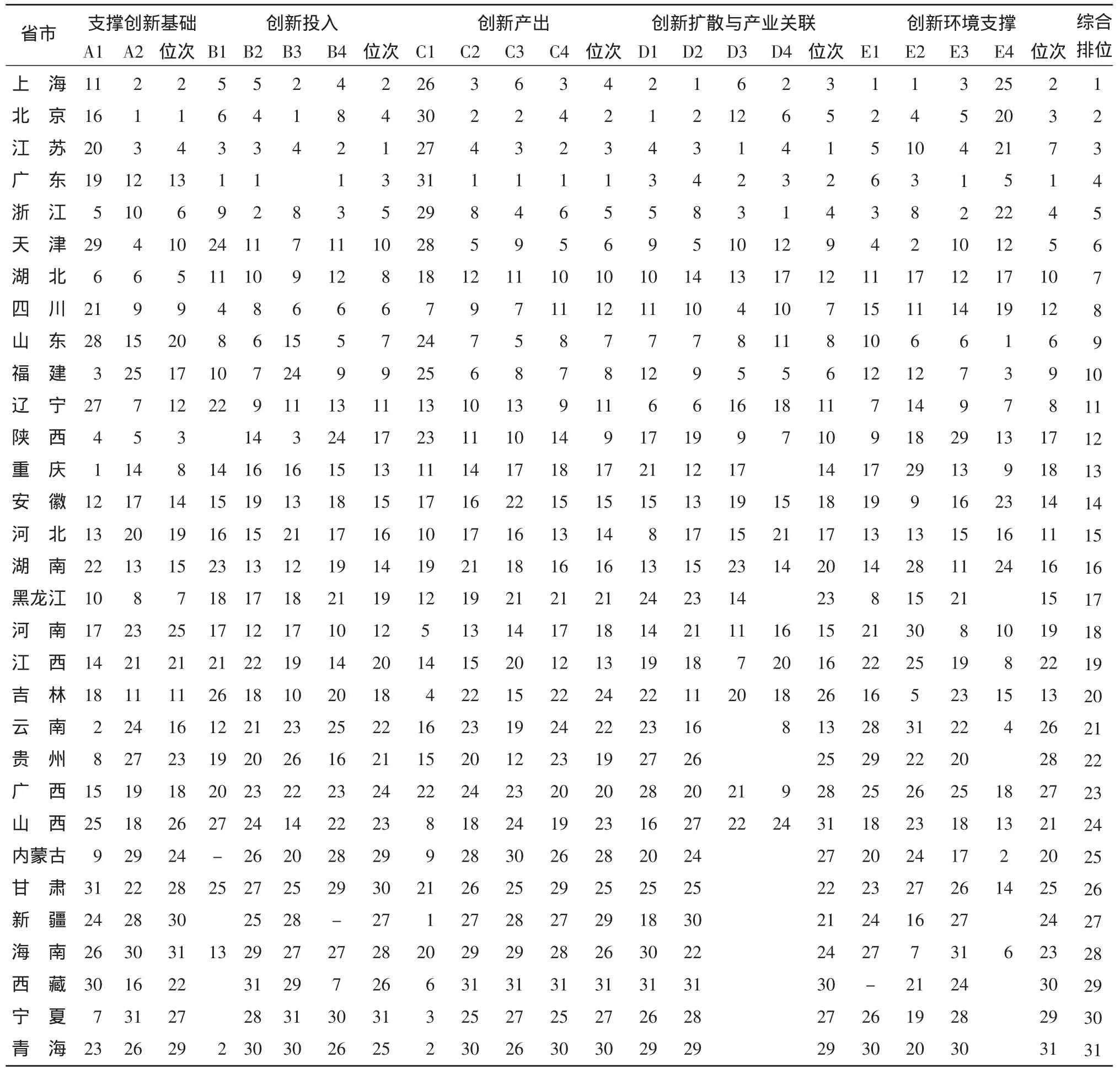

基于我国高新技术产业发展和创新现状,把握世界产业发展趋势,遵循产业链创新能力的影响因素及指标体系设计的目标和原则,参考国内外多套产业创新能力评价指标体系,以产业链创新为理论基础,围绕“制度引致—突破重点—支撑引领—跨越发展”的逻辑轴线,编制了我国高新技术产业自主创新能力评价体系。该评价体系包括:支撑创新基础资源、创新投入、创新产出、创新扩散与产业关联、创新环境支撑5个一级指标,18个二级指标,76个三级指标(见表1)。

该套评价指标体系的核心是产业链创新,一是强调提升产业转型能力,实现产业结构转化和升级能力;二是强调提升产业竞争力,把现实和潜在的生产要素转化为较强的市场占有率的综合素质。可见,产业链创新是行业整体创新,而不是局部的创新,就是用新的产品和新的技术满足需求,其结果形成了一个崭新的产业[9]。

二、评价模型的构建与计算

(一)样本选取及数据来源

1.减少人为因素干扰,全部采用定量指标。根据相关统计数据计算出各项指标原始值,本研究全套76个三级指标全部采用定量数据。同时为了数据可获得和减少处理量,采用了各省会所在城市数据代替全省情况,因此在下面数据分析时,各省(区、市)情况会有些偏差。考虑到直辖市辖区面积和人口规模较小的特点,在一些主要的经济指标体系中,选择了相当一部分人均发展水平指标。

2.注重指标体系的对比性,先国内后国外。一个地区的自主创新力很难直接与其他国家相比较,故本文采用国内31个省市的主要指标进行比较,分析发展情况和趋势,然后在国家间比较差距。

3.数据难获得的,采用替代指标。如在创新环境支撑指标中的经济增长方式与可持续发展中,采用城市环境质量指数替代空气质量、水源质量、工业固体废物综合质量指标。

(二)构建评价模型

评价模型的关键在于各个指标的权重确定,本文采用了因子分析模型进行分析。因子分析的基本思想是通过变量的相关矩阵内部结构的研究,找出能控制所有变量的少数几个随机变量去描述多个变量之间的相关(相似)关系。建立因子分析的数学模型为:

由于该模型是针对变量进行的,各因子又是正交的,所以也称为R型正交因子模型。

其矩阵形式为:x=AF+e.

其中X=(X1X2Xm)为可实测的m个指标所构成的m维随机向量,F=(F1F2Fm)是不可测的向量,F称为X的公共因子,aij称为因子载荷在第i个变量在第j个公共因子上的负荷,矩阵A为因子载荷矩阵,ε称为X的特殊因子。通常理论上要求ε的协方差矩阵是对角阵,ε中包含随机误差。

表1 高新技术产业自主创新能力评价体系

(二)计算与综合排序

在对行业进行重要性分析时要对指标进行综合处理。第一步,借助统计分析软件SPSS13.0将原始数据标准化以消除量纲的影响并建立指标的相关系数矩阵R。第二步,求R的特征值和方差贡献率。由于因子分析结果虽然保证了因子间的正交性,但对因子不易命名,所以对因子模型进行方差最大化旋转,使得对公因子的命名和解释变得更加容易,并得到正交因子表。第三步,将指标按高载荷分类。最后是因子的得分分析,借助统计分析软件SPSS,可以计算出各地区主因子的得分,并根据统计数据中各个主因子旋转后的贡献率为权数进行加权求和可以计算出各省(区、市)的总得分,最后对中国大陆31个省市自治区高新技术产业自主创新能力综合排名(见表2)。

三、实证评价与比较

(一)支撑创新基础资源

在该项指标综合排名中,北京市、上海市和陕西省位列三甲(见表3),但从具体指标来看,排序很不均衡,如北京市在创新资源水平排名第一,而产学研排名第十六;同样,上海市前者排名第二,而后者排名第十一;重庆市产学研排名第一,而创新资源水平排名第十四。造成这一现象的直接原因是三级指标中,重庆市科技活动企业占全部企业的比重为90.9%,排名第一,明显领先于其他省(区、市),这显然是中央政府多年来积极扶持中西部地区发展、推进区域协调发展的积极结果。

(二)创新投入

在创新投入方面,近年来我国工业企业技术创新能力有了较大提高,但各省市差距还很大(见表4)。具体而言,在研发投入能力方面,利用因子分析方法对研发投入各三级指标进行分析,排名前十的北京、广东、江苏、上海等省市,与排在后十位的省(区、市)相比,差距悬殊。在高新区方面,排名第一的北京市与第二的上海市相比,优势明显。上海市与位列其后的城市相比优势也很明显。在排名前十位的城市中,东部沿海城市亦占据八个席位,东强西弱明显。在企业办科技机构方面,排名第一的广东省是位列第二的江苏省的3倍多,优势明显且拥有相对完善的企业科研创新机制。

表2 全国31个省市自治区综合排名每部分综合排位

表3 支撑创新基础资源综合排名前十位

(三)创新产出

在创新产出的生产经营、新产品、专利和国际贸易四个方面,各省(区、市)表现不尽相同(见表5)。生产经营指标中,高技术产业增加值率、主营业务增长率、盈利率、项目建成投产率、固定资产交付使用率等几项比较,排名靠前的几个省市水平相差不大。从新产值占工业总产值比重、新产品产值、新产品收入三项指标来看,北京、天津、上海、广东和江苏始终都保持较高的排名。国际贸易出口交易值排名前十位的省(区、市),全部集中在东部地区,沿海城市优势明显。在专利申请数和拥有数量方面,上海和天津显然要落后其他沿海发达地区。

(四)创新扩散与产业关联

在该指标的综合排名中,江苏省、广东省、上海市和浙江省最早开发开放的地区名列前四位(见表6)。具体为,在市场扩散方面,北京、上海、广东、浙江、江苏省(区、市)位列前五位,其他省(区、市)与前几位主要省(区、市)差距较大,我国其他省(区、市)高新技术产业技术市场还不成熟,市场扩散效应还不明显。在国际技术合作方面,排名前7位的省市之间差距也较大,中国大多数省(区、市)与国外合作少,国际合作型创新体系还没有形成,对国外先进技术的吸纳能力较低。在技术改造与获取方面,江苏省、广东省、浙江省位列前三位,进行二次开发和独创的能力较强,其他地区与其存在明显的差距。在产业关联方面,东部地区占据前八位,西部省(区、市)高新技术产业聚集程度明显较低。

表4 创新投入综合排名前十位

表5 创新产出综合排名前十位

表6 创新扩散与产业关联综合排名前十位

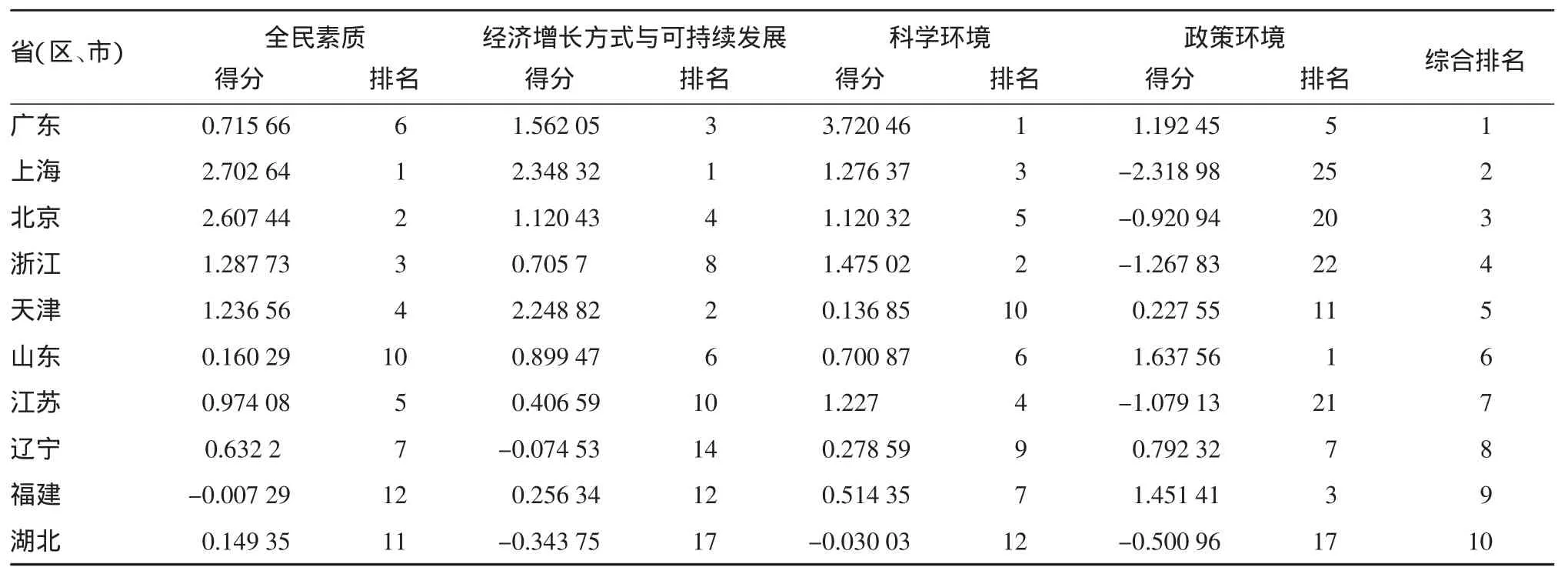

(五)创新环境支撑

在高新技术产业创新环境支撑综合排名中,广东省、上海市、北京市居于前三位(见表7)。在全民素质方面,上海市、北京市、浙江省位列三甲。西部在全民素质指标下数据全面落后,我国居民总体素质发展不均衡,东强西弱。在经济增长方式与可持续发展方面,上海、北京、天津三市分列前三位,但城市环境质量指数排名上海、北京等主要省市排名均比较靠后。在科学环境方面,虽然东部沿海占据前十位,但是中西部地区发展突飞猛进,我国居民的素质整体在不断提高。在政策环境方面,上海市、北京市、浙江省、天津市和江苏省排名靠后,其服务能力、创新能力与经济的快速发展相比存在较大差距。

(六)综合结果

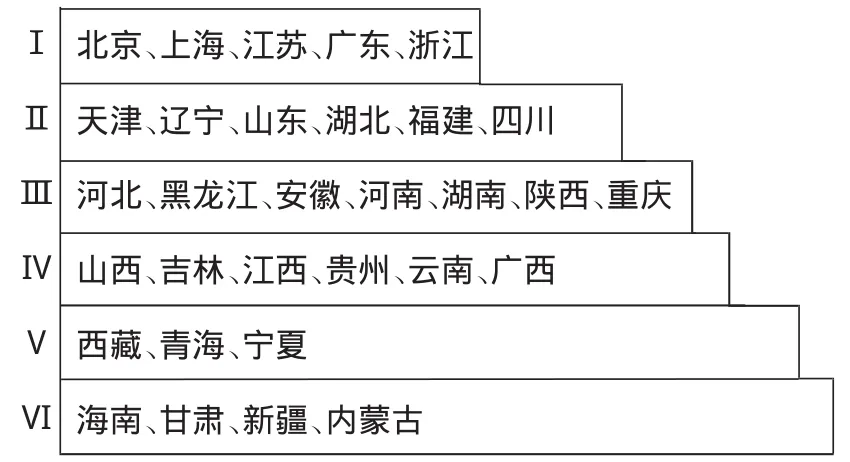

综合与聚类上述五个一级指标评价结果,中国大陆31个省(区、市)形成了六个等级组(见图1)。上海市、北京市、江苏省、广东省、浙江省为第一组,天津市、辽宁省、山东省、湖北省、福建省和四川省为第二组,河北省、黑龙江省、安徽省、河南省、湖南省、陕西省和重庆市为第三组,其他省(区、市)分列第四到第六组。从分组结果看,近年来强弱分明的格局继续保持且强弱两极分化的趋势更为明显。北京市借助于中央在京单位的优势逐步拉开了与其他地区的距离,通过产业链的创新形成了微电子、印刷、软件服务等若干条相对较为完整的高新技术产业体系,呈现“赢者通吃”局面;第一组的上海市和广东省位次无变化,正在逐渐形成独立的区域性产业链且与第二组距离逐步加大;第二组的天津市、山东省等地产业链条模块化布局正在展开,但模块与模块之间的集成有待时日;西部地区产业链只是某些产业结点的点状分布,目前无法串联成链条和形成集聚效应。总体上呈现出西部落后于沿海经济发达地区的趋势,西部的高新技术产业创新不足,亟待改变。

图1 高新技术产业自主创新总体分组

表7 产业创新环境支撑综合排名前十位

四、国际比较与我国差距

与国际上经济发达的国家相比较,我国高新技术产业在自主创新方面存在较大差距,主要表现:

(一)产业规模较小,无法围绕核心企业形成完整产业链条

虽然2000—2008年期间,我国高新技术产业增加值占制造业增加值的比重平均值为12.4%,2008年高新技术产业的总产值达到5.8万亿元;而同时期的韩国、芬兰,高新技术产业增加值占制造业增加值的比重达到20%以上,美国也在17%左右。产业规模偏小,对经济快速发展的支撑力不足,无法围绕核心企业形成完整产业链条。

(二)研发投入强度不足,无法获得核心竞争力和产业主导权

与发达国家相比,我国的高新技术企业研究与开发(简称R&D)经费占工业总产值中的比重远低于主要发达国家及新兴工业化国家(地区)的水平。根据经济合作与发展组织(OECD)最新统计数据显示,日本(2003)高新技术产业的R&D强度达到9.96%,德国(2005)和法国(2002)也在 8%左右,而韩国(2005)和意大利(2005)高新技术产业的R&D强度也4.0%以上。2008年,我国高新技术产业的研发投入强度仅为2.56%,再引进消化研发投入也只有1∶0.15,与发达国家相距甚远。在这种情况下,高新技术产业领域的核心技术和关键环节基本上都不具有技术优势,无法获得核心竞争力,在国际分工中也没有主导权,如太阳能的硅晶片技术、风能的电存储技术、锂电池的活性炭技术等。

(三)各行业研发投入低且不平衡,很难获得产业间相互支撑

我国高新技术产业的总体水平虽然高于制造业整体,但各行业发展并不平衡。从高新技术产业的行业分布来看,航空航天制造业的高新技术产业R&D经费占工业总产值比例最高,2007年超过4.36%,其次是医疗、精密仪器和光学器具制造业、医药制造业的R&D强度超过1.7%;而办公、会计和计算机制造业的研发强度相对处于较低水平,仅为0.57%。这种状况导致各行业创新能力参差不齐,各产业链条很难寻找适合的合作伙伴,以获取互补性创新资源,产业间很难相互支撑发展。

(四)国际贸易基本被外资垄断,无法通过国际产业分工获得应有位置

从2000—2008年以来我国高新技术企业出口交货值逐年上升,目前已超80%以上,如2009年上半年,我国手机出口2.3亿台,中外商投资企业出口手机共2亿台,占同期我国手机出口总量的88%。其中,出口量最大的前5家均为知名外资企业,合计占同期我国出口总量的48.3%。高新技术产业的国际贸易基本被外资垄断,跨国公司和国际金融寡头牢牢控制高技术产业高端环节,强化其全球垄断地位,迫使后发国家遵从他们建立的国际分工体系,无法通过国际产业分工获得应有的位置。

造成这种现象的深层原因:一是企业创新动力不足,因为人口红利带来的经济效益没有释放完,企业往往可以通过廉价的生产要素获得高额利润而不愿意增加研发投入;二是在中央和地方政府的二元结构强化下,外资引资成为政府政绩评价的一个关键的刚性指标,对研发投入的关注被GDP快速增长而掩盖,即政府研发投入不足;三是缺乏公平合理的创新环境,既包括内外资不平等的国民待遇,也包括国资民企的不对称的市场竞争。

五、结论与启示

随着经济全球化和科技全球化向纵深发展,高技术产业国际分工越来越明显。发达国家相继实施“生产分享项目”、“黑洞”战略和“锁定”战略,将生产环节以及应用性研究开发向发展中国家转移,强化其全球主导权与控制力;跨国公司也不遗余力地借助不断进步的信息技术、网络技术,加紧全球化布局,进行跨界并购和重组;生产要素在全球范围内不断进行调剂、共享和优化配置,一个网络化的全球新产业体系正在迅速形成,这构成了当代经济全球化的全新微观基础。

要实现我国产业突围,必须用新思路、新体制和新机制,立即启动大转型、大批量的高新技术产业扩张政策,大力推进以产业链为核心的高新技术产业创新战略,实施重点技术领域优先发展战略、技术创新扩散战略、产业创新分工战略、产业“一体化”协作战略,尽快进行跨行业融合和重组战略,围绕产业链各环节和全过程,向产业高端迈进,形成高一级的新的主导产业。

注释:

①《中国统计年鉴2008》、《中国高新技术产业统计年鉴2008》、《中国市场统计年鉴 2008》、《中国金融年鉴》、《中国社会统计年鉴2008》、《中国区域经济年鉴2008》和《中国城市竞争力报告2008》。

[1]Chesbrough,H.,Managing open innovation[J].Research-Technology Management,(2004),(1):23-26.

[2]Hughes,A. and Grinevich, V.,The contribution of services and othersectors to Australian productivity growth 1980-2004.2007,Australian Business Foundation

[3]Hall, W.P., Biologicalnatureofknowledgein the learning organization.in Firestone, J.M.and McElroy,M.W.(eds),special issue Doing Knowledge Management,The Learning Organization,2005,(2).

[4]Yoo, Y., Boland, R.J., andLyytinen,K.Distributed Innovation in Classes of Network [J].The 41st Hawaiian International Conference on Systems Science,IEEE,Big Island,Hawaii,2008.

[5]Jeffrey L.Furman and Megan MacGarvie,Academic collaboration and organizational innovation:the development of research capabilities in the US pharmaceutical industry1927-1946[J].Industrial and Corporate Change 2009,(5):929-961.

[6]曹丽莉.产业集群内的供应链创新[J].经济与管理研究,2008,(10).

[7]郎咸平.产业链阴谋:一场没有硝烟的战争[M].上海:东方出版社,2008:12-25.

[8]朱方伟,蒋兵,张国梁.基于产品技术链的发展中国家企业技术追赶研究[J].管理科学,2008,(4).

[9]张耀辉.产业创新的理论探索—高新技术产业发展规律研究[M].北京:中国计划出版社,2002:120-134.

[10]李宇,关伟,李文超,郭静.高新技术企业技术创新能力及其评价指标[J].辽宁师范大学学报(自然科学版),2007,(9).

[11]代宝,吴慈生.创新资源转化过程视角的企业自主创新能力评价指标体系构建[J].科技与管理,2008,(9).

[12]杨华峰,申斌.装备制造业原始创新能力评价指标体系研究[J].工业技术经济,2007,(11).

[13]杨水旸.中国高新技术企业评价指标体系新探[J].中国科技论坛,2008,(12).

[14]Freeman, Chris.and Luc Socte.The Economic of IndustrialInnovation (Third Edition)[M].London:Pinter,1997:18-80,223.

[15]陆国庆.衰退产业论[M].南京:南京大学出版社,2002:215-217.

[16]王昌林.产业技术创新绩效与产业出口竞争力[J].工业技术经济,2006,(1).

[17]彭本红,罗明武,海燕..制造企业自主创新能力评价的指标及方法研究[J].现代管理科学,2008,(3).

Evaluation and Empirical Analysis of the Independent Innovation Capabilities of China's High Technologies

Zhang Gui,Li Junlin,Han Yanqing,Lu Zhentian

China's high-tech industry has entered the period of strategic development when the innovation in the industrial chain is the key.Following the logic line of being guided by institutions,breaking through key areas,enhancing support and leading capacity,promoting leaped development,this paper designs a set of evaluation system of independent innovation capacity of high-tech industry,which is suited to China's conditions,relying on all kinds of statistical data released by authoritative departments and factor analysis model.It can accurately and scientifically reflect the status and features of the independent innovation in 31 provinces and autonomous regions.Research shows that the independent innovation of China's high-tech industries shall focus on industrial chain innovation and push forward industrial restructuring so as to improve the independent innovation capabilities.

industrial chain innovation;high-tech industries;independent innovation capabilities;index evaluation

F820

A

1007-2101(2011)01-0072-08

2010-09-21

国家社会科学基金项目(10BJY023);河北省社会科学基金项目(HB09BYJ016);天津市科技发展战略研究计划项目(09ZLZLZT04800)

张贵(1971-),男,河北尚义人,河北工业大学管理学院教授,经济学博士,研究方向为产业创新、高新技术产业。

孙 飞

责任校对:何 军