中外环境补偿制度比较分析

2011-12-28李艳丽李利军

李艳丽,李利军

(石家庄铁道大学 经管学院,河北 石家庄 050043)

●宏观经济

中外环境补偿制度比较分析

李艳丽,李利军

(石家庄铁道大学 经管学院,河北 石家庄 050043)

在环境危机日益严峻,人类生存越来越受到威胁的情况下,对环境进行补偿正在成为全球的共同行动。对中外环境补偿的概念认识、相关理论、实践情况进行比较分析,在借鉴西方经验的基础上,运用环境生产要素的基本原理,可以发现环境补偿的对象应当是环境而不是作为环境产权主体的人。

环境补偿;生态补偿;环境生产要素;环境容量

一、引言

自然环境系统与人类经济系统在不断地进行着物质和能量的流动与交换,各种各样的资源、能源、原材料从环境系统流向经济系统,各种各样的工业废气、废水、废渣从经济系统流向环境系统。环境系统正在被人类快速地掏空吃净,塞回其躯体中的尽是有毒有害的“三废”和垃圾,这种物质和能量的交换是畸形的,在使人类经济生活快速繁荣的同时,使自然环境的面貌、结构与功能迅速恶化,最终危及到人类自身的生存。进入20世纪以后,关于保护环境的讨论越来越多,对自然环境进行补偿与恢复是其中重要的话题。本文对西方国家和中国在环境补偿领域的研究和实践情况进行了比较分析,并在此基础上提出了对环境补偿的新认识。

二、中外环境补偿概念认识比较

目前,国际上与环境补偿涵义接近的主要有PES和PEB,PES的说法又有生态/环境服务付费(Payment for Ecological/Environmental Services)、生态/环境服务市场(Market for Ecological/Environmental Services)、生态/环境服务补偿(Compensation for Ecological/Environmental Services)等三个具体表达[1],PEB可翻译为生态/环境效益付费(Payment for Ecological/Environmental Benefit)。这些表达的含义基本是一致的,并不存在较大的差别,其实质是由于环境要素使用者往往不能因为提供各种生态环境服务(包括水流调节、生物多样性保护和碳蓄积等)而得到补偿,因此对提供这些服务缺乏积极性,通过对提供生态/环境服务的环境要素使用者支付费用,可以激励保护生态环境的行为,该措施还可以为贫困的环境要素所有者提供额外的收入来源,以改善他们的生计。在PES和PEB中,生态和环境都有使用,区别不大。

当前国内研究中直接用“环境补偿”(Environmental Compensation)概念的较少,比较常见的用法是“生态补偿”、“生态环境补偿”、“生态效益补偿”、“生态价值补偿”、“生态服务补偿”、“生态资源补偿”、“生态资源价值补偿”等。这些概念的一个共同点就是关注“生态”,强调对人类活动造成的生态影响的补偿。为了叙述方便,本文把这些表述统称为生态补偿。在这些研究中,有的侧重自然资源开采使用导致的数量变动、生态系统失衡与物种种类和数量减少等方面的补偿,有的侧重于补偿费征收,单项或综合生态效益或价值补偿,还有的从环境赔偿的角度使用环境补偿概念,主要针对因环境问题导致的主体生命健康损失与财产损失[2]。这些研究因学者不同而认识差距较大,具体内涵也难以概括,但一般不涉及或很少涉及对环境容量的讨论。

尽管环境补偿的侧重点与生态补偿是不同的,但由于环境补偿与生态补偿在内涵上非常接近,生态补偿研究开始较早,众多研究成果引导和支撑了环境补偿研究工作,所以,本文在比较分析时把生态补偿的相关研究部分也纳入研究范围。

三、中外环境补偿研究情况比较与启示

国外环境补偿相关研究可以追溯到外部性理论问题的外部成本内部化思想,主要代表人物包括庇古、科斯等经济学家。20世纪70年代,美国经济学家塞尼卡和陶希格认为,为恢复环境的质量,需要投入额外的劳动和资本;在使用环境时必须付出越来越高的代价,作为对生态破坏和资源浪费的补偿[3]。索洛认为,如果不从价格方面对环境进行核算,就不能正确反映可再生产资本与资源的存量,也就难以获得“社会全部财产”的数据,为了保证价格的正确,价格体系必须具有补偿未来的机制,甚至要为未来的每一代人考虑他们的未来[4]。1972年6月,联合国首次人类环境会议发布《人类环境宣言》,提出各国应对环境污染和环境损害的受害者承担责任和赔偿,应筹集资金以维护和改善环境,标志着国际社会在生态环境补偿方面也形成了共识。1992年里约热内卢《环境与发展宣言》也提出:应让人人都能有效地使用包括补偿和补救程序在内的司法和行政程序参与环境问题的解决。

20世纪60年代,环境补偿的内容主要限定在外部性损害领域,包括生命健康危害与财产损失两个方面[5]。1977 年,Westman 提出“自然的服务(nature's services)”的概念及其价值评估问题[6]。随后,多数发达国家和国际机构(如联合国、世界银行和欧共体等)都对此进行了大量的研究,并在资源环境的价值体系和评价方法上取得了许多重大突破。特别是通过 Pearce[7]、Mc-Neely[8]、Turne[9]的研究,奠定了自然资本与生态系统服务价值分类理论研究的基础。1997年,Daily主编出版了《自然的服务——社会对自然生态系统的依赖》[10],生态系统服务的价值评估和补偿研究成为生态学和生态经济学研究的热点和前沿。同年,英国学者Hen Smets建议在环保领域引进一项综合犯罪制裁与新的绿色超级基金的制度,建立突发性污染损害的综合补偿体系;Peter Wetterstein通过比较分析斯堪的纳维亚国家法律和美国案例中有关私人所有环境资产被损害问题,提出了私人权利与公众权利(the private-rights,public-rights)的划分与比较问题[11]。Goldstein等学者讨论了在政策约束下,所有者环境资产受到缩减后,政府是否应该补偿这种损失的问题;Dunford等学者则对谁应该被补偿,以及公共财产被环境污染造成损失时该补偿多少等复杂性问题进行了研究[12],于是,形成了一种全新的环境补偿理念,即生态环境资产置换补偿,生态资源的自然资产理念由此确立,损失性的生态环境补偿问题也相应地演变为权利性的生态环境补偿问题,并在更大的范围内积极而深入地影响着生态资源价值补偿实践。

中国有关生态补偿的研究始于20世纪80年代,前期研究工作处于自发摸索阶段,主要从自然科学的角度进行生态补偿研究,主要观点是从利用资源所得到的经济收益中提取一部分资金,以物质和能量的方式归还生态系统,以维持生态系统的物质、能量输入、输出的动态平衡[13]。也有学者提出对生态效益赋予价值并给予补偿,提倡从相关受益部门的利润中提取一定比例作为补偿基金,具有了经济学意义上生态补偿的主要特点。例如提出森林不但要对提供的木材和林副产品计算商品价值,而且对其调节气候、涵养水源、保持水土、净化空气、美化环境等效益赋予生态价值而进行计价,并给予补偿[14]。另有学者呼吁对划为生态效益防护林的林地试行生态补偿[15],资金由下游受益的单位(电站、工厂、交通、航运、矿场等)按受益多寡,承担投资义务,用以补偿防护林建设所需经费[16],具有流域生态补偿的思路。但是相关的研究成果并未形成大的影响。

1992年中国:《关于出席联合国环境与发展大会的情况及有关对策的报告》中指出:“各级政府应更好地运用经济手段来达到保护环境的目的。按照资源有偿使用的原则,要逐步开征资源利用补偿费,并开展征收环境税的研究。研究并试行把自然资源和环境纳入国民经济活动核算体系,使市场价格准确反映经济活动造成的环境代价”[17]。在这一背景下,中国:生态补偿研究出现了第一个高潮,很多学者针对生态补偿的必要性、迫切性进行了呼吁,针对生态补偿的概念、内涵、研究目的、意义以及生态(环境)补偿费的征收依据和标准、征收范围和对象、征收办法及征收后对物价等造成的影响进行了研究和讨论[18][19][20][21][22]。研究的重点主要针对生态环境破坏引起的经济损失进行补偿,通常是生态环境加害者付出赔偿的代名词,且研究领域主要针对矿区的生态补偿和公益林的生态补偿,尤其是公益林生态补偿的研究占有绝对比例。本阶段的主要特点是生态补偿内涵和范围界定、理论基础探讨以及在森林和矿区等有限领域的实践探讨。

众多学者从生态学、环境学、经济学、管理学、法学等不同学科角度对环境补偿开展了研究。毛显强[23]、吕忠梅[24]、马燕、赵建林[25]、王金南[26]等学者提出了环境补偿的相关概念,并确立了生态资源资产理论[27][28][29],提出了资产权益的补偿内容,并认为在中国:建立生态资源价值补偿机制应注意处理好十大关系,包括政府与市场的关系,中央与地方的关系,生态补偿综合平台建设与部门平台建设的关系,生态付费与破坏补偿的关系,“新账”与“旧账”的关系,生态补偿与扶贫的关系,“造血”与“输血”的关系,流域上游与下游的责任关系,补偿标准与协议补偿的关系,财政资金与社会资金的关系等。在此基础上,还提出了重点构建五个方面的生态补偿机制:一是有利于生态保护的财政转移支付制度;二是生态友好型的税费制度;三是基于主体功能区的生态补偿机制;四是生态环境成本内部化制度;五是建立流域生态补偿机制。另外,在生态补偿的理论研究与实践方面,有一些新的发展趋势是呼吁建立绿色GDP的经济统计方法,在经济统计中反映经济发展的环境成本,尝试以环境信息披露的方式促进生态环境保护[30];与生态资源价值实现性关联的收入分配问题受到日益关注[31];应重视以废弃物再利用和发展循环经济的方式来实现生态资源价值补偿和进行生态环境治理[32]。

总的来看,国外的环境服务付费一般有比较坚实的理论基础和法律依据,并建立了环境服务付费的政策与制度框架,形成了直接的一对一交易、公共补偿、限额交易市场、慈善补偿和产品生态认知等较为完整的环境补偿框架体系。国内环境补偿机制的研究借鉴国际经验,并结合国内实际情况,从生态环境问题的形成机理、自然资产价值确定、生态服务价值评估、环境补偿机制构建等各个方面开展了理论研究和实践,取得了一系列成果,推进了中国:环境补偿工作的进程。但是,与国际环境价值补偿机制研究相比,中国:的研究还相当滞后,且多数是介绍性研究,存在着环境补偿理论研究突破性和系统性不足,补偿机制的总体框架还没有建立起来,环境价值评估与补偿标准确定的科学依据研究不足,对看得见的物质环境的补偿研究多,对环境容量和环境自净能力补偿关注不够,强调环境的公共产品属性和政府购买补偿,对市场机制应用研究不多等问题。同时,也应该注意到,在国外的研究中,很长时期内对生态资源价值认识问题、社会边际成本与私人边际成本之间差值评估问题等,都存在着较多的争论,难以形成统一意见[33]。这是困扰环境补偿研究的一个重要问题。

四、中外环境补偿的实践情况比较

从国际环境价值补偿理论的实际运用来看,环境服务付费的具体案例绝大部分是围绕森林生态系统的环境服务展开的,且多以市场机制为基础,具体包括直接公共补偿、限额交易计划、私人直接补偿和生态产品认证计划[34]。直接公共补偿是指政府直接向提供环境系统服务的农村土地所有者及其他提供者进行补偿,如瑞士对保护特定物种、维护更高环境标准、发展有机农业等提供财政补偿[35]。限额交易计划指政府或管理机构首先为生态系统退化或破坏量设定一个限额,超限行为人可以选择履行补偿义务或资助环境保护活动,如欧盟的排放权交易计划。私人直接补偿通常被称为“自愿补偿”,商业团体和(或)个人消费者可以出于慈善、风险管理和(或)准备参加市场管理的考虑而参加这类补偿工作。通过生态产品认证计划,消费者可以通过选择,为经济独立的第三方根据标准认证的环境友好性产品提供补偿。

从环境价值补偿理论的应用领域来看,环境补偿主要集中在与农业活动相关的环境保护、资源开发中的环境保护、流域综合管理、生物资源与自然景观保护和污染损害补偿等领域。在农业方面,美国政府实施了保护性退耕计划和保护性储备计划,从1985年到2002年,美国农业部每年支付约15亿美元用于支付土地租金和转换生产方式的成本,平均补偿金额为每年116美元/公顷;退耕的土地60%转为草地,16%转为林地,5%转为湿地[36]。在流域环境补偿方面,澳大利亚利用联邦政府的经济补贴推进各省的流域综合管理工作,南非则每年投入约1.7亿美元雇佣弱势群体来进行流域生态保护,以改善水质,增加水资源供给;纽约市通过协商投资了15亿美元与河流上游地区达成了为该市供水的优质水源地保护协议[37]。在矿产资源开发的环境补偿方面,德国和美国对于立法前的历史遗留的环境破坏问题,由政府负责治理;对于立法后的环境破坏问题,则由开发者负责治理和恢复。国外生物多样性等自然保护的环境补偿基本上是通过政府和基金会渠道进行的,有时则与农业、流域和森林等的补偿相结合。污染损害补偿的典型是日本的《公害健康损害补偿法》,该法律建立了比较全面的环境外部性损害补体制。美国《综合环境反应、补偿与责任法案》(CERCLA)规定,只要污染物危害已发生或可能发生,CERCLA就有权开始调查,并实施有效措施强制要求当事人负担治理费用,包括赔偿/补偿费用。如果难以追究到责任人,或治理及补偿费用超出责任人能力,则动用超级基金(Super-fund)的补助[38]。据统计,1980年设立Super-fund Program后,至1993年,共使用了大约200亿美元的经费,其中绝大部分被投入到400个重污染地点(区)的治理[39]。

中国:的环境补偿实践可以概括为三个方面的内容:一是由中央相关部委推动,以国家政策形式实施的环境补偿;二是地方自主性的探索实践;三是近几年来初步开始的国际环境补偿市场交易的参与。2005年12月,《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》出台,要求全社会建立“生态补偿机制”、“遗传资源惠益共享机制”和“环境保护的长效机制”。就环境补偿的重点和实际工作领域而言,目前的环境补偿主要集中在森林与自然保护区、流域和矿产资源开发的补偿等方面。

在森林与自然保护区的环境补偿方面,投资主体主要由中央和地方政府组成。1992年和1993年,国务院两次发文明确提出建立森林生态效益补偿制度;1998年修订的《森林法》第六条明确表明“国家设立森林生态效益补偿基金”。2004年国家建立了中央森林生态效益补偿基金,并由财政部和国家林业局出台了《中央森林生态效益补偿基金管理办法》,标志着中国:森林生态效益补偿基金制度的实质性建立。在流域的环境补偿方面,北京市与河北省境内水源地之间的水源资源保护协作、广东省对境内东江等流域上游的环境补偿、浙江省对境内新安江流域的环境补偿等[40],应用的主要政策手段是上级政府对被补偿地方政府的财政转移支付,或同级政府间的横向转移支付。同时,有的地方也探索了一些基于市场机制的环境补偿手段,如水资源交易模式[41]。在矿产资源开发的环境补偿方面,中国:矿产资源税和矿产资源补偿费具有一定程度上的环境补偿相关的税费作用[42]。2000年建立的矿山环境恢复治理保证金制度也保障了矿产开发的环境补偿[43]。

国外在较为系统的理论研究和法律约束框架内,进行了比较多的环境服务付费实践行动,采用了市场交易、公共补偿、慈善补偿等多种措施。同时,国外的环境补偿模式由末端治理向全过程控制转变,比较重视环境补偿的国际合作,环境服务付费充分利用了市场机制的激励作用,以经济手段鼓励生态环境保护。中国:的实践活动也已经广泛地开展起来,但相关法律法规、具体管理体制还不顺畅,环境补偿难以形成明确的责任机制,补偿活动一般体现为政府购买补偿或变相政府指定补偿,市场性、社会性补偿缺乏,补偿领域和范围较小,一般也不涉及环境容量和环境自净能力,补偿效率不高。从发展趋势来看,发达国家的环境补偿机制将会更多地运用基于市场机制的环境政策工具[44],这是中国:环境补偿研究与实践应该重点借鉴的经验。

五、基于环境生产要素理论的环境补偿新认识

环境生产要素理论是一种近几年新出现的可持续发展经济理论。该理论认为,传统生产要素类型中的劳动、资本、企业家才能、技术和信息其实都是人类自身的要素,只有土地要素一项源自自然环境。在日益严峻的环境危机压力下,越来越多的学者从环境系统和经济系统之间的物质、能量流动规律出发,认为传统生产要素理论过分强调了人类自身的地位,低估了环境作为生产要素的基础性和重要性[45]。环境的结构性能力性事项,比如环境容量、环境自净能力等,也参与了财富的生产和价值的创造,却没有在生产要素理论中得到体现[46]。马歇尔自己也坦言:“在某种意义上,生产要素只有两个,就是自然与人类”,自然排在人类的前面。环境生产要素理论认为,自然环境包括有形的物质实体(如自然资源)和无形的环境结构和能力(如环境容量和自净能力)两个层面,这两个层面都应该作为基础性生产要素,对其在生产中的贡献,也就是在产品价值形成中的地位应给予充分重视,并纳入微观和宏观经济核算,在经济分析和规律探索中予以体现。在传统认识中,环境容量是被动接受生产排放物的,目前,在物和非物两部分结合的大自然环境观的基础上,根据可持续发展对环境系统与经济系统融合的要求,从更正生产要素理论对环境的狭隘性认识出发,应当把环境容量认定为独立的生产要素,它对经济活动的作用可以解读为主动参与生产、提供环境自净能力供生产消耗。环境容量生产要素和土地要素并列成为“自然”要素的两大成员,二者统称为环境生产要素。

环境容量生产要素化不是简单将环境容量作为生产要素来看待,而是一个环境经济化的理论体系,一个环境管理市场化的制度体系。环境容量生产要素理论主要研究环境容量生产要素的概念和内涵,必要性和可行性,对厂商生产函数的影响和厂商行为变化,市场供求规律和供求机制,环境容量生产要素化管理政策和措施,环境容量生产要素市场建设及其宏观调控效应,基于环境要素的绿色GDP和绿色会计制度,以及本文探讨的市场化环境补偿机制,等等。

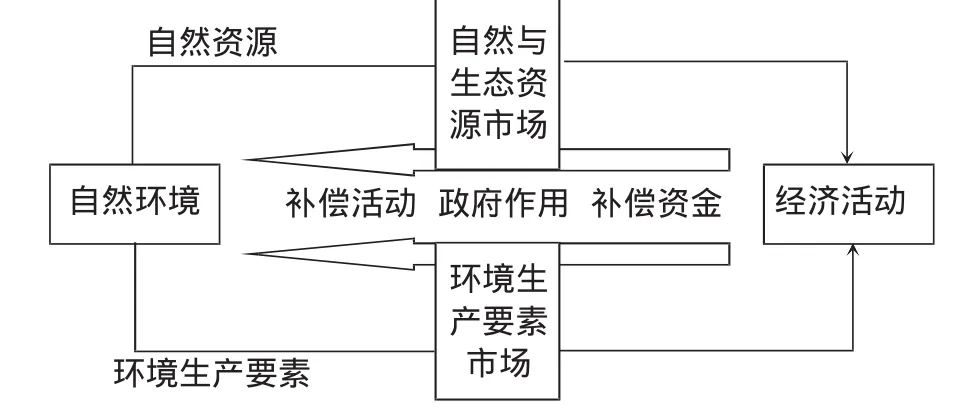

基于环境容量生产要素理论,从帮助环境增强自净能力,弥补和恢复环境容量的角度出发,环境补偿是以保证环境适合人类生存和实现环境可持续利用为目的,由环境生产要素使用者提供主要经费,由环境管理当局组织、委托、奖励开展环境保护、整治与恢复工作,以市场机制和政府干预为依托,以资金流动为纽带的环境管理制度体系(见图1)。

图1 环境与经济之间的物质、能量交换和环境补偿

在当前环境补偿的研究中,比较普遍的认识是国家和环境使用者补偿环境产权人和受损失人。环境生产要素理论认为,从根本上说,环境补偿是人类对环境的补偿,环境产权人不是补偿的最终归宿,只是补偿的中间人,是“代偿人”,他们应当代理出资人完成恢复环境容量的环境补偿活动。环境破坏遭受损失的人也不能成为受补偿者,对他们的资金不能转移到环境容量恢复工作中,他们得到的是侵权赔偿。只有环境生产要素透支、补偿不到位,才会需要赔偿,赔偿应该是特例而不是正常问题。

在私有产权为主体的西方国家,存在一些自然环境资源,如土地、森林、矿山、水域等的私人所有权问题,在以公有权为主体的中国:,这些特定自然环境资源也存在私人使用权问题。私人产权的自然资源补偿由产权人来实施,其补偿资金筹措,补偿活动均由其自行负责。只有产权人对其自然资源的开发使用受到超过一般法律规定界限的限制时,才涉及到对其进行外部“补偿”问题。在这种情况下,产权人得到的“补偿”应区分环境责任赔偿和环境补偿,对环境补偿部分,必须组织安排环境补偿活动,回馈大自然。但这些补偿主要属于环境自然资源补偿的范畴,学术界以生态补偿为题已进行了比较多的研究。而对于本文所论的狭义环境补偿针对的环境容量,本文认为,因其突出的公共性和社会性,以及大范围和跨区域的特点,不宜对其进行私有界定,应属于公共所有,由政府统一管理。即便是大范围的私人产权领地内的环境容量也应接受严格的政府管控,防止出现产权人对领地内的环境容量滥用导致的外部效应出现。所以,环境补偿中较少涉及产权问题,即便涉及到,在环境补偿层面,产权人也是补偿中间人的身份,而不是最终的补偿对象。

环境补偿对象就是最终的受补偿者,最终得到补偿的只能是自然环境。自然环境除了不断向经济社会输入各种物质和能量,使人类获取物质利益财富,应该得到补偿以外,还以自身的净化能力,通过物理、化学和生物作用,不断对人类经济活动产生气态、液态、固态和声、光、热等排放物和能量,进行转移、扩散、消解、转化、吸收、改造等活动,这些活动也消耗着环境的自身物质、能量,改变着环境的成分结构。为了维系适宜人类和其他生物生存的,能可持续向人类经济活动提供物质和能量的自然环境,环境的物质、能量和成分结构改变付出必须得到补偿。任何人和组织是不能代替环境向经济活动提供环境生产要素的,所以,人和组织只能是环境补偿活动的提供者和实施者,一切提供给相关人和组织的补偿必须转提供给自然环境,否则,环境补偿的链条就会被砍断,环境补偿就无法实现。私吞、截留环境补偿款项,对环境补偿工程偷工减料的,构成违法行为,致使环境容量不能达到预期补偿工程标准,出现环境污染,危及公共安全的,建议从重按照危害公共安全罪论处。

六、结束语

环境补偿不是一个纯自然主义的概念,而是环境学与经济学的结合产物,是环境系统与经济系统之间的物质与能量交换的一个层面。环境系统中的自然资源与环境容量被转移到经济系统,环境系统形成了自身亏空和损失,经济系统产生了新增福利和财富。如果物质和能量只发生这种单向转移,或者这种单向转移占据了绝对优势,环境系统的物质和能量亏空就会以生态破坏和环境污染等环境问题显示出来。历史上的世界环境公害和现实中的全球环境危机都是这样出现的。所以,要防止和控制环境问题,就必须实现物质和能量从经济系统到环境系统对等性、补偿性转移,维持两个系统之间物质和能量的双向流动,这就是环境补偿的实质。本文对中外环境补偿研究和实践进行了比较分析,并提出了对环境补偿的新认识,强调补偿的对象应当是环境而不是作为环境产权主体的人。

[1]杨光梅,闵庆文,等.中国:生态补偿研究中的科学问题[J].生态学报,2007,(10).

[2]杨润高,李红梅.国外环境补偿研究与实践[J].环境与可持续发展,2006,(2):39-41.

[3]延军平,等.跨世纪全球环境问题及行为对策[M].北京:科学出版社,1999:198.

[4]【英】罗杰·拍曼,等.自然资源与环境经济学[M].北京:中国经济出版社,2002:317.

[5]杨润高,李红梅.国外环境补偿研究与实践[J].环境与可持续发展,2006,(2):39-41.

[6]Westman W.How much are nature's services worth[M].Scicnce,1977:960-964.

[7]PearceDW,MarkandyaA,BarbierEB, Blueprintfora Green Economy, London:Earthscan, 1989,TheEconomicValue of Biodiversit, Cambridge,l994, Capturing Global Environmental Value,London:Earthscan,1995.

[8]McNeelyJA,MillerKR,Reid WV,etal,Conserving the World Biological Diversity,World Bank,1990.

[9]Turner K,Economics and wet land management[J].Ambio,1991,20(2):59-61.

[10]DailyG C,etal,Nature'sService:SocietalDependence on Natural Ecosystems[M].Washington DC:Island Press,1997.

[11]Peter Wetterstein (ed.),Harm to the Environment:The Right to Compensation and the Assessment of Damages[M].Oxford:Clarendon Press,1997 :xvii,263,Index.

[12]Costanza,Robert,Charles Perrings,and Cutler Cleveland.TheDevelopmentofEcologicalEconomics[M].Cheltenham,England:Elgar Press,1997.

[13]张诚谦.论可更新资源的有偿利用[J].农业现代化研究,1987,(5):22-24.

[14]郑征.提高淠史杭灌区及上游生态效益的探索[J].农业生态环境,1988,(3):43-46.

[15]李慕唐.建议国家对划为生态效益的防护林应予补偿[J].辽宁林业科技,1987,(6):26,29.

[16]钱震元.长江上游防护林建设贵州部分的主要对策[J].水土保持学报,1988,2(1):21-28.

[17]国家环境保护局自然保护司.中国生态环境补偿费的理论与实践[M].北京:中国环境科学出版社,1995.

[18]陆新元,汪冬青,凌云,等.关于中国:生态环境补偿收费政策的构想[J].环境科学研究,1994,7(1):61-63.

[19]丁学刚.生态环境补偿问题探讨[J].青海环境,1994,4(4):166-169.

[20]唐国清.关于征收生态环境补偿费问题的探讨[J].上海环境科学,1995,14(3):1-4.

[21]马传栋.论市场经济条件下自然资源和生态环境的价值及其实现问题[J].生态经济,1995,(1):1-10.

[22]王学军,李健,高鹏,等.生态环境补偿费征收的若干问题及实施效果预测研究[J].自然资源学报,1996,11(1):1-7.

[23]毛显强.生态补偿理论探讨[J].中国人口、资源与环境,2002,(4).

[24]吕忠梅.超越与保守——可持续发展视野下的环境法创新[M].北京:法律出版社,2003.355.

[25]马燕,赵建林.浅析生态补偿法的基本原则,生态补偿机制与政策设计[M].北京:中国环境科学出版社,2005:139-146.

[26]王金南,等.关于中国:生态补偿机制与政策的几点认识[J].环境保护,2006,(10).

[27]戴星翼,俞厚未,董梅.生态服务的价值实现[M].北京:科学出版社,2005.

[28]丁任重.西部经济发展与资源承载力研究[M].北京:人民出版社,2005:140.

[29]俞海,任勇.生态补偿的理论基础:一个分析形框架[J].城市环境与城市生态,2007,(2).

[30]周晓唯.论生态补偿制度的构建[J].思想战线,2007,5(33).

[31]侯凤岐.构建科学的生态资源价值补偿机制[N].人民日报,2008-02-29.

[32]戴星翼,俞厚未,董梅.生态服务的价值实现[M].北京:科学出版社,2005:174-183.

[33][44]侯凤岐.生态资源价值补偿机制研究[D].西安:西北大学,2008.

[34]中国生态补偿机制与政策研究课题组.中国生态补偿机制与政策研究[M].北京:科学出版社,2007:4.

[35]高彤,杨妹影.国际生态补偿政策对中国的借鉴意义[J].环境保护,2006,(10):71-76.

[36]李宏伟.美国生态保护补贴计划[J].全球科技经济隙望,2004,(8).

[37]【美】格蕾琴·C·戴利,凯瑟琳·埃利森.新生态经济:使环境保护有利可图的探索[M].上海:上海科技教育出版社,2005:3-6.

[38]RobertT.Lee, Comprehensive EnvironmentalResponse,Compensation and Liability Act[A].Thomas F.P.Sullivan, EnvironmentalLaw Handbook(Thirteenth Edition)[c].Government Institutes,Inc,Rockville,MD,1995:225-277.

[39]Roger LeRoy Miller,Frank B.Cross,The Legal and Regulatory Environment Today:Changing Perspectives for Business[M].West Publishing Company,1993:551-577.

[40]中国环境与发展国际合作委员会生态补偿机制课题组.流域生态补偿机制[J].环境保护,2007,(7).

[41]丛澜,徐威.福建省建立流域生态补偿机制的实践与思考[J].环境保护,2006,(10).

[42]程琳琳,胡振琪,宋蕾.中国:矿产资源开发的生态补偿机制与政策[J].中国矿业,2007,(4):11-13,18.

[43]矿山环境恢复治理保证金制度研究课题组.应建立矿山环境恢复治理保证金制度[J].国土资源通讯,2005,(18):40-41.

[45]李利军,李艳丽.环境生产要素理论探讨[J].石家庄铁道学院学报(社科版),2009,(4):13-19.

[46]李利军,张再生.西方传统主流经济学的环境意识缺陷批判,求索,2009,(2):8-10.

Sino-foreign Comparative Analysis of Environmental Compensation System

Li Yanli Li Lijun

In the environmental crisis and increasingly severe threat to human survival,the environmental compensation has become an action-together for all over the world.This paper compared and analysed the concept,theory,understanding and practice of environmental compensation in China and western country.Based on the western experience and the principle of environment production factors theory,a new understanding of environmental compensation was put forward,and it was emphasized that the compensation object should be the environment rather than the person who has the property right to environmental resources.

environmental compensation;ecological payment;environmental production factors;environmental capacity

F205

A

1007-2101(2011)01-0059-07

2010-10-08

河北省社会科学发展研究项目(201002044)

李艳丽(1969-),女,河北卢龙人,石家庄铁道大学经管学院副教授,美国普度大学商学院访问学者,研究方向为社会经济可持续发展和财政经济;李利军(1971-),男,河北高邑人,石家庄铁道大学经管学院教授,博士,美国普度大学商学院访问学者,研究方向为社会经济可持续发展问题。

王岩云

责任校对:关 华

收稿日期:2013-04-10

作者简介:陈博(1981-),男,河北安国人,河北大学经济学院讲师,经济学博士,研究方向为西方经济学、博弈论、奥地利学派。