缺席的中心有力的在场

——论《阿姆斯特丹》中女性的隐性力量

2011-12-08侯怡芬

侯怡芬

缺席的中心有力的在场

——论《阿姆斯特丹》中女性的隐性力量

侯怡芬

试图从认知语言学中概念整合和框架转移理论探析小说《阿姆斯特丹》中缺席的女主角莫莉和在场的女主角罗斯在小说中的隐性力量,指出因“对莫莉的记忆”这个类属空间,连通了克莱夫和弗农这两个输入空间的矛盾,二者矛盾的整合最终催生了新的意义:死亡。所以,莫莉是小说中两位男主人公克莱夫和弗农之间故事展开的中心和悲剧的根源;而另一在场女主角罗斯则用其曼妙的语言赢得其丈夫与弗农之间的争斗,加速了弗农和克莱夫死亡悲剧的发生。这些让读者们意识到小说中女性人物的隐性力量。

认知语言学;概念整合;框架转换;女性

伊恩·麦克尤恩的小说《阿姆斯特丹》获得了1998年英国布克奖。小说一发行便受到读者和评论界的青睐,国内外学者对其进行了各种解读。在国内,文学大师陆建德先生在其《文明生活的本质》一文中充分肯定了此部小说在对揭示人性恶方面的成就,但同时也质疑了作者“是不是把描写变态、残忍、恶和种种“文明生活”中败絮其内的“本质”当做一种过人的智力游戏?”[1]在国外,大多数评论家认为此部小说的成功之处在于对由约翰·梅杰领导的保守党政府下野的讽刺,[2]认为它是一部相当精妙的社会讽刺和道德寓言小说,一部让人哭笑不得的黑色喜剧。然而,也有部分学者提出异议,伍戈和厄普代克就认为小说缺乏严肃性;[2]多克尼克·海德则提出这部小说中的人物没有充分表达出小说所要表明的“姿态”;[3]亚当·马克琼斯则批判小说结局过于做作和唐突,显得小说中的人物就像木偶一样受他人操纵。[4]但无论上述哪种评论,都以小说中的男主人公为核心,却忽视了小说中女性人物的力量。小说中着墨相对较多的女性人物是莫莉和罗斯,但即便如此,与男主角相比,对她们的描述也是微不足道的。安提娅·布鲁克里就曾批判《阿姆斯特丹》仅是一部简短的噩梦……几乎没有女性角色,[5]然而,从认知语言学的角度衡量,几乎被评论家们完全忽视的女性角色却在小说中扮演着无可替代的作用,推动了整个故事的发展。

认知语言学是认知科学的一种。越来越多的认知科学家意识到文学作品的创作与接受都属于认知活动,因此,把文学研究与认知科学相结合,不仅丰富了文学的解读方式,也为文学批评注入了新的活力。因此,本文试图从认知语言学中概念整合和框架转移理论初探小说中缺席的女主角莫莉和在场的女主角罗斯在小说中的隐性力量,指出因“对莫莉的记忆”这个类属空间,连通了克莱夫和弗农这两个输入空间的矛盾,二者矛盾的整合最终催生了新的意义:死亡。认为莫莉是小说中两位男主人公克莱夫和弗农之间故事展开的中心和悲剧的根源;而罗斯用其曼妙的语言转换了其丈夫与弗农之间争斗的优劣势,给了弗农致命一击,加速了弗农和克莱夫死亡悲剧的发生。

一 缺席的中心:对莫莉的回忆——克莱夫与弗农之间矛盾的整合

小说《阿姆斯特丹》中两位男主角克莱夫和弗农的故事是围绕一个死去的女人且是他们昔日共同的情人莫莉而展开的,而这缺席的女主角莫莉在小说中的地位举足轻重,两位男主角之间的悲剧也因她而发生。

小说中多次提到了记忆(memory,remembrance,recall)一词,如开篇就指出莫莉病情中的一个症状便是失去记忆:“几周来她一直在摸索着回忆一些东西的名称……想不起来比如床、奶油、镜子之类……记不起什么叫‘叶形的装饰板’和‘腌牛肉干’”①;乔治为莫莉举办的葬礼所在教堂前的花园名为追忆花园(The Garden of Remembrance);为克莱夫赢得声誉的曲子名叫《美之忆》(Recalling Beauty);当克莱夫和弗农争吵时,会“激起对莫莉的回忆”(invoking Molly’s memory);克莱夫指责弗农刊登加莫里的异装癖照片是“贬低对莫莉的回忆”(debase Molly’s memory);结尾处,乔治开始考虑为莫莉举行纪念仪式(a memorial service)。可见记忆在小说中扮演着重要的角色,剧中人物也皆因莫莉这共有的记忆而联系在一起,尤其是克莱夫和弗农,然而他们却都想摆脱莫莉这记忆。

记忆是认知科学研究中一种重要的人类心智活动,当谈及记忆时,人们可能会想起曾经发生过的事情,是保持在脑子里的过去事物的印象。然而“记忆并不专注于已经发生的事情而是着眼于将要发生的事情……它所关注的就是未来的变化。回忆是服务于期待的”。[6]有学者根据莫莉生病的症状推测莫莉得了三期梅毒病毒,[2]小说中也提到莫莉的朋友们不想去探访她了,以致因病困扰而“已无体面可言的莫莉成了朋友和熟人的谈资乃至笑柄”,[1]因此,莫莉不再是丈夫及情人们的幸运儿了,也不再是他们事业上的助手和精神上的安慰,相反,莫莉的病及众情敌的见面只会徒增各自的羞辱,因为他们谁也没有完全拥有莫莉,他们只是莫莉生命中的一段记忆而已。不得不说已逝的莫莉成了丈夫和情人们心中的一个毒瘤,想要拔去。莫莉是真的患了失忆症,痛苦的挣扎于失忆,而他的情人们却都渴望并试着患上“失忆症”去忘记她。毕竟记起过去自己的光鲜历史很大程度上得益于一个女人是多么不光彩的事。尤其是克莱夫和弗农这对昔日“好友”,他们经常见面,看到彼此就会提醒着他们曾经是情敌,都共有着莫莉,这让他们觉得耻辱。

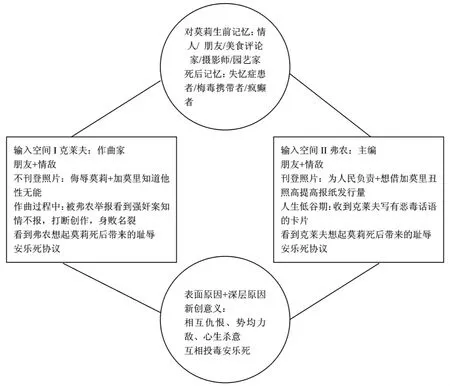

从认知语言学角度看,在克莱夫和弗农之间,他们互为对方的“有形支点(material anchors)”,这个有形支点输入映射激活了彼此对莫莉的记忆,同时也激活了彼此心中的矛盾、耻辱与妒忌。有形支点是概念整合(conceptual blending)中的一个问题。概念整合是认知语言学研究的一个重要部分,它是指人类把来自不同空间的输入信息有选择地提取其部分意义整合起来而成为一个新概念结构的一系列认知活动。福柯尼耶和特纳提出概念整合是在四个基本空间中进行的:类属空间、输入空间Ⅰ,输入空间Ⅱ和整合空间。[7]其中有形支点对概念整合起到支持的作用,它与心智活动是互动的,[7]如看到“杯子”会想到“喝水”,看到“饭店”想到“吃饭”,听到“小红上班迟到了”会想到“可能小红起床晚了”或“小红是个没责任心的员工”等,“杯子、饭店、上班迟到”就是概念整合中的支点,这些有形点的输入为概念整合提供了加工来源,推动了人们关于“杯子、饭店、没责任心”的认知推理,概念整合并不是虚无的妄想。小说中克莱夫和弗农原是两个空间,但因为莫莉的关系而将他们这两个空间连通起来,而概念整合的本质就是关系的整合。其中,莫莉是类属空间,克莱夫对弗农的复杂情感输入空间I,弗农对克莱夫的复杂情感是输入空间II,莫莉这个类属空间把输入空间I和II联系在一起,输入空间I和II通过分别将克莱夫与弗农的矛盾集(矛盾见下图)映射压缩进入整合空间,两个图示空间中的成员具有共性的连通(如他们的身份、与莫莉的关系)象似性相呼应,空间I和II这些表征内容的矛盾整合后体现的实质是心智空间的矛盾(见下表),于是二者之间的矛盾概念整合创造了新创意义。

虽然莫莉已逝,虽然她已缺席于克莱夫和弗农的生活,但她却存在于他们的记忆中,挥之不去,当这对情敌看到彼此时,会使彼此记起莫莉,激起他们对矛盾、失败与耻辱的记忆,所以他曾经因莫莉在世而成为“朋友”,也因莫莉的缺席而“友谊”决裂。

二 有力的在场:罗斯语言的力量——加莫里与弗农争斗优劣势的转换

当弗农刊登加莫里的异装癖照片后,当一切局势似乎都不利于加莫里时,小说中另一在场的女主角——加莫里太太的出现扭转了局势,尤其她对着镜头道出的那句具有完美艺术的话:“弗农先生,你具有勒索者的心智,并且具有跳蚤的道德高度”,这是对弗农自信而有力的挑衅,给了弗农致命的一击。然而看过加莫里太太的有力演说后,弗农的反应只是关闭电视,“在一种痛苦的崇拜中喘息着”,之后当铺天盖地的报纸头版标题大约平分为“勒索者”和“跳蚤”时,他也没有发表任何公开言论辩解或反驳,这其实暗示了在他与加莫里的战争中,他注定扮演着失败者的角色。

认知语言学认为语言有生成寇尔森(Coulson)所谓的框架转换(frame shifting)的能力。根据寇尔森,框架转换是一种语义重新分析,它把信息层面表述中已存在的要素重新组织成一个新框架,[8]框架转换以及由此引发的语义跃迁(semantic leaps)可以打开读者非线性思考和隐喻性思考的思维。[9]加莫里太太的话语机智而又讽刺,形成了框架转换,让她和加莫里在“人民”面前赢利了支持。她摈弃了一般的批评框架,她不是直接辱骂弗农是个勒索者,是个跳蚤,而是建构了她独有的辱骂框架,打破了读者们的常规期待,给观众们留下了深刻的印象。在短语中,不同的搭配有不同的意义,英、汉语有很多修饰语+中心词的结构,不同搭配的不同意义,也是不同的情感框架形式属性的突显与同一个突显角色的融合是产生出无数的、丰富多彩短语的根本原因。[7]如讲到“心智”一词,读者可能会想到“成熟的心智”“健全的心智”“心智卑劣”等搭配,“成熟的”“卑劣”都表达了说话者的情感,这种常见的修饰是合理的、有逻辑的。而加莫里太太出人意料的用了“勒索者的”一词来修饰,似乎不合逻辑。同样地,用“跳蚤的”来修饰道德高度也是违背了一般的修饰语被修饰搭配的合理性,看上去是不协调的。作为一个大型报社的主编,弗农给人留下的框架印象应该是具有成熟的心智和高尚的道德,即德才兼备,而加莫里太太的话语则表明了恰恰相反的一面,她的这种对短语的重新构建,使观众们脑中形成了一个不一样的框架。然而这种创新的表达情感的框架却能被人的认知理解所认同,这就是概念整合中“移就”的结果,转移了贮存在人们的记忆中的具有稳定属性的隐性角色,这是一种感情或属性的移就。这样一来,一方面,观众们在听加莫里太太讲话时,会对这一新颖的词语搭配留下深刻的印象,充分感知加莫里太太所要表达的情感。另一方面,这里的“勒索者和跳蚤”喻指弗农,“心智和道德高度”隐喻了弗农刊登丑照的这种行径;其中勒索者是对弗农心智的讽刺,低能且不成熟,注定要失败;同样,小小的跳蚤又有多高呢?这也喻指弗农道德低下,甚至是无德。加莫里太太用她曼妙的比喻向向观众呈现了弗农的恶劣行径,而她却没有给予太多解释为什么加莫里先生会穿奇装异服,这便给观众们构建了一个心理空间,让他们只会想着弗农的恶劣而忽视加莫里的丑行,姑且称其为“加莫里空间”。而小说中弗农从一开始准备刊登丑照时,便和克莱夫意见不一,之后更是借着副主编弗兰克的鼓励才大胆发行照片,这过程中屡屡受到挫折,弗农本人也表现出过多的焦虑,以致于在发行大会前“被迫掩饰住内心的恐惧,而显得从从容容”,这些表现同样也给读者构建了弗农注定要失败的心理空间,可以称为“弗农空间”。这两种输入空间的整合(即加莫里空间和弗农空间),形成一个新的整合空间(blended space),而此空间便映射了加莫里会是胜者,而弗农必然是个败者。加莫里太太这场犀利的演说所注入的新力量重新构建了这场战争的格局,实现了框架转移。这便是很多语言学家常说的“语言有强大的‘感动’观众的力量”。

加莫里太太因有力的言辞赢得了胜利,此后“人民”都站在了加莫里这边。而弗农在受到这致命的打击后,又收到克莱夫指责他的卡片,让他对克莱夫彻底绝望,这加速了他报复克莱夫的进程,小说最终以二者的死亡结束。

三 结语

正如陆建德教授接受访谈谈到《阿姆斯特丹》时说:“虽然女性(莫莉)不在,但是我觉得她是缺席的中心,一个很能干的女性,突然一个变故身体不好去世了,但是她生前的情感之间形成很有趣的关系,然后在死了以后,在冥冥中操纵一切”。而另一在场的女主角罗斯则巧借舆论的力量打倒了弗农,终结了加莫里和弗农的争斗。因此,本文运用认知语言学中概念整合和框架转移理论,把莫莉和罗斯背后不透明的、看似不可能的力量通过整合,显示出她们在男主人公们身上所起的强大隐性力量,试图转换读者们对她们固有的评论框架,让读者们体味到无论是缺席的或是在场的女主人公都在小说中有着非凡的意义。

注 释

①参见伊恩·麦克尤恩:《阿姆斯特丹》[M].丰俊功译,北京:新星出版社,2007。下文所引均出于此,不再一一注出。

[1]陆建德.“文明生活的本质”——读麦克尤恩的《阿姆斯特丹》[J].世界文学,2000(6):289-304.

[2]Childs,Peter.The Fiction of Ian McEwan [M].New York:Palgrave Macmillan,2006:118-127.

[3]Head,Dominic.Ian McEwan[M].Manchester:Manchester University Press,2007:154.

[4]Mar- Jones,Adam.Have a Heart.Observer Review[N].1998(6 September):16.

[5]Brookner,Anita.Spectator[N].1998(12 September):39.

[6]杜威·德拉埃斯马.为什么随着年龄的增长时间过得越来越快——记忆如何塑造我们的过去[M].张朝霞,译.山东:山东教育出版社,2006:57.

[7]王正元.概念整合理论及其应用研究[M].北京:高等教育出版社,2009:11-179.

[8]Coulson,SS.emantic Leaps:The Role of Frame -Shifting and Conceptual Blending in Meaning Construction[D].San Diego:University of California,1997:32.

[9]Cook,Amy,Shakespearean Neuoplay:Reinvigorating the Study of Dramatic Texts and Performance through Cognitive Science,New York:PALGRAVE MACMILLAN,2010:29.

On the Invisible Power of the Female Characters in Amsterdam

Hou Yifen

This thesis tries to analyze the invisible power of the absent heroine Molly and the present heroine Rose in the novel Amsterdam from the perspective of conceptual blending and frame shifting in cognitive linguistics.It points out that because of the generic space“Molly’s memory”the two contradictory input spaces between Clive and Vernon combine together,which generates new significance:death.Thus,Molly is the center between Clive and Vernon’s stories and very cause of the tragedy between them.Meanwhile,Rose,the other heroine,who used her smart words won the battle between her husband and Vernon,accelerates the happening of the tragedy between Vernon and Clive.All those can make the readers realize the invisible power of the female characters in the novel.

cognitive linguistics;conceptual blending;frame shifting;female

I561.074

A

1672-6758(2011)07-0129-3

侯怡芬,在读硕士,浙江师范大学外国语学院,浙江·金华。研究方向:现当代英国小说。邮政编码:321004

Class No.:I561.074Document Mark:A

(责任编辑:蔡雪岚)