一个“ 近代中国改良思想前驱” 的海洋遗梦

2011-11-03盖广生

一个“ 近代中国改良思想前驱” 的海洋遗梦

中国历史上有两个同叫“魏源”的人物。一个是15世纪明英宗时期的刑部尚书;一个是中国近代著名爱国人士林则徐的好友。我们要谈的是后者,他也是近代中国 “开眼看世界”首批社会精英的优秀代表。

这个被誉为“大海国”蓝图的设计师的魏源出生于清代国力鼎盛的乾隆盛世。魏源有多聪明?他9岁那年的一件小事可以作为一个参考。9岁时,魏源来到县城参加考试,考官指着画有“太极图”的茶杯给出一上联“杯中含太极”,要他对出下联。稚气未脱的魏源摸着怀中二麦饼,从容对应说:“腹内孕乾坤。”这个故事透露的一个细节是:9岁就可以参加县级考试且能对答如流,说年少的魏源是神童,绝不为过。

但是,魏源一帆风顺的科举之途突然在他35岁那年遭遇坎坷。这一年是1829年,魏源和另一位文学名家龚自珍在朝廷礼部的会试中双双落第,随后,他以内阁中书舍人候补身份逗留在京城,饱览皇家藏书以及士大夫私家著述。之后,1840年第一次鸦片战争爆发,这场战争是以中世纪的武器与西方海洋列强近代武器相对抗,其结果自然是不言而喻。战争失败后,魏源悲愤填膺,投笔从戎,投入抵抗派将领两江总督裕谦幕府,到定海前线参与抗英战事,并在前线亲自审讯俘虏。

1847年,在历时半年的一次远游里,魏源在香港短暂地停留了一天。他购买了一本《世界页册分国地图》,对于眼前的景象感慨不已。1840年12月,琦善和鸦片商人义律签订的《穿鼻草约》将香港岛割让时,这里还不过是一个有几千人的小渔村,北京与伦敦都以相当鄙夷的态度谈起它。但仅仅7年之后,魏源就看到它 “化为雄城如大都会”、“扩我奇怀,醒我尘梦,生平未有也”。

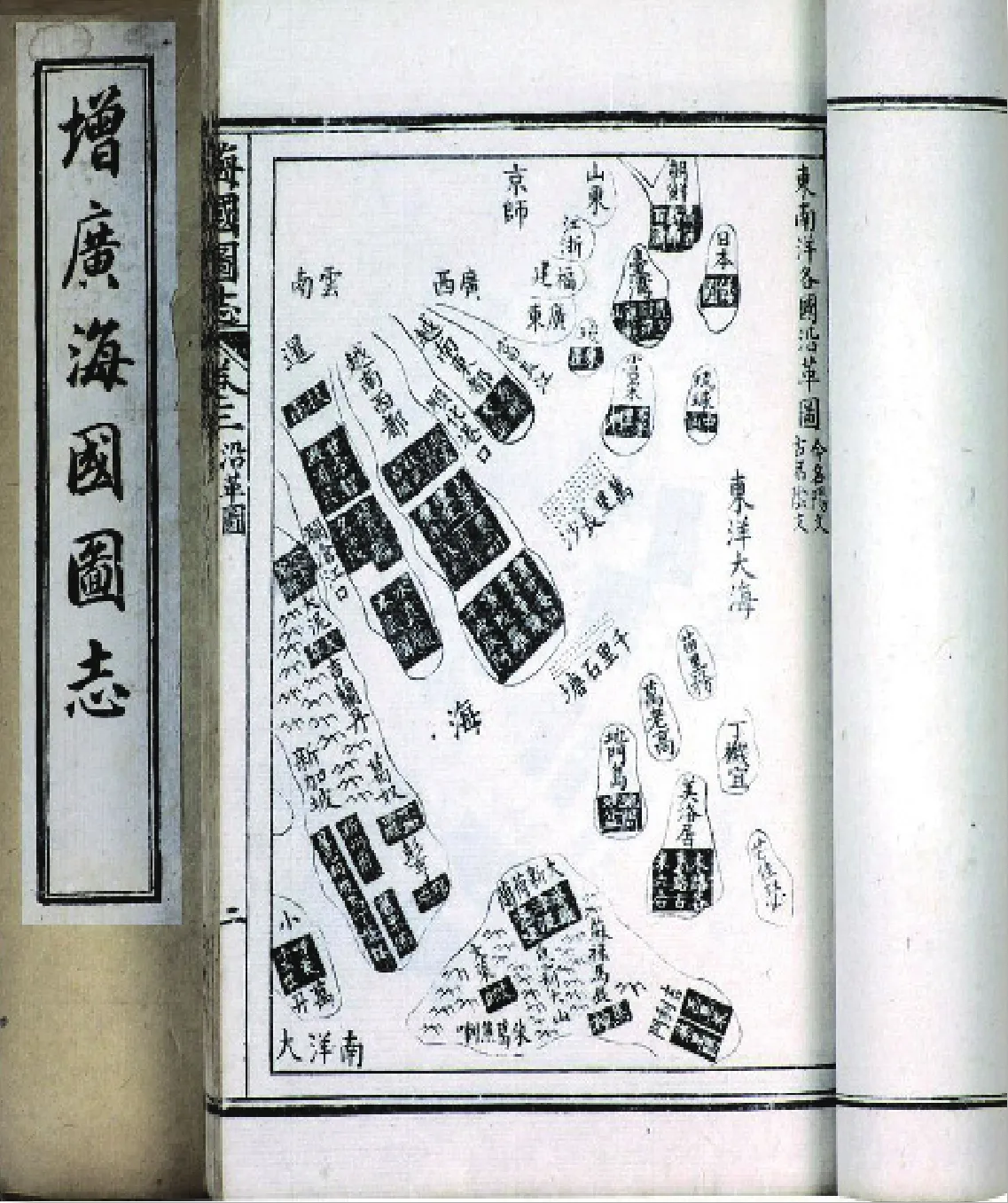

也就是在6年前的1841年8月,47岁的魏源在镇江与比他大9岁的林则徐相遇。当时林则徐已被革职,两人有过一次彻夜长谈。林则徐把在广州收集翻译的《四洲志》、《澳门月报》、《粤东奏稿》交给魏源,希望他撰写《海国图志》。接下来的一年多,是魏源一个高产的时期,鸦片战争的失败刺激了他的创作欲望。1842年7月至12月,他分别完成了《圣武记》和《海国图志》,前者回顾清朝开国以来的主要战役,期待寻求繁荣与衰落的原因;而后者则是中国第一部试图全貌的认识世界的著作,“师夷之长技以制夷”是其主要的观点。

魏源

《海国图志》出版后在国内外遭遇了完全不同的命运。在封闭的大清帝国几乎无人问津。当时国内的几百万余知识分子当中很少有人去认真阅读和领会书中深意,许多保守政府官员不愿意接受书中对西方蛮夷的新认识,更有人主张将《海国图志》付之一炬。

然而此书在日本的命运却形成了较大反差,它在日本被争相传诵,认为此书令他们大开眼界。在1854—1856年间,日本人至少翻印了21个版本的《海国图志》,日本精英期待这本书很久了,他们也面临着同样的西方的挑战。1868年开始的决定日本命运的明治维新运动中,《海国图志》这本书成为日本朝野上下革新政治的“有用之书”。著名的维新思想家佐久间象山在读到《海国图志》“以夷制夷”的主张后,不禁拍案感叹说:“呜呼!我和魏源真可谓海外同志矣!”

伟大的魏源早已离我们而去。他去世后的半个世纪正是中国在痛苦中挣扎的时候,两次中英战争、中法战争、中日战争以及后来干脆八国联手攻打北京,海上列强为了瓜分在华势力范围,甚至在中国的领海内互相打起了海仗。

在国将不国的危机时刻,才出现了希望振兴国家的洋务运动、变法图强的维新运动。梁启超等戊戌变法的重要人物此时已经发现了《海国图志》的重要意义。于是,《海国图志》提出的种种政治改革的主张,使魏源成为近代中国改良思想的前驱人物。

《海国图志》面对列强从海上入侵的严酷现实,指出御敌上策是要“严修武备”,建议在广东虎门设立造船厂和火器局,以形成“使中国水师可以驶楼船于海外,可以战洋夷于海中”的有利海防态势。后来的有识之士写出了不少海防对策,如林福祥的《平海心筹》,桂文灿的《海防要览》,徐金镜谈的《海防事宜》,李鸿章的《筹议海防折》,这些见识都与《海国图志》的影响有关。

如今,当我们再次捧读那本《海国图志》,最令当代中国人感兴趣的文字,不是对当时的海洋形势、地理山川、各国概要的朴实的描述,而是作者前所未有地提出了构建“大海国”的理想蓝图。这部近代国人谈论世界史地的“开山”之作,应当说是中国近代海洋思想的发端,对于后来中国各种海洋思想的形成有着重要的贡献。

专家观点:

戚其章(山东社会科学院历史研究所研究员、甲午战争研究中心主任)认为,魏源对于国家的海权已经有了朦胧的认识意识,魏源的海权思想可总结为:1.创设一支强大的近代海军;2.大力发展工业和航运业以推动国内外贸易的发展;3.扶植南洋华人垦殖事业,经营之以为藩镇。

在当代众多对魏源的评价当中,北京大学韩毓海教授的观点最为独到而有趣。他从现代海洋发展战略的高度,认为魏源关于“大海国”的大思路是中国海洋战略发展最早的构想。韩毓海教授把《海国图志》与晚了半个世纪的美国人马汉的《海权对于历史的影响》作了比较,认为这两本书都不约而同提出了以大陆为核心向“两洋转动”的“大海国”构想:马汉的海洋战略是以北美大陆为轴,向太平洋、大西洋转动;魏源的海洋战略则是以中国腹地为轴,向印度洋和太平洋转动。这两种有关海洋战略的构想都是以各自所在国的大陆为轴心,向大洋转动。

《海国图志》这本书不仅介绍了当时世界各大海洋、岛国、海洋民族部落等方面的基本情况,还包含着丰富的中国近代海洋思想内容,当然,限于自身的经历以及所处的时代和环境,魏源的海权思想只是一种朴素的海权观,还不可能像马汉那样构成为一个完整的体系。但在当时的中国,他的思想仍然具有“超前的先进性”。我们只有从现代海洋思想的视野进行比较分析,才能对魏源的海洋思想做出有意义的发现。创造性提出“大海国”思想,无疑是魏源对中国人海洋思想最大的贡献!

早稻田大学图书馆馆藏的《海国图志》

《海国图志》

魏源以林则徐主持编译的《四洲志》为基础,参考历代史志、明以来《岛志》及当时的夷图夷语,于1842年编成50卷本,5年后扩充为60卷本。徐继畲的《瀛寰志略》问世后,魏源又摘取该书和其他资料,如《瀛海胜览》、《星槎胜览》、《西洋蕃国志》和航海图,先后参考了14种历代史志,70多种中外古今各家著述,另外还有各种奏折十多件和一些亲自了解到第一手材料。1852,这本书增补为100卷本。《海国图志》内容丰富,记述了包括海洋、海岛在内的世界各国的地理、历史、经济、政治、军事、科技、物产,乃至宗教、文化等情况,附有世界地图、各大洲地图和分国地图。