“关东州”时期的女子教育

2011-11-02张玲玲

张玲玲

(大连大学历史学院,辽宁 大连 116622)

“关东州”时期的女子教育

张玲玲

(大连大学历史学院,辽宁 大连 116622)

女子教育是“关东州”殖民教育体系的重要组成部分。但在“关东州”的日本女子与中国女子所受的教育是有差别的,一个接受的是殖民主义教育,一个接受的是殖民奴化教育。同时,同为“女性”,“关东州”的日本及中国女子又接受了同一种“教育”——成为“贤妻良母”,以这种区别于男性的身份,承担为国家服务的责任和义务。

关东州;女子教育;贤妻良母;殖民教育

“关东州”是沙俄在近代强加于中国旅大地区的称号。1905年,日本帝国主义侵占旅大以后,仍然沿用了“关东州”的名称并通过先后设置的关东州都督府、关东厅、关东州厅等机构对旅大实行了长达40年的殖民统治。

在这40年间,服务于殖民统治的殖民地教育制度和教育体系也从无到有,逐渐完善起来。在教育制度上,由于民族、语言、教育目的和课程的不同,分为日本人教育、中国人教育和日中同校教育三种,大体上是小学教育和中等教育实行日中学生分校教育的方法,专科和大学教育实行日中同校制。关于这一时期的殖民教育,已有很多学者从多个角度进行了分析与论述。但还没有学者从女子教育的角度考察“关东州”殖民教育的实质。本文意欲通过比较分析的方法,在这方面做以尝试。

一、“关东州”日本人女子教育与中国人女子教育的差别

(一)学校的数量及入学率的不同

当时,“关东州”小学阶段男女同校。专门的女子中等职业学校和大学与普通中学相比,数量很少。所以,这里只以普通中学来比较“关东州”日本人女子与中国人女子教育的不同。

1.“关东州”日本人女子教育

“关东州”中学实行男女分校教育制度。为了解决日本女学生升入中学的问题,1910年根据敕令第108号,关东都督府颁布《高等女学校官制》,决定创办高等女学校。同年7月1日,“关东州”的第一所日本高等女校——旅顺高等女学校开学。由于小学毕业生人数的日益增加,一所高等女学校无法满足丞须升学学生的需要,又于1914年6月创办了大连高等女学校(1928年改称为大连神明高等女学校)。1928年、1930年,大连弥生高等女学校、大连羽衣高等女学校相继成立。

为了进一步扩大小学师资队伍的来源,1929年4月,殖民统治当局又在旅顺高等女子学校内设立了学习期限为二年的补习科,招收高等女学校毕业生,施以师范教育,“以培养初等教员为目的的教育学、心理学和其他的教师应该掌握的科目,都能在这里学习到”。[1]

“九·一八”事变后,伴随日本人的大量移入,大连的日本人普通中学教育迅速发展,1935年创办的私立大连高等女学校、1937年创办的私立大连昭和高等女学校、1941年创办的官立的大连芙蓉高等女学校接连开学。

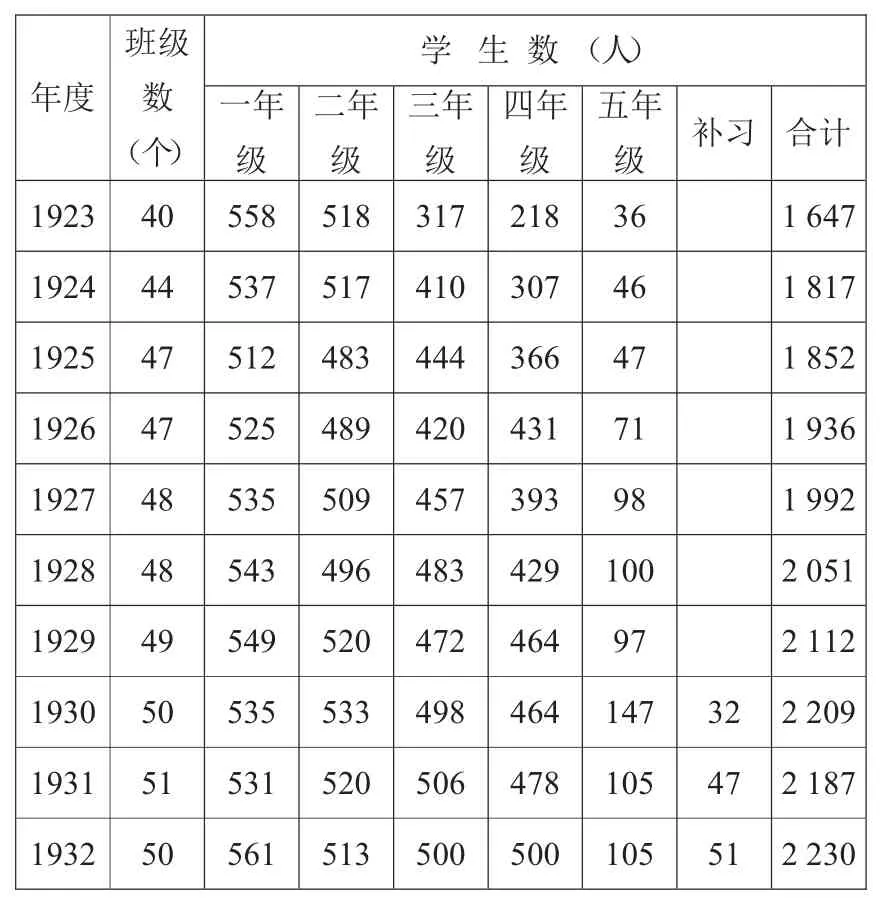

1923-1932年“关东州”内日本人女子中等学校班级数及学生人数统计表

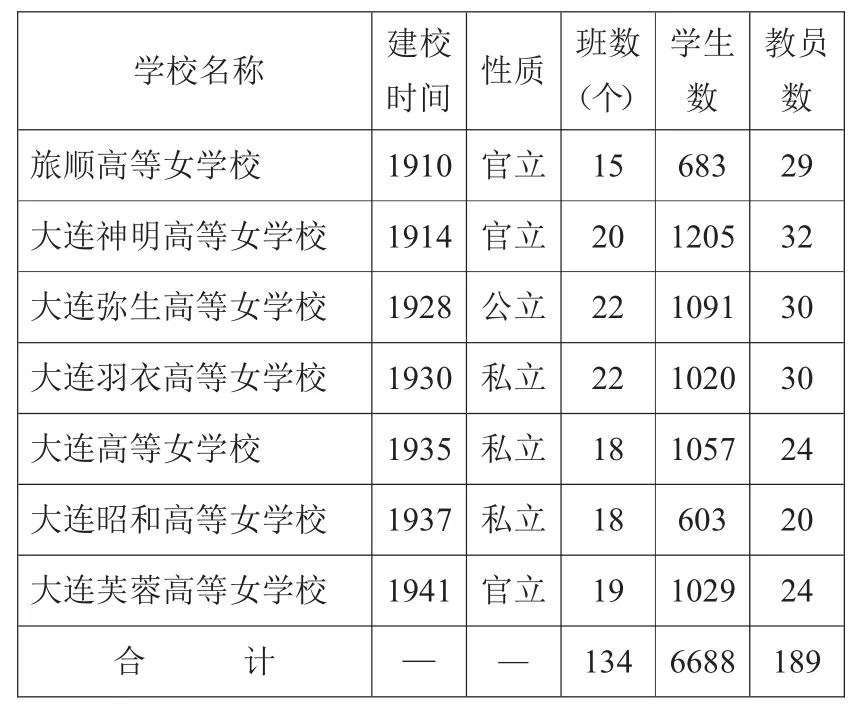

1945年“关东州”日本人高等女学校基本情况表

2.“关东州”中国人女子教育

“关东州”中国人唯一的女子普通中学——官立的金州女子高等公学校开办于1939年4月,从“关东州”全境招收公学堂高等科毕业的女学生,当年有在校生102人,教职员7人。翌年,在金州火车站西北建成新校舍。至1942年,有在校生8个班,共358人,教职员19人。至1945年,该校共招收7届,已毕业3届近300人,有在校生近400人,教职员32人(除“满语”教员4人外,都是日本人)。[3]

在日本人的中学里,有少数中国学生就读。其中,私立大连高等女学校和私立大连昭和高等女学校,因接受中国绅商资助,后期招收中国学生最多,1945年约占两校学生总数的1/5。

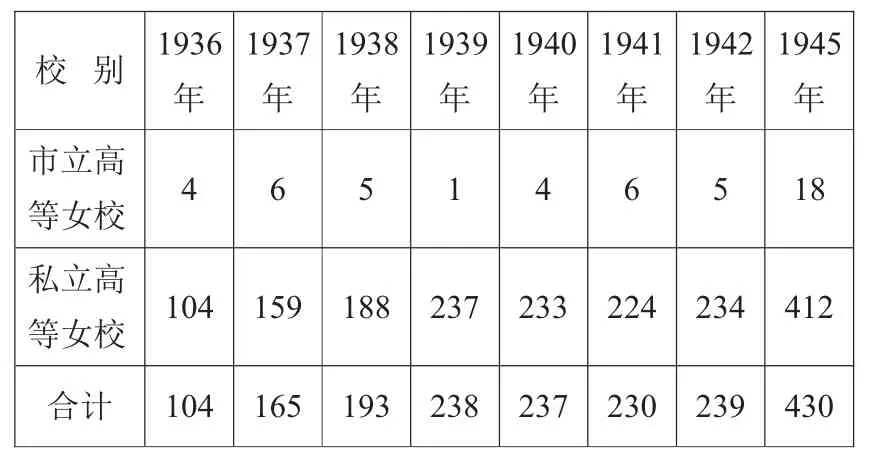

1936-1945年大连市立、私立日本人女子中学招收中国学生统计表(单位:人)

据统计,1944年,“关东州”的中国人有141.2万人,日本人仅23万人,人口数之比约为6.1:1;1945年,“关东州”有日本人女子普通中学7所,在校学生6688人,而中国人女子普通中学仅有1所,至1945年,该校招生共7届,近700人。中国人与日本人在校女中学生之比为1:10.5,二者之差别一目了然。

(二)教育方针与课程设置的不同

1.“关东州”日本人女子教育

在教育应服务于殖民统治需要的原则下,各级各类的日本人学校都以《教育敕令》、“皇道精神”为指导方针,完全按照日本国内的教育法规办学。同时还结合殖民地的特殊情况,在考虑到“学生、儿童将来生活上的需要,在课程、教材选择取舍和教学训练上加以必要的斟酌”[4]的同时,还特别“重视培养国家观念”,对日本移民的子弟灌输“满蒙是日本的生命线”,“是国土的延伸”等殖民主义、军国主义思想,使他们能在“将来担负起满蒙开发的重大使命”,为日本的殖民统治和军事扩张、经济掠夺效命。这一教育方针无论是关东都督府或关东厅时期,在殖民当局首脑的训示或是文件中都有明确的阐释。各女子学校的教育方针也充分体现这一点。如大连市立高等女校的教育方针明确规定:要以教育敕语为宗旨,妇女及日本国民需安守本分,了解时事及国际道德,对外国人友好相待。回望母国,“在祝福祖国的同时,把满洲地区作为第二故乡,培养热爱满洲的情感,锻炼忍耐严寒酷暑的坚强品质”。[5]

各级各类日本人学校的课程设置和教学内容充分体现了殖民统治的教育方针。根据文献资料记载,“关东州”的日本人学校,在课程设置方面,基本上是沿袭日本国内中小学校的制度。并采取“地方化”、“乡土化”的措施,以适应培养“作为帝国开发大陆的先驱者”的殖民统治的需要。

1921年3月关东厅所颁《关东高等女学校规则》规定:高等女校以令女子接受必要之高等普通教育为目的,对于国民道德之养成与妇女道德之涵养要给予特别关注。以本科为主,若增设人文科,对此两科学生之教育有所差异。即本科要掌握文部省规定的高等女子学校校令之学科。积极接受高等教育,或授予其家属必要的知识技术。人文科基于高等女子学校校规之人文科课程,主要使其家属掌握适合家庭之科目,全面发展,培养情操。培养“活泼且沉着,踏实且谦逊,敢于奉献,热爱劳动,热情待人,诚恳做事,坚守操德的一名优雅的女性”。

高等女学校设:修身、公民、国语、外国语、历史、地理、数学、理科、绘画、家事、缝纫、音乐、体操等教学科目。在开设的各门课程中,因为修身科教育是“根据敕语之趣旨,以培养道德上之思想情操,锻炼坚强的意志,特别是以培养关于我国国体的信念,期待成为健全有为的国民,引导实践躬行为要旨”,[6]所以居于全部课程之首。修身科的主要内容为:传授道德之要领;领悟日本国民道德之由来与特质;明确日本国体及国体本义;对国家社会及家庭的义务;并知晓关于人格养成及国际生活的必要事项,更进一步养成正确的批判力,尽力确立道德的信念。培养“亲躬实践”的“健全有为的国民”;公民科,传授有关完善日本人的政治、经济、社会生活的知识与道德规范,要求学生领会“共存共荣”的本义;历史科,通过“邦国盛衰之由来”与“国运进展的迹象”,培养学生的“国民精神”;地理科,通过了解日本和诸外国的国势,促进学生形成献身于“开发”、“开拓”的“国民自觉”等等。

1943年3月,《在关东州及满洲帝国臣民教育令》颁布后,高等女学校随修业年限的缩短,教学科目做了调并。设有国民科(修身、国语、历史、地理)、数理科(数学、物象、生物)、体练科(教练、武道、体操)、艺能科(音乐、书道、图画、手工)、实业科(女学校教授农业、商业1科或2科)、外国语科(女学校除授“满语”即中国语外,可授简易的俄语、德语或英语)、修练科(日常修练、每周定时修练、学年中随时修练)、家政科(育儿、家政、保健、缝纫)。该教育令所规定的各科教学要旨,则进一步把教学活动与“开发大陆”的侵略扩张政策联系起来,“以满蒙为家”的教育和训练渗透到教育教学的全过程中。在教学上大量精讲满蒙的人文地志、历史沿革和满蒙与日本之间的文化、产业、交通及国防等关系。强调培养学生的“皇国使命”观念和“皇国民使命感”。学校的校歌也被利用起来。“校歌咏唱在校生的理想,有助于学生统一训练及修身养性。”如大连市立高等女学校《校歌》,作词:武岛又次郎、十桥大吉,作曲:圆山民平。

日出之国我们的祖国啊!我们来到满洲南大连。将那红砖瓦绿松树装点于我们美丽的校园,肩负使命我们是何等骄傲自豪。遥远航程彼岸的思念啊!带去我们对家乡的怀恋。将我赤诚火热的心浇注于我高尚贞操之上,彻底肩负起大和民族的责任和使命。

庭院中随风摇曳的花草啊!如石竹花般温柔而娴静。时刻牢记牺牲精神,使之照亮世界的每个角落,肩负使命我们是何等骄傲自豪。每天忙碌充实的生活啊!如吴竹般勇敢而坚强。共同追赶时代潮流,使之涤荡心灵的每寸土地,彻底肩负起大和民族的责任和使命。[7]

“皇国使命”观念和“皇国民使命感”的教育由此可见一斑。

2.“关东州”中国人女子教育

与培养“彻底肩负起大和民族的责任和使命”的日本人教育不同,日本占领“关东州”后,对关东州内的中国人即开始实施旨在消灭中国人的民族意识、国家观念,诱使中国人归附其殖民统治,从而使殖民地的中国人民在思想上树立日本精神,顺从于殖民统治的奴化教育方针。

1934年修订后的《关东高等公学校规则·总则》关于“教育学生应注意事项”规定:“要重视德育教育”,“特别要致力于日满亲善实效的取得”。1943年《关东州人教育令·总则》第2条“根据我国建国精神,醇化陶冶关东州人,培养挺身奉公的实践精神,以归顺皇国之道为目的”。第3条“对关东州人进行教育的学校,除根据前条的宗旨之外,还必须注意按下列要求教育儿童和学生:一、遵奉教育敕语(教育诏书)的宗旨,经过全面的教育,以修炼皇国之道,贯彻的诚心。二、明确皇国在东亚及世界上的使命,须知辅佐大东亚建设事业是关东州人的职责。三、在教育的全过程中,必须尽力做到,重视精神训练,培养灭私奉公的实践能力。四、培养尊重劳动的观念,振作从事劳动的风气,贯彻坚守岗位的信念。五、重视集体训练,为培养负责、协同、纪律等品德而尽力。六、重视教养,尤其要努力培养公德心,养成关心公共卫生的思想,并要贯彻在实践当中”。

根据奴化教育的宗旨,殖民统治当局通过制定各级学校章程、官制等措施,对课程设置、教学内容和课时分配等都作出了明确规定。《关东州人教育令》第三节女子高等公学校“第126条:女子高等公学校,必须进行教学和修练。教学方面有奉公科、数理科、家政科、体育科、艺能科及劳动科。第127条:奉公科是学习我国文化,以及以我国为中心的东亚和世界的历史、地理,阐明国体的本义,醇化陶冶关东州人的素质。在理解皇国使命的同时,启发和培养妇德,以培养挺身奉公的实践精神为要旨。奉公科分为修身、国语、满语、历史、地理等课程。第128条:数理科是锻炼学生能正确地考察处理事物现象的能力;透过事物现象掌握一般的原理和应用,并能运用在日常生活,尤其是家庭生活的实践当中,以培养创造精神和启发培养为国运发展做贡献的素质为要旨。数理科分为数学、物象及生物等课程。第129条:家政科是要明确我国家庭的本义,知道妇女任务的同时,要学会掌管家务、改善家庭生活、养成勤劳习惯,以培养主妇和母亲的道德情操为要旨。家政科分为家政、教育子女、保健及被服等课程。第130条:体育科是锻炼身体,磨练精神、育成强韧的身心,以培养为集体训练尽力、献身奉公的实践能力为要旨。第131条:艺能科是掌握在生活上必需的艺术技能,培养创造及鉴赏能力,以醇化情操、充实生活为要旨。艺能科分为音乐、书法、图画及手工等课程。第132条:劳动科是通过户外农业劳动作业及其他各种作业,学习农业知识和农业生产技能,明确劳动的重要意义,进而培养从事劳动的习惯,以养成生产报国、勤劳奉公的诚意为要旨。第133条:修练科是以行为的修练为中心,使教育向实践、综合方面发展,修练与教育合为一体,修练皇国之道,以培养献身奉公的实践能力为要旨。修练科,有平时进行的修练,每周定时进行的修练以及在学年中随时进行的修练”。中国人女子高等公学校不设外语科。“国语”(指日本语)每周有8课时之多,而“满语”一、二年级每周3课时,三、四年级每周仅2课时。充分反映了“授日语、施德育”的教育宗旨。

上述教育内容中所谓“道德教育”和“日满亲善实效”所注意“培养”的“挺身奉公”、“奉谢皇恩”、“使命”、“职责”等,其麻痹中国人民反抗外来侵略,使之就范于“日满亲善”,习惯于以致屈服于殖民统治的用心显而易见。

二、“关东州”女子教育的主旨——培养“贤妻良母”

虽然因为民族的不同,“关东州”的日本女子和中国女子分别接受了殖民主义教育和殖民奴化教育。但同样身为“女性”,她们所接受的教育有一点是相同的,那就是要做一个“贤妻良母”。

“贤妻良母”在日本称为“良妻贤母”或“贤母良妻”。其内涵是:女性不仅应是家庭中的好妻子、好母亲,还应通过家庭中的相夫教子,服务于国家、民族和社会。可以说,“贤妻良母”主义是近代国家主义、民族主义的产物。它要求女性的视野不能只停留在家庭中,还应扩大到国家层面。深谙教育方针中所谓“国民道德”、“妇德”,通过家庭中的“相夫教子”、“勤俭持家”及自己的服从言行,影响丈夫、子女及家庭的其他成员,承担起为殖民当局服务的责任和义务。

这种“贤妻良母”的培养是通过学校教育和社会教育两个途径实现的。

在各级各类的女子学校中,均注重“主妇和母亲的道德情操”的培养,均开设有“家政科”。(这是男子学校所没有的课程)“家政科是要明确我国家庭的本义,知道妇女任务的同时,要学会掌管家务、改善家庭生活、养成勤劳习惯,以培养主妇和母亲的道德情操为要旨。”家政科分为家政、教育子女、保健及被服、缝纫等课程。《关东州人教育令》规定:缝纫课是要熟练地掌握一般服装的裁缝,学会有关衣类的常识,以利妇德的培养。交给运针、剪裁、缝制简易衣物的方法,学会选择衣料,整理、保存和其他有关衣类的常识。结合艺能科的家事课,在养成节约习惯的同时,还要培养对物品要有感谢的心情。根据地方的情况,在指导开动脑筋找窍门的同时,还要为培养改进服装的能力方面打好基础。……家事课,是要使女子知道其在家庭生活中的任务及责任,同时还要学习一些实际业务,以利于妇德的培养。授以祭事、敬老、教育子女、食物、居住、卫生、护理、家庭经济等家庭日常生活知识。必须重视与奉公科有关的礼法教育。注意与数理科相结合,以养成科学处理家务的态度。根据地方情况,注意改善,充实生活方面的指导。要重视教养,养成勤劳习惯,还要在勤俭节约、提高生活、清洁整顿等方面进行训练。

而在男女学校均开设的“数理科”中,仍能看出教育目的的差别。《关东州人教育令》规定,男子高等公学校数理科是以锻炼学生能正确考察处理事物现象的能力;透过事物现象掌握一般的原理和应用,并能运用在生活实践上,从而培养创造精神,为国运的发展做贡献的素质为要旨。数理科分为数学、物象及生物等课程。女子高等公学校数理科是锻炼学生能正确考察处理事物现象的能力;透过事物现象掌握一般的原理和应用,并能运用在日常生活,尤其是家庭生活的实践当中,以培养创造精神和启发培养为国运发展做贡献的素质为要旨。数理科分为数学、物象及生物等课程。课程要求的细微差别却彰显了男、女生培养重点的不同。

为了更好地教化女性根据自己的性别特征和生理特点为殖民统治效力,除了学校教育之外,“关东州”殖民当局还动用报刊、无线电台等宣传工具,鼓吹“贤妻良母”主义。如,关东州道德总分会会长蓝少齐曾向大连无线电放送局提出:通过无线电台向“全国放送道德讲演”。其请求很快得到批准。从1936年9月开始,大连无线电台在每个星期日上午10点40分至11点,专门开设“恪守三从四德,堪作贤妻良母”的节目,由大连道德总分会女子部演讲主任曹凤铎主讲“做女学媳姑娘道”。[8]当时的《盛京时报·妇女周刊》也经常刊载讨论贤妻良母、三从四德、承担国民义务的文章,对妇女进行相关的说教,如“必得养育健全身心之孩儿,以供皇国之使用”。[9]

种种社会舆论的营造与学校教育相配合,使“贤妻良母”观念深入人心,“贤妻良母”成为关东州女性为人的标准。

综上,“关东州”时期的女子教育以“服从”、“奉献”为要旨。这种教育在使女性充分发挥其性别特征和生理特点,为殖民统治效力的同时,也使女性在心理和生理方面受到束缚。更为重要的是,对于正处于殖民统治之下的中国女性来说,这种教育不仅要使她自己“服从”于侵略者的殖民统治,而且还要规劝自己的丈夫,并用自己的行动影响和教导自己的子女及亲朋成为殖民统治下的忠实“国民”,为“国运发展”做贡献,这种教育的真实目的就可想而知了。

[1]关东局.关东局施政三十年史[M].[日]东京凸版印刷株式会社,1936.191.

[2][3]大连市史志办公室.大连市志·教育志[M].北京:中央文献出版社,2001.163.165.

[4]关东厅长官官房文书课.昭和七年关东厅要览[M].大连:大连满洲日报印刷所,1932.89.

[5][7]大连市立高等女校一览[Z].1925.5.

[6]关东厅学务课编.关东厅学事法规[M].大连:大连日清印刷所,1932.22.

[8]大连特刊[N].盛京时报,1936-09-17.21.28.

[9]妇女周刊[N].盛京时报,1936-09-03.

【责任编辑:王 妍】

G527

A

1673-7725(2011)02-0112-05

2011-01-12

张玲玲(1970-),女,辽宁大连人,副教授,主要从事中国近现代史研究。