中国式分权下的地方政府竞争对 FD I技术溢出效应的影响

2011-10-24杨晓丽

杨晓丽,张 兴

(南开大学国际经济研究所,天津 300071)

中国式分权下的地方政府竞争对 FD I技术溢出效应的影响

杨晓丽,张 兴

(南开大学国际经济研究所,天津 300071)

中国式分权的典型特点是以政治集权为实施背景,政治经济双重激励下各地方政府针对 FD I展开激烈的优惠政策竞争,这些竞争会通过降低流入外资质量或提高外资企业相对竞争力的方式影响 FD I的技术溢出效应。本文利用1995—2006年省级动态面板数据考察了分税制改革后财政分权对 FD I技术溢出效应的影响。研究发现,FD I可以显著提高我国全要素生产率水平,但财政分权带来的恶性引资竞争会阻碍这种促进作用;分地区回归表明,东部地区地方政府竞争不会阻碍 FD I对技术进步的促进作用;西部地区引资质量较低,FD I会阻碍区内生产率水平提高,并且地方政府竞争会加剧这种阻碍作用。

财政分权;FD I竞争;全要素生产率

一、引 言

改革开放30年来,我国招商引资数量令世界瞩目。截至2008年底,我国累计批准设立外资企业65.95万家,实际使用外资额累计达8990.59亿美元,成为世界上吸收 FD I最多的国家之一。根据跨国公司国际投资理论,FD I是资本、专利和相关技术的结合体,跨国公司在东道国的经营活动会通过示范效应、竞争效应、人员流动效应、与当地企业的前后向关联效应等促进东道国技术进步。然而国外研究者对相关文献进行梳理时,发现42篇涉及世界范围内不同国家 FD I技术溢出效应的学术论文中,正面和负面溢出效应结果的文献数量各占一半[1]。而具体到外资对我国技术进步的影响,实证研究的结论也大相径庭,行业以及地区层面的数据均有相关文献支持 FD I正向技术溢出效应[2-4],但也有许多研究得出相反的结论,认为 FD I在我国不存在或仅存在有条件的技术溢出效应[5-8],技术溢出效应的大小取决于内外资企业的技术差距以及东道国的技术吸收能力,包括经济发展水平和人力资本积累等[9-10]。值得注意的是,上述研究均默认跨国企业具备所有权优势,技术水平领先于国内企业,之所以没有发生技术溢出效应是因为东道国的技术吸收能力有限。本文认为,我国政治集权背景下的经济分权制度在地方政府间引入竞争促进区域经济增长的同时也使各地投身招商引资大战,为吸引更多外资流入竞相开出各种优惠条件,这些优惠条件具有普惠性特征,企业只要拥有国外“身份”就可以获得“超国民待遇”。这场以企业国籍为入场券的制度盛宴将一些本身并不具备厂商优势或本身并不是外资的外资企业“强行拉入”我国投资,进而降低来华外资的总体质量;同时各种制度租金也会提高“主动流入”型外资的竞争力,加剧其对国内资本的挤出效应。两种途径均会对 FD I的技术溢出效应产生影响,本文欲使用省级动态面板数据对这一问题进行考察。

二、特殊分权体制下的地方政府竞争及 FD I技术溢出效应

(一)特殊分权体制下的地方政府 FD I竞争

改革开放以来,作为经济体制和政治体制改革交汇点的财税体制改革,从1980年的“分灶吃饭”体制,到1988年后多种形式的“大包干”管理制度再到1994年的分税制改革,历经多次调整和演变。它们与价格机制完善、国有企业战略调整以及货币金融体系变革一起推动了我国经济体制的根本性转变。其中1994年的分税制改革以法律条文形式明确了各个税种的归属权、管理权和立法权,使我国最终由行政性分权转变为经济性分权,向市场经济体制跨出了决定性的、具有革命意义的一步。

分税制改革以制度形式确定了中央政府与地方政府间的经济分权,分权使地方政府获得部分财政收入的剩余索取权,充分调动了地方政府发展当地经济的积极性,经验结果表明分权能够提高经济效率、促进经济增长[11-15]。但经济激励并不是地方政府官员面临的唯一激励,甚至不是最重要的激励。与多数国家伴随经济分权的政治联邦主义不同,我国财政分权以政治集权为实施背景,集权政治机制下,中央拥有地方政府官员考核、任命的绝对权威。改革开放以来,在“发展才是硬道理”的政策指引下,中央对地方官员的考核标准由先前的政治表现为主转变为经济绩效为主,并围绕经济绩效建立了一整套以 G DP为核心的考核指标体系。鉴于各地初始禀赋及发展条件不同,中央采用相对而非绝对 G DP作为考核标准以降低考核误差,提高激励效果,学者将此称之为“政治晋升锦标赛”。地方政府官员要想在这场政治排位赛中胜出,不但要实现辖区 G DP绝对增长,相对排位也要居于前列。锦标赛形式的相对绩效考核方法虽具有一定科学性,但其弊端是会带来地方政府间竞争的不合作性以及竞争手段的攀比和模仿性。

我国目前仍处于资本驱动型的经济增长阶段,尤其是1994年分税制改革以来,经济增长构成中资本产出比例不断上升[16-17],资本也因此成为地方政府竞争的主要对象。与受国内市场分割约束的国内资本相比,外国资本可以绕过国内僵化的金融体制,直接弥补地区经济发展的资金缺口并拉动当地就业;同时,其打包带来的资本、管理技术和生产技术能对经济发展产生多方面溢出效应;此外,招商引资作为我国改革开放的重要策略也是中央政府考核地方政府官员的重要参考指标,因此各地方政府纷纷以 FD I为目标使出浑身解数展开竞争。

为了加强区位优势以提高对 FD I的吸引力,各地方政府开出了近乎“疯狂”的优惠政策,除了用足国家规定的显性税收优惠外,他们还通过暗地违规减免税收,以推动产业升级或发展高科技产业的借口对外商进行财政补贴、廉价批地、放松对外资企业的环境规制以及劳动力工资和工作环境管制等措施吸引外资入驻当地[18]。此外,地方政府还力图通过提供优质的生产性公共产品和公共服务吸引资本,使地方财政竞争逐步从单纯的税收竞争转向税收竞争和支出竞争并存的阶段[19-20]。

如果地方政府面临的激励仅是经济激励,他们尚可以在引资过程中权衡引资的经济成本和经济收益,但经济分权背后的政治晋升激励则使地方政府官员专注于对 GDP名次的追求,即使经济上引资成本高于收益,他们也可以从“损人”中获得“利己”的政治收益,在政治博弈中获胜,这使地方政府间的 FD I竞争日趋激烈以至达到恶性的程度,恶性竞争的结果是跨国公司独享地方政府鹬蚌相争之利,并且这种排他性的渔翁之利仅依靠外资企业的国籍标签就可以享用。

(二)FD I竞争对其技术溢出效应的影响——理论分析

各种优惠政策以及偏向性财政支出措施虽然能够提高外资流入数量,但不能忽视的一个问题是这些手段变相降低了跨国公司的在华经营成本,这会带来以下问题:

首先,一些本不具备厂商优势的国外企业也可以凭借其外资身份享受制度租金在我国盈利,这显然会提高劳动密集型加工制造业以及“三来一补”型低技术含量的外资企业数量,从而降低总体 FD I质量。以青岛韩资企业为例,根据《青岛统计年鉴》(2006)的数据,青岛韩资企业每亿元营业收入的从业人数是737人,而日资企业亿元营业收入的从业人数为405人,美资企业为292人,韩资企业主要以小规模企业居多,韩国企业投资项目的平均规模是225.09万美元,而同时期日本和美国企业的规模分别为443.85万美元和467.92万美元。2008年1月,两税并轨后,103家韩资企业“半夜逃离”山东,这些非正常撤离的韩国企业基本都是劳动密集型企业,并且大都是中小企业[21]。其中《劳动合同法》实施带来的劳动力成本上升、两税并轨以及环境成本上升是这些企业撤离的重要原因。显而易见,此类外商直接投资短期内可以给地方政府带来经济增长、就业提高、甚至官员晋升等方面的好处,但长期来看,我们很难从这些根本不具备技术优势的外资企业中获得技术溢出效应。

其次,由于只要投资主体拥有外国国籍,就可以享受超国民待遇,许多内资企业选择在国外注册,然后回国投资,形成相当数量的“回流 FD I”或“返程 FD I”。目前并没有关于假外资的详细数据,但据商务部统计,截至2008年底,对华投资前十五位的国家和地区分别是中国香港 (38.88%)、英属维尔京群岛 (10.02%)、日本 (7.27%)、美国 (6.63%)、台湾地区 (5.30%)、韩国 (4.66%)、新加坡(4.21%)、开曼群岛 (1.84%)、英国 (1.75%)、德国 (1.68%)、萨摩亚 (1.37%)、荷兰 (1.03%)、法国(0.99%)、澳门 (0.92%)和毛里求斯 (0.82%)。这些国家和地区中,中国香港、英属维尔京群岛、开曼群岛、萨摩亚等避税天堂往往是假外资选择注册境外壳公司的理想之地,据估计,假外资约占 FD I总量的20%。这些通过利用政策漏洞获利的假 FD I会对国内企业产生政策性挤出效应,降低国内企业的技术吸收能力。此外,假外资对统计数据的干扰还会影响国家外资政策的制定。

再次,对于那些本身具备厂商优势“主动流入”我国的跨国公司来说,其研发水平、管理能力、产品质量和品牌号召力在国内市场的竞争力远高于国内企业,如果政府对内外资企业一视同仁,外资流入带来的竞争效应可以促进国内企业增加研发投入、引进新技术、提高现有资源利用效率并注重产品质量和品牌建设等。然而现实的情况是,各地政府在内外资企业已然存在差距的前提下又额外为外资企业提供各种政策优惠,这对国内企业尤其是私有资本来说无疑雪上加霜。如果看不到长期生存的希望,企业就会降低资金投入大、产出不确定性高的研发投入,转而采取其他成本低、见效快的竞争策略,如价格战等。因此,虽然国家招商引资的动机之一是通过跨国公司的竞争效应促进国内企业技术进步,但如果在本身就存在差距的基础上又人为拉大技术鸿沟,这无疑将打击许多企业研发投入的积极性,而这显然与我们招商引资的初衷背道而驰。

最后,跨国公司经常通过对行业内国内龙头企业的并购达到其占有市场份额的目的,并购后则通过减少资金和人员投入的方式遏制国内企业发展,进而形成产业控制。在国内多起类似并购案例中,政绩导向的地方政府官员都起到了至关重要的作用。“南孚电池”就是一个生动的实例。“民族力量”曾经让“南孚电池”的品牌响彻大江南北,然而短短几年间就成为其竞争对手吉列公司的子公司①1999年在南孚公司并不缺乏资金正处于发展黄金期的时候,在南平市政府吸引外资的政策要求下,南孚公司引入摩根士丹利外资股份。2002年,外方股东已辗转拥有南孚公司72%的股权。2003年,摩根士丹利将手中股份转让给南孚的竞争对手美国吉列公司,两年后,美国宝洁公司吞并吉列,南孚随之“改嫁”,又被招至宝洁麾下。虽然南孚电池的发展受到抑制,但当时促成外资引入的地方政府官员却因为政绩显著获得提升。。并购前,吉列旗下的“金霸王”电池进入中国十年在华销量尚不足南孚电池的十分之一,并购后则轻而易举获得大半个中国市场。由于不能与母公司争夺市场份额,南孚公司放弃向海外发展的大好时机,而在国内市场中由于不能与“金霸王”正面冲突,南孚目前有一半生产能力处于闲置状态。遇到此问题的国内企业并非南孚一家,美国等西方外资近几年来有计划地并购中国重点骨干企业的“斩首行动”如火如荼[22]。截至2006年底,仅机械装备制造业就有三十多家重点企业被并购,并购后,这些企业瞬间即丧失其自主创新权、优良资产、技术力量、品牌和市场,企业巨额利润随之外流。此时,招商引资无异于“引狼入室”,我们如何寄希望其能促进我国企业技术水平提高?

因此,地方政府过度的招商引资竞争会通过以上途径降低 FD I对全要素生产率的促进作用。此外,经济发展水平东高西低的差异以及东部沿海地区早期享受的制度优惠使东部地区具有明显的区位竞争优势,这会影响各地区政府招商引资过程中的竞争策略,从而可能使 FD I技术溢出效应存在地区性差异,这也是本文欲以考察的问题之一。

三、实证检验

(一)模型设定及估计方法

为了考察地方政府间的 FD I竞争是否会影响 FD I对各地区全要素生产率的促进作用,我们首先需要使用模型 (1)考察 FD I是否能够促进各省全要素生产率水平的提高:

在此基础上加入地方政府竞争与 FD I的交互项,通过交互项系数判断地方政府竞争是否会阻碍FD I的技术溢出效应,模型设计如下:

其中,TFP代表全要素生产率,用于衡量各省市的技术水平;FD I表示各省的外商投资水平;FD是各省的分权程度,用来替代地方政府竞争程度;FD*FD I表示竞争程度对 FD I技术溢出作用的影响,如果系数为负,表明 FD I竞争会阻碍其对全要素生产率水平的促进作用 (如果 (1)中 FD I系数为正)或加大对全要素生产率水平的阻碍作用 (如果 (1)中 FD I系数为负),反之则相反。回归过程中,本文使用动态面板模型,在解释变量中加入 TFP的滞后一期变量。使用这种处理方法是基于以下两方面考虑:首先,经济变量间有一定的前后关联性,前期变量一般会对当期变量产生影响;其次,在自变量中包含因变量的滞后项可以涵盖其它未考虑到的影响因素。

(二)变量和数据

全要素生产率 (TFP):本文使用数据包络分析 (DEA)计算各省的全要素生产率,DEA分析可以避免人为设定生产函数及其具体参数带来的估计误差。它将各个省市看作一个决策单位,从投入的角度构造每一个时期的生产前沿面,并比较每一个省市的实际生产前沿面,进而获得各省每年的Malmquist生产率指数,即全要素生产率。我们以各省市历年不变价格 GDP作为产出变量,各年资本存量和各省年末从业人员数量作为投入变量,在规模报酬非递增和投入要素弱可处置条件下,利用产出导向的DEA模型,估算各省市每年的全要素生产率。资本存量使用永续盘存法计算,令初期资本产出比为3,折旧率本文选择10%。

外商直接投资(FD I):本文将按年平均汇率折算的各省年末实际外商投资额占名义 GDP的比值作为各省外商直接投资的替代变量。其中,相关 FD I数据分别来自《中国统计年鉴》和《中国外商投资报告》。

财政分权 (FD):财政分权有多种衡量方法,本文参照王文剑等 (2007)的做法,使用人均地方财政支出 /(人均地方财政支出 +人均中央财政支出)作为财政分权程度的替代变量[23]。在计算模型 (2)中财政分权 (FD)和外商投资规模 (FD I)的交互项时,为了提高结果的可信性,避免多重共线问题,引入FD的哑变量。具体方法是计算全国 FD的算术平均值,然后令低于平均值的年度省份财政分权哑变量为0,否则为1。

本文所用省市数据分别来自《中国统计年鉴》和《中国外商投资报告》,重庆由于立市较晚并入四川样本,此外不考虑数据缺失的西藏自治区和青海省,因此所有样本涉及28个省市自治区。1994年的分税制改革将中央和地方的分权关系制度化和法制化,改变了以往中央经常随意变更与地方政府分享财政收入比例的做法,从这个意义上说,直到分税制改革中国才开始出现较为严格意义上的财政分权体制[23]。同时由于较大的制度变革,不考虑制度实施初年,因此本文样本区间为1995—2006年。模型(1)和模型 (2)中存在解释变量滞后项,本文使用系统广义矩方法进行估计,这一估计方法对样本数据的要求是“大 N小 T(T≤7)”,因此本文将1995—2006共12年的数据划分为4个时间段,各时间段内变量分别取其平均值,这样不仅可以满足系统矩估计要求,同时可以平滑各变量的测量误差。

(三)回归结果

对于动态面板数据,由于模型中加入被解释变量的滞后项,极易与回归误差项存在相关关系,产生内生性问题,需要使用差分广义矩估计 (D IF-G MM)或系统广义矩估计 (SYS-G MM)。由于 D IF-G MM估计量较易受弱工具变量的影响产生有限样本偏误,而系统 G MM估计量结合了差分方程和水平方程,并且增加了一组滞后差分变量作为水平方程相应变量的工具变量,具有更好的有限样本性质,因此本文使用 SYS-G MM进行估计。根据对权重矩阵的不同选择,G MM估计可分为一步估计和两步估计。Bond等 (2001)认为在有限样本条件下,两步 G MM估计量的标准误差会严重向下偏误[24],因此本文使用一步系统 G MM估计方法。此外,对于 G MM估计量是否有效可行,Bond等 (2001)指出一种简单的检验办法,混合 OLS估计通常严重高估滞后项的系数,固定效应估计则一般会低估滞后项的系数,因此可以将 G MM估计值分别与固定效应估计值及混合 OLS估计值比较,如果 G MM估计值介于两者之间,则 G MM估计是可靠有效的[24],因此本文同时对模型进行混合 OLS、固定效应以及一步 SYSG MM估计。所有估计均使用 Stata10.0软件进行,估计结果如表1所示。

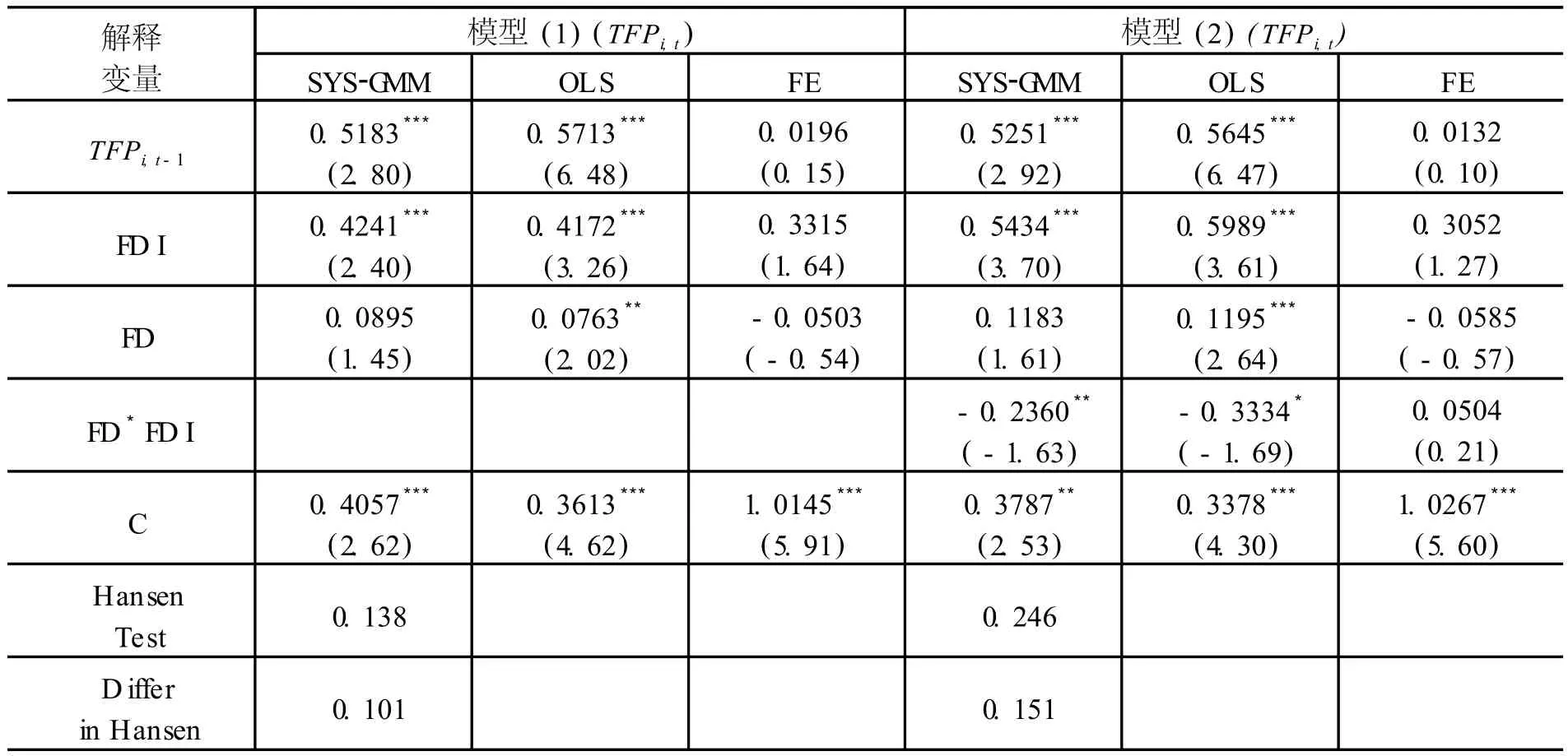

表1 分税制改革对 FD I技术溢出效应的影响

表2 分税制改革对 FD I技术溢出效应的影响(分地区 GMM)

从表1中可以看出,对动态方程 (1)分别使用三种计量方法进行估计,SYS-G MM的估计结果介于混合 OLS(0.5713)和固定效应 (0.0196)之间,估计结果较为可靠有效。考虑到工具变量数目不多,我们只报告了 Hansen统计量,因为此时它比 Sargan检验更稳健。Hansen检验表明工具变量的选择是有效的。从各变量的系数来看,各省全要素生产率滞后项系数为正,表明各省全要素生产率存在马太效应,没有趋同效应;FD I的系数显著为正,说明从全国范围考虑,外资流入的确可以促进各地区全要素生产率水平提高。

对加入交互项的模型 (2)同样采取上述三种方法进行估计,与模型 (1)估计结果类似,解释变量滞后项系数仍然位于混合OLS和固定效应方程之间,估计结果有效,Hansen检验显示工具变量的选择同样有效。我们重点考查分权与 FD I交互项的系数,可以看出,系数在5%的水平下显著为负,表明分权带来的 FD I竞争确实会削弱 FD I对全要素生产率的促进作用。这验证了前文的分析,政治集权和经济分权机制下,地方政府外资提供多种优惠政策降低了流入外资的整体质量,国内市场的超国民待遇提高了外资企业在产品市场中的相对竞争力,进而削弱了 FD I整体对全要素生产率的促进作用。

为了考察地方政府 FD I竞争对 FD I技术溢出效应影响的地区间差异,本文对模型 (1)和 (2)分地区进行检验,回归结果如表2所示。可以看出外资流入对东部地区全要素生产率有显著的促进作用,中部地区没有影响,西部地区则会阻碍全要素生产率水平的提高。加入交互项后的估计结果表明,地方政府竞争对东部地区 FD I的技术溢出作用没有显著影响,但在西部地区,政府间的 FD I竞争加剧了FD I对全要素生产率的阻碍作用。究其原因,我们认为东部地区较高的经济发展水平和市场规模对市场导向型跨国公司具有较高的吸引力,而且改革开放初期政策支持形成的 FD I集聚会降低东部地区使用过多优惠政策吸引低技术密集型 FD I的动力,从而东部地区引资质量相对较高;西部地区由于区位优势不明显加之经济水平不发达,引资竞争中只能通过提高税收优惠幅度、降低环境标准等措施吸引外资流入,而这显然更能吸引单纯依赖我国政策红利生存以及低技术含量的外国企业流入,毫无疑问,低质量的外资流入会加剧 FD I对全要素生产率的阻碍作用。

四、结论及政策建议

本文首先分析了我国经济分权和政治集权的机制,指出经济和政治双重激励下地方政府间的关系最终表现为“为 GDP增长而竞争”。在国内资本流动性有限的条件下,地方政府针对外资展开激烈甚至恶性竞争,争相提出各种优惠条件以强化自身区位优势,陷入竞争到底线的“囚徒困境”博弈。这种恶性竞争的不利后果首先是会降低流入外资的质量,其次会通过提高外资企业在国内产品市场的相对竞争力加剧其对国内资本的挤出效应并弱化其创新努力。上述途径都可能削弱 FD I的技术溢出效果,本文的目的就是检验是否存在这种削弱作用。实证结果表明,FD I整体说来可以显著促进我国全要素生产率水平的提高,但财政分权带来的恶性引资竞争会阻碍这种促进作用的发挥。分地区进行回归发现,区位优势显著的东部地区地方政府 FD I竞争并不会阻碍 FD I对全要素生产率的促进作用;但西部地区由于自身区位优势不明显,利用各种优惠措施吸引的 FD I总体质量较低,这些 FD I不仅不能促进当地全要素生产率水平提高,而且政府恶性 FD I竞争会加剧 FD I对全要素生产率提高的阻碍作用;中部地区两种作用均不具有显著性。

为此我们提出如下建议:首先,作为理性经济人,在既有的约束和激励下,地方政府官员的行为是符合其效用最大化的,扭曲的根源是不恰当的官员考核标准,所以,要纠正地方政府官员的恶性竞争行为必须使地方政府官员考核指标多元化,在考核体系中同时纳入各地方经济的增长与发展指标以及居民福利、公共设施、环境等指标,纠正各地方政府官员对 GDP数据的过度追求;其次,要加大对地方政府行为的监督和约束,只要自上而下的官员任命机制没有改变,各地方政府官员间就存在“锦标赛”式的晋升博弈,恶性竞争就不会消失。虽然我国于2008年1月1日实施了“两税合并”,各级政府仍可以采取体制外手段向外商提供优惠。因此,需要加大对地方政府招商引资行为的监督和约束,对于给与外商超越国家政策底线优惠措施的地方政府官员,采取严厉措施进行惩处,以儆效尤;最后,不能盲目信任外资,我们不否认外资对我国经济增长和技术进步的贡献,但如果允许国内私有企业享受和国有企业或外资企业一样的国民待遇,我们相信这股经济中最活跃的力量也一定会发挥令人难以置信的巨大作用。

[1]GORG H,GREENAWAY D.Much ado about nothing?Do domestic firms really benefit from foreign direct investment?[J].World Bank Research Observer,2004(19):171-197.

[2]王志鹏,李子奈.外资对中国工业企业生产效率的影响研究[J].管理世界,2003(4).

[3]王红领,李稻葵,冯俊新.FD I与自主研发:基于行业数据的经验研究[J].经济研究,2006(2).

[4]潘文卿.外商直接投资对中国工业部门的外溢效应:基于面板数据的分析[J].世界经济,2003(6).

[5]YOUNG STEPHEN,LAN PI NG.Technology transfer to China through foreign direct investment[J].Regional Studies,1997,31(7):669-679.

[6]HUANG YASHENG.Economic fragmentation and FD I in China[R].W illiam Davidson InstituteWorking Papers,2001,Series 374.

[7]何洁.外商直接投资对中国工业部门外溢效应的进一步精确量化[J].世界经济,2000(8).

[8]黄菁,赖明勇,王华.FD I在中国的技术外溢效应:基于面板数据的考察[J].世界经济研究,2008(10).

[9]赖明勇,包群,阳小晓.我国外商直接投资吸收能力研究[J].南开经济研究,2002(3).

[10]包群,赖明勇.FD I技术外溢的动态测算及原因解释[J].统计研究,2003(6).

[11]WEI NGASTB.The economic role of political institutions:market-preserving federalis m and economic development[J].Journal ofLaw and Economic Organization,1995(11):1-31.

[12]Q I AN YI NGYI,B R WEI NGAST.China's transition to markets:market-preserving federalis m,Chinese style[J].Journal of Policy Refor m,1996(2):149-185.

[13]Q I AN YI NGYI,B RWEI NGAST.Federalis m as a commitment to preservingmarket incentives[J].Journalof Economics Perspectives,1997(11):83-92.

[14]林毅夫,刘志强.中国的财政分权与经济增长[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2000(4).

[15]沈坤荣,付文林.税收竞争,地区博弈及其增长绩效[J].经济研究,2006(6).

[16]赵志耘,吕冰洋.政府生产性支出对产出 -资本比的影响—基于中国经验的研究[J].经济研究,2005(11).

[17]张烨卿.资本形成,内生技术进步与中国经济持续增长 -基于资本产出比视角的实证研究[J].经济科学,2006(6).

[18]陈柳.外资优惠政策与外资企业垄断[J].产业经济研究,2006(2).

[19]钟晓敏.市场化改革中的地方财政竞争[J].财经研究,2004(1).

[20]李永友,沈坤荣.辖区间竞争,策略性财政政策与 FD I增长绩效的区域特征[J].经济研究,2008(5).

[21]陈锦铭,李俊,张华.青岛韩资企业撤资问题探析[J].国际经济合作.2008(5).

[22]韦章尧.外资并购升温威胁民族工业存亡[N].镜报学刊,2007-02-04(6).

[23]王文剑,仉建涛,覃成林.财政分权,地方政府竞争与 FD I的增长效应[J].管理世界,2007(3).

[24]BOND S,A HOEFFLER,J TEMPLE.G MM estimation of empirical growth models[R].CEPR Discussion Paper 3048,2001.

Abstract:China's special decentralization is operated under political centralization.Political and economical incentives bring fierce competition for foreign direct investment between local governments.This will reduce the quality of foreign direct investment,and increasemultinational companies'competitiveness in the homemarket,whichwill in turn prevent foreign firms'technology spillovers.This paper examines such effectswith provincial panel data.Empirical evidence suggests that foreign direct investment can increase the whole country's total factor productivity,but the fierce competition will reduce such influence;foreign direct investmentwill increase the eastern area'sproductivity and reduce thewestern area'sproductivity;competition between local governmentswill not reduce the effects in the eastern area butwillworsen the situation in the western area.

Key words:fiscal decentralization;competition for FD I;total factor productivity

(责任编辑 何志刚)

Local Governments'Competition for FD I under China'sDecentralization and Its Influence on Technology Spillovers

YANG Xiao-li,ZHANG Xing

(Institute of International Econom ics,Nankai University,Tianjin 300071,China)

F062.4

A

1009-1505(2011)02-0037-08

2011-01-13

本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“FD I、中国产业结构调整及增长模式转化”(08JJD790126)之阶段性成果

杨晓丽,女,山东青岛人,南开大学国际经济研究所、跨国公司研究中心博士研究生,主要从事跨国公司与国际投资研究;张兴,女,河北邯郸人,南开大学国际经济研究所、跨国公司研究中心博士研究生,主要从事跨国公司与国际投资研究。