国际碳交易机制下中国低碳投资风险探讨

2011-10-24谭飞燕刘辉煌

谭飞燕,刘辉煌

(1.湖南大学经济与贸易学院,长沙 410079;2.湖南商学院经贸学院,长沙 410205)

国际碳交易机制下中国低碳投资风险探讨

谭飞燕1,2,刘辉煌1

(1.湖南大学经济与贸易学院,长沙 410079;2.湖南商学院经贸学院,长沙 410205)

跨国低碳投资已经形成了相当的规模,随着世界经济向低碳经济转变,其潜力将不可限量,我国低碳投资也方兴未艾。本文在总结和介绍目前国际碳交易市场机制下低碳投资的趋势与投资模式的基础上,重点分析了我国低碳投资现金流模型与投资风险管理。

低碳投资;碳交易机制;投资趋势;投资风险

在全球正全力发展低碳经济的今天,跨国公司在低碳经济的发展中扮演着双重角色:跨国公司既是主要的碳排放来源,也是低碳投资和低碳技术的供应方。因此可以肯定的是,它们既是导致气候变化问题的原因之一,也是这个问题的解决之道。

一、全球 FD I新趋势——跨国公司已经开始在全球积极开展低碳投资

全球外国直接投资流量在2009年下半年跌至谷底,在2010年上半年出现了缓慢复苏,这意味着在短期内 FD I的前景比较光明。联合国贸发组织估计,2010年全球 FD I流入量有望升至1.2万亿美元以上,2011年进一步增长至1.3万亿至1.5万亿美元,2012年则上升至1.6万亿至2万亿美元。

同时,跨国低碳投资已经形成了相当的规模,随着世界经济向低碳经济转变,其潜力将不可限量。2009年仅流入三个主要低碳行业 (可再生能源领域、循环再利用领域以及与环保技术有关的产品制造领域)的低碳 FD I就达到了900亿美元。如果加上交通运输、建筑等领域的低碳投资,这一数字将更大。显然,跨国公司已经在全球范围内积极开展低碳投资。跨国公司在可再生能源领域的绿地投资主要集中于发达国家,其中超过25%位于发展中国家;在循环领域的绿地投资项目主要投向制造业,且有部分跨国公司开始向东道国本土企业提供低碳技术服务;环保产品制造业 (如太阳能吸热板)是一个相对较新的产业,发展中国家是跨国公司的主要投资地区。从深层原因看,低碳领域外国直接投资的快速增长与世界经济向“低碳化”转型的趋势密不可分。世界经济发展在经历了大约200年前开始的工业化、20多年前开始的信息化之后,目前正在走向“低碳化”。以信息产业和信息化为核心的上一轮全球经济增长周期已逐渐消退。国际金融危机发生后,为了带动经济快速复苏,发达国家普遍将低碳经济作为新的经济增长点和发动机。跨国公司发展海外低碳领域的直接投资既符合东道国产业转型升级的指引方向,又符合跨国公司本身的战略需要,可以实现多方共赢。从跨国公司本身的利益角度来看,由于全球最主要、最核心的低碳技术掌握在他们手里,发展低碳领域的海外投资有助于其技术输出,并综合发挥技术优势实现其经济利益。对东道国来说,引进低碳领域的外资,除了普通外资通常能带来的一揽子好处外,还可以帮助东道国实现引进先进节能技术、改进生产工序、缓解能源供需矛盾、提高出口竞争力、加快向低碳经济转型和改善国内环境等目标。低碳领域的直接投资在未来相当长一段时期内预计将保持较快增长,并逐渐成为新一轮国际投资热点。

尽管许多发展中国家并不是主要的温室气体排放国,但促进本国对外低碳投资以及吸引低碳外国投资和技术仍能为它们提供机遇。其中的利益包括扩大生产能力,提高出口竞争力,缓和全球气候变化,并且加快向低碳经济转型。低碳投资项目一般可定义为任何可以减少温室气体排放或碳排放的项目,无论该项目是以减排为主要目标还是其副产品[1]。目前我国对外低碳项目投资主要集中在三大类,第一类就是清洁能源,包括风能、太阳能、核能、生物质能、地热能、洋流潮汐能等;第二类属于节能减排,这方面可以说更多是传统产业的升级换代,我们可以将其粗略分为传统能源清洁化、绿色建筑、清洁交通、清洁工业、电力设施、节能照明等。同时,国际碳交易市场的兴起将不可避免地影响国际低碳投资的走向与趋势,并加大低碳投资的风险。

二、国际碳交易机制下投资模式选择

碳交易是《京都议定书》为促进全球温室气体减排,以国际公法作为依据的温室气体排减量交易。在6种被要求排减的温室气体中,二氧化碳 (CO2)为最大宗,所以这种交易以每吨二氧化碳当量为计算单位,所以通称为“碳交易”。其交易市场称为碳市 (CarbonMarket)。目前全球碳交易的三种机制为:清洁发展机制 (Clean DevelopmentMechanis m,CDM)。指发达国家提供资金和技术,与发展中国家开展项目合作,实现“经核证的减量”(CER),大幅度降低其在国内实现减排所需的费用;联合履行 (Joint I

mplementation,J I)。指发达国家之间通过项目的合作,转让其实现的减排单位 (ERU),但是同时必须在转让方的“分配数量”(AAU)配额上扣减相应的额度;排放交易 (Emissions Trade,ET)。指发达国家及一些企业通过自行减排或 CDM机制取得碳权,超过《京都议定书》规定的应减额度时,可将多出的碳权拿到碳排放市场交易[2]。碳排放减少不足的国家或企业,则可到碳排放市场购买碳权以补足其差额 (即碳中和)。同时根据此三种机制,碳交易被区分为配额型交易 (Allowance-based transactions即总量管制下所产生的排减单位的交易)和项目型交易 (Project-based transactions即因进行减排项目所产生的减排单位的交易)两种形态。

2005年京都议定书正式生效后,全球碳交易市场出现了爆炸式的增长,2007年碳交易量从2006年的16亿吨跃升到27亿吨,上升68.75%。成交额的增长更为迅速。2007年全球碳交易市场价值达400亿欧元,比2006年的220亿欧元上升了81.8%,2010年,全世界碳交易市场将达到1500亿美元,中国占据其中三成以上的市场份额。

经过多年的发展,碳交易市场渐趋成熟,参与国地理范围不断扩展,市场结构向多层次深化和财务复杂度也不可同日而语。据联合国和世界银行预测,全球碳交易在2008-2012年间,市场规模每年可达600亿美元,2012年全球碳交易市场容量为1500亿美元,有望超过石油市场成为世界第一大市场。如果把眼光放得更远一些,2012年后的国际碳交易体系也值得期待。碳交易成为世界最大宗商品势不可挡,而碳交易标的的标价货币绑定权以及由此衍生出来的货币职能将对打破单边美元霸权促使国际货币格局多元化产生影响。碳交易最初只是实现温室气体减排的一种途径,但在2000年以来,它的迅速发展已经使人们对它的潜力重新认识。

目前我国主要有北京环境能源交易所、上海环境能源交易所和天津排放权交易所等3家碳排放交易机构。据有关专家预测,中国在2030年二氧化碳减排可达20亿 -30亿吨,超过欧洲国家减排量的总和。作为全球第二大碳排放国,中国碳排放市场备受瞩目。碳交易市场的迅速发展,大大促进了全球清洁技术的开发和运用,并逐渐成为推动低碳经济发展的最重要机制。一般而言,在国际碳交易机制下,可供选择的投资模式有以下几种:

1.直接投资碳交易相关资产。目前,很多大型金融机构已开始涉足该市场。摩根士丹利宣布,在今后5年内将投资30亿美元扩展二氧化碳排放额度业务,包括投资减少温室气体排放的项目和公司。美国银行已成为 CCX及芝加哥气候期货交易所 (CCFE)和欧洲气候交易所 (ECX)的会员,还将以战略投资者的身份入股以上三家交易所的控股股东——气候交易所公司 (CLE),并计划在未来3年内购买50万吨二氧化碳当量的温室气体排放权,推向机构和零售金融产品市场。

2.投资碳基金。碳基金是以碳交易作为主要获利来源的基金,对碳资产进行投资。主要投资方向包括环保项目中的碳相关业务,以及为新生的碳市场提供流动性。现有的碳基金主要由欧洲国家设立,加上世界银行和日本的碳基金作为补充。

3.直接开发 CDM项目。CDM项目开发主要是针对项目性质而采用符合该项目的方法论来操作。从企业项目业主开发碳资产到碳额度的完成交割买卖,手续非常复杂,需要专业团队执行[3]。对减排有需求的工厂经过协商谈判后,立合同完成交易。要选择安全性高、资质好的买家和 CER交付风险低的项目。

4.设立新的碳交易所。据联合国和世界银行预测,全球碳市场潜力巨大,预计2012年全球碳市场规模达到1500亿美元,有望超过石油成为世界第一大市场。目前,中国只有近期开放的几家排放权交易市场,碳交易仍处于空白状态。我们可以主导或者参与设立碳排放交易所,开展项目融资、风险投资和私募基金等多元化融资方式,丰富市场结构,加大碳期货市场、碳金融衍生品市场建设,实现碳交易的规模效应。

三、国际碳交易机制下中国对外低碳投资模型与风险种类

作为低碳经济的一个重要机制,发达国家从2005年起就开始实行了碳排放交易计划,通过用经济刺激的手段来控制污染。根据此类计划,二氧化碳排放量大的机构、企业都必须监测自己的年排放量,并缴纳相应的排放许可,每张许可证准许其持有者在一段给定的时间内 (通常是一年)排放一定数量污染物,如果要排放超过限额的二氧化碳,则需要向排放少于限额的机构购买节省下来的排放许可。这种国际碳交易机制下的低碳投资项目将受到或多或少的影响。虽然低碳投资收益很高,但风险依然存在。在此类投资分析中,风险是指低碳投资的实际收益与其预期收益之间的差异。为便于研究,我们将所有形式的对外低碳投资都转换为不同种类的现金流。虽然碳排放许可 (限额)在多数能源产业与交通基础设施产业中只占收入来源的小部分,但其重要性正逐渐显现,并将对企业的投资与发展起到举足轻重的作用。

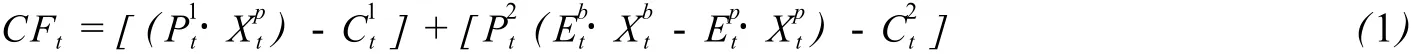

在传统的投资中,投资者一般以债权与股权等形式来换取项目中的权益以及项目所产生的现金流。低碳项目投资者所取得的收益形式各异:清洁能源项目可生产电能与热能来获取收益,节能项目或是循环再利用项目可节省能源成本。同时,低碳投资项目还可创造非货币形式的社会与环境效益,这些都与项目决策与项目评估相关[4]。低碳投资项目生产的产品与减少的温室气体排放所产生的现金流 (CF)可表示为:

在以项目为基础的国际碳交易机制下,低于基准排放水平的项目或碳吸收项目,在经过认证后可获得减排单位。该基准排放水平一般是由该行业或产业非项目下温室气体排放数量的平均水平而定的[5]。所以应有:

在节能类投资项目中是通过能源消耗减少来相应减少碳排放量 (即),而可再生能源类投资项目则是直接将碳排放强度控制在基准水平 (即)以下实现减排目标。那么式 (1)中的现金流有两种来源:一类为等式右方的传统投资项目现金流 (即 (P),如销售电力收入与总成本差;而另一类额外的现金流则是销售其碳排放权所得 (即但计算这部分现金流时应将销售碳排放权过程中的相关费用剔除。在低碳投资项目中都应包含这两类现金流。实际产出变量对于传统投资项目现金流有正效应,但从投资风险管理角度而言对销售碳排放权所得收益则为),负效应。如果低碳投资项目确实产生效用,而且两类现金流都保持一定规模,那么项目的总投资收入应是相对稳定的,比如说由销售电能所降低的收入可以由销售碳排放权的所得来弥补。但只有在该项目投资时事先已存在确定的行业碳排放量 (如每年可排放1000吨 CO2)时,这种情况才会出现。当该行业只存在相对碳排放强度基准时,实际产出变化将同时影响两种现金流,那么对冲效应将失效。

式(1)表示对于可直接或间接实现减排目标的低碳投资项目的风险评估,其中包含大量相互依赖的关键变量。本文重点分析与额外现金流相关的碳交易风险。减排企业通过接受投资的方式来换取所产生的排放权,而投资者可以是根据相关制度建立碳基金的政府、机构等或是对碳排放许可 (限额)有兴趣的企业[6]。因此,我们作为对外低碳项目的投资者应关注通过碳排放许可 (限额)所获得的现金流。在 t时间阶段内该类现金流 (GF)可表示为:

该类现金流表示的是企业以既定价格销售一定数额的碳排放许可 (限额)(基准排放量与项目实际排放量之差)收入减去企业的总减排成本。如果在总量管制与交易制度 (即配额型交易)下,投资不会产生排放许可交易,而只会产生配额结余交易。

国内外很多学者都对以项目为基础的低碳投资风险进行了探讨,并把风险进行了不同分类,其中大多数将低碳投资项目的风险划分为技术、经济和政治风险等三个大的类别,而本文则根据式 (1)把对外低碳投资风险划分为以下几类:

1.价格风险。碳排放许可 (限额)的价格是由国际碳交易市场供求情况决定的。供求情况的变化以及消费者对可能变化的预期影响了价格的运动方向。碳排放许可的价格价格变化情况很难量化,但是我们可以从其它排放交易市场选取价格数据,比如说二氧化硫配额市场价格,事实上碳交易价格比二氧化硫交易价格稳定很多。

2.成本风险。成本风险是指低碳投资项目中的碳排放许可 (限额)生产成本的预期不确定性。根据双方的谈判结果,成本应由低碳项目投资者与项目所有者按比例分担,由投资者所承担的成本应包括:传统的项目成本与碳交易成本。其中传统的项目成本包括一般的项目资本、维持与运营的成本等,而碳交易成本则包括 J I或 CDM机制下的项目开发、验证、注册成本,同时还应包括减排的监控与验证以及交易等等一系列的相关成本。其中项目开发成本因项目类型不同而有差异,但验证、注册与监控成本则差别不大。交易成本一般占碳排放权价值的5%~10%。

3.数量风险。数量风险是指低碳投资项目中可产生的碳排放许可或配额结余的预期不确定性。从式 (3)中可知,数量风险包括四个因素:基准水平产出量、基准碳排放强度、项目实际产出量和项目实际碳排放强度的变化等。基准水平产出量、基准碳排放强度均取决于基准的种类,如果低碳项目适用的是相对基准 (如 tco2e/kwh),并在项目期间内一直变化,那么基准风险相对较大,如果为绝对基准(如 tco2e),并一直保持稳定,那么项目基本不存在基准风险。项目实际碳排放强度是指每单位产出的温室气体排放量,它很大程度上由相关技术、环境和社会参数决定[7]。事实上,有相当多的低碳项目本身是没有碳排放强度风险的,如再生能源项目排放强度为0。项目实际产出量是经济、社会、技术、环境等因素共同作用的结果。

四、国际碳交易机制下低碳投资风险防范对策

(一)政府层面的行动措施

1.确立各行业减碳目标。确定减碳目标,可使现有企业有明确的方向,可提早做有效率的规划减碳计划与风险配置,尽可能减少低碳投资风险给企业的损失伤害。

2.成立完整的国家碳交易平台。有利于政府推动国内与国际碳交易市场沟通与合作,提供各类国际碳交易市场消息与咨询,培养碳交易专业人才,完善各类服务以降低我国对外低碳风险[8]。

3.建立政府低碳投资激励机制。政府应制订与低碳投资相关的奖励办法,提供企业减碳投资诱因,并提供相关的能力建构、技术、确立目标等协助,支持企业节能与低碳技术的研发。

4.建立国内与国际双重公共财政保险机制。第一,可建立国家风险保险。从项目层面看,目前已有多家机构可提供国家风险保险,包括世界银行多边投资担保机构 (M IGA)和美国政府海外私人投资公司 (OPIC)。可扩展国家风险保险范围,为低碳专项基金提供支持。第二,低碳政策风险保险。提供国家风险的机构同时也可提供低碳政策风险保险。因为政策变更风险是企业参与低碳投资的重大障碍。该保险仅应适用于国家违反合法的制度处理溯往原则 (Grandfathering)的情况,其可对“国家性适当减排行动”的制定和实施提供支持。第三,可提供货币套期保值服务的基金。如果商业外汇交易市场无法提供当地货币套期保值服务,则公共资金可以提供支持,建立专项货币基金,为当地货币提供高效的套期保值服务。荷兰国家发展与合作部所支持的货币兑换基金就是一个很好的例子。第四,提高项目流量。政府或某些公共出资的组织可负责基础设施项目的前期实施,例如获取项目批准和初期筹备,并可创建负责低碳项目前期实施的专门组织。此类组织可辅以技术援助资金进行项目开发。第五,公共部门在低碳基金中处于次级权益地位。公共部门可以以次级权益地位或“首要损失”权益地位直接向低碳基金投资。在这种情况下,基金投资收益将首先划拨给企业投资者,而公共部门仅在私有投资者的回报达到预定金额时才有权收取投资回报。这样可以大大降低投资者的对外低碳投资风险。

(二)对外低碳投资企业层面的行动措施

1.企业建立与国际碳交易机制相匹配的环境会计制度。传统的财务报表可充分揭露出企业内部的营业、投资与融资活动实际发生的现金流量,但却无法得知碳交易机制下造成的低碳投资风险损益,建立相关的环境会计制度将有助于企业随时了解自身的低碳项目投资实施情况。

2.利用金融工具规避低碳投资风险。第一,争取预付减排交易收入,最大可能性地在签署 ERPA(Emission Reduction Purchase Agreement《减排量买卖协议》)完成后就得到几年的CDM碳减排交易收入,而无需等到项目运行才取得收入。第二,利用和制定好 ERPA中的 Option工具。Option的设定一般是在 ERPA中规定:如果低碳投资项目每年产生的实际减排量超出合同减排量,那么买卖双方将以何种价格对这些减排量进行交易。第三,运用好项目股权运作。由于金融市场的恶化,以及国际碳基金本身向项目上游走的趋势,可利用好最终买家 (compliance buyer)和品牌碳基金通过参与项目股权交易来获得减排量的资本运作方式来促进可能的项目股权结构优化。第四,向更高端的黄金指标 CER发展。黄金指标 CER是 CER市场上的高规格产品,其卖价的绝对值和价格的稳定程度都比较高,据黄金指标的官方网站统计,黄金指标 CER要比一般 CER的价格高25%。

3.建立对外低碳投资企业的风险管理系统。低碳投资风险管理是建立在企业财务会计以及环境报告基础上,更详细地研究国际碳交易价格涨幅与企业投资成本变动、减碳成本与减碳效益之间的关系,形成企业低碳投资预警、干预与危机处理等完整的投资风险管理体系[9]。

总体上看,国际共识的形成以及国际合作的强化,将会有助于扫清国际碳交易机制下中国低碳投资的障碍,虽然我国企业对外低碳项目投资面临多重风险,但就投资本身而言,低碳投资组合多元化也是降低投资风险的有效途径。

[1]JOHNSTON D,LOWE R,BELL M.An exploration of the technical feasibility of achieving CO2emission reductions in excess of 60%within the UK housing stock by the year 2050[J].Energy Policy,2005(33):1643-1659.

[2]YOUNG S.International development by Chinese enterprises:key issues for the future[J].Long Rang Planning,1998,31(6):886-893.

[3]TREFFERS T,FAA IJ APC,SPARK MAN J.Exploring the possibilities for setting up sustainable energy systems for the long term:two visions for the Dutch energy system in 2050[J].Energy Policy,2005(33):1723-1743.

[4]KAWASE R,MATSUOKA Y,FUJ I NO J.Decomposition analysis of CO2emission in long ter m climate stabilization scenarios[J].Energy Policy,2006(34):2113-2122.

[5]庄贵阳.低碳经济引领世界经济发展方向[J].世界环境,2008(2).

[6]姜克隽.中国发展低碳经济的成本优势[J].绿叶,2009(5).

[7]ALSEMA E A,N IEUWLAAR E.Energy viability of photovoltaic systems[J].Energy Policy,2000,28(14):999-1010.

[8]郭万达.低碳经济:未来四十年我国面临的机遇与挑战[J].开放导报,2009(4).

[9]BUCKLEY P J.Historic and emergent trends in chinese outward direct investment[J].Management InternationalReview,2008,48(6):715-748.

Abstract:W ith transformation to low carbon economy,Multinational low carbon investment has formed a considerable scale,and its potentialwill not be limited.China's low carbon investment is also thriving.Based on the summary and introduction of low-carbon investment trends and modes under the international carbon tradingmarketmechani sm,this paper analyses cash flow model of low-carbon investment and risk management.

Key words:low carbon investment;investment trends;the investment risk;cash flow model

(责任编辑 何志刚)

AnalysisOn RisksOf China's Foreign Low-Carbon Invest ment Under International Carbon TradingM echan ism

TAN Fei-yan1,2,L I U Hui-huang1

(1.School of Econom y&Trade,Hunan University,Changsha 410079,China;2.School of Economy&Trade,Hunan University,Changsha 410205,China)

F830.59

A

1009-1505(2011)02-0045-06

2010-11-01

2007年度国家社科基金重大项目《贯彻落实科学发展观与完善开放型经济体系研究》(07&ZD017),湖南省社科基金项目 (2010YBB194)《低碳经济背景下长株潭城市群清洁技术产业集群发展模式研究》以及湖南省教育厅课题《关于构建长株潭城市群区域自主创新体系研究》(09C584)阶段性研究成果

谭飞燕,女,湖南湘乡人,湖南大学经济与贸易学院博士研究生,湖南商学院讲师,主要从事产业经济学、技术经济学和国际贸易学研究;刘辉煌,男,湖南湘潭人,湖南大学经济与贸易学院博士生导师,教授,主要从事经济学和金融学研究。