从社会运行的角度看《论法的精神》中的社会

2011-09-19姜利标

姜利标

从社会运行的角度看《论法的精神》中的社会

姜利标

至今,学界对孟德斯鸠《论法的精神》的阐释颇多。处于现代新时期的时间点上,解析著作中所隐含的社会概念,然后从社会运行的核心要素、社会运行的机制和社会运行的逻辑及推演原则四方面揭示著作中隐含的社会逻辑,从而条理化地透射出著作所隐含的社会的真正内涵,将著作的阐释开阔到一个全新的视角。

社会;社会运行;运行核心;运行机制

《论法的精神》是孟德斯鸠倾其毕生精力的一部重要的著作,出版于1748年。在这部著作中,孟德斯鸠从极为广阔的社会视野——政体、教育、法律、宗教、贸易、地理环境、人口、民俗和对外等各个方面,几乎是全方位地牵涉到人类社会的基本问题来探讨政治的合理性。由于它所论述的方面众多,以致至今围绕着它的争议不断。《论法的精神》所透露的思想不仅仅是孟德斯鸠对法的超凡领悟与解释,在某种更深的层次上,是对当时的社会以及人类历史所呈现的现象的一种反思构想——良性运行。良性运行存在的场域固然脱离不了社会,因此笔者试图从良性运行的角度解析《论法的精神》中所隐含的社会。在此思维视角上,对《论法的精神》所透射的隐含社会概念进行解析,对著作中所暗含的良性运行的核心要素和机制进行条理化澄清,从而将他的思想研究开阔到一个人文学科研究的新视野层面上。

一、《论法的精神》中的社会概念及特征

(一)《论法的精神》的社会概念界定

在关于“社会”这一词的定义上,由于生活在现实中的行动者的具体实践方式不同,学者们对它的界定呈现出很大的差异性,但普遍的还是公认“社会”概念的抽象特性。[1]在《论法的精神》中,孟德斯鸠虽然很少提及“社会”一词,但是“社会”这一概念已经抽象地隐含于其相关的行文论述当中。在对“社会”概念进行论证和阐述的前提下,孟德斯鸠的隐含观点明确地是建立在反对霍布斯的秩序命题基础上(自然状态中的人类生存无序竞争场面靠强权而维持建立的社会秩序),构建出“社会”是人类活动的产物。“社会”是受人类生活中的多种因素制约而形成的固定组织形式载体。我们在对著作的“社会”概念进行剖析时,主要将他的观点放在一种相对的古典社会学共时性分析对比视角范畴里解析它的含义。处在相对的古典社会学时间点上梳理,“社会”的概念不外乎有以下几种代表性的观点:孔德在其思想中将“社会”论述为“一个不可分解为其组成部分的复合的统一体”,并强调“社会之不能分解为个人正如几何学上的面不能分解为线,或线不能分解为点一样”。[2]这是一种社会唯实论的观点,注重于社会的整体性和超有机性。这种观点也相应地存在于古典社会学理论家涂尔干的思想中。涂尔干认为社会是外在于社会个体而存在的并对个体具有强制性和制约性的整体。而韦伯却认为社会是由行动者的行动构成的整体,社会的剖析应该从个体的行动者的“社会行动”出发才能更好地透视整个人类的社会状态。韦伯毕生对“社会”概念的理解都是建立在“社会行动”的基础上的一种唯名论观点。马克思在总结人类历史的经验基础上,运用辩证唯物主义的观点将社会界定为“人类生产关系的一切总和”。马克思主要是从社会的起源、社会与组成社会的个体的能动性两方面进行阐释,这种观点也可以看成是解决唯实论和唯名论之争的一种有力的阐述。在这里,笔者并不是想对当时“社会”的概念进行精确的定义和分类,而只是想强调关于“社会”的定义视研究者的研究视角、研究情境和研究价值取向而定。因此在对《论法的精神》所隐含的“社会”进行解析,实际上也应与当时的社会情境、孟德斯鸠的著作旨趣相联系,这样才能更好地澄清孟德斯鸠的“社会”概念。基于此种视角,孟德斯鸠的“社会”概念实际上可以阐释为“关于人类生活运行方式组成的载体”。他采取的是一种社会唯实论的观点,认为社会是一个超越个体集合的整体结构,并且有着自身的产生和发展规律。因此,社会是一个只有从整体角度看才有意义的系统,这个系统不仅取决于某个单一的因素,而且取决于多种因素的共同作用。[3]在某种程度上,斯宾塞的“社会只不过是一个称呼一群个人的集合体”也与孟德斯鸠的“社会”概念视角相似。进而在此基础上,我们可以解构出孟德斯鸠在《论法的精神》中所拟象出的三种政体类型承载体的组织运行形式。因此,关于孟德斯鸠的“社会”概念的界定也相应地具有一些特征。

(二)《论法的精神》的社会概念的特征

1.历史性与现实性的统一

孟德斯鸠在《论法的精神》中着重分析的是国家的内外部条件怎样有效地促进其协调发展。“对于孟德斯鸠来说,只研究某一时间的国家是不够的,还必须研究行动中的国家,也就是说必须进行动态历史的研究。”[4]从人类历史的纵剖面以及所知世界历史的横剖面来论述国家的“治与乱、兴与衰”,从社会良性运行和协调发展的角度来看待他当前所处的世界中的社会。18世纪的世界历史,是世界历史变革的深化史。英国的“光荣革命”为其现代化道路的发展基本上扫清了障碍,这也为当时欧洲社会的大变革提供了“样本模范动力”。孟德斯鸠在考察英国期间,体会到现代文明在英国良好的土壤中所孕育出来的巨大“社会发展效应”,而当时的法国却还仍处于政局不稳定的专制统治下。在《波斯人信札》这部著作中,孟德斯鸠通过借喻两个波斯人漫游法国的经历来揭露和抨击封建社会的罪恶,并且勾画出法国上流社会中各式人物的嘴脸(如荒淫无耻的教士、夸夸其谈的沙龙绅士、傲慢无知的名门权贵、在政治舞台上穿针引线的荡妇等)。书中还表达了对当时的路易十四以及法国政体权力的专制的憎恨。在孟德斯鸠的理想中,社会应该是一个充满自由、平等和民主的人类生活运行方式组成的载体。孟德斯鸠在《论法的精神》中就是通过对所知的世界各国的历史与现实社会的情形进行反思来展望社会的良性运行。实际上孟德斯鸠的出发点是立足于社会历史性与现实性的统一“时间流中”构造出的人类生活运行方式载体。

2.客观性与主观性的统一

在对各国的政制、民俗、风俗等社会构成因素分析时,孟德斯鸠注重史实资料的引用与论证。尤其在罗马的兴衰原因剖析上,他利用古罗马的历史资料来阐明自己的政治主张。注重从客观的史实资料中类比,再结合当时欧洲各国的现实感受来建构社会的运行方式,进而设想对现实有利的社会运行的模式。虽然有学者非议资料的可信度,但“我们不能以后世才具备的标准去判断他所获得的资料之优劣”,实际上“他引用的资料是比较严肃的”。[4]292-293他认为共和国应以品德为其原则,“社会中各项政策和政体原则的构成以及民俗、习惯等都必须围绕着品德而进行展开”;在相应的论述中,孟德斯鸠也主张君主政体的社会生活运作方式以荣誉为其根基;而对于专制政体,孟德斯鸠并没有提出相应的匹配根基,只是认为它是建立在恐怖的基础上的政体。专制政体中的人民也存在着平等,只不过与共和政体中的人人本质上的平等相反,专制政体的平等是建立在“人人受压迫的基础上的”。诚然,孟德斯鸠在以政体为中轴展开分析的过程中,不可避免地加入了些个人的主观偏好,但人类历史的发展也相应地验证了他的政体社会运作方式。

3.传统性与现代性的统一

在立足于对社会现实的分析中,孟德斯鸠也采取了“传统性与现代性”相区隔的二元分析模式。在关于现代性的研究中,当代吉登斯的观点颇具影响力。他将现代性表述为“社会生活或组织模式,大约产生于17世纪的欧洲。并且在后来的岁月里,程度不同地在世界范围内产生着影响”。[5]虽然关于“现代性”的界定争议颇大,学者们仍没有达成“正统的共识”(orthodox consensus),但他们有一个共同的基点:现代性是摆脱传统的那些对社会发展束缚的因素,是有利于现代文明快速发展的新时期。从而普遍地公认“现代性”发轫于启蒙运动时期。在当今的主流研究中,孟德斯鸠所处的社会情境,学者们仍倾向于将其定性为传统性的范畴,但他突显的观点已不单局限于传统性的思维模式中。他主张人性的平等与自由,反对人性的压迫与抑制;憧憬人类社会向“民主、博爱”的潮流发展,反对人类社会历史性地堕入专制主义的河流中去。[6]孟德斯鸠在《论法的精神》中,主张社会的权力应该制衡、政治的自由应该为实质上的自由而非形式上的自由。自由与平等是自然法赋予人类生活的基本前提。在对各种形式的奴隶制与现实社会的发展关联分析中,孟德斯鸠认为奴隶制与人类社会的良性运行不匹配,是违背人性的自然规律。这在当时的封闭、刚性控制的社会中掀起了巨大“启蒙效应”。“去传统性”提倡的背后,孟德斯鸠还是较偏好于传统的一些有利于社会良性运行的因素,如宗教的作用、为社会联结稳定关系的一些自然法则等。他在经过“否定→肯定→否定之否定”的知识反思后,将社会的运行置于传统性与现代性的联结统一中。

二、《论法的精神》中的社会运行核心要素

(一)社会运行的主体

社会或国家的形成都以个人有机存在的组合为前提。涂尔干认为社会进入到现代,随着人类传统的集体意识走向末路,人类由机械团结的纽带向有机团结的纽带转变已成必然,社会有机团结的进步也在于实现人类所期望的结果。[7]这也就意味着生活运行方式组成的载体脱离不了主体核心作用的人类的存在。社会因为人的有机组合存在才能称为社会,脱离社会的主体核心而论社会,只会陷入一种无生机的“空设状态”。在《论法的精神》中,孟德斯鸠也明确地指出人类在组成社会或政体的构成中所起的作用。他认为共和国从性质来说,领土应该狭小,并保持适当的人口以利社会的管理与运行,否则社会就不能长久的稳定。[8]147共和政体的性质决定其人民不应过多,但专制政体可以拥有多数人民,而君主政体是戒于两者之间。孟德斯鸠承认人类在促进社会的经济发展以及构建社会运行的规则所起到的积极作用,但也同时并不否认社会中存在的一些个体所引起的消极行为。关于“人类生活运行方式组成的载体”的存在与发展,它始终也是围绕着人类的主体核心而运转的。

(二)社会运行的客体

“人类生活运行方式组成的载体”的存在与发展脱离不开其内外在的环境,并且也与其内外在的环境有很大的相关性。内外在环境可对“人类生活运行方式组成的载体”形成制导性和约束性。在结构功能论中,功能主义者由于过分强调外在结构对社会生活运行方式的塑导性作用,而忽视社会行动主体的能动性,致使结构功能论不能很好地解释人类生活微观方式的交往与运作。而吉登斯在前人的基础上,进行了一种有机的扬弃,提出了结构的二重互构性理论。他主张结构对个体的制约作用的同时,也不忽视行动者通过“记忆痕迹”对结构的影响和建构。孟德斯鸠在《论法的精神》中指出了外在环境(如气候、土壤、国与国之间的关系等)影响一个政体承载体的生存和发展,甚至影响人民的气质和风俗习惯的形成。在随后展开的相关论述中,孟德斯鸠的思想明显地具有结构功能论的早期雏形。只是他过分地强调社会的外在环境影响,而没有注重社会中的人类主体对政体承载体的能动构建作用。他对客体条件的重视也影响到一些后继者的思想,如弗格森、孔德、泰纳等。[4]372这也与他当时所处的社会变迁的情境相关联。

(三)社会运行的附属条件

默顿在《社会理论与社会结构》中,指出一个社会的结构如果要正常地运转需要具备一些相应的功能条件,但并非是功能必备条件。社会的功能要素存在着功能替代、功能对等和功能选择的特性,社会的运转也就相应地拥有一些附属要素。[9]而在《论法的精神》中,孟德斯鸠所强调的社会运行的前提与基础为社会中的主体(人类)与相应的内外在环境。但在著作中的阐释过程中,孟德斯鸠也相应地牵涉到人类生活运行方式的其他功能项的附属。他也注重社会的政体与相应的政体组织形式(如:政体的原则、政体的性质、政体的习俗等)的相容性关系。在这些组成生活运行方式的附属项中,孟德斯鸠认为并不是每个社会都具备他所阐述的条件,但是为了确保社会的有序地运行,社会只需增加相应的附属项。所以专制政体的运行方式就没必要那么强调人类的道德意识的运行功能。郑杭生教授认为社会的理想发展模式可以划分为三类:协调发展模式、模糊发展模式、恶性发展模式。[10]而孟德斯鸠在探讨各种政体的相应经济形式中也明确地指出:贸易的发展不利于专制政体,贸易所体现的自由思想以及贸易的性质与功能是促进社会的平等交往与民主统治的条件,而这些与专制政体的恐怖原则极为不匹配,不利于专制政体的社会的运行稳定。从社会运行的角度看,孟德斯鸠认为某些事物具备的功能不一定适应于其他政体。这主要是由于社会的内外部具有很大的差异性,其对社会运行的功能项的要求也必然不同。

三、《论法的精神》中的社会运行机制

郑杭生教授认为社会运行是一个有机联系的系统,其具备五大二级机制:动力机制、整合机制、激励机制、控制机制、保障机制。[11]这五大机制的提出是相对于当前中国和社会变迁的基础上提出来的。而相应地在孟德斯鸠所处的社会情境里,我们运用历时性的分析视角也可以发现在《论法的精神》相应地具备以下几大社会运行的机制。

(一)动力机制

孟德斯鸠在《论法的精神》里主张人类的劳动应该得到相应的尊重,其劳动果实也应相应地得到社会的保护。社会的运行应确保劳动在社会中所起的主要性作用。一个社会的运行状况取决于社会中的人为法对劳动者的劳动保护程度。共和政体的“品德”促使共和政体的生活方式的良性发展,而专制政体的“恐怖”容易滋生出政体生活方式的恶性发展,从而他主张为了确保社会的良性运行,社会或国家应建立相应的激励性法律和政策,确保社会中的成员具备劳动的动力。[8]而且,孟德斯鸠在相关的论述中,也注重各个政体或社会的不同动力机制。在共和制的国家中,“品德”是每个公民的最大的需求动力源;而在君主政体中,“荣誉”是公民的动力源;专制政体的良性运行并不是说“恐怖”是每个公民的动力源,而是在专制政体中,管理者运用“恐怖”才能更好地维护其统治秩序的稳定。但这种稳定具有短暂性,只会使公民更加畏惧,社会更加压抑。为了确保政体社会的运行,孟德斯鸠主张社会应该注重每个公民的基本现状的满足,这才是其根本性的动力。孟德斯鸠所阐释的动力,实际上也就是罗斯根据社会秩序的形成过程区分出的自然秩序和人工秩序。[12]

(二)整合机制

整合机制主要偏向于将社会成员纳入社会的良性运行中来,而不致使社会成员松散。孟德斯鸠在“致力于系统地描述人类的种种活动与自然关系的特性”,“进而将这种描述性的原则视为规范性的原则。并强调(尽管往往是含蓄的)这些原则应构成社会活动乃至人为法的基础”。[4]313在《论法的精神》中,孟德斯鸠所暗含的两种整合手段:引导型法律和宗教习俗。法律的整合主要体现在对社会成员进行一种引导“使社会成员成为好的公民”,但法律的形式却偏向于一种行为的明确约束。当社会成员对法律的震慑力缺乏共识时,孟德斯鸠同时也主张宗教、习俗等手段对这些成员进行人格的内化和内心的转向。他认为“宗教是唯一约束那些不畏惧人类法律的人们的缰绳”,从而将宗教、习俗化约为劝说,而法律主要是偏向于劝戒的规则。在这点上涂尔干作为后来的承接者,在论述人类社会的失范时,将这种现象的发生主要归结为缺乏一种道德意识的共识。在这种道德危机的背后,他给人类的诊断治疗方案是“加强道德整合”。孟德斯鸠在整合问题的看待上,显然比涂尔干的方案更具有合理性。他不仅偏重于法律对社会成员以及政体社会的组织构成的外在制约上,而且也侧重于宗教、习俗等对社会成员的内化,即使“宗教对于一个国家的臣民没有用处,将超越一切世俗惩戒的君主置于宗教的约束之下,仍是有益的”。[4]417

(三)维模机制

维模机制主要是借用帕森斯的模式维持概念引出的一种机制。这种机制主要是针对社会的运行进行适度的控制与缓压,以缓解内部的冲突,实际上就是起一种“安全阀”作用的机制。孟德斯鸠在社会运行的维模机制分析中,可从其描述的法律对社会的明文“可为”与“不可为”以及对“下层民众”的保障方面上得到体现。在这描述性的规则背后,有两类法律在起作用:“道德戒律的产生于保护社会的必要性”,而“神圣戒律或则基于永恒的理性,如必须热爱上帝的训谕,或则是专断与仪式有关的训谕”。[4]在论及社会的经济运行时,孟德斯鸠主张每种相应政体的社会运行方式都必须严格地履行法律对社会的“可为”与“不可为”的约束。通过法律的明文限定,社会的运行才不致于陷入恐慌,从而使社会不缺乏共识。保持原有社会的稳定,但这并不是说孟德斯鸠将社会置于一个完全的条文法规的机械刚性控制状态之中,他也主张人类生活运行方式的载体应具备最低保障层次的功能机制。孟德斯鸠认为社会应当设置相应的济贫院以及一些最低确保成员的基本需求的机构(一是免得人民受苦,二是避免叛乱),[4]并且他也对社会中的贫富分化表现出极大的价值关怀,在这相应的匹配功能项中,社会的运行就能较好地维持下去。

四、《论法的精神》中社会运行逻辑及衍生原则

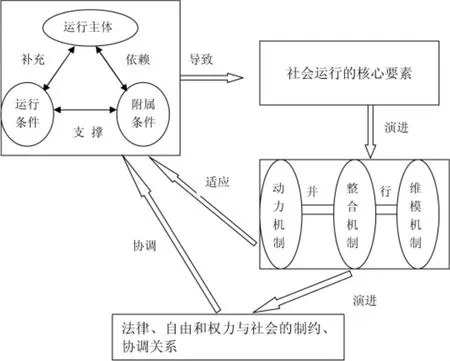

在《论法的精神》中,实际上存在着“社会”的运行逻辑(见图1)。社会的核心要素衍推出社会运行的机制,进而二者衍推出社会运行的衍生原则。社会在运行机制和运行衍生原则的共同作用下调整着社会运行的核心要素。只有先存在相应的运行主体、社会运行的客体和社会运行的附属条件,社会运行的方式才能得以可能,进而才能展开社会的运行机制的构建,才能保障社会运行的有序进行。在“社会”的运行逻辑的背后,同时也伴随着社会运行状态的适当衡量原则。郑杭生教授在衡量和区分社会运行类型时,提出相应地“协调、综合、满足需要”的原则,这无疑是对人类历史与现实社会的运行状况总结而出的重要衡量原则。[13]在《论法的精神》中,孟德斯鸠所强调的社会运行衡量原则其实就是“法律、自由和权力与社会的制约、协调关系”。孟德斯鸠认为每种政体社会都有自己的自由程度,只有确保公民在适当性的自由里,才能保证成员的积极能动性,这也同时需要相应的客观准则进行大众化的约束。但是社会的运行并非一种理想的形式,由于成员的异质性和复杂性致使社会内部缺乏一致性的遵守准则或规则,以及对资源的分配缺乏公正的意识。所以,这就需要权力资源的重新分配以使社会的效益达到最大化,也就是使社会在增加其他人的效益的同时而不致使自身的效益受损的状态。权力在分配的过程中能够促使社会的法律以及更广层次的规则内化于群体,从而真正保证政体类型社会的自身自由。在《论法的精神》中,孟德斯鸠所阐释的“社会”运行逻辑及衍生原则,实则就是社会运行的核心要素、社会运行的机制的内在演绎和“法律、自由和权力与社会的制约、协调性问题”。

图1 《论法的精神》中的社会运行逻辑

[1]李猛.论抽象社会[J].社会学研究,1999,(1).

[2]郑杭生,杨敏.社会学理论体系的构建与拓展[J].社会学研究,2004,(2).

[3]周晓虹.社会学历史与体系[M].上海:上海人民出版社,2002:12.

[4][英]罗伯特·夏克尔顿.孟德斯鸠评传[M].北京:中国社会科学出版社,1991.

[5]吉登斯.现代性的后果[M].江苏:译林出版社,2000:1.

[6][法]雷蒙·阿隆.社会学主要思潮[M].北京:华夏出版社,2000:19.

[7]王小章.经典社会理论与现代性[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[8][法]孟德斯鸠.论法的精神:上册[M].北京:商务印书馆,2005:147.

[9][美]默顿.社会理论和社会结构[M].江苏:译林出版社,2006.

[10]郑杭生.社会学对象问题新探[J].社会学研究,1986,(2).

[11]郑杭生,郭星华.试论社会运行机制[J].社会科学战线,1993,(1).

[12][美]罗斯.社会控制[M].北京:华夏出版社,1989:32.

[13]郑杭生,李强.试论区分社会良性运行类型的主要原则[J].中国社会科学研究,1987,(1).

[责任编辑:文 晴]

Analysis on the Society in“The Spirit of the Laws”from the Perspective of Social Movement

JIANG LI-biao

There are lots of academic researches on “The Spirit of the Laws”.In the new era of modern times,how can we reflect the involved true meaning better on whether it is a reasonable interpretation of the issue or not.In this paper,the author first analyzes the concept of society implied in the writings and then runs from aspects---the core elements of the social movement,social operating mechanism and the logic inference principles implied in the book,to reveal the social logic.Thus the logical arrangement will turn to a real content which deeply projects the implicit society in the work and be open to explain the work from a new perspective.

society;social movement;movement core;social operating mechanism

C91-06

A

1673-8616(2011)01-0095-05

2010-09-20

姜利标,中国人民大学社会与人口学院社会学系博士研究生(北京,100872)。