综合康复疗法治疗急性脑卒中临床分析

2011-08-07甄舒平马成利

甄舒平,马成利

(1.中国人民解放军251医院疼痛康复科,河北张家口,075000;2.中国人民解放军251医院关节科河北张家口,075000)

脑卒中是严重威胁人类生命的三大疾病之一,已上升到致使人类死亡疾病的前列,年龄越来越低龄化[1]。随着临床治疗手段的不断提高,该病死亡率明显下降,但存活的患者普遍存在着不同程度的肢体功能障碍或感觉障碍,该病一旦发生,致残率很高。为提高病人的生存质量,对本院2008~2009年收治的急性脑血管病患者进行早期康复治疗的同时加用针灸治疗,疗效满意,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取我院2008~2009年期间收治的150例急性脑血管病患者,全部病例经MRI和CT确诊为脑卒中患者,符合全国第四届脑血管学术会议制定的诊断标准[2]。150例患者中男93例,女57例;年龄41~70岁,平均年龄59岁。脑梗死87例(脑叶梗死55例,基底节区梗死32例);脑出血63例(基底节出血33例,脑叶出血30例),所有病例发病均为4周内,都存在不同程度的肢体功能障碍,生命体征平稳,无明显精神障碍、严重失语等,可以配合临床综合康复治疗。

1.2 治疗方法

150例脑卒中患者随机分为对照组、运动康复组,运动康复组+针灸组,每组各50例,三组病例年龄、性别及神经功能缺损比较无统计学差异。1.2.1对照组本组患者采用神经内科常规药物治疗,控制脑水肿、营养脑神经,积极预防并发症发生[3-6]。对照组不进行运动康复训练及针灸治疗。

1.2.2 运动康复组:本组患者在神经内科常规药物治疗基础上,于生命体征平稳后开始加用运动康复疗法[7-9]。方法包括:①患者病床良肢位摆放;②功能障碍肢体关节自主动活动及被动活动;③体位的定时变换;④桥式运动;⑤平衡训练;⑥训练患者翻身、坐起;⑦ADL训练;⑧坐位及站立平衡训练。

1.2.3 运动康复+针灸组的护理疗法:在上述两组治疗方法上,每日加用针灸疗法,用平补平泻法,每天1次,得气留针30 min,30 d为1个疗程,每疗程间隔7~10 d。肌张力低或正常时,上肢取曲池、外关、合谷、中渚;下肢取环跳、伏兔、足三里、阳陵泉、解溪、昆仑穴;患肢肌张力高时,上肢取清泺、外关、合谷、中渚穴;下肢取环跳、殷门、足三里、阳陵泉、解溪、昆仑穴,用弱刺激,左右捻转。

1.3 疗效评定

所有病例在生命体征平稳后进行临床第一次评价,并于治疗3疗程后行第二次评价。临床神经功能缺损评分与患者日常生活能力为评价内容:采用全国第四届血管病学术会议修订的《脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准》为神经功能损伤评定标准:0~15分为轻度,16~30分为中度,31~45分为重度。采用Barthel指数[10]评分法评定患者日常生活活动能力(ADL),总分100分,20以下为生活完全依赖;20~40分者为功能重度障碍,生活依赖明显;40~60分为功能中度障碍,生活需要家属帮助。60以上者为良,生活可以自理。

2 结 果

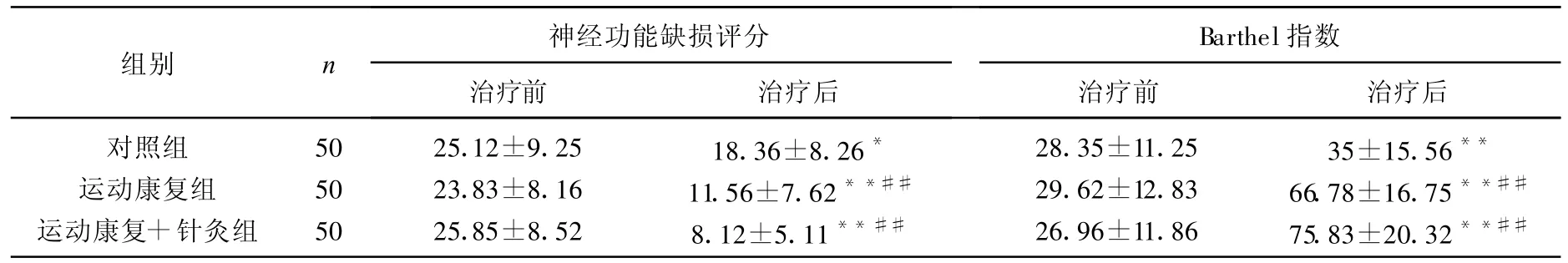

3组患者治疗后神经功能缺损评分明显低于治疗前,Barthel指数评价明显高于治疗治疗前,组间资料对比有统计学意义(P<0.05)。3组患者治疗前神经功能缺损评分对比差异无统计学意义。经过治疗后,3组患者神经功能缺损评分对比差异明显,组间两两对比显示,对照组神经功能缺损评分最高,运动康复+针灸组神经功能缺损评分最低。Barthel指数治疗前3组比较无统计学差异,治疗后3组Barthel指数有显著差异,组间两两对比,运动康复组+针灸组最高,运动康复组次之,对照组最低,对比结果见表1。

表1 3组患者治疗前后神经功能缺损评分与Barthel指数比较(±s)

表1 3组患者治疗前后神经功能缺损评分与Barthel指数比较(±s)

与治疗前比较,*P<0.05;**P<0.001;与对照组治比较,##P<0.001

神经功能缺损评分Barthel指数组别 n治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 50 25.12±9.25 18.36±8.26* 28.35±11.25 35±15.56**运动康复组 50 23.83±8.16 11.56±7.62**## 29.62±12.83 66.78±16.75**##运动康复+针灸组 50 25.85±8.52 8.12±5.11**## 26.96±11.86 75.83±20.32**##

从表1可以看出,运动康复+针灸组与对照组的患者在运动障碍程度上与其治疗后比较具有显著差异(P<0.05)。

3 讨 论

急性脑血管病是临床的常见病、多发病之一,已上升到人类死亡的前列,且有年龄越来越低龄化的趋势。该病一旦发生,致残率高,使病人丧失工作能力和生活自理能力,给患者家庭及社会造成严重负担。目前,对急性脑血管病病人大都注重于药物治疗,往往多在恢复期才开始实施康复治疗,从而错过了康复治疗的最好时间。我们采用早期运动康复训练及运动康复+针灸治疗的病人在运动障碍方面,其治疗后的功能恢复有显著好转,而对照组恢复较差。据世界卫生组织(WHO)资料[11-12],脑卒中患者经过正规康复治疗后,第1年末日常生活能力自理者高达60%,早期康复治疗的主要机制在于抑制瘫痪肢体病理模式的形成,诱导正常生理模式的建立。急性脑血管病人致残的主要原因是瘫痪肢体病理模式下造成的肌腱挛缩,关节畸形,而并非肌力低下所致[13]。因此,急性脑血管病病人通过早期康复训练,可明显降低致残率。

本组资料显示,经过3种治疗方法治疗后患者神经功能缺损评价显著低于治疗前,而Barthel指数明显高于治疗前,3组患者神经功能恢复和日常生活自理能力都有较显著的提高。说明脑卒中后中枢神经系统有自然的功能重组和代偿能力,所以对照组患者也有较显著的神经功能恢复。本研究中运动康复组及运动康复组+针灸组患者运动功能恢复及日常生活能力比间对比都远远高于对照组,显示出运动康复疗法在脑卒中康复的重要性。

[1] 刘 罡,吴 毅,吴 发.脑卒中后大脑可塑性的研究进展[J].中国康复医学杂志,2008,28(12):8.

[2] 龙振钊.脑卒中后抑郁障碍与脑卒中部位神经功能状况及治疗相关性[J].中国临床康复,2007,8(22):4593.

[3] 狄 晴,葛剑青,陈道文,等.依达拉奉治疗急性脑梗死的临床观察[J].临床神经病学杂志,2004,17(3):184.

[4] 刘圣凤,陈克军,黄源彬.综合治疗对脑卒中患者运动功能恢复的影响[J].神经损伤与功能重建,2006,1(1):57.

[5] 胡永善,吴 毅,朱玉连,等.规范三级康复治疗促进脑卒中偏瘫患者综合功能康复的临床研究[J].中国康复医学杂志,2004,19(6):418.

[6] 石学敏.“醒脑开窍”针刺法治疗脑卒中[J].中国临床康复,2003,7(7):1057.

[7] 冯丽娜,冯振翼,纪爱兵.脑卒中疾病经济负担的评价分析[J].中国煤炭工业医学杂志,2009,12(1):10.

[8] 赵利芬,李付云.影响脑卒中患者依从性的因素与对策[J].中国误诊学杂志,2009,9(5):1084.

[9] 陈 丽.脑卒中偏瘫患者的早期康复护理[J].护理实践与研究,2010,7(7):30.

[10] 张银平.健康教育对脑卒中患者康复的影响[J].齐鲁护理杂志,2005,11(5B):570.

[11] 王新德.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):378.

[12] 朱剑平.康复训练在脑卒中患者中的应用[J].现代医药卫生,2008,24(20):3133.

[13] 张士琳.脑出血偏瘫35例的早期康复护理[J].齐鲁护理杂志,2006,12(3A):433.