创意扩散的自由碰撞统计模型

2011-07-27孙光磊鞠晓峰

孙光磊,鞠晓峰

(哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨150001)

一、引言

创意产业目前已经实现了大规模的长足发展,大量的创意产品开发对社会经济发展起到了重要推动作用。2009年北京市创意产业实现产业增加值1497.7亿元,占GDP比重为12.6%,现价增速达11.2%,2010年北京市创意产业实现增加值1692.2亿元,比2009年增长13.6%;而2010年上海市创意产业增加值已占全市生产总值的比重约为9.6%,据了解,上海文化创意产业在“十二五”的发展目标是:到2015年文化创意产业增加值力争占全市生产总值的比重达到12%左右。

文化创意和科技创意(创新)作为知识经济的核心,已经成为提升产业附加值和竞争力的两大引擎,是经济增长的“车之双轮,鸟之双翼”[1]。目前,关于创意产业的概念性研究已经日臻成熟,特里·弗鲁总结了创意产业不同于原有文化产业的重要区别[2];理查德·弗罗里达分析了创意经济的阶级基础[3];理查德·E·凯夫斯描述和总结了当代文化创意产业的特征[4];约翰·哈特里研究了创意产业与新媒体技术的相互关系,暗示了涉及创意扩散的一些相关因素[5]。关于创意扩散的理论研究目前尚处于起步阶段,相关研究罕见发表,虽然部分定性分析创意扩散影响因素,并对其中部分因素进行实地调查和回归分析的研究已有一定成果发表[6],但尚未见到系统建立数学模型,抽象地、普适地描述创意扩散总趋势的模型化理论研究。

因此在本文研究中,主要关注创意扩散的抽象过程和普遍趋势,创意被抽象为全同的创意点,社会系统中对创意产品有独立支配能力的组织或个人均被抽象为统一的社会个体,进而抽象地研究创意在社会个体中传播的一般性规律和总的趋势,并建立模型。创意扩散抽象理论模型的建立将会对创意产业的宏观认识起到重要的推动作用,具有重要的理论意义。基于创意扩散过程的现实情况,可以设定一系列基本假设,这些基本假设使创意扩散过程可以利用自由碰撞理论进行描述。可以认为,创意在社会系统中的传播可以视为连续地进行随机行走,行作过程中接触到部分社会个体,即与之发生作用,或被拒斥,或被接受而进一步传播,这一过程可以利用自由碰撞理论进行描述,并利用随机抽样原理建立近似迭代过程。通过该理论设计的迭代过程,可以根据具体创意产品及其具体的扩散过程代入实际数据,从而对实际的创意扩散趋势进行整体把握,对创意产品的开发具有现实的指导意义。

二、创意扩散的自由碰撞模型基本假设的现实性分析

创意扩散与技术创新扩散存在重要差异,使得描述两者的理论模型建立在完全不同的基础上。技术创新产品一般存在明确的技术指标来标明其创新优势,因此,对这种明确的创新优势理论上对特定的需求群体都具有普遍性的吸引力,亦即技术创新的传播基本保持特定的方向,问题只是特定的需求群体能否、何时、以及如何获得技术创新产品的明确信息。而创意产品作为一种精神文化产品,其创作、接受和评价过程都具有明显的主观性,难以确定特定的需求群体及吸引力,因而其传播过程很难在整体上保持特定的方向。

创意扩散的自由碰撞统计模型以下列假设为基础:

(1)单纯考虑抽象意义上的单一创意在社会系统中的传播,忽略性质和受众极端近似的其他创意的干扰和竞争关系。创意产品与技术创新产品的一个重要区别是,创意产品一般来说主要是精神文化产品,缺乏明确客观的衡量指标,因此不同创意产品之间缺乏客观可比性而不具备强烈的相互干扰和竞争关系;而不同的技术创新产品则通常可以用比较确定的指标进行评价,因此相同方向的创新产品因为存在客观可比性而存在较为明显的相互干扰和竞争关系。

(2)创意在个体之间的传播具有相对完整性,即转述创意的社会个体在传播创意的过程中基本保持创意不失真。创意产品一般会固化为确定的具体事物作为其表现形式,且由于创意本身的特性,创意产品的主要创作内涵都体现于该产品的表现形式之中,而该表现形式要尽可能便于受众的接受。因此受众在接受创意产品并通过转述而使之在社会系统内传播的过程中,一般能够借助各种媒介工具较为完整切实地对创意产品进行描述,而新的创意受体也能过通过这种描述获得较为完整的创意产品的相关信息。而与此不同的是,技术创新产品的传播过程不能完全依赖于其表现形式,其复杂的技术内涵一般需要专业化的传播路径,而不能由受众的普遍性传播方式来实现。

(3)创意产品不因市场的反馈意见而做出修正。同样由于创意产品主要作为精神文化产品的性质,受众对其反馈意见一般为主观性评价,所谓智者见智,仁者见仁,因此创意产品本身通常不会依赖这些反馈意见进行修改。而技术创新产品由于存在客观的性能及指标,对其评价也一般具有客观性,所以会很快根据市场的反馈意见而进行调整。虽然部分商业利益比较直接的文化创意产品会根据市场的反馈意见做出修正,但只能是该创意已经在相当数量的受众中有了充分扩散之后才可能获得值得采纳的受众意见,因此作为创意扩散的模型研究,可以先针对创意扩散的单次发生过程建立模型。

(4)创意产品受体进一步传播该创意到其自认为会对该创意产生共鸣的人群中,这一过程与受体获得该创意的途径以及该受体进一步传播该创意的途径无关。同样由于创意产品的主要性质教完整地体现于其形式,所谓“所见即真”,所以各种传播渠道都能较为理想地传播创意产品,而且不会受到真实性质疑,不同传播渠道均能实现向特定的、其思想背景能够对该创意产生共鸣的人群中传播创意产品。而技术创新产品一般存在较为复杂的真伪辨别问题,不同传播方式很难抽象等效。

(5)设定ua为创意拒斥系数,定义为社会系统中绝对拒斥该创意产品的社会个体所占比例,描述了社会个体对新创意的拒斥程度;设定us为转播系数,定义为社会系统中接受并进一步向其他社会个体传播该创意产品的社会个体所占比例,描述了社会系统对创意扩散的贡献程度;设定n为社会信息扩散的迟滞系数,定义为信息在特定社会系统中的传播速度,与在当前理想社会系统中传播速度的比值,描述了不同社会系统的信息传播能力,与社会的整体技术水平、主流生活方式有关;设定g为交际异性系数,描述了社会系统中接受并传播某一创意产品的社会个体对其自身的不同交际人群传播该创意的能力与力度差异,与相关人群不同的人际关系和不同的思想、知识背景有关。上述各参量可以通过问卷调查评分及相应的回归分析近似获得并验证,在模型构建中视为已知。

由分析可知,上述假设基本符合创意在社会体系中扩散的实际过程,而且一定程度上体现了创意扩散与技术创新扩散的一系列基本异同。

三、创意在社会系统内的连续自由碰撞过程

建立上述5条基本建设后,创意在社会系统中的扩散过程即可采用自由碰撞理论进行描述。设定某一抽象意义上的创意,在特定社会系统中产生并传播,可以视为该创意作为一个抽象点,在特定社会系统中的连续自由碰撞过程。在其行走过程中,接触到一个抽象的社会个体,可能遭受完全拒斥而消失,可能被接受并被该个体向特定的人际方向传播,即增加了一个创意点继续传播,根据自由碰撞理论可以设计一近似的迭代过程,对社会系统内一段时间之后总的创意接受个体数量进行统计,从而给出创意在社会系统中扩散的基本趋势。

1.创意扩散范围

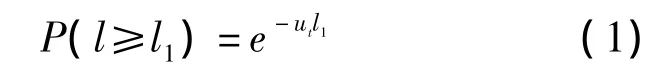

创意点总数的变化系数ut由创意扩散一定范围内创意点与受体单元发生不同作用的几率决定,基于以上假设,该过程可采用物理学经典的粒子连续自由碰撞模型来描述,根据粒子自由程的表达式,创意点在社会系统内自由行走范围步长大于的l1几率可以写成:

在步长(0,l1),之间发生拒斥和接受传播的几率为

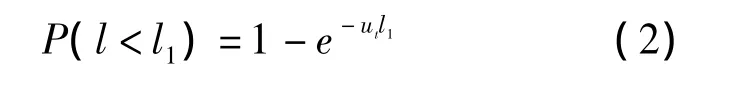

由随机抽样可得,创意点与受体单元两次交互作用之间的自由行程l的随机产生公式为:

其中R1为[0,1]内均匀分布的独立随机数。

2.创意与社会个体的接受关系判定

在相互作用点上,根据局部特性,创意点的接受传播几率为Ps=us/ut,拒斥几率为Ps=ua/ut,于是可以用另一个[0,1]内均匀分布的独立随机数R2作为创意与社会个体相互作用方式的判定,即若R2<Ps,创意点被接受,重新产生一个创意点并继续传播;否则,创意点被拒斥而彻底消失,以上过程不断重复。

3.创意传播方向

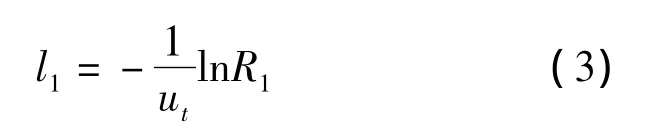

计算过程中,当创意点被接受并继续传播时,需要确定其继续传播方向与原传播方向的方向角(φ,θ),传播方向的现实意义可以认为是创意接受者在接受某创意后会向与自身有特定社会关系且有特定知识背景的群体传播该创意,传播方向存在交际异性,即创意接受者会向其自认为会对该创意感兴趣的个体传播该创意。根据自由碰撞理论的相位关系和随机抽样,可得创意传播方向角为:

其中,R3,R4均为[0,1]内均匀分布的独立随机数,g为交际异性系数。创意点被接受并继续传播到的下一个个体的位置坐标可由下式确定:

其中,(x,y,z)为相互作用点坐标,(x',y',z')为创意点经过l步长,与个体间发生接受关系并继续传播的新位置坐标。

4.边界处理

创意点通过上述过程可能达到模型边界,边界的现实意义可以理解为创意所针对的潜在接受者全体,社会系统中不具备特定知识背景的个体则不能接受特定的创意,边界亦即特定创意扩散的研究观察范围,可根据具体问题设定为R5。

四、自由碰撞统计模型的模拟仿真

(一)模拟算法流程

实际应用中,创意扩散的现实过程通常不具有大规模的调查统计数据,而上述模型虽然相对精确地描述了创意点传播的真实过程,属于无偏估计,方差最大,但由于其要求大量调查数据,在处理具体某种创意扩散的过程中,难以满足其要求。因此,在设计该模型模拟算法的迭代流程中,采用近似处理,将扩散点处理成具有一定初始权值的W0的点包,每次与创意受体发生交互时,该创意点包按拒斥几率和接受传播几率被分为两部分,即权值修改为:

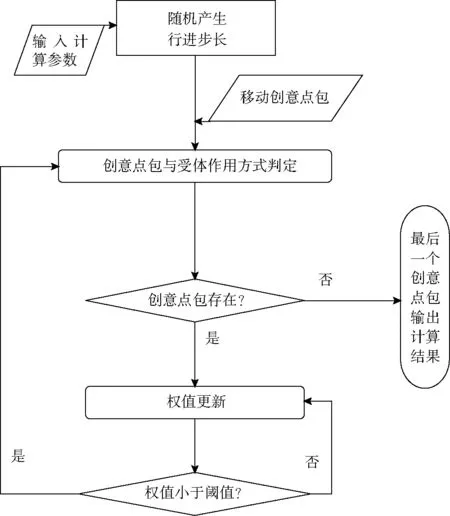

权值更新后的创意点包继续传播并与受体发生作用,当创意点权值小于一给定阈值Wth时(由不同实际情况确定),该创意点的继续传播对整体的创意扩散贡献可以忽略不计,但为了避免程序简单中断带来的分布不连续性,通常采用俄罗斯轮盘赌中断技术,给予创意点包1/m的mW权值存在机会,即若R2≤1/m,Wk+1=mWk,创意点包继续传播;否则,Wk+1=0,创意点包消失。该过程所需计算数据极少,但因与真实过程有一定差距,其估计存在下偏,但运算流程保证了其方差最小,该模拟过程的流程图如图1。

图1 创意扩散的自由碰撞模型模拟过程流程图

(二)模拟结果

根据上述计算流程,输入黑龙江省电视台近年来创意性栏目播出后的部分实测数据,数据来源于权威媒体研究机构CSM媒介研究,计算中各参数均由回归分析以及实际的常规经验设入。表1给出了黑龙江电视台卫星频道“新闻夜航”在35中心城市的时段竞争情况数据,数据为2009年1~8月的统计结果,统计关系完全依照传媒学领域的基本概念进行。其中收视率反映的是在特定时段收看某一频道或某一节目的人数在总体推及人口中的百分比,可以认为收视观众为接受该节目创意的受众,收视率即为描述创意接受情况的传播系数us=0.110;其他各台在相同时段的收视率则表示观众没有接受该节目的创意,而接受了有竞争关系的其他创意,其统计期望即为拒斥系数ua=0.175;迟滞系数n按回归分析所得的经验平均水平估计为n=1.4;交际异性系数代表创意接受者的兴趣取向与其再传播者的兴趣取向差异,多数情况下创意接受者会认为与自身有相同兴趣取向的群体会对同一创意产生兴趣,因此可认为g=1,但这不是绝对的,根据实际的常规经验,CSM媒介研究通常设置为g=0.9;市场份额为收看某一节目的人数占当时所有收看电视的人数,初始创意点包量按35中心城市由市场份额所表征的当前收视人口量代入。

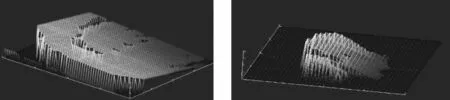

输入上述初始数据及参数,经过迭代运算得到模拟结果如图2、3,其中图2纵坐标表示了创意点数量,平面坐标为时空坐标,时间坐标表示了创意传播的时间,空间坐标为辅助参量,抽象描述了创意点在受众人群空间里传播的距离,不具明确的现实意义。图3是图2在时间坐标截面的截图,纵坐标为创意点数量,横坐标为创意传播的时间,更能说明创意扩散的实际趋势。

表1 “新闻夜航”在35中心城市的时段竞争情况

图2 黑龙江省电视台创意产品扩散的自由碰撞统计模拟

图3 黑龙江省电视台创意产品扩散的自由碰撞统计模拟(坐标截面图)

图3 反映了社会系统中接受创意的个体总数随时间的变化情况,即反映了创意在社会系统中扩散的总趋势,其中时间坐标负值部分无实际意义。从图3中可见,创意的扩散过程是一个不断加剧直至顶峰,继而开始衰减的过程,其上升过程代表了新的创意在不断吸引潜在受体的过程中发生的扩散,潜在受体不断通过各种渠道获知该创意,接受并继续传播,该过程的饱和则反应了多数潜在受体基本已经获知并接受该创意,创意受体数量趋于稳定;此后,创意的新颖逐渐丧失,创意成为既有的、受众相对熟悉的普通精神文化产品,其扩散趋于衰减,直至其成为夕阳产品而被一代人淘汰或全面更新。另由图3得,创意扩散的上升速率高于衰退速率,这是因为创意丧失新颖性后,一般来说人们的对创意产品的怀旧心态将对创意扩散发挥一定的积极的、挽回性作用。

五、结论

创意扩散的自由碰撞统计模型实现了对创意扩散过程总趋势的理论描述,具有重要理论意义。具体创意产品的扩散可由具体的调查数据和经验数据代入其模拟算法流程获得而进一步指导实践。从创意扩散的总趋势可见,创意产品在其扩散趋于稳定后出现衰减,在实际的创意产品开发的经济活动中,当其受体数量的衰减到达一定的具体数值,则该产品将停止盈利,根据该模型可以相应地大致确定创意产品的淘汰时机,适时地停止相关投入并考虑转型,这将为创意产品的开发企业节省、创造巨大财富。因此,该模型对创意产业的发展具有重要的现实指导意义。

[1]厉无畏.创意产业导论[M].上海:学林出版社,2006:15-31.

[2]Fogg B J.Persuasive Technology:Using Computers To Change What We Think and Do[J].Ubiquity,2002(3):17-23.

[3]Florida L.America’s Looming Creativity Crisis[J].Harvard Business Review,2004,82(10):122-130.

[4]理查德·凯夫斯著.创意产业经济学[M].孙菲等,译.北京:新华出版社,2004:1-3.

[5]John Anonymous.Creative Industries 2005[J].Americans for the Arts,2005,3(l):l-20.

[6]陈劲,魏诗洋.创意产业中企业创意扩散的影响因素分析[J].技术经济,2008(3):37-45.