吻合口位置对周围神经端侧吻合术后神经再生的影响

2011-05-23杨立民李秀华张基仁张彩顺吴月欣

杨立民,李秀华,张基仁,齐 勇,肖 强,张彩顺,吴月欣

(辽宁医学院附属第一医院,辽宁锦州121000)

外周神经损伤在临床上较常见。受损神经断端不能直接吻合或近端无法寻找时,常采用神经移植或移位的方法来修复,但均以损伤供体神经功能为代价。研究发现[1,2],再生神经功能恢复与再生神经纤维的性质关系密切。混合神经端侧吻合后运动神经功能恢复仍不满意。为此,我们于2009年10月设计了本实验,即通过对供体神经干不同端侧吻合口位置的选择,观察吻合口位置对神经端侧吻合术后再生神经的影响。现报告如下。

1 材料与方法

1.1 实验动物及分组 健康新西兰大白兔58只,体质量2.5~3.0 kg,雌雄不限(辽宁医学院动物中心提供)。按手术先后随机分为定位组(10只)和A、B 组(各24只)。

1.2 手术方法 ①神经干功能束鉴定:定位组10只麻醉后,双侧后肢后外侧纵行切口,暴露胫神经及胫神经第1肌支,显微镜下于第1肌支分支前的胫神经做外膜下缝线标记。切取标记的胫神经干1 cm,远、近端标记后移入低温恒冷切片机中,分别于远端断面下 0.3、0.5、0.8 cm 处连续切片,乙酰胆碱酯酶免疫组织化学染色鉴定,光镜下观察,确定运动神经纤维集中位置和混合神经集中位置(以此确定A、B组神经端侧吻合口位置)[3]。胫神经第1肌支分叉至其上0.5 cm处,光镜下见神经外膜标记侧为染色较深的有髓神经纤维,而其对侧为无色或淡染的无髓神经纤维团块及深染的有髓神经纤维混合分布,提示神经外膜标记侧运动神经纤维较集中,其对侧多为混合神经纤维(提示A组吻合口应设在胫神经第1肌支分叉至其上0.5 cm处神经外膜标记侧,B组吻合口应在其对侧)。②模型制作:A、B组麻醉后,暴露双侧胫神经及腓总神经,切断腓总神经远端,建立腓总神经损伤模型。③神经吻合部位及方法:腓总神经近端结扎翻转缝于临近肌肉上,远端剪成45°斜面,A组于胫神经第1肌支分叉至其上0.5 cm处神经外膜标记侧参照文献[4]的方法行腓总神经远端与胫神经干端侧吻合术,B组于胫神经第1肌支分叉至其上0.5 cm处神经外膜标记对侧行端侧吻合术。

1.3 检测指标及方法 术后1、2、3个月,A、B组分别取动物每次各8只,观察以下指标:①腓总神经电生理检查,观察腓总神经复合肌肉动作电位(CMAP)潜伏期和振幅;②完整取出胫骨前肌,测肌肉湿重,称重后切取胫骨前肌中段深部肌束,石蜡包埋、切片、HE染色,观察肌肉最大横径处的横切面,用CIAS-1000细胞图像分析系统测定肌纤维截面积;③取神经吻合口远端0.5 cm的腓总神经,甲醛固定,石蜡包埋,切片后甲苯胺蓝染色。显微镜观察、图像分析仪测定有髓神经纤维数和神经束截面积;④取吻合口远端1.5 cm腓总神经,采用免疫组化染色观察神经丝蛋白(NF)表达情况。PBS代替一抗做阴性对照。NF阳性表达为黄色或棕黄色。每组取切片5张,每张切片随机取2个高倍视野进行平均灰度分析。

2 结果

2.1 A、B组术后不同时点腓总神经CMAP检查结果 随着术后时间的延长,两组CMAP潜伏期均逐渐缩短、波幅逐渐增大(P均<0.05)。详见表1。

2.2 A、B组胫骨前肌湿重及肌纤维截面积测定结果 随术后时间延长,两组肌湿重及肌纤维截面积均逐渐增加,且A组高于B组(P均<0.01)。详见表2。

表1 A、B组术后不同时点腓总神经CMAP潜伏期及波幅比较(±s)

表1 A、B组术后不同时点腓总神经CMAP潜伏期及波幅比较(±s)

注:与B组同一时点比较,*P<0.01

组别 潜伏期(ms)术后1个月 术后2个月 术后3个月波幅(mV)术后1个月 术后2个月 术后3个月A 组 4.64 ±0.28* 3.46 ±0.07* 1.77 ±0.05* 2.92 ±0.06* 5.64 ±0.07* 8.77 ±0.05*B 组 6.25 ±0.28 4.86 ±0.18 2.86 ±0.05 1.64 ±0.07 4.05 ±0.06 6.93 ±0.10

表2 A、B组不同时点肌湿重及肌纤维截面积的变化(±s)

表2 A、B组不同时点肌湿重及肌纤维截面积的变化(±s)

注:与 B 组比较,*P <0.01

组别 肌湿重(g)术后1个月 术后2个月 术后3个月肌纤维截面积(μm2)术后1个月 术后2个月 术后3个月A 组 1.57 ±0.03* 1.87 ±0.05* 2.81 ±0.07* 1 194.10 ±38.67* 1 249.64 ±33.64* 1 525.79 ±55.56*B 组 1.23 ±0.05 1.47 ±0.303 2.04 ±0.05 1 044.20 ±43.55 1 065.16 ±54.92 1 378.59 ±46.57

2.3 A、B组有髓神经纤维数目及其截面积测定结果 两组术后切取腓总神经时,足部有明显抽动(提示再生神经通过吻合口并到达其所支配的肌肉)。吻合口处神经完整,局部与周围组织有轻度粘连。随术后时间延长,两组有髓神经数目及再生神经截面积均有所增加,且A组均高于B组(P均<0.01)。详见表 3。

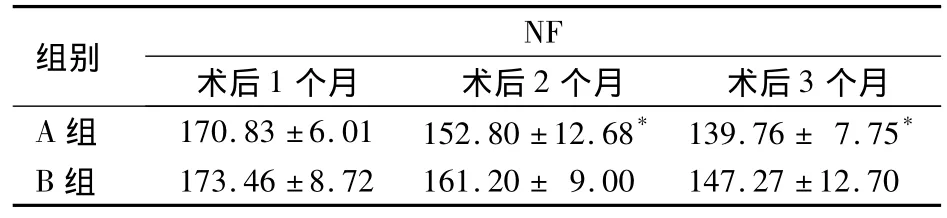

2.4 A、B组再生纤维中NF表达变化 随术后时间的延长,NF表达强度逐渐增加,且术后2、3个月时,A组强于B组(P均<0.05)。详见表4。

表3 A、B组不同时点有髓神经纤维数目及截面积的变化(±s)

表3 A、B组不同时点有髓神经纤维数目及截面积的变化(±s)

注:与B组同一时点比较,*P<0.01

组别 有髓神经纤维数目(条)术后1个月 术后2个月 术后3个月再生神经纤维束截面积(μm2)术后1个月 术后2个月 术后3个月A 组 41.48 ±3.62* 185.56 ±12.93* 458.38 ±18.80* 8.63 ±0.44* 10.07 ±0.45* 15.52 ±0.44*B 组 30.85 ±3.25 142.54 ±16.12 410.10 ±16.53 6.71 ±0.37 8.29 ±0.32 11.51 ±0.50

表4 A、B组组不同时点再生神经中NF表达(灰度值,±s)

表4 A、B组组不同时点再生神经中NF表达(灰度值,±s)

注:与B组同一时点比较,*P<0.05

组别NF术后1个月 术后2个月 术后3个月A 组 170.83 ±6.01 152.80 ±12.68* 139.76 ± 7.75*B组173.46 ±8.72 161.20 ± 9.00 147.27 ±12.70

3 讨论

目前研究结果显示[5,6],外周神经端侧吻合后,影响神经再生的因素除吻合质量外,尚有供体神经干外膜开窗、吻合口角度、远端受体神经的预变性及吻合口功能束性质等。尽管许多研究中都采用有利于神经再生的方法,但混合神经间端侧吻合后,患肢运动功能恢复仍不理想[7,8],考虑其原因是否与吻合口处供体神经干功能束性质不同有关。

本研究中A组吻合口位于运动神经纤维集中处,B组吻合口则位于其对侧混合神经纤维集中处。光镜下见神经外膜标记侧为染色较深的有髓神经纤维,而其对侧为无色或淡染的无髓神经纤维团块及深染的有髓神经纤维混合分布,提示神经外膜标记侧运动神经纤维较集中,其对侧多为混合神经纤维。结合显微镜下解剖定位,我们设分叉上0.5 cm处神经外膜标记侧为A组吻合口,其对侧为B组吻合口位置。通过术后连续3个月的电生理、组织学检查结果显示,随着术后时间延长,两组再生神经诱发电位的潜伏期逐渐缩短,波幅逐渐增大,提示两组神经功能逐渐恢复。A组恢复程度明显优于B组。

NF是一种稳定的多聚体,参与构成细胞骨架,它决定轴突的直径,并参与轴突的快速转运和慢速转运,决定电信号的传导速度。本实验中A组再生纤维中NF阳性表达强度优于B组,进一步说明A组再生神经质量优于B组。证明外周神经端侧吻合时再生运动神经纤维与吻合口位置关系密切,即吻合口位于神经干运动束集中处,再生神经中运动神经纤维数量多,成熟度高,其所支配肌肉的功能恢复较好。

虽然目前神经端侧吻合术尚不能代替神经端端吻合术而普遍用于临床,但前者具有不切取自体神经亦不损伤供体神经功能、操作简单灵活等优点,对于长段神经缺损及无法寻找近端的损伤神经,进行神经端侧吻合术,吻合口可设在运动神经纤维集中处,术后可有效防止失神经肌肉萎缩,恢复神经移植或移位后供体神经的功能,因此我们认为该手术具有广阔的应用前景。

[1]Battiston B,Tos P,Conforti LG,et al.Alternative techniques for peripheral nerve repair:conduits and end-to-side neurorrhaphy[J].Acta Neurochir Suppl,2007,(100):43-50.

[2]Haninec P,Sámal F,Tomás R,et al.Direct repair(nerve grafting),neurotization,and end-to-side neurorrhaphy in the treatment of brachial plexus injury[J].J Neurosurg,2007,106(3):391-399.

[3]Dahlin LB,Bontioti E,Kataoka K,et al.Functional recovery and mechanisms in end-to-side nerve repair in rats[J].Acta Neurochir Suppl,2007,(100):93-95.

[4]Fernandez E,Lauretti L,Tufo T,et al.End-to-side nerve neurorrhaphy:critical appraisal of experimental and clinical data[J].Acta Neurochir Suppl,2007,(100):77-84.

[5]Song C,Oswald T,Yan H,et al.Repair of partial nerve injury by bypass nerve grafting with end-to-side neurorrhaphy[J].J Reconstr Microsurg,2009,25(8):507-515.

[6]Liao WC,Chen JR,Wang YJ,et al.The efficacy of end-to-end and end-to-side nerve repair(neurorrhaphy)in the rat brachial plexus[J].J Anat,2009,215(5):506-521.

[7]马南,路来金,马丽华,等.大鼠周围神经可塑性的实验研究[J].中国修复重建外科杂志,2008,22(9):1073-1076.

[8]Kim BS,Choy WS,Chung MS,et al.Modified end-to-side neurorrhaphy enhances axonal sprouting:a motor functional and morphological study[J].Orthopedics,2007,30(10):853-858.