现代中国知识界的“南北问题”

2011-03-17刘超

【内容摘要】1910年代北大已草创了现代中国的学科基础,但其在1920年代初“五四”落潮后明显衰退,所幸知识界并未就此停滞:此时大批学人南下,东南大学迅速崛起,并初步形成了中国现代学科的基本体系;1925年,东大日乱,大批名流北上,清华因之顿然勃兴,并很快促成中国现代学术的格局基本成型,形成了一批原创性的文化精品。低迷有年的北大,在1931年蒋梦麟、胡适主校后亦得再起。至1930年代初,中国学术的现代转型基本实现。由于东大和清华的带动,南北两个名校群先后出现,若干所高水平大学开始初具国际影响。这是个“学术现代化”的过程,亦是中国知识共同体的构建过程和中国学术团队纵深嬗变的过程。它得力于相对稳定的环境,得力于坚实的人才储备,得力于高效的人才流动。而这流动,又得力于优良的大学制度,得力于宽松的民政制度,还得力于那批横跨政学两界的“两栖人”。这一“南北问题”是现代中国知识界南北互动的典型写照。此问题异常繁复。其过程与中国留学生的归国浪潮基本吻合,并尤其受益于千余名庚款生。后者使得南北大学在1920年代全面崛起,促成了中国学术的现代转型和现代中国知识共同体的成长。抗战胜利后,社会政治的鼎革促使其瓦解,南北问题遽尔终结。

【关 键 词】南北问题;人才流动;制度设计;知识共同体;两栖人。

【作者简介】刘超,清华大学历史系博士研究生,日本东北大学法学博士候选人,主要从事中国史研究、东亚区域研究及文艺创作。

现代中国知识界“问题”云集。“南北问题”即其一。桑兵曾指出:“无论言中学还是西学,这时北方为新而较空,南方则旧而较实。”[1]1922年8月,学界红人胡适在品鉴史坛现状时说:“南方史学勤苦而太信古,北方史学能疑古而学问太简陋,将来中国的新史学须有北方的疑古精神和南方的勤学工夫。”[2]确实,终民国之世,南方主要的人文巨擘,如柳诒徵、欧阳竟无(宁)、钱基博、吕思勉(沪)、刘永济(汉)、岑仲勉(穗)等,多为旧派人物,弱于西学;而北方人文界国手陈垣、胡适、陈寅恪等多为清一色洋派人物。胡适此说实属不虚。但本文不准备就南北学风多所讨论,仅拟从“权势网络”角度略做蠡测。

从某种意义上说,与20世纪后半叶相比,20世纪前半叶中国知识界的最大特色是:各类人物生命力极其健旺,知识界相当强势[3];而大学则居其核心位置,整个知识界都是依此中心建构起来的[4]。其典型表现为:绝大多数知识精英都曾在大学求学或任教;多数著名作家艺术家,本身就是大学教师,不少文艺类刊物之基地就在大学,“文学(文艺)在大学之内”;因此,大学对舆论界有相当大的导向性和感召力;文教、外交等领域的文官,几乎都出身于大学教授;便是在国家决策过程中,学院派人物也颇有分量。总之,民国之大学,是绝大部分文化人和精神产品的母体,是知识精英的首席堡垒。故一时一地大学的数量、质量和能量,就在很大程度上决定着斯时斯地知识界的层次、结构、水准和活力。因此,大学的知识生态和脉象,可以在很大程度上浓缩其知识生态的本相。

一、“五四”落潮与北大嬗变

1910年代的北京是全国的政治文化中心。此地拥有数量最多的高校、报刊和机构,尤其是在留洋学人和人文名手方面,北京据有半壁江山。

统观1910年代的中国知识界,具特殊地位者无疑首推北大。它不仅是全国最高学府,且一度兼为全国最高教育行政机关。1917年上任的校长蔡元培,广聘新旧各派名流;创办文、理、法科研究所,招收研究生;1919年北大废门改系;1921年改组开办研究所国学门;北大还先后邀请众国际名流到校讲学。

北大设有相对完备的系科,凝聚了一大批留洋归国生;兼之据有《新青年》等舆论重地,在知识界确乎“振臂一呼,拥者云集”。此时,北方虽已有山西大学、北洋大学和北京高师等校,南方亦有南高師、圣约翰等,但无一具有全国性影响。因此,此时的北大是国内唯一的综合性国立名校,亦是全国首屈指一指的人文重镇,是中国知识界之核心。其时知识界最主要的名流,几乎都在北京尤其是北大,包括旧派的“桐城派”和新派的留洋生“新青年”群体。谓之“学在北大”绝不为过。

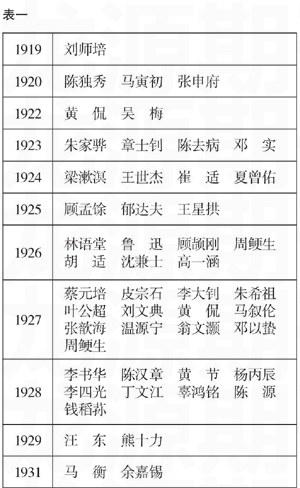

然而,在五四运动落潮后相当一段时期内,北大却沦入了极其尴尬之境[5]。1923年后,蔡元培逐步淡出北大,于此前后,大批新派力量作别北大。大致如表一:

其名教授之流失(或亡故),至足惊人。任何人都不难明白,这意味着什么。

此时,北大地位大不如初。始终在风口浪尖上跳荡驱驰的北大,学术原创工作的支绌、单薄日渐显露。甚至两年期间全校才出了五期月刊、五种著作、一种译著[6]。1922年校庆时,全校上下痛做检讨,教务长胡适直言:“纵观今天展览的‘出版品,我们不能不挥一把愧汗,这几百种出版品中,有多少部分可以算是学术上的贡献?近人说,‘但开风气不为师(龚定庵语),此话可为个人说,而不可为一个国立的大学说。然而我们北大这几年的成绩只当得这七个字:开风气则有余,创造学术则不足。”[7]李大钊痛感于此,亦说:“我们自问值得作一个大学第二十五年纪念的学术上的贡献实在太贫乏了。”遂高呼:“只有学术上的发展值得作大学的纪念。只有学术上的建树值得‘北京大学万万岁的欢呼。”[8]然而,令人遗憾的是,此后几年仍无改观,甚至曾出现全校一年无一专著的惨状(胡、李等人自己也不例外)。

当然,作为老牌名校,北大的辐射力仍是不可估量的。在众校后起时的北大都发挥了支援功能,1920年后几乎所有南北院校的发展,均在不同程度上得益于此,如中法大学、燕京大学、辅仁大学、厦门大学、中山大学、安徽大学、浙江大学、中央研究院等,都在很大程度上得力于北大人物。武汉大学则更甚。1928年,武大创校,师资极度匮乏,时任大学院院长蔡元培从北大调集了数十位中青年学者往赴支援,内有法律系教授皮宗石、政治系主任周鲠生、化学系教授石瑛、理科学长兼化学系教授王星拱等,后亦有朱家骅、陈源、郁达夫等。而校长王世杰本人,亦曾是北大教授。

二、师资流动与大学群起

然而,恰在北大逐步低迷之际,南方却气象一新。其中执牛耳的是南高师—东南大学。

1921年国内仅有四所国立大学,其中南方仅有东南大学。东大之崛起,首应归功于郭秉文高瞻远瞩的办学方略。郭氏毕业于“世界新教育中心”哥伦比亚大学师范学院,他深谙办学之道首在广延名师,对于有才之人,都千方百计“拉”来。东大进展神速,名手云集。此外学校还常邀请名人访问、讲学。如此一来,东大迅即跃为蜚声国际的学府,师资和设备一时无两,学风亦极活跃。1923年,时任东大教授的茅以升无任感慨:“东大寓文理、农、工、商、教育于一体,此种组合为国内所仅见,意义深远。”[9]同年秋,清华学子梁实秋等来东大游览,对学长吴宓极为倾服,“连听宓课三日”,回京后,“即在清华周刊中著论,述东南大学学风之美,师饱学而尽职,生好读而勤业,清华今正缺乏良好教授”,“吴先生亦是清华毕业游美学生,而母校未能罗致其来此,宁非憾事哉!”[10]梁对东大的学风极为感慨,连写了不少关于东大的文字。一时间,“孔雀东南飞”,学人皆以受聘于此为荣。时人遂有“北大以文史哲著称,东大以科学名世”之赞。

值得注意的是,此赞语不是出自别处,而恰出自北大教授梁和钧之口。紧接着,梁氏又说,“然东大的文史哲教授,实不亚于北大”,因“所延教授,皆一时之选”。如此盛誉竟出自其对头之口,实足玩味。确实,东大不唯“文史哲”(人文)极盛,且“科学”(数理化)亦称雄一时。司徒雷登则以为:“东南大学是第一所现代国立高等大学,在当时也自然是最好的大学。”[11]国际教育会东方部主任孟禄对中国教育界不可谓陌生,但在多次考察东大后,亦认为东大是“中国政府设立的第一所有希望的高等学府”[12],也是“中国最有发展前途的大学”“将来之发展,可与应该牛津、剑桥大学相颉颃”[13]。

其时东大在人文、科学和教育等方面均已有相对成型的社团与流派,三者相辅相成,融合为一。人文方面首推《学衡》。《学衡》公然树旗,与北大派分庭抗礼,形成所谓“南高学派”,成为南方学术的代表,因之亦出现了著名的“南北二胡”(胡适、胡先驌)。“学衡派”中的柳诒徵、陈寅恪、汤用彤、胡先驌、竺可桢都在1948年成为院士,而新青年派骨干中唯胡适一人而已。

如果说《学衡》为其人文方面的主力,那么中国科学社则构成其科学方面的中坚。之前,在美国成立的中国科学社聚集了一批精英,郭秉文预见这是个“富矿”,遂鼎力支持其将此社的大本营于1918年迁回国内,安扎在南高师。这成为此校名师的“黄金通道”,其他留学生亦滚滚而来。内中要员均为知识界一时之选,他们分别将诸多新式学科引入中国,成为各学科的鼻祖。1918年,其董事会改为理事会,并推竺可桢、任鸿隽、丁文江、赵元任和秉志等十一人为理事。除丁、趙两人外,余者皆南高教授。在现代中国各专业科学团体的成长过程中,此社一直充当着母体的作用。故此,南高开创了中国的科学研究工作,为中国现代科学的发祥地、大本营[14],也是人文研究和中外交流的中心。教育学方面,南高、东大亦是我国教育学传播与研究的重镇。

其时东大有新旧两派:旧派中既有原两江地区的耆宿,亦有北大南下的名手;新派之中,既有深受杜威(哥大)实用主义濡染的郭秉文、陶行知等,亦有受白璧德(哈佛)新人文主义影响的吴宓、楼光来等。一方面,郭、陶作为杜门高徒,与北大的蒋梦麟、胡适(背后为《新青年》)遥相呼应;另一方面,吴、楼、汤用彤等作为白氏爱徒,又与清华的王国维、梁启超、陆懋德(背后有《清华学报》)等声气相求。这样,郭、陶等以“新教育社”为班底,后者则以《学衡》为堡垒,相互论辩,又相互沟通。而上述两派、四方,又基本上交汇于《学衡》,使后者成为南方知识界的最强音。故新旧、南北、问题与主义之间纵横交错,形成异常繁复的思想谱系。

晚近中国,很少刊物能像《学衡》那样融合新旧各派通力合作,凝聚国内最具原创力的前辈巨擘王国维、柳诒徵和新派学人陈寅恪、汤用彤、刘伯明等。此中,既有新旧各派、南北各方,又有师生人等。如此之包容,乃近于蔡元培时期北大的“兼容并包”。事实上,后者的《新青年》只不过汇聚了部分新派教授,而旧派教授则以《国粹学报》《国故》《甲寅》等为依托,学生则以《新潮》为基地(及至五四落潮时,北大的氛围也大为反弹,日趋保守[15])。准此,东大渐成新旧各派极所激赏的重镇,以至于黄炎培、蒋梦麟甚至一度打算其建成新派的大本营,而把北大让于旧派。

此外,东大(中大)还办有《史地学报》《史学杂志》及《国风》等。上述杂志融文史与地学于一体,开一时风气,使其与燕京大学南北呼应,成为此中重镇。此校在短期内培养了巨量才俊,单是柳诒徵门下,即先后涌现了茅以升、向达、浦江清、赵万里、胡焕庸、陈训慈、张其昀等,他们不仅构成日后东大、金陵的砥柱中流,亦构成浙大和清华文科的基干[16]。

作为当时“长江以南唯一的国立大学”,东大与北大南北并峙,“同为中国高等教育的两大支柱”[17]。以故东大之崛起特具意义:在此之前,尽管江浙是学术渊薮,是中国首屈一指的高端文化人才的生产基地,却异常缺乏近代式的学术教育机构,尤其缺乏高水平的公立院校(故很多学院派名手往往北上讨生活、干事业)。而东大之崛起,则基本上打破了知识界“学在北京”的格局,带动南方知识界迅速崛起,继东大之后,南方一大批名校先后崛起,如中山、厦大、武大、大同,外加原有老牌院校交大、圣约翰、东吴、同济、沪江、岭南等,形成了相对成型的南方名校群和学人群。而作为南方学术的中心,该校对南方知识界也发挥了重要的辐射作用。可以说,这一时期的东南大学,在一定程度上取代了原北大在知识界的地位,成为国内最具活力的大学。而就其制度建设和实际成就来说,东大已初步具备了近代大学的基本特征,这也就意味着南方大学渐入近代化的正轨。

不意南方政局变幻,东大亦屡遭变故。郭秉文去职,东大内讧日炽,正常发展大受影响,其相当一部分师生逐步北上[18]。

当此之际,另一所名校却在北方悄然崛起,其国学院亦名重一时,此即清华大学。尤其是在原东大教授罗家伦出长之后,清华大开女禁,锐意维新,迅速完成了国立化进程,日臻极盛,该校成为国内第一所真正的近代大学。1930年之后,作为后起翘楚的清华,开始与复兴后的北大联镳并驾,领跑北方名校对接世界前沿,很快形成了以两校为中心的北方名校群。尽管胡适1931年北上执掌北大文学院使北大文科东山再起,但相对于近百位洋派名流云集的清华,其后劲仍显有限。这时,清华几乎所有学科方面都走在全国前列,文学院更成为新派势力的翘楚。两校各有所宗各有所长。就权势网络言,北大始终主导着公立大学的人事安排;清华虽属国立,但因历史关系,与私立、教会院校(特别是南开)有着特殊的渊源。

三、南北大学何以群起?

东大和清华在1920年代的先后崛起,以及北大在1930年代的复兴,基本上奠定了战前中国顶尖高校三足鼎立的格局。而前此十年间,经过一个由北而南、由南返北的循环流动之后,中国知识界发生了根本性的变化。表现在:南北大学普遍崛起,一定程度上形成了南北均势;全国师资团队结构有了大幅调整,留美欧派教授占据主导;各院校的系科设置和课程创设明显正规化系统化;原创性文化精品逐步增多;专业性文化机构、学会普遍出现,大学研究院遍增;对外交流更加活跃,层次日高,直接对接国际前沿。南方与北方几乎同时形成了以沪宁和平津为中心两个知识带。总之,此时已完全改变北大在知识界一家独大的格局,基本打破了知识界一元化、单中心的格局,由“学在北大”一变而成“南北均势”,形成了南北良性互动。

这一切都表明,到1930年代的中国,一个现代意义上的知识共同体已初步成型。

从1910年代到1930年代之质变过程中,具决定性意义者无疑是1920年代。那么,这一演变的“内在理路”究竟何在?对此,作为南北大学后起之秀的东大和清华无疑特具意义。但问题在于:东大和清华何以崛起?南方何以与北方形成均势?

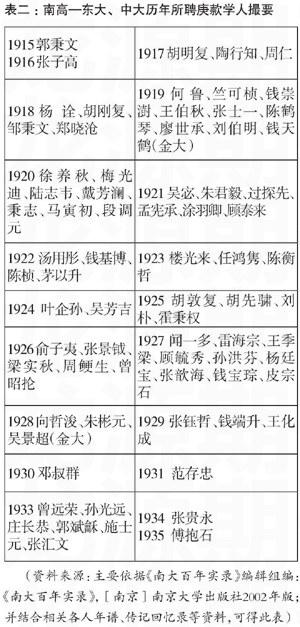

大学之本,在于大师。大批名教授之去留,方为大学衰荣之关键。1920年代初北大之衰落即由于此,同期东大之崛起亦因于此。张其昀在回忆母校时,曾说:“南高又有一最可自负之点,即留学生与国学大师合作。文科方面有几位大师对中国文化有着透彻的研究和超越的见解;同时他们也注意于科学的方法,故思虑的周密,其探究事理常有的批评的精神。”[19]此说提示了南高—东大校内的两股基本力量。该校的崛起显然在很大程度上得力于原两江地区的根底,亦得力于北大的支援。但其崛起却主要开始于东大时期,且是文、法、理、工、农、师范等全面崛起。上述旧派耆宿,大都在此前已移师此校,为何此校未能即时崛起?而且,上述诸人几乎都集中于文科(尤其是文史领域);兼之数量又少,西学淡薄(其中不少人还述而不作),这何以能够支撑现代学科体系?显然,单靠上述人物,有可能营造高水平的文学院,但绝无可能支撑同样高水平的理、法、工等学院,更无可能支撑法、理、工、农、师范等新兴的现代学科体系。因此,东大的崛起显然另待高明。事实上,该校历年所聘教师中有这样一类值得注目的人物表如二:

显然,上述名流与老辈文史耆宿类型迥异。他们绝非仅有国学根底的旧式人物,而皆属新从海外归来的洋派新秀,而且几乎都是留美生,内中大量人物均具同一背景——清华庚款生。他们恰恰是从1920年代初开始大规模涌入南高—东大(及金大),而且涵盖了所有学科。其到校时间与学科格局与东大勃兴之实情高度吻合。很可能,此校之迅速崛起,关键因素当在于此。有学者在考察归国留学生的去向时即发现:“五四以后,东南大学成为归国留学生的主要去处之一”,在222名教员中,外教及留学归国者分别为16人和127人,合占64.4%;其中理工科教员几乎全为海归派[20]。

此校之崛起,人文方面得力于《学衡》,科学方面得益于中国科学社[21],教育方面则是 “新教育社”。中国科学社12位主要成员中至少有8位是清华留美生,他们归国后,大都在东大。“学衡派”的骨干力量,也主要是庚款生,如吴宓、梅光迪等;甚至其在清华的作者如王国维、梁启超、陈寅恪、张荫麟也与此大有干系[22]。教育科方面则更甚。

1923年1月东大在岗的225名教职员中,有全国各校的毕(肄)业生(亦有外教),其中,南高(东大)出身者47人,金陵大学10人,清华至少有22人[23],人数之多,仅次于原南高师。这批具有清华庚款背景者所占比例虽不过10%左右,然因为这些人地位高、影响大、人脉旺,不仅在教学科研上卓尔不群,而且在行政上亦已据要津:从校长、院长到系主任,各级要职上,半数左右均为庚款生。尤其是校长郭秉文即是庚款生,故对此类学人自不可能不极予重用。其他留美学人,虽未直接得益于庚款,但在美期间已与庚款生建立了非同一般的渊源。因此,庚款生群体的实力极为强势。如果说1921年前旧派人物的大量云集为东大的发展奠定了基石的话,那么1921年后大量庚款生回国并云集东大,才真正为东大的勃兴做出了决定性贡献。这样一来,东大虽然“设备远不及清华”,但也办得“有声有色”,学风与水准均远胜于清华。也正因此,原清华校长周诒春访问东大时,东大校长郭秉文公开说:“周先生是我们东南大学的太老师。”而清华学子梁实秋则感叹:“东大和清华真是可以立在兄弟行的。”[24]

和其他学校一样,除文史之学(即中国旧学的基干)外,东大的整个学科体系都是由留学生来开创的。这一点,在理科、法学和工科、农学和医学甚至文科方面亦是如此。尤其是现代学科的布局,在东大主要是由此批庚款出身的年轻教授来完成。这批名教授“既开风气又为师”,使每个科系均有国内一流的学术领导人才,各门学科都形成了自身特色,它们涵摄了文法商教、理工农医等现代意义上的八大主要学科。在现代新式学科,尤其是理、法等科方面,几乎没有任何一线学人不是留洋生。而在东大化学系,早期所有骨干如张子高、王琎和孙洪芬等,都是庚款生。

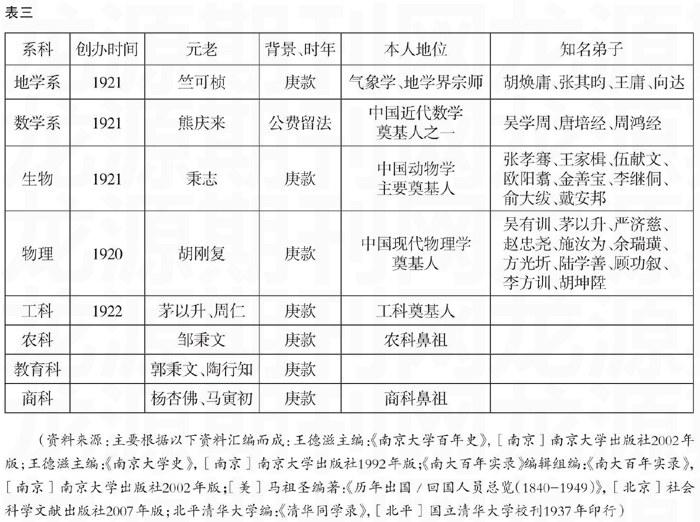

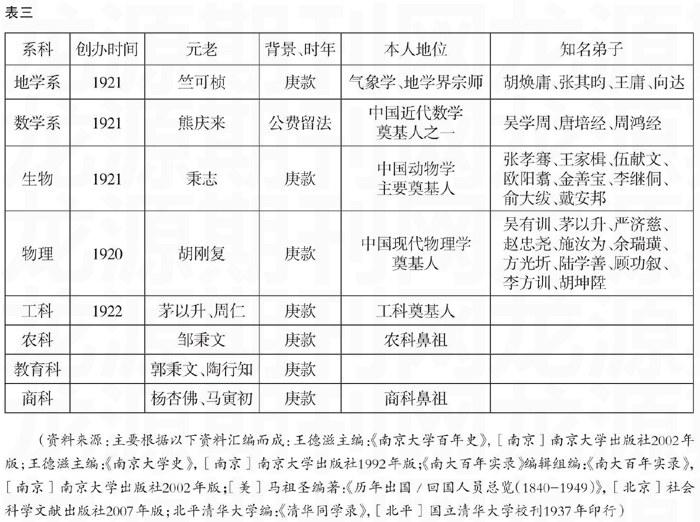

正是此批洋派学人云集东大,创建了国内最早的现代意义上的系科,详情如表三:

及至1925年前后,东大的学科布局已初步成型,日渐接近现代大学的标准。这一切,促成了日后中大成为南方学术的中流砥柱。以至于胡适1928年上亦不得不正视北大领导权之旁落,说“北大久不为北大;而南高经过东大时期,而成中央大学,经费较昔日北大多三倍有余,人才更为济济”[25],并寄望于中大重振全国学术。

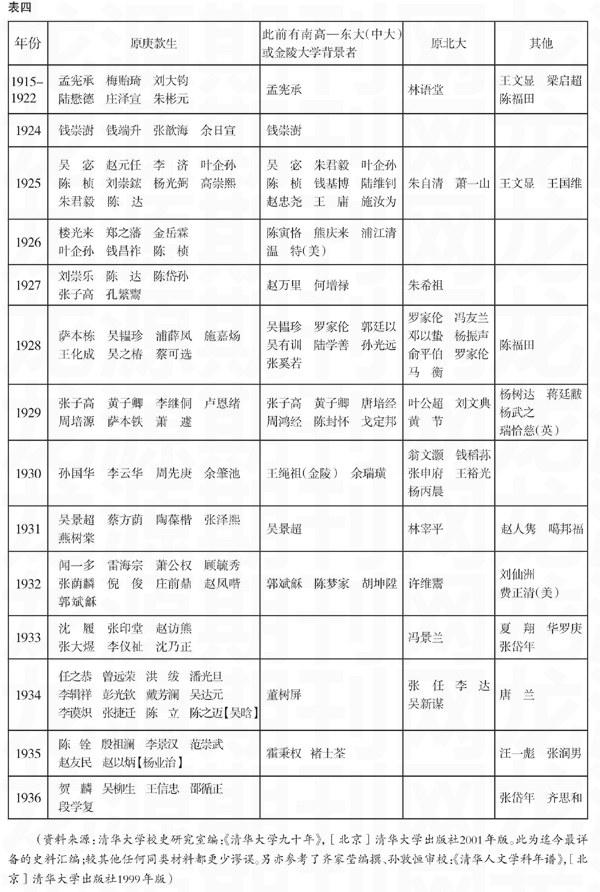

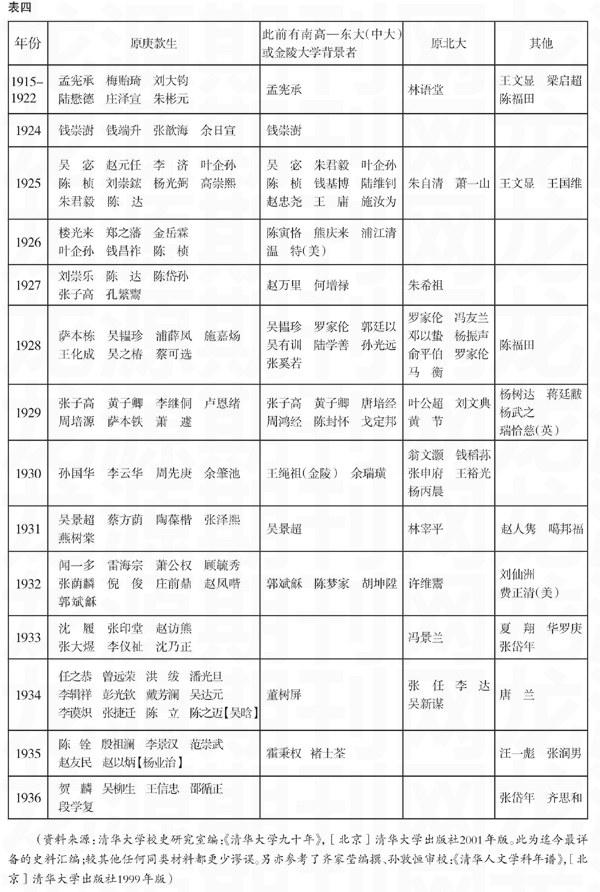

继南方的东大之后,北方的清华大学也在1925年之后迅速勃兴,开始了极其罕见的“黄金时期”。该校在长达十余年的时间内,清华教师几乎只进不出,且所进教授大都是在世界名校受过完整训练的高材生和外籍名流。清华由1925年的75名教师(导师、教授20余人)而一路飚升,达到了1931年的159人(导师5人,教授73人),和1935年的221人[26]。详情如表四。

据此不难看出,1925年后清华之崛起,显然曾受惠于北大的余荫。但这毕竟远不是其主要动力。而清华各学科奠基人,与当年的东大之间有着惊人的一致。有人即指出:“北伐胜利后,北平名校争相来东大聘请教授。清华成立初的许多骨干教师,如叶企孙、吴有训、赵忠尧、熊庆来、张子高、陈桢等人都是由东大转往执教或求学后受聘的。”[27]这表明,清华之腾飞,与东大大有干系。若再做分析我们又不难发现,这批东大人物,绝大部分或是庚款生,或是其友徒。据此可知,与东大一样,清华之崛起,亦得力于同一个动力系统——清华庚款生。可以说,除国文系假手于北大校友(杨振声、朱自清)之外,清华所有现代学科体系之奠基,都是由庚款生完成。

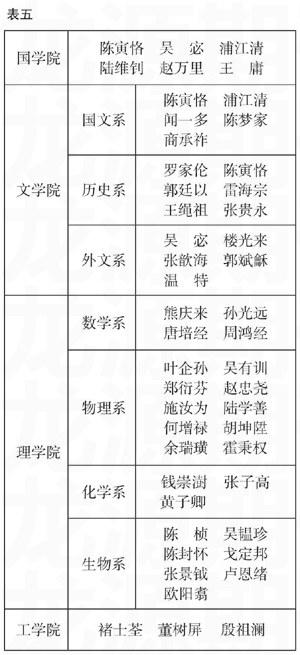

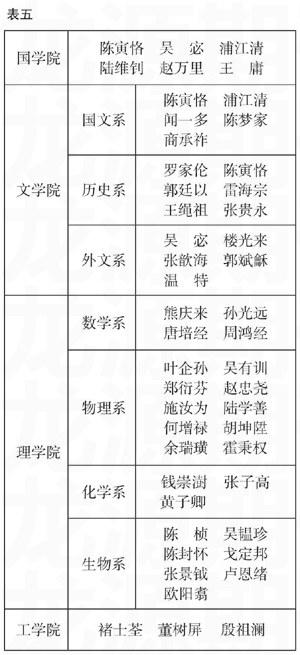

清华教师中洋派人物比例更高,1928年的82名教员中,有10位外教;副教授以上48位,42位曾留学。庚款生占整个教师的三分之一以上,外加东大者,则在半数以上。截止1935年这221名教师中,半数以上都是庚款留美或东大出身;其中,教授以庚款生居多,青年教师中东大人甚多。其中具有东大背景者如表五:

由此可知,清华国学院、文学院和理学院最初的主要人事班底,几乎都是原东大人马。尤其是数、物二系,最初的骨干教师,几乎都是东大学人。

由东大进入清华者有两大类型:一是曾在东大任教的留学(多为庚款留美)归国生,后入清华迳任教授;二是东大毕业生,入清华为青年教师。循例,东大教师一俟受聘于清华,即带爱徒北上。前者成为清华的资深元老,后者则成为青年教师。如浦江青即是吴宓引荐入清华的,而陈梦家则得力于闻一多的推荐;陈封怀与戈定邦则受惠于陈桢等人;熊庆来北上接长郑之蕃的系主任一职时,唐培经、周鸿经等即受知于此[28];至于物理系最初的几位年轻教师(施汝为等)几乎都是叶企孙等在东大的门生。于此可见,清华与东大之间渊源至深,非同一般。东大人物在清华据有如此势力,当然与罗家伦出长有关,但亦不完全是由于此。

事实上,两校渊源其来有自。早在1922年,东大文科副校长、留美生刘伯明出面力邀王国维[29]。校长立等积极回应。后来,王氏因故并未履任于东大,而是就职于清华。但东大方面之能一致通过聘王的决议,至少表明众学人与王氏的思想情怀、文化思路颇为契合。更有意思的是,在清华时期,其王国维左近便多有东大人物,同事陈寅恪、吴宓,助教陆维钊、外甥兼助教赵万里都是柳氏门徒,另外浦江清、王庸亦如此。因此,无论是学术思路还是人事渊源,王国维与東大之间都有大有干系。梁启超亦然。1922年冬,梁来东大讲学,与柳诒徵多所接谈,“时与先生商谈研史心得”[30]。1925年清华改大,柳之友人钱基博往教清华。次年,柳氏门徒陈寅恪、郭廷以先后履任于清华。柳氏曾一度欲在清华谋职而不成,但恰是在此前后,其友徒已开始大规模涌入清华(当然还有北大),除同事罗家伦、吴宓外,还有上述弟子陈寅恪、郭廷以、陆维钊、浦江清、赵万里、王庸等,这就构成了清华相当一段时期内的人文班底。1926年12月,柳诒徵讲学于清华,清华人文界头面人物悉数到场,“王静安、陈寅恪、刘崇鋐等,悉来此晤柳公”[31]。王、梁二人和柳,是1920年代南北两校的人文祭酒和文科奠基者。由三人之关系,足见两校学术渊源之不寻常。事实上,清华国学院的多数师生,本身亦是《学衡》《国风》中坚[32]。直到1927年王国维故世为止,东大文科与清华国学院一南一北,遥相呼应,形成两个极具实力的国学重镇。吴宓在主持国学院时,还曾一度为汤用彤在清华谋职,未果;后又邀请柳诒徵加盟;此后南京方面汤用彤、梅光迪等又邀请陈寅恪、吴宓及邓以蛰“南下商议校务”[33]——这一系列事件,足以印证东大与清华之间的内在勾连;亦足可印证《学衡》(东大)与《新青年》(北大)之争背后的清华因素。而柳贻徵本人及其友徒,在勾连东大与清华之间的关系上,则有着异乎寻常的作用。可见,1920年代的东大虽以守成见重,清华以趋新闻名,但内里则庶几近之[34]。清华与“学衡派”在文化思路上的高度契合。

上述两校在不同地区、不同时期的发展历程,隐然揭示了1920年代中国大学界一条潜藏的,然而却至关重要的纽带,即欧美留学生尤其是庚款生。贯穿“南北问题”的纽带即在于此。其运作结果是,至1920年代中叶,此类人物已成为中国知识界的核心团队——事实上,自1920年代开始,庚款生开始大规模地渗透到南北各大名校,除中大、北大外,还有交大、武大、浙江、南开、北洋等(这与“学衡”派的分布隐然吻合[35])。

“南北问题”是现代知识共同体互动的一个具体例证。相对于“南—北互动”“南南合作”显然要弱得多,它体现于中大与武大等之间,最明显的则在中大和浙大之间,如果说武大之崛起得力于北大支援的话,那么,同为南方名校的浙大,其崛起与北方的清华有着惊人的相似。其主力有二,文史方面主要是柳诒徵的门徒,其他方面是清华庚款生。而他们大都深具南高—东大背景:前者是其学子,后者多为其教师。而浙大的《思想与时代》,也隐然庚续了东大(中大)的《学衡》《国风》之精义。在若干关键人物中,竺可桢、胡刚复、金善宝构成浙大的理学殿军;张其昀、郭斌龢、梅光迪等成为其人文魁首,长期领衔其文、法学院。

北—北互动也所在多有。在北方,近在津门的南开,一直是京宁名校的人才中转站。对多数教师来说,南开都是曲线进京的跳板。由南开而东大的有梅光迪等,由南开而北大的有范文澜、江泽涵、饶毓泰等;但其首选,则是更洋派的清华,代表人物甚多:教师有蒋廷黻、刘崇鋐、萧公权、萧遽、李继侗、张彭春,学生则有陈省身、曹禺、何炳棣、宗璞等。

庚款生流风所及,便是老牌的北大,也在所不免。显然,自1930年代后,北大的历任魁首蒋梦麟、胡适、马寅初、汤用彤、周培源等等,皆庚款出身。因此,可以说,及至1930年前后,清华庚款生已在南北各大高校中占据重要的地位,挑起了大梁。

这对中国知识界有何意义呢?于此,我们不妨对“五四”前后的北大做一观照。

“五四”前后的北大,凝聚了全国相当一部分一线归国留学生。然而,便是如此,北大教师约百人,洋派教授比例一般亦不过半数左右,远不如后起的东大和清华。名教授中的崔适、陈汉章、陈介石等就无留学经历,更不用说“桐城派”诸干将都是旧派人物。截至1920年代初(即“五四”落潮北大衰退前夕),先后任教于北大的洋派名流甚多,其结构特征为:文科多,法理科相对较少;留日者有相当比重,留美留欧者原先较少,自胡适(1917)后则日渐增多。初看来,留欧美派在此似乎根底颇深,实则未必。几乎所有人在考察其时北大状况时,都难以忽略所谓“三沈五马二周”的存在,而这,恰恰表明整个1910年代,作为中国知识界核心的北大,仍处于太严门生的左右之中;欧美派势单力薄,远不如留日生人多势众。据测算,1894-1906年第一个留日高潮,吸引了四万以上中国学子。直到1909年庚款兴学后,留美才成为青年的首选,中国的留学重点逐步转向美国欧洲;而其回国高潮,则要在十余年后才出现。因此1910年代以前,中国留学生大部分都云集于日本。截止1919年,至少四万左右的归国留学生中,半数以上都是清一色的留日生。其后果是:整个1910年代,中国知识界的一线人物中,留日学者一家独大,尤其是太炎门生雄踞其中。直到1922年,国内整个人文界舆论界的头面人物,相当一部分仍属留日派。知识界的话语权,基本掌握在留日生手中[36]。

上述得力人物大部分都类属于文科,尤其是文史之学和思想领域,而在外文、社会科学、自然科学方面极其薄弱。而现代意义上相对完备的学科体系,除了文科,还应有理科、法科、工科、农科等。以北大当时的实情(尤其是师资),根本没有可能完成这一转型。

然而,随着1925年前后留美生大量归来,这一状况有了明显改善。随着知识界“思想淡出,学问突出”,受过良好训练的留美生,尤其是庚款生则迅速由幕后走向台前,跻身知识界的第一线;外文、法科和理科等方面,几乎是留欧美派一统天下;在一线人物中,留美生已位居要津。而且,越是在名校,就越是明显。这预示着中国知识界的一个重要转型业已完成:由“留日派时代”转向了“留美派时代”。

从1915年开始,庚款生陆续归国,其在1910年代多供职于南高和北大,1920年代中前期云集东大;而1920年代后期,原东大的师生和新从海外归国的庚款生一样,大量合流于清华。正是得力于这一天赐良机,东大和清华开始崛起为与北大比肩的三大名校,其他南北名校亦因之崛起。由此可见,这一局面的扭转和中国大学的全面崛起,都在相当大程度上得益于此。

四、人才何以兴学?

事实证明,中国学术体系的现代转型与现代中国知识界之构建一样,都得力于与留学归国生;后者对现代中国知识界有特殊意义。

其实,早在这批庚款生大规模返国之前,现代中国知识界之构建即已开始。现代意义上的文、法、理、工诸科的奠基和草创工作在1910年代的京津地区就已完成;除工科主要由北洋大学承担外,文、法、理诸科的发轫工作都在北大完成。不少开风气者,创建了各学科最初的基本框架。

但,这一切都还仅仅是草创性的工作,仅使北大初具现代大学之雏形。其在课程设置、师资结构、校风营造等方面它明显空疏滞后,特别是学术上严重缺乏原创性成果。直到1922年,受过优质西式训练的胡适都自承北大“至今还不曾脱离‘裨贩的阶段”,远远谈不上“创造学术”。正待这些工作逐步开展示,北大却日渐低迷。这一工作只能另待他处。而此时,东大与清华先后挑起了大梁。如果说,现代学科在中国主要草创于1910年代的北大的话,那么,其现代转型和初步成型,则精进于1920年代中前期的南高—东大,成型于1925年后的清华。清华首创了中国的研究型大学。而这一开拓工作,正是依赖于庚款生。然而,庚款生涉足的范围不止于东大和清华,其贡献亦绝不止于此二校。与东大关系渊深的金陵、浙大,与清华渊源甚密的燕京、南开,同样在很大程度上得力于这批留洋学子。随着这批人物遍布,其影响蔓延、拓展到了各个角落。在此基础上形成了兼具中西背景的南北名校群、学人群。

1920年代后半叶开始,欧美归来的少壮派学人开始了其主流化过程,迅速取代了原留日生在知识界的主流地位,至1930年前后即成为南北各大学的中坚。凡其所到之处,便学科勃兴,名校骤起。此派教授的主流化,客觀上导致了以欧美派教授,特别是以庚款生为主力的大学的地位迅速抬升,其中最明显的是清华、东大(中大)以及南开、燕京,而老牌大学如北大、北师大等则地位有回落。至于最早的国立大学之一的山西大学,则沦落为二流院校。如果我们仔细分析1920年代南北名校的头面人物,我们会发现,各校、各学科的头面人物往往都属于此种类型,他们数量虽少,但质量甚高,能量极大。

也正是在留欧留美学人尤其是庚款生手上,中国学术界开始了现代转型,几乎所有现代意义上的科学都由此崛起并在1920年代归国的留学生手上完成转型。这一点,我们可以从几个具体学科的嬗变看出。这在数理学科就非常明显。到1930年为止,中国学者在国外以数学工作获博士学位的有十六人,他们分别成为各校的学科奠基人,而其中归国最早、资历最深、创办系科最早的、泽被最广的两位元老胡明复和姜立夫,都是庚款生。截止1925年前后,业已归国的少壮派留日生至少在五万以上[37];留美归国的少壮学人,仅有千余人,其中作为核心力量的庚款生仅620人,占1/3强;此中,服务于知识界者二百余人[38]。然而,正是这二百余人,发挥了巨大的作用。而且,留美生、尤其是庚款生的威力和绝对优势,越到后来就越是分明。

1910年代,国内大学甚寡,相当一部分归国学人,都云集在有数的教育中心,尤其是北大。1920年代后,才有长足进步。尤其是“民国十六年国府成立后”,学术机关团体“蒸蒸日上”[39]。但直到1920年代初,北大教师仍以留日学生居多(另有少量留德留英者),尤其是文科方面,更是以太炎门生一家独大。而东大和清华一开始即以留美学生居绝对优势。如果说现代学科的奠基是由留日(个别留德)学人在1910年代的北大来完成的,那么,其转性和基本成型则赖于1920年代由留美学生大规模归国而崛起的东大和清华。

庚款考试网罗了其时国内大量最优等的少年才俊。1910年代初,庚款生占留美中国学生的半数以上。因此,清华前期的这批庚款留美生,日后成为中国最卓越的知识团队。他们回国后,短短几年内即立等成为国内知识界的中坚[40]。到抗战前,南北各学术机构共约五千名有留学背景的教师(研究员),内中受过完整训练者,往往都成为各院校的骨干,这大概有二千人(几乎都是留欧美派),其中有六七百属于庚款生,占三分之一,他们大都成为大牌教授[41];尤其是各学科的头面人物,半数以上都是庚款生。

就学术史意义上,他们为日后的学衡派、新月派、战国策派奠定了基础。他们成为日后数十年中国知识界的中坚。在1948年后,亦成为国内外的院士。当然,这远非其全部。人事问题的背后,隐含着思想观念脉象。这批庚款生不仅在中国教育史极有意义,在思想史上亦颇有地位。他们基本奠定了清华、中大、浙大、南开乃至北大等名校的主要班底,成为清华学派、北大学派和东南学派(假如有的话)的人才渊薮。而上述三派,正是迄今公认的较成型的三个以院校为基础的学派。

1930年前后,大部分晚清出国的人物都已淡出一线,学界中坚已主要是1909-1930年间放洋的学子。庚款生的存在,使得中国在短短一二十年内就搭建起了一个相对成型的知识共同体,一个现代意义学术体系的也就从南到北奠定起来了,并在全国范围内建立,形成了一个覆盖全国的“权势网络”和知识共同体。就地域来说,他们已覆盖了南北和沿海内地的各大院校;就领域来说,他们不止于知识界;就学科来说,他们也涵盖了文、理、法、工、农医的等各大学科,将西方的思想资源引入其中。庚款生大规模归国的十年之内,在几乎所有大学科及下属一级、二级学科中,均已开创和奠定了基本格局,经过此前两代人的努力,已初步开创了现代新的知识共同体的格局和规模,形成了接近世界领先水准的优秀团队[42]。可以相信:以如此的进度,完全有望在此后一二代人的接续努力(即在20世纪中叶之内)实现,世界一流的知识共同体在中国之出现确已指日可待。若非日后几十年的波折,中国知识共同体必是另一局面。

有资料表明,终晚清民国之世(1872-1949年)近半数中是自费生;1929年前公费生并不太多,庚款留学是最主流的留美渠道,而清华留美的1825人占其中相当比重。他们跻身于北大、清华、中大等名校。所有这些,都基本奠定了中国知识界的基本格局。

显然,以上述庚款留学生为翘楚的数千名精英知识分子不仅已构成一个知识共同体,而且是个卓富活力的知识共同体。这可从各学科看出来。这些人物,都是无可争议的奠基人。他们几乎都在1910年前后留洋赴美,1920年前后学成归国,主要在东大和清华两个教育重镇开始和基本完成了开拓性工作,完成了中国现代学科体系的建立塑造。在此后二十余年中,他们通过高效的流动,促成了南北东西各大学的先后崛起,促成了现代意义上的学科体系的全面成型和真正建立。1930年代前后纷纷涌现的各专业性学会的头面人物,几乎是清一色的留学欧美者,尤其是庚款生[43]。据不完全统计,民国年间成立的自然科学组织(全国性专业学会)有二三十个,其中主要带头人大都是庚款生,他们是中国知识界的业务中坚,亦是行政骨干。因此,谓之庚款生开辟了一片天地、占据了半壁江山,毫不为过。1948年,经反复淘汰当选的八十一名院士中,仅清华旧制部的庚款生就有三四十人。

庚款兴学的运作过程,通过这一南北合作的形式表现出来,隐藏其后的本质,则是民国期间极为宽松的人才流动机制和良好的学术氛围,以及在这一优良环境中几代少壮派学人的卓绝努力。正是这一努力,两三代学者的共同努力,使得中国知识界出现了世所惊羡的“黄金十年”,营造了新型的知识共同体。可以说,在这一南北问题表明,1920年代后知识界之转型与崛起,关键之一便是上述一大批以清华庚款生为核心的留学生,其对知识生态影响极大。这在先后成立的一批南北名校就可看出,北大、东大如此,后起的名校如清华、武大、中山、浙大、南开、厦大等,相当一部分行政骨干都是留学生,几乎大部分均为庚款生,其学术骨干就更是如此[44]。

1930年代中期(即清华改大后十年内)为止,当大半庚款生学成归来之际,后起的中大、清华等亦成为世界名校。日后数十年北大、清华、中大、武大、浙大、南开、厦大等南北名校的相当一部分校长、院长、系主任都将在这批庚款留美生中产生。这可能是中美双方当初的主事者都始料未及的。

五、仅仅是因为人才吗?

1872-1949年间,中国留日学生约10万,留欧者略多于2万,留美者约1.8万,合计约14万;获海外硕士博士学位者仅六七千人;而14万人中供职于教育界者并不多。到1928年度为止,由欧美学成归国相当一部分是留日派,欧美派只有二三千人,其中庚款生约有千人[45];入高教界的欧美派也只有1190人,其中庚款生300左右,占1/3弱。截止留欧美生已大规模归来、南北大学普遍崛起的1930年,各类型归国留学生中真能参与一线工作者不会超过5万,其中相当一部分还托身于政界、业界和外交界,供职于知识界者并不太多,在高校的就更少了(尤其是留日生中相当一部分已淡出高校)。此类中青年文化人,大概只有4000人左右[46]。其中真正学术转性的是留美留欧生,最多在2000左右,即便加上无留学背景的一线学者,也不超过3000人。相对于拥有4亿多人口、百余所高校和6000左右的大学教师规模来说,这实在并不充裕,何况不少各校之间资源占有并不均衡。然而,正是在此极其有限的师资条件下,不仅东大和清华得以崛起,其他名校也都如此;便是1931年后胡适为振兴北大所延名师中,多半亦是留学生。

但是,要在短期内使南北大学全面崛起,各个学科全面铺开,仅有人才就足够吗?如果是这样的话,那么,20世纪后半叶中国知识界完全没有理由不取得更卓越的成就。但事实恰恰相反。因此,此处显然另有奥妙。奥妙在于庚款生吗?未必。庚款生的存在,仅仅是为极其活跃的中国知识格局的出现提供了一个可能。仅有此,还远不足以涵育一个成型的、庞巨的知识共同体,更不足以保证一个有活力的知识共同体成为“现实”。那么,这一“可能”是如何成为“现实”的呢?如此少量的知识精英支撑了如此多量的大学体系、如此庞巨的知识共同体,原因究竟何在?其关键,或在于高效率的人才流动。终民国之世,人才流动极其普遍、极其自由,绝大部分教授都一直在不同大学间巡回流动。

有人的地方就有政治,就有派系。派系斗争是正常的,不可避免的。问题的关键不在于消除派系,而在于如何使其所带来的负面影响不致学人乃至整个共同体的创造力。而人才的流动,乃是缓解派系斗争、优化资源配置的最佳渠道。通过必要的流动,“从精神到物质,他们总能较长时间地保持最佳状态”[47]。

师资流动只是表象,究其实质,乃是资源流动。而这,在体制层面,需要更具体的支撑。院校之间的流动,关键因素有二,经济保障与制度依托。所谓“制度依托”,举其荦荦大者有三:一是大学制度。此中有核心意义的是薪给制度、聘任制度与晋升制度。二是社会制度,主要是民政制度方面,有遷徙自由,无户籍管制;无“单位制度”,有流动空间。单位制具有全能性、连带性、依附性和单向性的特征。若在本单位一旦失意,其处境将很被动,故“成了单位中人,只有拼命向上”。三是知识共同体制度。如果说大学制度和民政制度还是相对有形的话,那么知识共同体制度则相对无形、相对较“虚”。特值得注意的是,民国时期的这一知识共同体乃是多中心的。自东大在1920年代勃兴后,知识界无论是院校、学派还是文化人,都不止有一个声音、一个中心,没有“定于一”,没有“一言堂”。这才真正印证这其时知识界“兼容并包”之气度与涵养。

上述三种制度都极其弹性化、人本化,三者合力,创造尽可能优异的条件,不拘一格降人才,而非“一格一格降(xiáng)人才”。正是它们,在相当程度上促成了师资流动,促成了现代大学的普遍崛起。

六、仅仅是因为制度吗?

几乎所有相关研究者都无一例外地强调民国大学制度之优良。这诚然是不错的。但这仅仅是因为制度吗?我们知道,社会之本乃是人,再好的制度都需要人来创设、执行和完善。因此,与制度同样重要的,是与此相关的一批人。

事实上,晚近文化之鼎盛,与人才和与制度有关,亦与社会结构有关。在梳理现代文化谱系、解读其知识生态政治生态时,我们发现其时存在着一个特殊群体,此类人横跨知识界和政治界,在政学两界均极有根底,此即“两栖人”(甚至多栖人)。它是知识共同体与政治共同体交叠的“政学结合部”的产物;而其一旦产生,又反过来庇佑这一共同体。究其来源,主要有三:当局的高层文官;名牌文化组织(含机关团体、传媒)的负责人;某些虽无要职但人脉深厚的著名知识界公众人物。当然,其中也有交叉。所有高层文官、大学校长和科研院所的负责人,几乎同时也是名教授,如蔡元培、章士钊、蒋梦麟、朱家骅、黄节、朱经农、查良钊等名教授便是教育部长、厅长出身。因此,从某种意义上说,这一系统,是以名教授为骨干搭建起来的(如先后担任蒋介石贴身秘书的罗家伦、蒋廷黼便都曾是清华历史系主任)。

这是一个非常可观的名录。此中人物甚多,看似繁复,实则有脉系可循。大致说来,司法系统、教育部属于北大的势力范围,代表人物如蔡元培、罗文干、王宠惠、胡适、王世杰;中央研究系统亦几乎是清一色北大执印,前六任院长蔡元培、胡适、朱家骅、王世杰、钱思亮及吴大猷,均乃自北大一脉相传[48]。外交系统的几百名中高层人物中,几乎是清一色的留洋生,而清华出身者则以其外语优势大显身手。可以说,民国的文官体系,是建立在名教授从政的基础之上的。应当承认,此类学者从政、文人出位的现象,在当时并不完全是点缀,而多少有某种程度的实质意义——解放战争时,毛泽东从当局大量的要员中亲自圈定了国民的四十三名战犯,其中,相当一部分即是知识界人物(张群、王世杰、张厉生、王云五、翁文灏、朱家骅、左舜生、吴鼎昌等)。此举本身恰恰表明:文人学者在国民政府中(体制内)有着相当的实力和地位。确实,和一般的职业官僚或武官相比,此类文官有其先天的不足,但亦有其独特的优势[49]。他们横跨政学两界,形成了无形而巨大的能量系统和权势网络。可斡旋上下、调和左右,争取物质支持和政治空间。他们虽然涉足政治界,但仍不失其文化人的眼光与情怀,谙熟文化,尊重文化人,可以为知识界谋福祉。当局的这个“学者集团”在政学两界间纵横捭阖、斡旋冲折、缓冲润滑,为知识界保航护驾。

一般地说,这些代表人物都具有一些共同素质,如:现代训练、国际视野、专业修养、入世精神、人格魅力、现实资源。“大学独立,教授治校”等当然是众所追求的价值,但其实现,却不能完全依赖于高调的道德,而需依赖于现实的资源。在制度建设不够完善的现代中国,“潜规则”仍有其特殊重要性。尤其是非常时期,需非常之人、非常资源。日后北大清华之发展,也离不开主事者的现实资源。

民国时期许多自由主义文化人都为当局所不喜,但他们之所以仍然能够在右翼力量的压制之下生存、发展并屡有建树,其实这都与这批两栖人的庇佑分不开。

故此,南北大学的崛起和现代中国知识共同体的建立,不仅得力于专业知识分子(纯学院中人)的专业创造,也得力于这批两栖人物的入世精神和人格风范尤其是其现实资源。

七、“南北问题”之后

南北问题之发源与进展,表现是人才的南北流动、资源的优化配置和南北大学互动;而其实质,乃是现代知识共同体之形成和生长的过程,是中国学术的现代转型,是“学术现代化”的进程,也是中外知识共同体的互动过程。这一切,得力于留学生、尤其是庚款生。而这,不仅是一个教育史的命题,亦是一个学术史、思想史的问题。

经过1920年代中后期的复杂运作和演化,1930年代的中国知识界与“五四”时期的情势有了显著的差异。大学格局方面,打破了北大一家独大之势,形成了北大、清华、中大三足鼎立的格局,催生了多元化的学术格局。在学科层面,也实现了单纯的“文史之学”向多学科交错并立的现代学科体系的过渡。相应的在人脉格局上也打破了留日派教授的一统天下,欧美派教授迅速主流化,掌握了学院体制的主导权;尤其突出地体现为庚款生取代了原太炎门生等的核心位置;而自由主义思想亦占据主要地位;“专家”渐多,“通人”日少。

所有这一切,都表明中国知识界已完成现代转型,形成了现代意义上的知识共同体,专业知识分子亦迅速主流化。这相对于1910年代的中国知识界,已有根本转向。而这一转向,恰恰是发生在1920年代。在1920年代中后期的短短几年内,中国知识界出现了两个人才涌动的高潮潜流,先是由北而南,继则由南而北。一个来回下来,南北各大名校先后崛起,出现了南北两个名校群,一度消沉的北大也趁此良机东山再起;内在头面人物,绝大部分都是庚款生。

上述转型,核心的内在理路是从“文史之学”向现代学术的转化;其相应表征主要有二:一是大学本身的办学理念、制度设计、系科建制、师资结构和课程安排等(有形);二是学人与大学之间的具体关系(无形)。这也正是所谓从“章太炎”到“胡适”的历史嬗递”[50]。总体说来,作为旧派留日生的章,更多地属于旧派通人,史前期庚款生胡适则偏向于过渡性人物(同时亦是末代通人),其后的庚款生,才是严格意义上的新派学人(第一代专家)。大致说来,三者分别是“旧中开新”“新旧并重”,“以新为主”——与此相应的是,中国知识共同体之现代转型,则是始于北大、进于东大、成于清华。

1931年,庚款出身的蒋梦麟、胡适再度北上,履新于北大,清理了桐城派残部和太炎门生主力,大量延聘和重用新派名流尤其是欧美派教授;其校长、院长、系主任等各级领导基本变为清一色的留美生。自此,北大与中大、清华等后起大学一样,迅速完成了向“欧美派化”的转型,走出了长达三十多年的“草创时代”。赶巧的是,蒋、胡刚刚将留日派势力清理出北大,日军却已逼近北平(笔者对此已另文详论)。

故此,所谓“南北问题,实是一个异常复杂的政治文化问题。它所反映的,绝不止是“地缘和流派”间的对垒和分殊,而是近代中国文化之间多元共生和良性互动的有力明证,亦是民国师资能够自由流动的明证。正是这一优越的条件,使得民国的几代学者能够在最短时间内,集中最优资源,有重点、有秩序地通力合作振兴各个名校,短期内奠定中国现代学科体系,建成高水平的大学群,形成多元的有活力有包容性的知识共同体。然而,这一共同体终究未能经受抗战后长期纵深的政治变革和社会运动。它大致发端于民初,成型于战前,而终结于民末。由于国内外政治态势遽变,国内知识生态亦根本逆转,这一知识共同体因之瓦解,“南北问题”亦遽尔终结。原有布局和许多相应的传统,亦未赓续下去。

1937年,面对强敌入侵,身为学界领袖的胡适对翁文灏大发牢骚:“此时我所焦虑的是:兴学五十年,至今无一个权威政治学者,无一個大法官,无一个法理学家,无一个思想家。”[51]可时隔二十余年,已移步台岛的胡适却不无怀恋起来:“记得二十余年前,中日战事没有发生时,从北平到广东,从上海到成都,差不多有一百多所的公私立大学,当时每一个大学的师生都在埋头研究,假如没有日本的侵略,敢说我国在今日世界的学术境域中,一定占着一席重要的地位”[52]。此中意涵,堪可玩味。如此心态,绝非孤例,实有相当代表性。罗家伦、冯友兰等人也曾有此类言说。抗战前对现实极为不满,抗战后却转而怀念战前那“黄金般的日子”,也是历史演进中的又一吊诡(paradox)罢。

注释:

[1]桑兵:《近代中国学术的地缘与流派》,载《历史研究》1999年第3期。

[2]参曹伯言整理:《胡适日记》(三)第772页,[合肥]安徽教育出版社2001年版。

[3]当年胡适甫一回国即宣称:You shall see the difference now that we are back again. 三十多年后迄今,此等豪情在中国已不复有。参胡适:《少年中国之精神》,这是1919年3月胡适在北京“少年中国学会”针对章太炎而“接着讲”的发言,载《少年中国》1卷第1期,1919年7月15日。早在1917年,胡适在《留学日记—归国记》中已引述了荷马史诗中的这句话。相关解读,可参余英时:《中国现代思想史上的胡适》,收入余英时:《重寻胡适历程》,[南宁]广西师范大学出版社2004年版;亦可参罗志田:《再造文明的尝试——胡适传》,([北京]中华书局2006年版)之“引言”。

[4]1949年后,中国大陆知识界,在建制上主要涵盖如下几大系统:高校,党校,科研院所,专业性学会,专业性文艺性机关如作协、文联,政府机关的研究部门。此中,无论是数量还是能量,高校都无绝对优势。

[5]按,此一颓势并未一贯到底,在蒋梦麟任校长、胡适任文学院长时期有明显改观。1930年,曾三度代理北大校长的蒋出长北大,对学校进行全面整顿,实行教授专任制;聘请大批名教授,使北大理科得到较快发展;正式设立研究院;设庚款讲座教授。当此国难日甚时,北大经过亡校风波教科水平却稳步提升。关于此,可参见刘超:《老北大在困厄中崛起》,载《中国教育报》2009年8月23日。

[6]陈独秀:《提高与普及》,载《新青年》第8卷第4号,1920年12月。

[7] 《回顾与反省》,载《北京大学日刊》1922年12月17日。《教务长胡适之先生的演说》(陈政记录),《北京大学日刊》第1138号,1922年12月23日。

[8]守常(李大钊):《本校成立第二十五年纪念感言》,载《北京大学日刊》第1136号,1922年12月17日。

[9]《茅以昇等提议添设土木工程及电机工程案》(1923年3月),载《南大百年实录》编辑组编:《南大百年实录》第206页,[南京]南京大学出版社2002年版。

[10]吴学昭:《吴宓与陈寅恪》第28页,[北京]清华大学出版社1992年版。

[11]梁和钧:《记北大(东大附)》,转引自冒荣:《至平至善,鸿声东南——东南大学校长郭秉文》第115页,[济南]山东教育出版社2004年版。亦参王成圣撰:《郭校长秉文传》,[台湾]中央大学七十年特刊委员会编:《中央大学七十年》,1985年印行。

[12]王德滋主编:《南京大学百年史》第73页,[南京]南京大学出版社2002年版。

[13]洪银兴主编:《南京大学》第16页,[杭州]浙江大学出版社1999年版。

[14]作为当事人、日后成为清华理学院元老的吴有训在1940年回忆中国科学发展历程时,指出:中国自1890年代开始提倡科学,但在很长时间内仍处于“妄谈时期”“空谈时期”,直到大学1922-1927年间,才真正进入脚踏实地的“实在工作时期”,国内科学开始上轨道、扎根,“国内才真有了科学工作,也可以说国内才真有了科学”,其中“南京高师和东南大学对此有不可磨灭的贡献”。见吴有训:《关于理学院的一些看法》,收入郭奕玲、沈慧君编:《吴有训的科学贡献》第149-150页,[厦门]鹭江出版社1997年版。从此意义上,似可说,在1920年代中叶,东大已部分地取代了当时日渐衰退的北大在中国知识界的地位。

[15]关于“五四”落潮后北大的保守、“复古”倾向,可详参刘超:《从联大国文系到北大中文系——兼及“新文学研究”的学科嬗变与校际转移》,载《社会科学论坛》2010年第5期。

[16]“柳诒徵弟子传略”,柳曾符、柳佳编:《劬堂学记》第373-386页,[上海]上海书店出版社2002年版。

[17]杨素芬《中大校史》(上),见中大八十年校庆特刊编辑委员会编:《中大八十年》第14页,[桃园]“国立”中央大学1995年印行。

[18] 差不多与此同时,南方的廈门大学、中山大学等原先仰赖原北大人物的名校,也将北大时期的人事纠纷带到了各校,其人事倾轧甚烈,鲁迅、顾颉刚、郁达夫等人的遭际就是明证。除北大时期的宿怨外,南方军政局势的影响亦是其重要因素。

[19]张其昀:《“南高”之精神》,载《国风》1935年第2期。

[20] 详参1920年代《国立东南大学教员履历程》,转引自王运来:《留洋学者与南雍学术》,载《南京大学报》2004年第29期(总第878期),2004年12月30日,此文略做改动后,发表于《徐州师范大学学报》(哲学社会科学版)2005年第4期。

[21]关于此,可详参王德滋主编:《南京大学百年史》第103-108页,[南京]南京大学出版社2002年版。另,中国科学社不仅对该校卓有贡献;作为现代中国学术团体的“母体”,其对整个民国知识共同体亦影响深远。亦可参杨舰等主编:《清华大学与中国近现代科技》第2-4页,[北京]清华大学出版社2006年版。

[22] 参沈卫威:《现代大学理念与中文系的教育取向》,载《江苏社会科学》2004年第1期。

[23] “国立东南大学教职员一览”,《南大百年实录》编辑组编:《南大百年实录》(上卷)第149-165页,[南京]南京大学出版社2002年版。

[24]梁实秋:《南游杂感》,载《清华周刊》280期,1923年5月4日。

[25]见胡适1928年5月21日的日记,曹伯言整理:《胡适日记全编》(第5册)第121-122页,[合肥]安徽教育出版社2001年版。

[26]梅贻琦:《五年来清华之发展概况》,载《清华大学史料选编》(第2卷)第40页,[北京]清华大学出版社1991年版。

[27]王运来:《留洋学者与南雍学术》,载《南京大学报》2004年第29期(总第878期),2004年12月30日。

[28]参郭金海:《清华数学系早期的办学举措》,载《科学》2004年第5期。

[29]“刘伯明请郭秉文校长接洽国文教育王国维”,《百年南大实录》(上卷)第202-203页,[南京]南京大学出版社2002年版。

[30]“柳诒徵年谱简编”,载柳曾符、柳佳编:《劬堂学记》第353页,[上海]上海书店出版社2002年版。

[31]吴学昭:《吴宓与陈寅恪》第39页,[北京]清华大学出版社1992年版。

[32]清华大学校史研究室编:《清华大学九十年》第35页,[北京]清华大学出版社2001年版。

[33] 吴学昭:《吴宓与陈寅恪》第42、52页,[北京]清华大学出版社1992年版。

[34]同样,以“保守”见称的东大,实际又与北大的已被边缘化的桐城派和太严门生有着内在勾连。不过,很有意思的是,在1930年前后,这批学人又各自分散,其中,相当一部分是北上,清华学子则多重返母校。而北大哲学系的几位最主要的中坚胡适、汤用彤与贺麟均系庚款生。

[35] 可参李刚:《论〈学衡〉的作者群》,载《晓庄师范学院学报》2002年第1期。

[36]有学者发现“五四”时期知识界有一个“挟洋自重”的现象。其实,此事晚清迄今依旧;所不同者,是1920年代之后,欧美派势力陡增,故所谓“洋”,乃以西洋为上,东洋次之,南洋殿后。

[37]王奇生:《中国留学生的历史轨迹》第125页,[武汉]湖北教育出版社1992年版。留欧(含苏)者,当在2万以上,1906-1961年间,获博士学位者1920人,其中德国32人,法国581人,英国346人。参前揭王著,90页。

[38]曹云祥:《清华学校只过去现在即将来》,载《清华周刊》清华十周年纪念增刊,1926年3月。

[39]教育部编:《二十一年度全国高等教育统计》第9页,[上海]商务印书馆1935年版。作为强邻的日本,对南京国民政府治下中国大学的显著发展亦深表关切,参德田六郎:《支那教育の再建》,载《帝国教育》(东京)1934年9月号。

[40]可参Stacey Bieler ,Patriots or Traitors ?:A History of American-Educated Chinese Students, M.E. Sharpe, 2009。

[41] 如在1934年度,教员有7200余人(副教授以上3234人),曾留学者3856,占全数之53.52%,参教育部统计室编:《二十三年度全国高等教育统计》,[上海]商务印书馆1936年版。

[42] 略可参谷贤林:《百年回眸:外来影响与中国高等教育发展》,载《北京科技大学学报》2001年第1期。

[43] 冯建辉:《命运与使命:中国知识分子问题世纪回眸》第155-162页,[北京]华文出版社2006年版。

[44] 沈卫威:《“学衡派”谱系》第256页,[南昌]江西教育出版社2007年版。

[45] 据查,庚款生归国数量,1925年有620人,1926年初有800人左右。曹云祥:《清华学校之过去现在及将来》,载《清华周刊》清华十五周年纪念刊,1926年3月。

[46] 1905-1960年在美国和加拿大获得博士学位者有2789人,其中2761人在美国112所大学获得学位;1872-1953赴美留学者共20636人,1909-1930年间赴美者有5675人。王奇生:《中国留学生的轨迹》第47、145页,[武汉]湖北教育出版社1992年版。

[47] 谢泳:《教授的自由流动》,载谢泳:《大学旧踪》第43页,[南昌]江西教育出版社1999年版。

[48] 关于北大与中研院的渊源,可详参陶英惠:《中研院六任院长》,[上海]文汇出版社2009年版。一般地说,北大与清华二者均在知识界树大根深,但北大在學术行政界更强势,而清华则在学术研究界更强势。前者重在“政”(即政治,社会关怀),后者强调“学”(即业务,专业创造)。这也暗合了当时一般所谓“北大官气、清华洋气”的倾向。而同样处于领先地位的中央大学,在“政—学”之间更显纠结,其因政局(1928年首都南迁)变动而再起,亦因时局变化(1942年院系大调整)而受损。在1921-1925年间,面对日渐低迷的北大,该校已挑战了北大在学术上的强势领先地位;但在1931年后,由于北大东山再起,北大在全国学术界的领先地位再度回归,尽管其在政治上的“国家大学”的独尊地位,已无可避免地旁落于国立中央大学。相对而言,由于有着独特的美国背景,清华在风潮不断的近代中国,外部环境始终相对较安定,因此,其在学术上的领先地位,从1928年一直保持到了1952年。这在近代中国已是罕见的特例了。这是政治与学互动的又一显例。就此意义言,社会格局的变化无常,是近代中国学术近代化进展不畅的一个重要瓶颈。而西方发达国家,由于立国较早,社会较稳定,社会结构连续性好,其学术文化建设也较易上轨道、上水平。这也是目今中西大学水平落差的原因之一。

[49] 新华社1949年1月26日播发的评论《假和平与真和平》中,胡乔木原只点了蒋介石、陈立夫、谷正纲三人的名,毛泽东亲自对此增补、改定,内中有约1/4的人物出自知识界。见曹晋杰:《文采风流话“二乔”》第72页,[哈尔滨]黑龙江人民出版社2000年版。

[50] 陈平原:《中国现代学术之建立——以章太炎、胡适为中心》第1-7、53-54页,[北京]北京大学出版社2005年版。

[51] 胡适:《胡适致翁文灏》,中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室编:《胡适来往书信选》(中册)第358页,[香港]中华书局香港分局1983年版。

[52]胡适:《谈谈大学》,这是其1958年5月7日在台中东海大学的演讲,载台北《中央日报》《新生报》1958年5月8日。