多元解堵技术在白于山区块的研究与应用

2011-01-16蒋文学李永明齐亚民王忍峰汪小宇王玉功荆建春

蒋文学, 李永明, 齐亚民, 李 勇, 王忍峰,汪小宇, 王玉功, 荆建春

(1.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;2.川庆钻探工程公司工程钻采工程技术研究院,陕西西安710018;3.长庆油田公司第四采油厂,陕西靖边718500)

长庆油田白于山区块属于典型的低渗透砂岩储层,几乎所有的采油井都必须进行压裂投产。随着油田开发的不断深入,老井产量逐年减少,由于生产方式和生产历史不同,油井的堵塞物呈现不同的特征,堵塞物成分、强度、堵塞半径、周期、堵塞原因等都存在较大的差异[1]。近年来,随着对地层损害原因和地层特征认识的不断深入,许多新型酸液和添加剂以及酸化工艺相继出现并应用,现场施工成功率不断提高,酸化效果逐渐变好。国外逐渐发展起了适应于高温、高粘土含量等地层的酸液体系,如高pH酸化体系、氧化铝缓速氢氟酸体系和泡沫酸酸化体系等,为低渗透油田的深入开发提供了技术支持。常规的酸化解堵措施不能有效消除细菌黏液、有机物、有机凝胶及冻胶体系等堵塞物[2-5]。油井解堵措施是否有效,主要取决于对地层堵塞原因的透彻分析[6],只有掌握地层堵塞的类型和程度,才能有效地解除地层堵塞,提高单井原油产量。

室内通过对该区块原油和垢样成分分析,有针对性的提出了多元解堵技术,并在该区块进行推广应用。

1 实验部分

1.1 实验原料与仪器

原料油,白于山区块油样;实验用水,白于山区块水样;岩心,白于山区块。

DVⅢ流变仪(美国,BROOKFIELD),D8X-射线衍射仪(德国,ADVANCE),ACFDS-800-1000高温高压岩心流动试验仪(美国,劳雷)。

1.2 油藏特征

白于山区块平均岩心渗透率1.447×10-3μm2,平均孔隙度1 3.5%;储层的平均总面孔率6.3 7%,平均孔隙半径2 0.8 7μm,平均比表面0.63m2/g,均质系数0.35,标准偏差16.77;储集空间主要以中-小孔隙为主。

压汞曲线特征毛管压力曲线平均分选系数2.33,歪度分布在-0.122 6~1.687 7,平均歪度0.639 2,平均排驱压力0.602MPa,孔喉中值半径0.209 8μm,平均最大进汞量83.1%,退汞效率30.8%。喉道类型属微喉道。

储层岩性主要为中-细粒岩屑长石砂岩岩石碎屑物中石英质量分数2 3.2%,长石质量分数49.4%,岩屑质量分数10.1%,其它8.2%,填隙物水云母质量分数0.5%,绿泥石质量分数4.9%,方解石质量分数0.3%,铁方解石质量分数0.3%,浊沸石质量分数0.3%,硅质质量分数1.1%,长石质质量分数0.5%。胶结类型以孔隙式胶结为主。

油层敏感性特征为弱水敏、弱盐敏、中等偏弱酸敏、弱速敏。

2 结果与讨论

2.1 堵塞分析

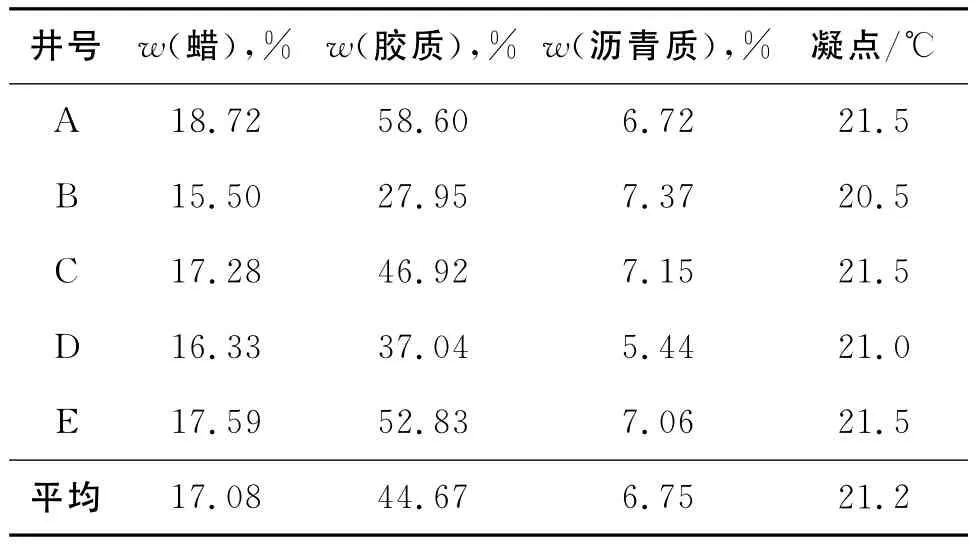

取施工A井中油样(垢样)进行研究,参考SY/T 7550-2004《原油蜡、胶质、沥青质含量测定方法》测定了白于山区块原油有机质含量成分[7],结果见表1。

表1 原油蜡、胶质、沥青质测试结果Table 1 The test of the wax,colloid and petroleum pitch of the crude oil

采用BROOKFIELD DVⅢ流变仪,参照SY/T 7549-2000《原油粘温曲线的确定旋转粘度计法》和SY/T 0522-1993《原油析蜡点测定》对A井原油进行了粘温曲线测定[8-9],结果见图1。

Fig.1 The curve of the viscosity and temperature of A well图1 A井原油粘温曲线

由图1可知,该井原油析蜡点温度为48℃与储层温度较为接近,易析出有机质造成堵塞。

使用D8ADVANCE X-射线衍射仪对施工油井中垢样进行测试,结果见表2。

以上表明,该区块油井堵塞物主要成分包括:高碳蜡质、沥青等有机垢,硫酸盐还原菌和碳酸盐,硫酸盐等无机盐垢。由于该区块以中-小孔隙为主,平均孔喉半径较小,有机(无机)垢易堵塞油流通道,导致该区块油井产量降低。

表2 垢样成分X衍射测试结果Table 2 The X-ray diffraction of the ingredient of the scale sample %

2.2 多元解堵体系研究

针对白于山堵塞成分,提出了多元解堵技术对储层堵塞进行解堵。多元解堵技术中多元解堵剂体系由有机解堵液、前置解堵液、后置解堵液组成。

有机解堵液主要由一种多萜烯化合物和煤化工产品中多种成分组成。

前置解堵液(质量分数):9.0%多元复合酸+0.2%缓速剂+5.0%渗透剂+0.3%缓蚀剂+2.0%氯化铵+0.5%破乳剂+0.5%助排剂+0.1%铁离子稳定剂+5.0%互溶剂。

后置解堵液(质量分数):15.0%多元复合酸+1.5%氟化物+0.5%缓速剂+3.0%渗透剂+0.5%缓蚀剂+1.0%氯化铵+0.1%破乳剂+0.3%助排剂+0.3%铁离子稳定剂+2.0%互溶剂。

在油井垢样中依次加入质量浓度为20mL/g的3种解堵液体系,反应4h,同时对比了土酸对垢样的溶蚀性能,结果见表3。

表3 油井垢样的溶蚀实验数据Table 3 The experiment of the corrosion of scale sample

由表3可知,反应4h时,多元解堵体系对该区块垢样溶蚀率比土酸体系的溶蚀率提高了14%,从反应过程来看多元解堵体系比土酸体系有较好的缓速性能,有利于深部酸化改造。

室内使用ACFDS-800-1000高温高压岩心流动试验仪通过岩心静态伤害实验进一步评价了多元解堵体系的储层适应性。实验温度为47℃,实验过程:正向地层水饱和;正向驱原油溶液测得渗透率K1;反向驱解堵液1PV,前置解堵液2PV,后置解堵液1PV,反应4h;正向驱原油溶液测得渗透率K2,求出伤害率(1-K2/K1)。实验对比了土酸对该区块岩心伤害性能,结果见表4。

表4 储层岩心伤害实验结果Table 4 The experiment of the damage of the core in the reservoir

由表4可知,多元解堵体系对白于山区块平均岩心伤害率为-17.1%,结果均为改善,土酸对该区块岩心平均伤害率为14.7%,说明多元解堵体系在该区块储层适应性良好。

2.3 现场试验

近3年,多元解堵技术在白于山区块施工21口井,有效率100%,日增油1.21t,截止目前平均单井累计增油158.3t。以A井为例,油层厚度14.5 m,井深1 563m,设计有机解堵液4.5m3、前置解堵液28m3、后置解堵液18m3,2011年3月对该井施工,施工压力曲线见图2,目前该井日增油1.24 t,单井累计增油187.4t。

Fig.2 The pressure curve of the A well图2 A井施工压力曲线

从图2中可以看出,有机解堵液进入地层后施工压力有明显下降,有机解堵液对堵塞层起了解堵作用,说明该地层存在有机物堵塞。前置液和后置液进入地层后施工压力又明显下降,前置液和后置液对堵塞层起了解堵作用,说明该地层存在无机物堵塞。多元解堵技术对该井的施工达到解堵目的。

3 结束语

(1)白于山区块储层平均孔喉半径较小,该区块原油含有一定量的有机质,原油析蜡点温度为与储层温度较为接近,易析出有机质。通过对堵塞物成分分析得出,堵塞物中含有部分有机垢和无机盐垢,该区块因堵塞导致油井产量降低。

(2)多元解堵体系对油井堵塞物有较好溶蚀性能和缓速性能,对该区块储层岩心伤害性能有较好的适应性。

(3)多元解堵体系在白于山区块应用效果较好,能有效提高该区块油井单井产量。

[1] 李天太,刘小静,董悦,等.安塞油田注水开发中后期复合解堵酸液配方实验[J].石油勘探与开发,2005,32(6):101-104.

[2] 曲占庆,齐宁,王在强,等.低渗透油层酸化改造新进展[J].油气地质与采收率,2006,13(6):93-96.

[3] 张荣军,蒲春生.振动-土酸酸化复合解堵室内实验研究[J].石油勘探与开发,2004,31(5):114-116.

[4] 李晓军,蔡文斌,李兆敏,等.油砂洗脱化学剂复配的研究[J].石油化工高等学校学报,2009,22(1):53-55.

[5] 刘长波,李萍,张振华.THPS溶解油罐中的硫化亚铁[J].辽宁石油化工大学学报,2010,30(1):1-3.

[6] 张义祥,张喜瑞,郎宝山.DLA型解堵剂在曙光油田大凌河油层的应用[J].油田化学,2002,19(3):222-223.

[7] 中华人民共和国石油天然气行业标准.SY/T 7550-2004原油蜡、胶质、沥青质含量测定方法[S].北京:中国标准出版社,2005.

[8] 中华人民共和国石油天然气行业标准.SY/T 7549-2000原油粘温曲线的确定旋转粘度计法[S].北京:中国标准出版社,2005.

[9] 中华人民共和国石油天然气行业标准.SY/T 0522-1993原油析蜡点测定[S].北京:中国标准出版社,2005.