“有序的异质体”——现代汉语缩略语接受度的社会差异分布系统研究

2010-09-03陈栩静

陈栩静

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

词汇的缩略是世界语言中常见的现象,缩略方法在中国的古汉语中早已有之。如:会稽守通——会稽郡守殷通(《项羽本纪》),又如古代的四书和五经也是一种常见的缩略形式。二十世纪二三十年代以后,随着汉语词汇双音化趋势的日益加强,社会经济和生活的进步与发展,缩略语这种用相对少的语言形式来表达尽可能多意义的词汇便大量产生,以股票市场为例,一上市的股票其名称立马就被缩略,缩略语几乎成为一个时代的特征。

半个多世纪以来,汉语的缩略现象一直是学者研究的热点,陈望道(1932)提出“节缩词格”的观点。此后的修辞学研究中有的学者将缩略纳入其中,到了二十世纪四十年代已从词汇的角度来讨论缩略的范围和性质。吕步湘、朱德熙(1951)认为,简称包括:(一)把一个字数比较多的词组分成几节,在每一节里选择一两个字,例如:抗日战争——抗战;(二)两个平行附加语公用一个被附加语,例如:南朝、北朝——南北朝;(三)用数字概括平列的几项,例如:减租减息——双减。陈建民(1963)、马庆株(1987)、戴昭铭(1998)都相继提出自己的看法。最早从构词角度讨论缩略这一现象的是赵元任(1968),而马庆株(1987)、蒋绍愚(1989)、陆镜光、林家乐(2000)就这一研究角度都发表了自家观点。对古汉中缩略的发掘又为现代汉语缩略语的研究注入了新鲜的血液,但这些研究多是就缩略语的定义、分类、功能进行研究;研究最多的是现代汉语词汇的缩略规则,例如宫齐、聂志平(2006)提出:构成此类缩略语的内部制约条件主要有语义忠实性条件、习用性条件、语形区别性条件、同构性条件、语境条件、信息含量条件和序列顺向性条件七种。

我认为上述研究固然揭示了缩略语的一些内部规律,但是经验总结不能代替科学的实验,现有的结论需要一个验证过程。但本文并不在于否定缩略语可能存在的语言学的规律性机制,而在于尝试填补缩略语语言规律与外部社会因素之间相互作用的研究空白。

1.本研究设计方案

1.1 研究目标

“语言学的发展一般追随着这样一个目标,就是发现或者总结出语言的规律性。可是伴随着语言学在总结规律性方面的成就,特别是语言的规律性和系统性被理论化以后,语言学家们往往产生过度忽视语言事实中的不规律现象的倾向”。(徐大明,2007:120)

目前还未有学者专门从社会语言学的角度,通过试验和数据分析来验证以中文为母语者是否存在乔姆斯基提出的那么一套普遍的语言机制能够自觉地对可能的缩略形式进行筛选,还是由于人自身差异或者其他社会心理因素影响而进行的词汇缩略。这是本文需要解决的重点问题。此外,研究将通过对试验数据的分析进行合理的阐释,揭示缩略语在实际社会交际中的倾向性规律。

1.2 语料来源与设计

本研究的语料来源是专业辞典与网络的搜集相结合。词语材料所具备的特征:(一)尚未被缩略,或尚未出现被社会大众接受的缩略语,例如某一专业的专业词汇。一共分为法律、政治经济、文学艺术、医药学、日常生活、心理学、科学技术七大类。(二)词语/短语具备被缩略的基本条件,比如原短语至少4个字,或者由2个及以上词语组成。

拟出每个词语材料的几种缩略方式,其中包含一个基于普遍语言机制而作出的缩略形式(“机制选项”)作为实验的材料。再准备几段文字材料,在不影响正常理解的前提下,反复出现词语的某一缩略方式。问卷调查中被试者被要求从假设的若干缩略结果中选择自己认为最合适的缩略方式,或者填写自己认为合适的形式。

对得到的问卷数据进行统计分析。重点关注不同社会因素与问卷结果之间的相关程度。借助社会语言学和语言心理学的相关知识,解释数据分布的特征,阐释缩略机制的非同构性一面,总结短语在实际的社会交际中缩略的规律。

2.缩略语的社会差异分布系统

社会语言学家认为,某种语言现象的产生和编译都是和许多社会因素相关的。一般来说,社会语言学中关注语言使用者的社会属性包括:文化程度、社会阶层、年龄、性别、家庭背景、长期居住地、职业等。

在调查数据统计过程中,我们发现缩略语在不同社会属性的人群中表现出接受刺激和选择的种种差异。统计了人群的文化程度、性别、年龄和职业等几个因素的数据后,观察到数据分布上的极其不均衡的状态。从文化程度和年龄的角度考察,不同类别的人群接受刺激效果大不相同,而性别和职业因素对于缩略语接受的影响相对较小,社会阶层因素对于缩略语接受的影响几乎观察不到。

2.1 数据统计结果介绍

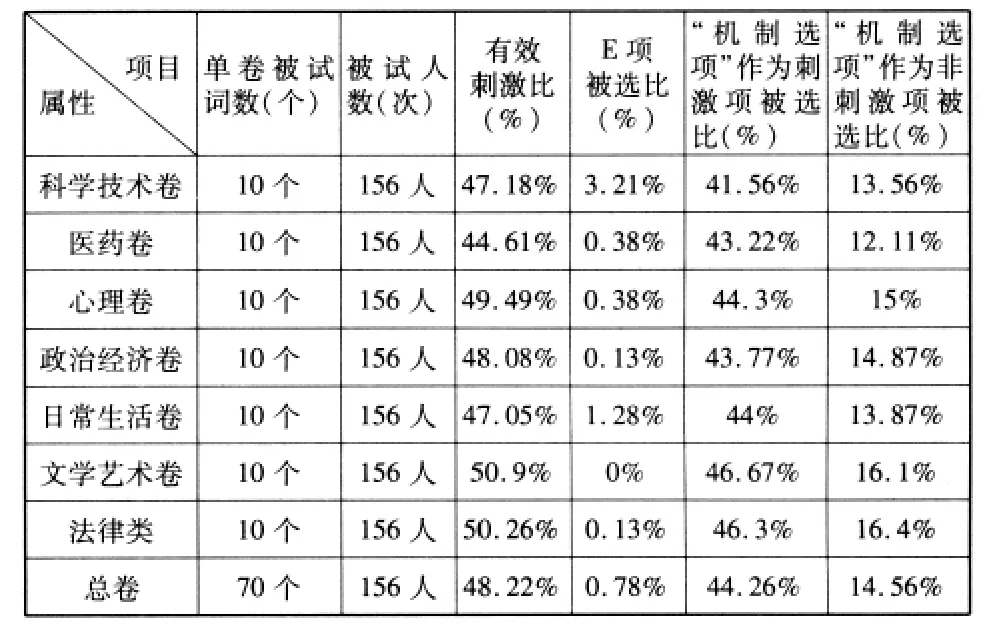

表一 7大领域缩略语刺激结果

此次问卷共分为七大类,每卷各有10个被试词,每一大类下设A、B、C、D四卷,每类以相关被试词的随机缩略形式为刺激项,共计28套卷。分发问卷160份,有效问卷156份,其中A类40份,B类40份,C类40份,D类36份。从上表可以看出,在总共10925次刺激中的有效刺激数高达48.22%。通过数据分析可见根据普遍语法机制对被试词进行缩略后的选项在作为刺激选项时的被选中比例是其作为非刺激项时的近3倍,可见反复多次的刺激可以大大提高相关缩略形式的接受程度,也就是说一个缩略形式的产生过程中随机的外界刺激扮演了一个至关重要的角色,必须加以正视。此外,从表中可见文学艺术类的有效刺激比在七类卷中最高,达到50.9%,而日常生活类卷的有效刺激比最低,造成这种差异的原因主要是日常生活词汇的使用频率高,人们普遍熟识则认知程度较高,在对词汇进行缩略使用时享有一定的话语权威,而文学艺术这样的词汇则恰恰相反。

2.2 社会层次与刺激效果

“不同的社会阶层在语言使用上有着明显的差别。这里所说的社会阶层是指根据社会经济标准划分出来的。在西方社会,社会经济因素是区分社会群体的一个主要标准”。(徐大明,2007:132)

徐大明在比较了拉波夫的“层化”模型与米尔罗伊夫妇所推崇的“网络分析”模型之后,认为米氏的“网络分析法”比较适合那种基本上被排除在中产阶级为基准的主流社会之外的下层社会语言研究,换言之,其更适合中国大部分言语社区的情况。他认为,中国暂时没有像美国那样的高度发达的社会经济分层,故本实验确实没有得到此项差异性的明显分布状况。

2.3 性别与刺激效果

克雷默(Kramer,1974)于1973年2月作了一项关于性别因素的社会语言研究。他研究得出男人表现出社会上的一种“权势”(power)关系:男人统治,女人屈从。因此有的人把女性语体叫做“无权势的语言”(powerless language),并且证明有关语言特征也存在于男性的无势力的语言当中。

表二 被试人群性别差异与刺激效果

本研究结果(见表二)是符合克雷默的推断的,男性的有效刺激比为45.86%,而女性为51.195%;且男性更倾向于选择 “E其它”,甚至自己缩略原词语——高达11.55%,远高于女性的2.30%。

由此看出,男性倾向于主宰话语权,依靠自己的理性判断来“创造”缩略语。而女性被试者即便刺激项并不完全符合她们的意向也会选择且鲜有选择“E其它”,可见女性倾向于在语言系统中扮演顺从和接受的角色。

目前有些学者已经意识到动态性别角色和语言特征的社会语言学视角,认为性别不是一成不变地存在于一个人身上,人实际上是在不断实践自己的性别,根据交际的实际情况不断调整性别角色及与之伴随的语言特征。本研究采取问卷调查法,在填写问卷的时候被试者处于独立的环境中,并不受异性影响,也几乎没有受到实验人的影响。因此本文呈现的性别与刺激效果的关系属于静态的性别角色影响下的语言特征。

2.4 话语权势与刺激效果(专业领域与文化水平)

根据克雷默的研究得出推断——男人表现出社会上的一种“权势”(power)关系,由此我们得到启示,运用此视角考察被试者的专业背景对于缩略语接受情况的影响。我们发现,被试者对于自己熟悉或者从事的领域的词汇倾向于根据自己的推断来选择缩略语,受到语料的影响较小,而在被试者不熟悉或者根本不了解的领域,则显然处于“无权势语言”的地位,倾向于选择语料中出现的缩略形式。

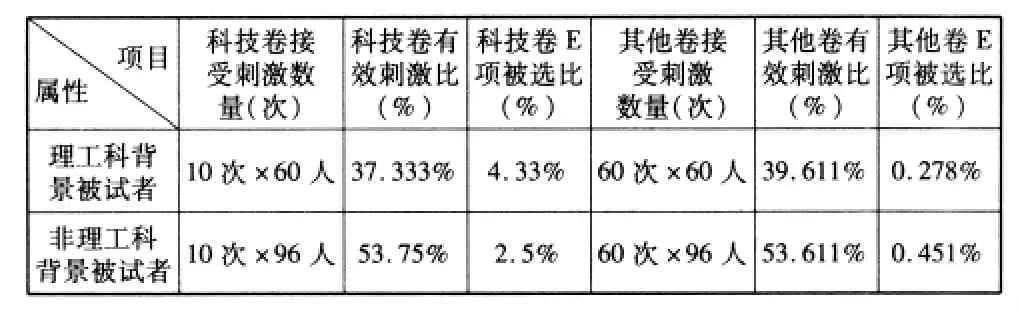

表三 被试人群专业背景与刺激效果

解释说明:具备理工科背景的被试者的文化程度是大学本科及以上,而非理工科背景的被试者包括文科背景的本科生还包括本科学历以下的被试者。

在科技类词汇中占有专业领域优势和学历背景优势的理工科被试者,有效刺激率是37.333%,明显低于非理工类被试的刺激有效率53.75%,并且有更多的理科背景被试选择自己拟写的缩略形式。为了比照,我亦统计出除了科技类以外的词汇的数据,理科背景被试的其它领域的有效刺激率比科技类的要高出2个多百分点(见表三)。

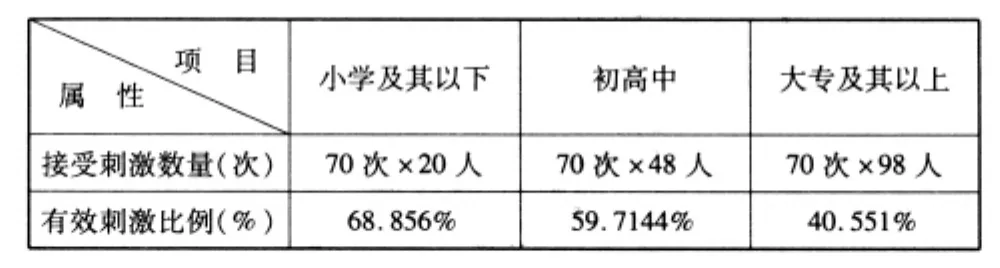

本研究中调查问卷的词语是按照专业领域分为7大类的,因此话语权势与专业领域呈现出紧密的联系。另外,具备专业知识的人往往是高中学历以上的人群,因此话语权势与文化程度的相关度也很高。如表四数据所显示的,二者都受刺激的重大影响,但学历越低的被试者比学历越高的被试者倾向于接受外界随机性的刺激。

?

本研究的另外一项分布差异也可以证明“话语权势”的设想。从词语的专业领域出发,我们发现日常生活类词汇的缩略语的刺激起到的影响力较小,而文学艺术类和医学类词汇的缩略语的刺激影响明显(见表一)。因为,问卷中选取的日常生活类词汇都是广为人们熟知的词汇;而专业词汇则不然,被试者往往容易受到语料的影响,顺从于刺激项。

3.结语

通过调查,我不仅观察到现代汉语缩略语在不同社会属性的人群中表现出选择和使用上的种种差异,而且从不同角度检测到差异,观察到分布系统层面上的极不均衡状态,但这些差异并不是杂乱无章的,而是存在一定的有序性,如上文多次出现的不同层面的“话语权势”。

[1]徐大明.社会语言学研究.上海:上海人民出版社,2007.

[2]徐大明.中国社会语言学新视角:第三届中国社会语言学国际学术研讨会论文集.南京:南京大学出版社,2007.

[3]徐大明.语言变异与变化.上海:上海教育出版社,2006.

[4]王立.汉语词的社会语言学研究.北京:商务印书馆,2003.

[5]D·W.卡罗尔著.缪小春译.语言心理学.上海:华东师范大学出版社,2007.

[6]宫齐,聂志平.现代汉语四字词语缩略的制约条件.语言文字运用,2006,(1).