河南省1963-2008年钩端螺旋体病流行病学特征分析

2010-08-21王彦霞许汴利陈豪敏孙建伟卫海燕

王彦霞,许汴利,陈豪敏,孙建伟,卫海燕,康 锴

河南省1963-2008年钩端螺旋体病流行病学特征分析

王彦霞,许汴利,陈豪敏,孙建伟,卫海燕,康 锴

Email:wangyanxia99@163.com

中国是受钩端螺旋体病(简称钩体病)危害十分严重的国家。河南是全国钩体病高发区之一,1957年武陟县首次发生钩体病流行,由于历史原因,自

1963年起始有完整的钩体病疫情资料,近50年来,全省范围内暴发过8次大规模钩体病流行。进入21世纪以后,钩体病流行呈下降趋势,由于本病宿主动物种类繁多,分布广泛,所以仍然存在着钩体病流行的潜在威胁。为探讨其流行规律和防治效果,进一步做好预防控制工作,现将1963-2008年河南省钩体病流行特征及变化趋势分析如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源 疫情资料来源于河南省疫情汇编(1963-2008年)。有关调查与监测由河南省疾病预防控制中心及有关市县疾控中心共同完成。人口资料来源于河南省历年统计年鉴。

1.2 方法 收集河南省有疫情报告以来的钩体病流行病学调查资料、监测点监测资料、疫情分析资料及实验室检测相关资料进行分析。

1.3 数据处理与分析 将数据资料输入Excel,用SPSS13.0软件统计分析。

2 结 果

2.1 流行概况 1963-2008年,河南省共发生钩体病371 467例,年平均发病率13.20/10万,死亡117例,死亡率 0.04/10万,病死率 0.03%。20世纪60-70年代,发病水平明显高于全国平均发病水平,其中 1964 年 、1965 年 、1968 年 、1971 年 、1972年、1973年、1975年为大规模流行年,7个流行年病例占全省累计钩体病例数的98.12%,最高发病年份为1971年(发病率245.97/10万),发病数占全国当年总病例的 47.58%。进入20世纪 80年代以后,发病总体呈低水平波动,年均发病率0.01/10万,1983-1990年连续 8年无钩体病病例报告。1992年以后局部地区发生暴发流行,发病率又开始上升,1991-2000年年发病率在0.02/10万-1.21/10万间,最高发病年份为 1993年(发病率1.21/10万)。2001年以后,疫情趋于稳定,年均发病数在10例以下,见表1。自1976年至今河南省发病水平始终低于全国平均发病水平。

表1 河南省不同时期钩体病发病水平

2.2 流行特征

2.2.1 季节分布 1963—1991年,全年各月均有钩体病发病,以7-9月份病例最多,占总病例的89.86%,发病高峰出现在7月。1992年以后,钩体病流行时间在4-11月,8月为发病高峰,但在不同流行区域发病高峰出现差异,其中黄河以北地区发病高峰为8月份,淮河流域发病高峰为9月底及10月初。

2.2.2 人群分布 全省发病年龄在5个月-86岁之间,以青壮年为主,男女性别比为1.41∶1。黄河流域每个年龄段人群都有病例发生,淮河流域地区则绝大部分为青壮年,25-45岁占86.14%。职业以农民为主,农民患者约占93.53%,学生次之,约占3.94%。

2.2.3 地区分布及流行形式 全省18个地市中,除鹤壁市、濮阳市、漯河市、三门峡市、济源市外,其它13个地市都发生过钩体病,有雨水型、洪水型、稻田型三种主要流行形式,不同年代疫区分布不同。1963—1991年的近30年间,黄河以北地区很少发病,流行区域主要分布在淮河流域豫南和豫东南部地区,因几次大雨成灾洪水为患而发生雨水型、洪水型钩体病流行,以雨水型为主。1992年后,在豫北及豫南陆续发生了稻田型钩体病的暴发流行,疫区主要分布在黄河北岸的新乡市和淮河流域的信阳市。

2.3 传染源及流行菌群 46年来,全省共从病人、猪、犬、鼠、疫水中分离到 458株钩体菌株。1991年以前,猪是主要传染源,其次是犬,流行菌群以波摩那群为主;1992年至今,只从病人、鼠、疫水中分离出钩体,啮齿动物成为主要传染源,流行菌群为黄疸出血群,见表2。

表2 河南省钩体病人及宿主动物菌群(型)分离情况,1963-2008年

2.4 影响因素

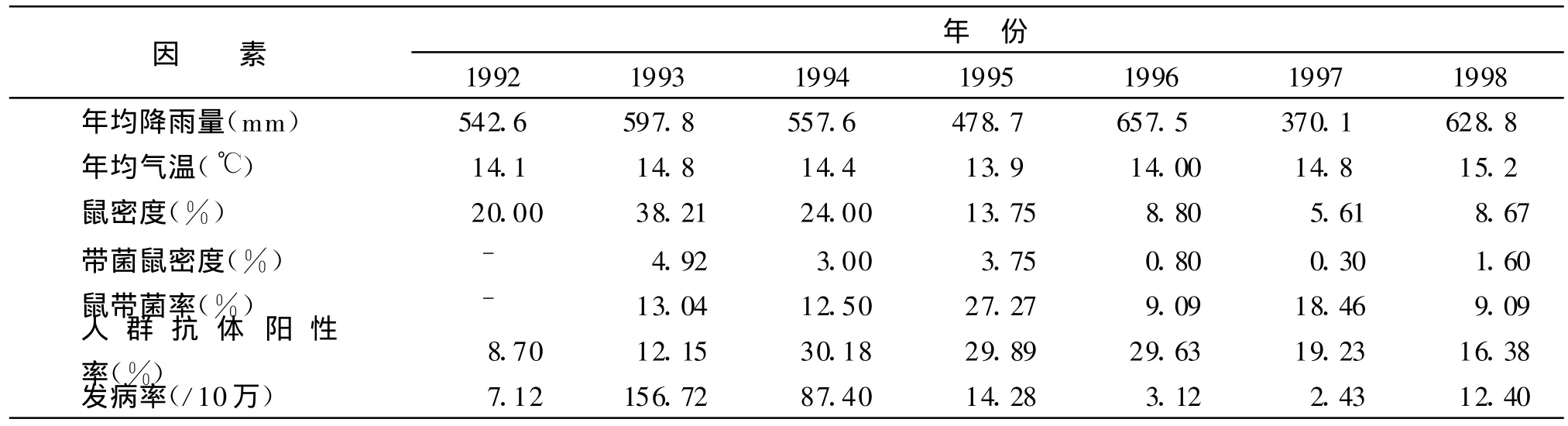

2.4.1 降雨量 年降雨量的多少对钩体病的发生有重要作用,降雨量多的年份,钩体病的发病率明显高于降雨量少的年份,见表3。

2.4.2 气温 气温高的月份及季节,钩体病的发病率明显高于气温低的年份及季节,年均气温的高低与发病率之间有一定的联系,见表3。

2.4.3 地形 湖滩区发病率最高185.72/10万,平原次之38.24/10万,山区最低6.60/10万。

2.4.4 宿主动物 年度间鼠密度与钩体病发病有正相关关系(r=0.91,P<0.05),带菌鼠密度也与钩体病发病有相关关系(r=0.71,P<0.05),鼠带菌率与钩体病发病相关不显著,这主要由于鼠密度高带菌率不一定高,带菌率高鼠密度不一定高,说明钩体发病率更可能受鼠密度和鼠带菌率的联合影响,见表3。

表3 河南省原阳县稻田型钩体病发病及影响因素关系

2.5 临床类型 1991年以前,河南省钩体病临床型别以流感伤寒型为主,临床表现较轻,病死率很低,但病后眼部并发症发生率较高。1992年以来,临床分型仍以流感伤寒型为主,但肺大出血及黄疸出血型的比例明显增加,分别占8.12%和8.64%,这两型病死率高达2.20%~24.12%,后发症少见。

3 讨 论

3.1 河南省钩体病疫情经历了20世纪60-70年代的流行高峰期,到80年代得到了基本控制。从1992年开始,又在局部地区发生了暴发流行,1993年发病率达到1.21/10万。进入21世纪,疫情又逐年趋于稳定。从不同历史时期的总体发病水平看,发病呈波动下降趋势。本研究首次对河南省历年来钩体病疫情进行分析,对了解本病在河南省的分布特点和做好今后的防治工作有重要意义。

3.2 钩体病发生分布与地形地貌、水系、气候、温度及雨量等自然因素及宿主动物等因素有密切关系。从近50年的全省疫情看,河南省钩体病重疫区主要分布在淮河流域的豫南及豫东南地区,如信阳、南阳、驻马店等地,这些地区较多湖滩、丘陵、盆地等,雨量充沛,气温适宜。但进入20世纪90年代后,可能由于气候条件的变异或一些地方农作物种植结构的变更等原因 ,河南的钩体病发生了菌群更迭〔1〕。在黄河北岸局部地区发生的钩体病,其流行形式、主要流行菌群、传染源明显不同于以前〔2〕。

3.3 文献表明,20世纪90年代以前,黄河流域陕西省的渭河流域和汉中盆地是北方唯一的稻田型钩体病疫区〔3〕。但自1992年以后,河南省黄河北岸的水稻种植区出现了较严重的稻田型钩体病流行,传染源主要为鼠类,尤其是黑线姬鼠,流行菌群为黄疸出血群,与我国南方多数地区(贵州、湖南、湖北、四川等)的主要流行菌群和宿主动物一致〔4〕。这意味着在北方地区,除有雨水型及洪水型流行外,只要有水稻耕作区,在一定条件下也可发生稻田型钩体病流行。所以,在钩体病疫情处于稳定状态时,有必要进行连续系统的监测,深入调查流行规律,加强防治。

3.4 猪和鼠是河南省钩体病不同流行时期的主要传染源,犬作为钩体病宿主动物的威胁一直未引起人们的重视。河南省在20世纪90年代以前进行的宿主动物带菌率监测表明,犬是除猪外分离出构体菌株最多的宿主动物。因此在对家猪及鼠类开展病原学监测的同时,尚应当加强对犬类携带钩体菌株的监测。

3.5 近年来,肺大出血型 、黄疸出血型的病例明显上升,病死率明显增加。因此,应当加强对基层医生的培训,使其能够做到早期发现,以便早期治疗,降低病死率。

总之,钩体病是一种自然疫源性疾病,传染源多,在短时间消灭本病可能性不大。李优良等人通过对钩体病流行连续多年的观察,发现钩体病有周期性的流行规律,周期性间隔为8-10年左右〔5〕,虽然河南省近10年来总体发病趋于平稳,然而一旦流行将会造成极大的危害。因此,制订防治措施应有全面的考虑,在雨量较多或发生洪水时应警惕可能发生雨水型或洪水型钩体病的流行,也应注意发生稻田型钩体病的可能性甚或是同时发生几种类型钩体病。因此,应开展长期的监测,制定切实可行的预防措施,将钩体病造成的危害降至最低。

〔1〕张彦平,李林村,郭万申,等.河南省淮河流域首次发现稻田型钩端螺旋体病的流行〔J〕.中国公共卫生,1997,13(9):528.

〔2〕张彦平,郑贵明,李林村,等.河南省不同流域稻田型钩端螺旋体病流行特征的比较分析〔J〕.中国媒介生物学及控制杂志,1999,10(5):364-366.

〔3〕时曼华,于恩庶,梁中兴,等.中国钩端螺旋体病地理流行病学研究〔J〕.中华流行病学杂志,1995,16(特刊4):1.

〔4〕张彦平,王守振,李林村,等.河南省淮河流域稻田型钩端螺旋体病流行特征及趋势分析〔J〕.中国媒介生物学及控制杂志,1996,7(6):434.

〔5〕邓秋云.钩端螺旋体病流行预测指标的研究进展〔J〕.现代预防医学,2007,34(23):4463-4468.

R377

B

1002-2694(2010)07-0707-03

河南省疾病预防控制中心,郑州 450016;

2009-12-26;

2010-04-13