儿科门诊处方抗菌药物应用合理性分析

2010-06-07王涛省

王涛省

(河南省直第三人民医院药械科,河南郑州 450006)

抗生素在医院中是应用数量最多,使用范围最广的一大类药物。近年来,国内抗生素滥用现象十分严重,据报道不合理应用率高达12.4%~20.7%[1],儿科滥用抗生素位居首位。为了解我院儿科门诊处方抗生素使用情况,提高合理用药水平,随机抽查了我院2008年6月~2009年6月儿科门诊处方进行抽查点评,针对存在的问题,提出建议,以其提高处方质量、促进医院合理用药水平。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机抽查了我院2008年6月~2009年6月儿科门诊处方,共5 000张。

1.2 方法

根据《抗菌药物临床应用指导原则》、药品说明书、公开发表的国内外文献以及公开出版的书籍,对抽取的门诊处方中抗生素的用法、用量、配伍、合并用药等情况进行系统分类和统计分析。

2 结果

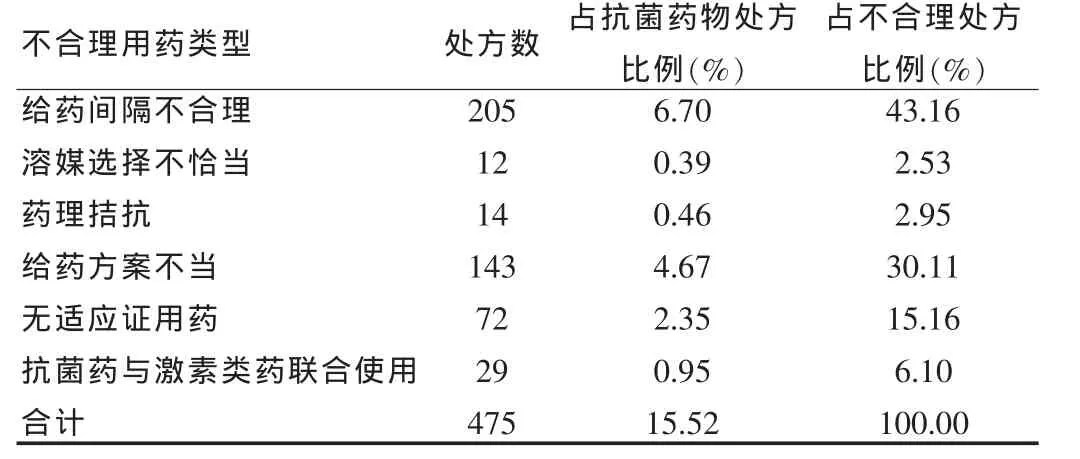

共抽查5 000张处方,其中应用抗菌药物处方为3 060张,占所查处方的61.2%,抗菌药物不合理使用的处方数为475张,占所查处方的9.5%,占抗菌药物处方的15.52%。不合理使用抗菌药物从处方上检查主要表现在给药间隔不合理、溶媒选择不恰当、药理拮抗、给药方案不当、无适应证用药、抗菌药与激素类药联合使用,见表1。

表1 不合理用药处方统计

3 讨论

3.1 给药间隔不合理

头孢哌酮/舒巴坦每天1次:药品说明书推荐头孢哌酮/舒巴坦静脉或肌内注射给药为每12小时1次。β-内酰胺类抗生素属时间依赖型抗生素,杀菌效果主要取决于其血药浓度超过最低抑菌浓度(MIC)的时间,而大多数β-内酰胺类及头孢菌素类T1/2很短,后效应很弱,因此,除个别T1/2很长的药物(如头孢曲松)可每日给药1次,其余较短者1 d的剂量分2~4次小剂量多次给药,本次调查的处方中,此类抗生素静脉使用1次/d者居多,不符合时间依赖型抗生素药动学、药效学特点,这可能与临床医师对此类抗生素药动学及药效学了解欠缺有关,也与门诊患儿及其家长对一日多次静脉用药依从性差有关,但这种不当用法会降低抗生素的杀菌效果,浪费医药资源,同时诱发细菌耐药菌株的产生。

3.2 溶媒选择不恰当

阿奇霉素+10%葡萄糖注射液:《中国药典》规定10%葡萄糖注射液pH为3.2~5.5(临床上所用葡萄糖注射液为防变色,其pH常调在3.8~4.0),阿奇霉素的最佳溶媒pH为4.5~6.5[2],如选用10%葡萄糖注射液作溶媒,将会析出沉淀。

3.3 药理拮抗

如:①头孢克肟颗粒(规格:50 mg×6),25 mg/次,2 次/d,口服;双歧杆菌四联活菌片(规格:0.5 g×12),0.5 g/次,3 次/d,口服。后者为活菌制剂,前者为杀菌剂,两药合用可使后者失活降低疗效,故两药不宜合用。如必须合用,应间隔2~3 h,以利于发挥各自疗效,达到治疗目的。②阿奇霉素片与蒙脱石散联用,蒙脱石散属消化道黏膜保护剂,对病毒、细菌有强固定、抑制作用,两者联用,蒙脱石散的吸附作用会使阿奇霉素片的药效降低。③抑菌剂与杀菌剂合用,如阿奇霉素合用头孢曲松,前者是快效抑菌剂,该类药物可迅速阻断细菌细胞的蛋白质合成,使细菌基本处于静止状态,后者是繁殖期杀菌剂,对静止期的细菌抗菌作用甚微或无作用;前者能促进细菌细胞壁黏肽对氨基酸的摄取,加速细菌细胞壁的合成,而后者可与细菌细胞壁黏肽合成中的转肽酶结合,抑制氨基酸的交叉连接,影响细菌细胞壁的合成,产生拮抗。但目前也有专家认为,对于怀疑可能有非典型病原体感染(如支原体、军团菌等)的患者,β-内酰胺类与大环内酯类合用可以起到较好的治疗效果[3]。

3.4 给药方案不当

如急性细菌性上吸道感染治疗原则是首选青霉素,青霉素过敏者可口服大环内酯类抗生素,疗程为10 d左右,其他可选药品有口服第一代或第二代头孢菌素,疗程也为10 d,而我院诊断为扁桃体炎的患儿大部分选用第三代头孢菌素或加β-内酰胺酶抑制剂药物,显然与《抗菌药物临床应用指导原则》不符。

3.5 无适应证用药

在治疗小儿上呼吸道感染中抗菌药的使用率占无适应证用药的99%,实际上多数上呼吸道感染由病毒所致,病程有自限性,抗生素对病毒感染是无效的,根本不需使用抗菌药物,只需对症治疗,只有少数患者为细菌性感染或在病毒感染基础上继发细菌性感染,此时才予以抗菌治疗。即使发生细菌感染在小儿也主要以流感嗜血杆菌、链球菌为主,治疗以氨苄青霉素、阿莫西林或一代头孢为首选,而不宜选用三代头孢。青霉素过敏可选用大环内酯类或克林霉素。而临床治疗过程中经验性用药较为普遍,同时从预防合并细菌感染考虑,多采用抗菌药进行预防治疗,病程多数因之延长[4],这是目前仍存在的抗菌药选用误区。

3.6 抗菌药与激素类药联合使用

地塞米松等激素药在儿科门诊输液中应用比较广泛,激素对病原微生物无抑制作用,且激素能抑制炎症反应和免疫反应,降低机体防御功能,从而降低抗菌药物的疗效,反而有可能使潜在的感染病灶活动或扩散。儿科门诊患者大多为一般感染,不宜应用此类药物。

综上所述,我院儿科抗菌药物使用基本符合抗菌药物使用原则,但也存在一些问题。造成不合理用药的主要原因:①抗生素品种多、乱、滥。有的化学成分相同规格不同;有的化学成分、规格都相同,生产厂家不同,商品名不同;加上经销商在宣传推销上的误导,造成抗生素滥用。②医师凭经验用药,不遵循卫生部颁布的《抗菌药物临床应用指导原则》。大多数β-内酰胺类及头孢菌素类为时间依赖性抗生素,而在门诊输液无法做到1 d小剂量多次给药,造成抗菌药物给药方案的不规范。再者,患者的依从性差,不能接受1 d内数次给药,要求医生加大剂量一次给药,导致抗菌药使用不规范。③临床医师对抗生素合理应用知识掌握不够全面,尤其是对临床药理学、药物代谢动力学和药物不良反应方面的知识不足,导致第三代头孢菌素的广泛使用,使超广谱β-内酰胺酶(ESBLS)等多重耐药的增加[5-10];β-内酰胺抑制剂复方制剂本身易诱导细菌产生耐药菌株,临床若广泛使用,特别是临床无指征用药,势必造成耐药菌株的扩散和传递,同时这两类药物价格一般偏高,从经济角度考虑也是不合理用药。因此,应严格遵循《抗菌药物临床应用指导原则》用药。要克服这些不足,不仅要贯彻执行好《处方管理办法》和《抗菌药物应用指导原则》,还要使临床医师能够在具体运用中严格用药指征,明确联用效果,依据药物药效学原理、药物动力学特点,坚持用药梯级原则,有针对性地、稳妥地选择相应抗菌或有效联合用药,从而降低不良反应发生,减少二重感染几率,控制耐药性菌株增长,延缓用药升级,力求经验用药与检验结果相结合,从而进一步提高临床合理使用抗菌药物水平。

[1]吴杨冰.抗菌药物不合理使用处方分析[J].医药导报,2006,25(3):262-263.

[2]苗健伟,牛诚,万杰.抗感染药物溶媒的合理选择[J].中国药物使用与监测,2006,3(5):36.

[3]刘建华,刘勇.β-内酰胺类和大环内酯类药物联合应用治疗社区获得性肺炎[J].中国抗生素杂志,2007,32(1):1-5.

[4]王晓旭,郝建秀,胡文军.我院门诊输液中抗菌药物使用分析[J].中国医院药学杂志,2006,26(4):490.

[5]张万智.9819张门诊处方抗菌药物应用分析[J].中国现代医生,2008,46(15):186.

[6]梁少琼,廖朝峰,刘桂珍.2007年我院氟喹诺酮类抗菌药物应用统计分析[J].中国现代医生,2009,47(1):19-21.

[7]王其柱,徐穆民.喹诺酮类药物所致的药源性疾病[J].中国现代医生,2007,45(19):113.

[8]刘銮妹.我院儿科门诊处方抗菌药物应用调查分析[J].中国当代医药,2009,16(17):146.

[9]王智颖,徐雪荣.我院医院制剂临床应用分析[J].中国当代医药,2009,16(17):143-144.

[10]查勇,赵燕,覃正碧.我国基本药物的地位与合理用药[J].中国当代医药,2009,16(5):95-96.