我院2003~2008年30例干细胞移植患者术后早期抗感染药应用分析

2010-03-26欧阳华陈锦辉厦门大学附属中山医院厦门市361004厦门大学药学系厦门市361001

欧阳华,陈锦辉(1.厦门大学附属中山医院,厦门市361004;.厦门大学药学系,厦门市361001)

干细胞移植作为一种治疗恶性血液病的手段已日趋成熟,在移植前为杀灭异常增殖的白细胞,常给予化疗及放疗处理,患者免疫功能亦受到严重抑制。移植后早期(即造血抑制期),由于外周血白细胞数下降至极低限,患者极易出现感染,而此时移植的干细胞尚未开始发挥作用,任何部位的感染均可能导致严重的败血症而引起死亡,加上预处理后易并发口腔黏膜溃疡、其他部位黏膜损伤以及锁骨下静脉导管的放置等因素,感染仍是干细胞移植后主要的并发症和死亡原因之一。感染病原体可分为起始感染的病原体(细菌和病毒)和继发感染的病原体(抗生素耐药的细菌、真菌和病毒)。由于广谱抗感染药与免疫抑制剂的广泛应用,更易引发菌群失调,诱发耐药菌株。因此,了解干细胞移植患者术后早期抗感染预防和治疗药物的合理应用,对防治感染具有重要作用。鉴于此,笔者对我院2003~2008年30例干细胞移植患者术后早期抗感染药的应用情况进行调查与分析。

1 资料与方法

1.1 资料来源

资料来自我院病案室2003~2008年30例干细胞移植患者出院病历及药物信息库系统。其中,男性16例,女性14例;年龄7~56岁,平均26.6岁;急性淋巴细胞白血病(ALL)12例,慢性粒细胞白血病(CML)8例,急性粒细胞白血病(AML)3例,重型β地中海贫血2例,急性非淋巴细胞白血病(ANLL)1例,阵发性睡眠性血红蛋白尿(PNH)1例,急性早幼粒细胞白血病(APL)1例,急性粒-单核细胞白血病(ANUL-M5)1例,急性单核细胞白血病(M5)1例。

1.2 方法

采用金额排序法分析抗感染药应用情况,统计销售金额排序列前10位的抗感染药应用情况;统计干细胞移植患者的感染情况,并对病原菌进行分离培养。限定日剂量(DDD)采用世界卫生组织(WHO)药物统计方法合作中心推荐的DDD作为测定药物利用的单位,DDD值根据《新编药物学》(第16版)确定。用药频度(DDDs)=总用药量/该药的DDD值,DDDs值越大,表明该药的使用频率越高。药物利用指数(DUI)=DDDs/总用药时间,DUI>1.0为用药不合理,DUI≤1.0为用药基本合理。

2 结果

2.1 术后感染情况

30例患者术后共有26例出现不同程度的感染,感染率达86.67%,11例出现2~3个部位的合并感染,其中呼吸道感染12例,口腔感染9例,泌尿系统感染8例,胃肠道感染4例,皮肤(包括肛周)感染3例,锁骨下深静脉置管感染1例,败血症1例。除1例因移植物抗宿主死亡外,其余治愈或好转。

2.2 病原学检查

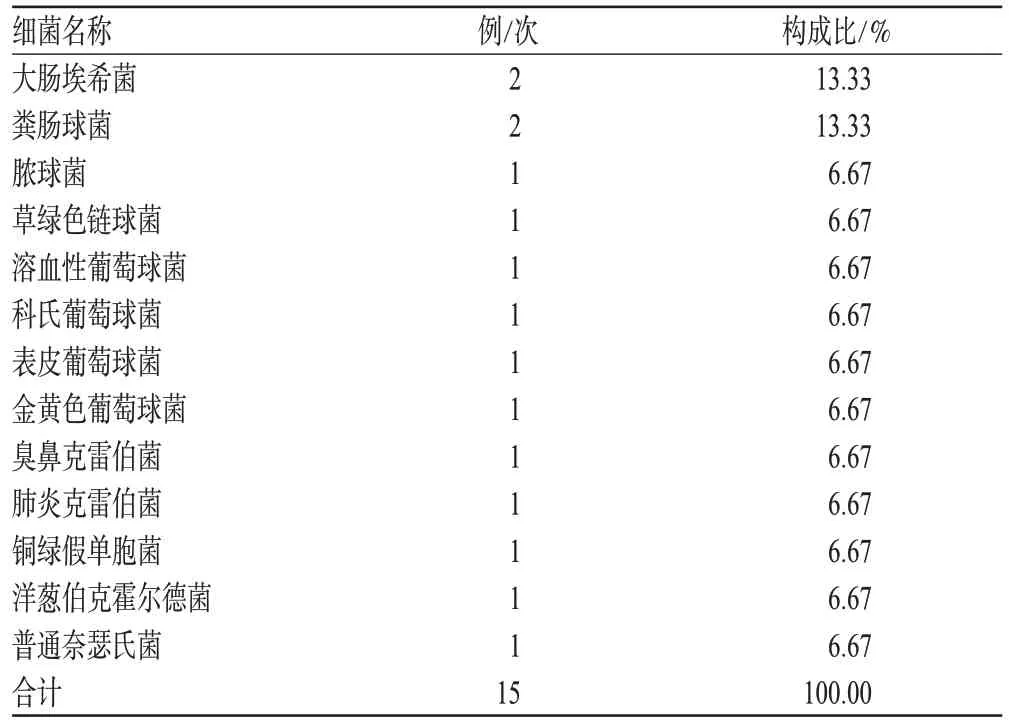

对26例术后感染患者的血液、尿液、粪便、痰液及咽拭子进行细菌培养及药敏试验。其中,11例患者有病原学证据,7例为单一感染,4例为混合感染。病原微生物的构成统计见表1。

2.3 抗感染药费用情况

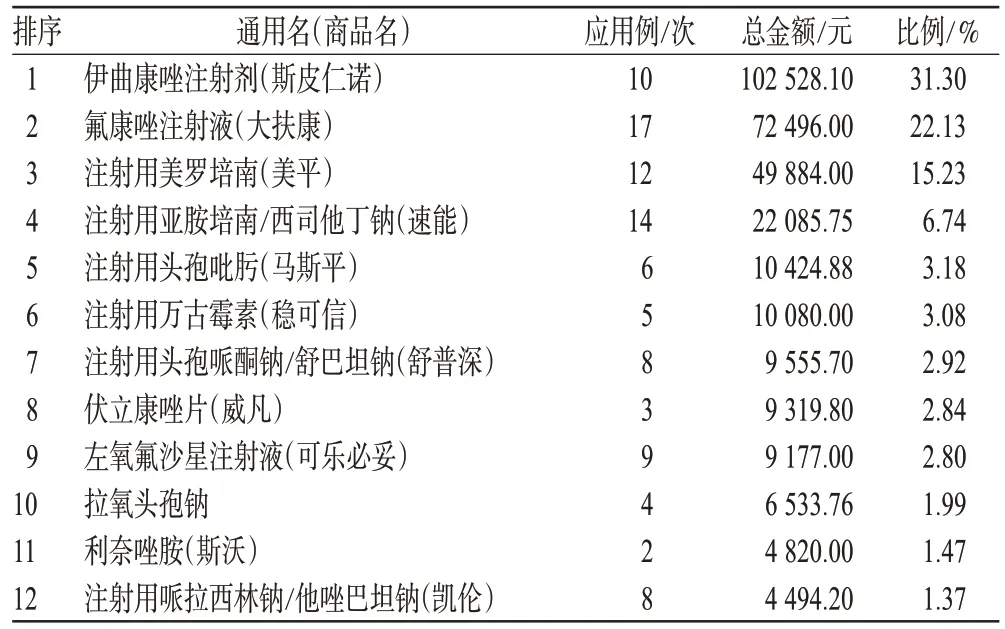

30例患者术后早期抗感染药总费用为327 598.23元。销售金额排序列前12位的抗感染药及占抗感染药总费用的比例统计见表2。

2.4 抗感染药应用情况

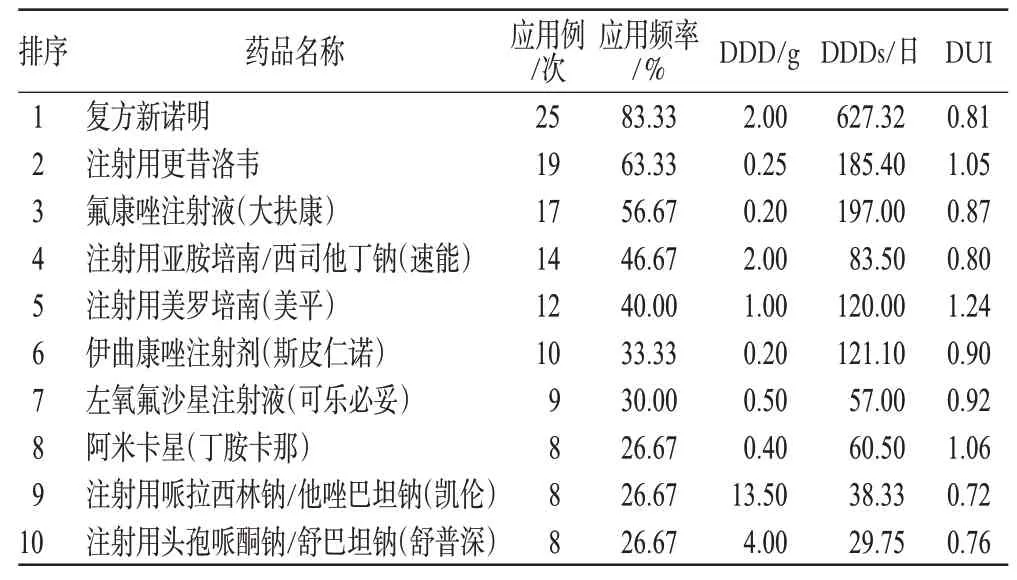

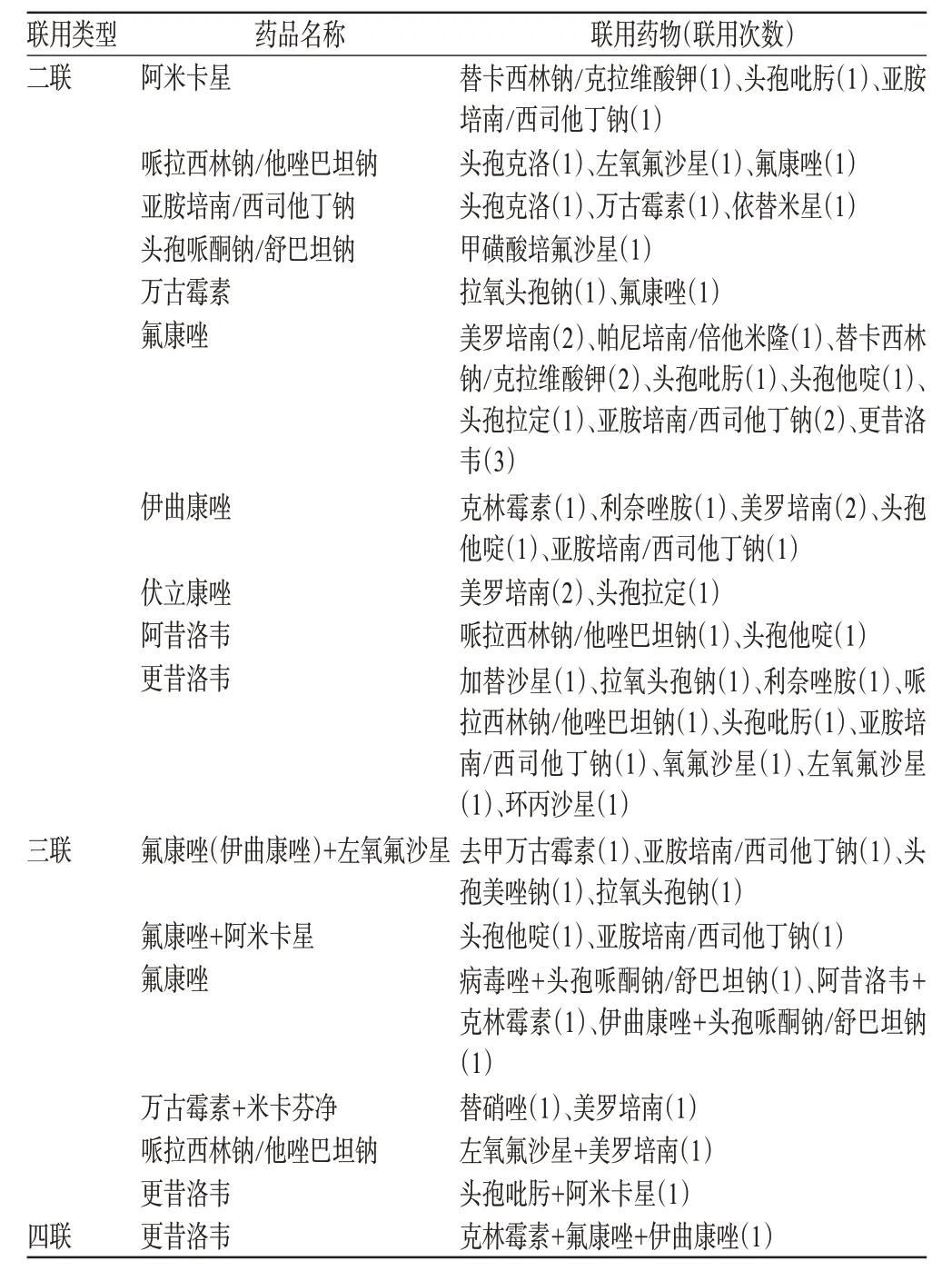

30例患者全部应用了抗感染药,共53种。应用例/次排序列前10位的药品统计见表3。23例患者联合应用了抗感染药,占全部病例的76.67%。总的药物联用达52例/次,其中二联用药38例/次,占73.08%;三联用药13例/次,占25.00%;四联用药1例/次,占1.92%。联用情况统计详见表4。

表1 11例患者检出病原微生物构成统计Tab 1 The constituent of pathogenic microorganisms from 11 cases

表2 抗感染药销售金额统计Tab 2 Consumption sum of anti-infective agents

表3 应用例/次排序列前10位的药品统计Tab 3 Top 10 anti-infective agents in terms of utilization frequency

3 分析与讨论

我院干细胞移植术后感染部位主要为呼吸道(12例)、口腔黏膜(9例)及泌尿系统(8例),这是因为预处理后皮肤黏膜层会不同程度地受损,皮肤黏膜破损、鼻咽及呼吸道成为病原菌入侵的主要途径[1]。因此,在预处理中做好鼻咽、皮肤黏膜的保护对减少移植后早期感染有重要意义。由表1可见,检出的感染病原体多为耐药性细菌,移植后主要的革兰阴性菌为大肠杆菌、克雷伯菌,而革兰阳性菌常见为葡萄球菌、链球菌与肠球菌。这是因为目前真菌的鉴定主要依赖真菌培养,但等待培养结果时间较长,一般需要10 d左右,还存在培养结果阴性或假阳性,不能为临床提供早期诊断的依据,故不能完全依赖真菌培养,需进行经验性治疗[2]。值得注意的是,26例出现感染症状的患者中,仅11例检出感染病原菌,细菌培养阳性率为42.31%,培养阳性率较低可能与预防性应用抗感染药有关[3]。

表4 抗感染药联用情况统计Tab 4 Combined application of anti-infective agents

由表2可见,抗真菌药伊曲康唑、氟康唑、伏立康唑分别排在销售金额排序列前12位的1、2、8位,除因为这3种药价格比其它药高外,还由于干细胞移植患者接受大剂量的放疗、化疗使中性粒细胞减少,免疫抑制剂及广谱抗菌药物的应用、导管的留置使真菌感染的几率大大增加,而真菌感染病死率更是高达70%~90%[4],因此抗真菌药应用较多。念珠菌和曲霉菌是干细胞移植患者常见的致病菌,其中又以各种念珠菌感染最常见。伊曲康唑、氟康唑主要针对白色念珠菌感染,由于其价格适中,不良反应小,仍是目前最常用的预防性抗真菌药,对非白色念珠菌及曲霉菌感染则无效。伊曲康唑由于其抗菌谱覆盖了念珠菌及曲霉菌等临床上常见的致病菌,毒副作用可耐受,在预防抗真菌治疗中备受推崇,唯有其价格昂贵使许多患者难以承受[2]。排序列第3、4位的美罗培南与亚胺培南/西司他丁均属碳青霉烯类抗生素,对革兰阳性球菌、革兰阴性杆菌和多数厌氧菌具强大的抗菌活性,适用于肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌等细菌所致的败血症、下呼吸道感染及复杂性尿路感染、腹腔感染等[5]。干细胞移植术后出现感染主要的革兰阳性球菌是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA),该菌对β-内酰胺类、氨基糖苷类、大环内酯类、喹诺酮类药大多耐药,呈现多重耐药[6],这导致了平常较为常用的抗生素如β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂头孢哌酮钠/舒巴坦钠、哌拉西林钠/他唑巴坦钠、左氧氟沙星、阿米卡星等的应用例/次及销售金额排名靠后。万古霉素与利奈唑胺均可用于治疗MRSA。利奈唑胺作为第1个用于临床的新型唑烷酮类抗菌药物,抗菌机制为抑制细菌蛋白质合成的最早阶段,而其它抗菌药物抑制细菌蛋白质合成的最后阶段[7]。由于该药独特的抗菌机制,不仅与其它药物无交叉耐药性,而且对耐甲氧西林葡萄球菌、耐青霉素肺炎链球菌、耐万古霉素肠球菌等有较强的抗菌活性,是临床上抗感染治疗的重大突破,但其价格昂贵,临床应用仍然受限。临床上仍应首选万古霉素作为耐药革兰阳性球菌的治疗药物,只有在确定为耐万古霉素菌感染时,才考虑应用利奈唑胺。

表3中,排序列第1位的复方新诺明是目前磺胺类药中抗菌最强、价格低廉的常用老药,针对大量、长期应用免疫抑制剂造成免疫功能低下的患者极易感染的卡氏肺孢子虫肺炎有很好的疗效,同时也用于移植前的肠道预处理,故使用频率较高。巨细胞病毒(CMV)感染是干细胞移植术后最严重的并发症之一,病死率极高,临床上最常见的是CMV感染引起的间质性肺炎,病死率高达90%[8]。目前,预防CMV感染的药物主要有更昔洛韦与阿昔洛韦。更昔洛韦是比阿昔洛韦更广谱、抗病毒作用更强的药物,故临床更常用更昔洛韦。本次调查中,更昔洛韦的应用例/次列第2位,用药基本合理,但由于其有肾脏损害、骨髓抑制、中枢神经系统等副作用,部分患者改用阿昔洛韦来预防病毒感染。左氧氟沙星属喹诺酮类药,用于革兰阴性杆菌所致下呼吸道感染,但由于喹诺酮类抗菌药在我国临床应用普遍,细菌耐药率较高,需注意合理应用。表2中,排名靠后的青霉素类和头孢类、喹诺酮类在表3的排名依然靠后,DDDs依然偏小,从另一方面说明干细胞移植患者因为免疫力低下,一旦发生感染往往是比较严重的,临床常规应用碳青霉烯类抗生素或万古霉素等强效广谱抗菌药物,这样其它青霉素类和头孢类抗生素的使用频率就少了;再加上这些常用抗生素的种类较多,选择余地大,临床应用分散,所以排序较后。调查结果还显示,应用例/次列前10位的抗感染药中,除更昔洛韦、美罗培南、阿米卡星的DUI分别为1.05、1.24、1.06外,其它药物的DUI均<1.0,表明我院干细胞移植术后早期抗感染药的应用基本合理。

联合用药的目的是利用药物间协同作用而减少用药剂量和提高疗效,从而减少和降低药物的毒性及不良反应,延迟和减少细菌耐药性的发生[9]。由表4可见,76.67%的病例联合应用了抗感染药,抗感染药联用现象较多,配伍方式较繁杂,且预防性联用情况较普遍。较为普遍的情况:抗细菌与抗真菌药、抗病毒药联合应用,一方面是由于干细胞移植术后由于病情的特殊性,需要医师经验性治疗预防感染;另一方面,也反映了干细胞移植术后抗感染药应用缺乏比较规范的指导,临床对抗感染药选用随意性大、协同针对性不强、抗菌谱覆盖重点不明确等问题。《抗菌药物临床应用指导原则》指出,单一药物可有效治疗的感染不需联合用药,联合用药通常采用2种药物联用,3种及3种以上药物联合仅应用于个别情况[5]。表4中,三联及三联以上用药占联合用药的26.92%,比例较大,应引起足够重视。联合用药中还出现同类药物重复应用的现象,如氟康唑+伊曲康唑联用,这2种药同属三唑类抗真菌药,联用其疗效不会呈累加作用,反而会出现不良反应。另外,《新编药物学》(第16版)中指出,更昔洛韦不宜与亚胺培南/西司他丁联用。这些现象都应引起临床医师注意。调查结果表明,我院在抗感染药联用方面存在不足之处,须加强监管,尽量避免抗感染药的不合理联用。

干细胞移植患者术后早期免疫力低下,是感染的易感人群,具有发生率高、感染部位多、病原体复杂、感染的临床症状和体征不典型等特点[10]。对干细胞移植患者进行预防性抗感染给药是必须的。同时我们也应看到,由于长期、大量的广谱抗感染药应用,易引起体内菌群失调与继发耐药性细菌、真菌及病毒感染发生。因此,对干细胞移植患者的感染在预防性给药的同时,应根据病原学证据、患者实际情况与药物代谢特点及时调整用药,同时减少DUI>1的药物应用与多种抗感染药联用。

[1]张 玲,尚振川,苏春蓉,等.21例造血干细胞移植术后医院感染临床分析[J].中华医院感染学杂志,2007,17(11):1 371.

[2]许利民,王 劲.恶性血液病患者继发侵袭性真菌感染的诊治进展[J].重庆医学,2008,37(5):541.

[4]Koldehoff M,Zaktzewski JI.Modern management of respiratory failure due to pulmonary mycoses following allogeneic haematopoietic stem cells transplantation[J].Am J Haematol,2005,79(2):158.

[5]卫生部,国家中医药管理局,总后卫生部.抗菌药物临床应用指导原则[S].卫医发[2004]285号.

[6]梁蓓蓓,王 睿.利奈唑胺、去甲万古霉素等抗菌药物对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的抗菌活性[J].中国临床药理学与治疗学,2008,13(9):1 046.

[7]王从容.抗菌新药——利奈唑胺[J].中国医院药学杂志,2006,26(5):416.

[8]徐春浩,梁 辉.干细胞移植后的巨细胞病毒感染[J].中国组织工程研究与临床康复,2007,11(42):8 549.

[9]王 峰.感染病合理用药[M].第1版.北京:人民卫生出版社,2004:89、454.

[10]林 臻,张 弛.白血病患者医院感染的研究进展[J].医学综述,2008,14(4):587.