工作过程系统化课程体系设计研究

2009-01-27李军魏文芳李南峰张德新祝移民

李 军 魏文芳 李南峰 张德新 祝移民

[摘 要] 高职课程体系是工学结合人才培养方案的核心,是工学结合课程开发的基础和起点,也是统领高职校企合作建设专业的“制高点”。因此,按照工作过程系统化的要求设计课程体系是高职院校“工学结合”的必由之路。十堰职业技术学院近年来在工作过程系统化课程体系设计研究上进行了有益的探索和实践,并取得了比较明显的成效。

[关键词] 高职教育;工学结合;工作过程系统化;课程体系;设计

[中图分类号] G710[文献标识码] A[文章编号] 1008-4738(2009)06-0001-05

[收稿日期] 2009-08-20

[作者简介] 李 军(1974-),男,十堰职业技术学院教务处处长,讲师;魏文芳(1963-),男,十堰职业技术学院院长,副教授;李南峰(1951-),男,十堰职业技术学院督导专家组组长,高级实验师;张德新(1955-),男,十堰职业技术学院副院长,教授;祝移民(1965-),男,十堰职业技术学院高职研究所所长,副研究员。

“工学结合”是中国高职教育发展的必由之路,很多高职院校都在探索“工学结合”培养人才的方式,有的院校重在师资结构,大规模引进企业人员担任教师;有的院校加强校企合作,把企业搬进了校园;有的院校从课程着手,与企业联合开发课程。不管怎么做,高职的“工学结合”一定应当归结于专业建设上来。对此,马树超、范唯有很好的论述:“专业建设是高职教育与社会的契合点,也是高职教育办出特色的关键。”[1]张尧学则认为:“(高职)人才培养要注意两个系统,即系统地设计和推进实践技能的培养过程,系统地设计和推进基础理论知识的培养过程。这两个轮子互相联系、紧密结合,这是高职教育培养模式改革的重点。”[2]笔者认为,“工学结合”在专业建设上的最好体现就是采用工作过程系统化的课程体系。

一、工作过程系统化的课程体系设计

工作过程系统化的课程体系设计是指基于职业岗位工作任务的工作过程,综合考虑人的职业发展和社会发展要求,系统化地构建培养高素质高技能人才的课程体系。

十堰职业技术学院(以下简称十堰职院)设计了工作过程系统化的“211”课程体系结构模式,即课程体系基本由四大块组成:2级基础课程平台(公共基础课、专业基础课)、1个学习领域课程群,1个素质拓展课程子系统。其结构图例如图1所示[3]:

其作用是:公共基础平台主要为专业学习和职业发展提供必要的基础理论;专业基础平台课程则重点培养学习领域所需要的专业基础理论;学习领域由职业岗位的典型工作任务转化而来,通过“在工作中学习,学习的内容是工作”,达到“授人以渔”的目的;考虑到学生的未来发展需要,由相近或相关领域课程构建的专业拓展平台,则拓宽了学生发展的空间和渠道。这里,凡是侧重学生素质教育,时间跨度较长的基础课程,包括专业素质拓展课程,都作为素质拓展子系统,贯穿人才培养全过程。

二、工作过程系统化课程体系设计的思路

工作过程系统化课程体系设计应当有明确的思路,从十堰职院实践的经验来看,在确定新课程体系设计的思路时,应当解决以下四个方面的问题:

1.系统制定课程体系设计的流程和标准

所谓设计流程,就是要明确新课程体系设计的过程和主要环节。为此,十堰职院专门研究制订了工作过程系统化课程体系设计的流程,如图2所示:

有了流程,仅是解决课程体系设计的程序问题。为保证课程体系设计达到较高的标准和水平,十堰职院还制订了《十堰职院工作过程系统化课程体系开发模板》,建立了课程体系评审专家组,对各专业新课程体系的开发进行指导、评价。

2.广泛开展高水平的培训

当前几乎所有高职院校在新课程体系开发中都会面临执行者的问题:一方面新课程体系几乎是颠覆传统学科式教育模式,另一方面,这个颠覆者却要由学科体系下培育出的教师来担任。这种情况下,单纯依靠行政力量来推行新课程体系设计是很难达到预期效果的。基于“在理解基础上的执行才是好的执行”的认识,十堰职院选择了对全体教师开展全员培训的做法,使教师们明白为什么要改和怎么改,明白不是政策要我改,而是社会、家长、学生要求改,明白采用工作过程系统化课程体系设计培养学生才能体现就业导向,才能提高就业率。为此,学院在3个月内分别邀请了姜大源教授、赵志群教授、高林教授等国内知名专家对全院教师进行培训。姜大源教授重点阐述了当代高等职业教育的最新理念,介绍了国家示范性高职院校的成功经验;高林教授重点介绍了国内外基于工作过程课程体系设计的思路和成功案例,赵志群博士则介绍了德国基于工作过程课程开发模式,还亲自召开了模具专业的实践专家研讨会,提炼了该专业的典型工作任务,向全院教师演示了如何开好实践专家研讨会。

3.合理选择课程体系的模式

在学习比较了姜大源、高林、赵志群、徐国庆、戴士弘等职教专家的职教理论后,学院博采众家之长,提出了具有自身特色的“211”课程体系模式,这也是在充分考虑到国情、地方经济发展情况、学院办学情况基础上的理论创新。与其他专家的理论相比,十堰职院提出的“211”课程体系模式更加符合中国的国情。首先,考虑到课程改革和建设是一个长期和逐渐演变的过程,目前还很难做到完全解构并重构学科知识于学习领域之中,这时就全面舍弃具有学科体系特征的公共基础和专业基础理论课,势必造成高职的培养目标向中职偏移,不利于高职毕业生的职业发展;其次,学习领域的实施对师资、设备等教学条件要求较高,以当前学校的条件,对部分学习领域做到“在工作中学习”可能存在实际困难;第三,鉴于中国国情,一些课程如“两课”等,硬性套入学习领域并不能获得好的效果。因此,十堰职院提出了符合国情的“211”课程体系模式。

巧合的是,在2009年3月底学院提出此课程模式后不久,时任高教司司长的张尧学院士便提出了按照“两个系统化”要求设计高职学生培养方案,而“211”课程体系模式恰恰符合“两个系统化”的要求。

4.充分考虑课程体系设计的可操作性

最好的不一定是有用的。在课程体系开发设计时,需要将行业企业的状况与学校的当前实际结合好,即要考虑到课程体系的可操作性。如对于某些有过高要求(师资、学生基础、硬件条件等)的典型工作任务,在将其纳入课程体系时应当考虑到学校的实际情况。对此,一方面高职院校要认真听取行业企业专家的意见,另一方面又不能完全照搬企业的情况,而是应当仔细分析并做出科学判断:哪些典型工作任务是可以在学校转换成学习领域的、哪些典型工作任务是可以通过校企合作满足教学要求的、哪些典型工作任务暂时还不具备条件暂时不能开发为学习领域的,重要的是要将满足工作需要的能力、知识、素质等通过其他方式传授给学生。十堰职院的经验表明,专业所面向职业岗位的典型工作任务一般在10至20个,但最终转换成学习领域的典型工作任务却是8至12个左右。一些不便于教学或条件不具备的典型工作任务没有转换成学习领域。

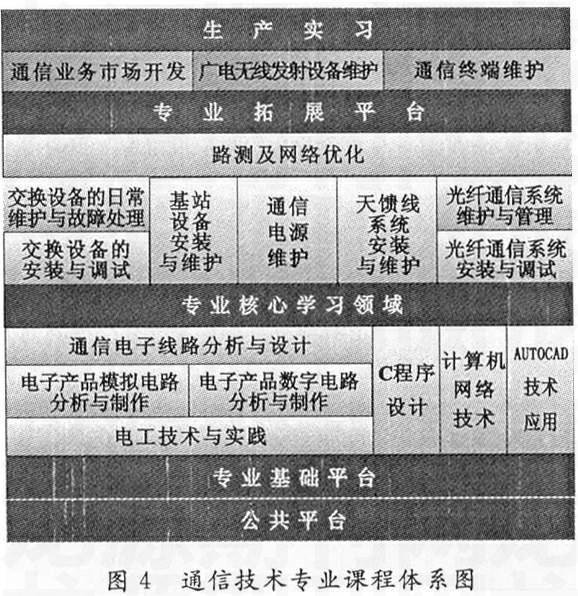

三、工作过程系统化课程体系设计案例

1.制造类专业设计案例

图3是十堰职院模具设计与制造专业设计的工作过程系统化课程体系。其特点是对职业岗位进行分析后,得出模具专业的主要专业能力(模具设计能力、模具制造能力和模具修配能力),以此为培养主线,综合考虑毕业生就业后的职业成长路线和社会发展要求(调研表明,该专业相当一部分学生会在就业一段时间后进行自主创业,因此专门设置了管理类课程),以就业所需要的知识、能力、素质为导向构建出工学结合的课程体系。实践表明,改造后的课程体系下培养的学生职业能力明显增强,更能满足用人单位和社会的需要。