指尖上丰彩 巧手学编织

2024-03-10宋玉梅李光源苗芃菲周微波成梅

宋玉梅 李光源 苗芃菲 周微波 成梅

创新整合点

1.美劳共生

(1)“共生”这一概念源于生物学领域,是指两种不同生物之间所形成的紧密互利关系。

(2)美劳双向奔赴。美术学科强调大美育观、大概念串联、大单元教学、大任务设计的新课堂,劳动教育着重培养劳动观念、劳动能力、劳动品质、劳动精神,美劳的双向奔赴,有利于开展跨学科人才的培养。

(3)编织——具备跨学科融合的要素。本课程以“编织”作为主题单元,融合美术学科的造型、色彩等要素,以及劳动教育中传统工艺制作任务群,进行融合实践。

2.信息化赋能

(1)碎片化学习。美术劳动教育面临学生基础差异大、天赋差异大的问题,如何进行有效的学习?我们的策略是进行碎片化学习。学习时间碎片化:学生可以利用碎片化时间学习,依据小红书、抖音、视频号等微视频软件发布的教程,反复推敲琢磨练习;学习内容碎片化:将编织课程分步进行学习,最后达到内容的整合。

(2)利用VR等技术,创新丰富美劳课堂的教学形式。学生在观看编织微课、教师示范时,往往是第二视角,不容易学习和理解;学生借助VR等技术,可以以第一视角身临其境地感受编织技法,真实体验学习,从而增强学习效率。

(3)思维导图的构建。学生利用WPS在线文档和希沃白板等工具构建编织课程思维导图,从而将知识点串联成大概念,提高审美感知和文化理解等核心素养。

(4)利用大数据反馈,让我们的课程精准化、学习个性化。课前通过腾讯文档、问卷星等平台对学生学情进行摸底,根据学生对编织知识的反馈,专门设置课程,达到精准化教学、个性化学习的效果。让课程模式从传统的教学模式走向数据驱动的精准教学模式。

3.有温度的新学堂

本课程为学生量身打造了“无边界学习”。当学生沉浸式体验在手工制作的乐趣中时,一个有温度的美劳共生新学堂正在悄然形成。从文化感知到创作体验,五彩绳、中国结、手工编织、绳结艺术等这些带有浓重色彩的语言里无不流淌着中国文化的血脉,一切正向美而生……

4.齐韵精粹

我们关注非遗文化在美术劳动课程中的融合,在淄博记忆里,编织是百姓手中的根根苇编,是柳条、藤条的齐品手造……我们团队的编织课程,用“指尖技艺”让非遗技艺“活”起来,让学生完整体验齐品淄博的匠心独运。

课程纲要

编织是一种古老工艺,也是一门艺术;编织是一种技术,也是一项手指运动。编织让人心灵手巧,给人以美的享受。编织还是一项非常有益于身心健康的静态运动,编织的节奏性和重复性可以引起人的放松反应,压力激素水平下降。

中国传统文化中蕴含着丰富的艺术教育资源,我们汲取传统文化中的艺术精华、精神积淀、审美情趣,通过在编织校本课程中渗透传统文化教育,不仅使学生掌握美术的专业知识和技能,而且有效促进了中国传统文化的传承和发展。此校本课程的开设,让教师可以根据项目式教学法合理帮助学生搭建创造性思维支架,同时打破了传统课堂的固有模式,让学生在轻松愉快的氛围中主动学习。学生能够运用自己的创造性思维开动脑筋,创造性地解决问题,在教学实践中提升课程的目标意识,有效地培养创造性思维。

学情分析

本课程教学面对的是六、七年级的学生,他们正处于初中的起始阶段,这个阶级正是社交和情感发展的重要阶段,学习能力和习惯正在逐渐形成,他们对美好事物具有好奇和尝试的心理。同时,学生学科基础差异较大,天赋差异较大。笔者通过问卷调查,发现了以下问题:

(1)学生对编织文化认知积淀较少。对于编织内涵的了解仅局限于动手操作层面,关于编织文化的历史、技法,特别是内涵等了解较少;

(2)学生参与的编织实践活动较少,只有少数学生参与过与编织相关的研学活动,而参加的以编织为主题的非遗和传统文化活动更少。

基于以上学情,本课程选择了具有浓厚民族色彩的编织作为他们实践的对象,以“美劳共生”为切入点,设计了跨学科融合下的编织多维探究实践。通过对编织的学习,不仅可以满足学生动手参与劳动的要求,让他们了解更多的中国传统文化和民间工艺美术,而且增强了他们对祖国文化的自豪感,感悟新时代工匠精神。

课程目标

第一,通过网络等多种资源探究编织历史和编织文化的形成与发展,感受传统文化的魅力,提升文化自信。

第二,通过编织的反复练习,提升劳动品质;通过挑战制作不同难度的编织作品,体验成功感、成就感,继而学会在生活中应用,养成劳动习惯;从会编到编得精美,培养激发工匠精神。

第三,通过对作品造型色彩的创意实践,形成从单一技法到多种技法的创意融合,提升发现美、欣赏美、创造美的能力。

课程实施

第一,顶层设计。在每学期开学之初根据学情对《巧手学编织》进行规划与整合,对课程进行调整和迭代升级,研讨课程的设计、课程的形式,深度挖掘课程特色,以及美劳学科互相渗透的创新点,探索提升课程的新手段、新方法。

第二,兩个基地。积极整合学校现有资源,精心打造实践场所,形成了以“齐风雅韵创意工坊”“齐尚布艺坊”等为代表的实践基地,为《编织》课程在课堂落地提供了空间保障。

第三,四个途径。依托课堂主阵地,积极拓展课程实施途径,形成了课程实施的四个途径——美术学科课堂、劳动教育课堂、社团活动和拓展选修课、研学课程和假日课程。在劳动课堂中结合端午主题进行五彩绳编织的基础性学习,在美术课堂中以曼达拉为专题进行编织的创新性学习,通过《浓情端午手作馨香》《爱上编织》《千变万化学编织》等选修课进行智趣学习,通过齐风雅韵创意工坊和齐尚布艺坊进行卓越学习,通过寻找以身边的非遗项目为主题的假日研学课程,将编织融入学生的生活,深度学习。

第四,四全策略。全程覆盖,全域融入,全景支持,全员参与。

教学环境与准备

教学环境:多媒体教室、希沃触控一体机、希沃白板5软件。

准备材料:剪刀、木棍、线绳、毛线、麻线等。

教学过程

第一单元《编织历史渊源》

(1)导入

课前学生搜集生活中的编织艺术作品,通过搜集生活中的编织作品来理解和分析新知识。

(2)新授部分

①了解编织艺术。

编织艺术作为一门古老的民间工艺美术,在长期的发展过程中凝聚了历代劳动人民的灵巧和智慧,他们将简单的绳线赋予了丰富的艺术内涵,展现了强烈的装饰美、民族美、世界美。

编织艺术的历史发展阶段:原始社会时期的编织——汉唐的区域化编织特色——明清时期编织工艺的全面发展——现代编织工艺。

②学习编织结构。

认识了解编织的最早呈现形式,即以几根苇条为一组,也有以两条为一组,作“一经纬”,竖经横纬,编织成片。经纬以垂直交叉,相互错开,成“人”字纹。了解编织最早的起源形式,能够为后面的学习奠定基础。

不同区域的编织艺术品欣赏、传统编织艺术作品与现代艺术作品的欣赏,形成不一样的视觉冲击力,激发学生浓厚的学习兴趣。

③学生活动:对搜集到的生活物品进行再创造。要求:运用本节课所学的编制结构能够简单编织;小组合作体现团队凝聚力。

作品展示:学生自评、互评和教师评价。

(3)拓展

师:同学们,编织就在我们的身边,艺术品有很多,我们生活中具有使用功能的编织工具有哪些呢?编织艺术在现代又有哪些创新呢?

(4)小结

学习了我国编织艺术的历史发展阶段我们可以感受到,编织其实就是我们的生活,一纹一路,皆是艺术。

第二单元《编织挂毯》

(1)导入

教师展示视频图片,提问:同学们知道这是一种什么样的艺术形式吗?学生各抒已见,引出“编织挂毯”。

(2)新授部分

①了解纤维艺术。

纤维艺术是以天然的动、植物纤维或人工合成纤维为材料,用编织、环结、缠绕、缝缀等多种制作手段,创造平面、立体形象的一种艺术。

纤维艺术按形式可分为传统样式的平面织物(壁挂)、现代流行的立体织物(软雕塑)、现代建筑空间中用各种纤维材料表达造型语言的作品。

②学习壁挂编织。

认识了解壁挂编织的材料,以及编织中最常用的几种结。

雀头结:是一种最简单也最实用的结饰,此结常用于绳子的固定,也可以用于大型壁挂的开始等。编织方法:准备两条线,用其中的一条线围绕中心线做一个圈;用这条线再绕一个圈;拉紧线,由此完成一个雀头结。

平结:中国结的一个基本结,有高低相等、不相上下之意,同时,又有征服、稳定的含义,如延寿平安、平福双寿、富贵平安、平步青云等。

编织方法:将一根绳对折做轴,另一根绳居中,B端在上,A端从对折绳下做挑、压动作,穿出;B端在上,A端从双绳下做挑、压动作,穿出;重复第二步;重复以上步骤,继续右左右左交替做,做到合适的长度剪线头烧结完成。

斜卷结(双卷结):以一根线做轴线,其余的几根线围绕轴线绕线编斜卷。每根线绕两圈,因此又叫双卷结。

③学生活动:编织一幅小型壁挂。要求:运用本节课所学的平结、斜卷结编法;体现团队的独特设计。

作品展示:自评、互评、师评。

(3)拓展

同学们,回想一下我们生活中见过的编织元素有哪些?

(4)小结

这节课,对平结和斜卷结进行了探究,万事开头难,一旦开始了,你的坚持和努力,一定会惊艳到你自己。

第三单元《浓情端午节,巧编五彩绳》

(1)导入

视频引入,学生通过视频了解端午节戴五彩绳是一重要习俗,代表了对未来美好生活的祝福。

(2)出示课题、学习目标

通過编织五彩绳,了解绳结文化,体验编织流程,掌握编织技法。通过参与端午民俗活动,感受中华民族传统文化的魅力,弘扬、传承传统文化,增强民族文化自信。

(3)学习活动一:编五彩绳,掌握技法

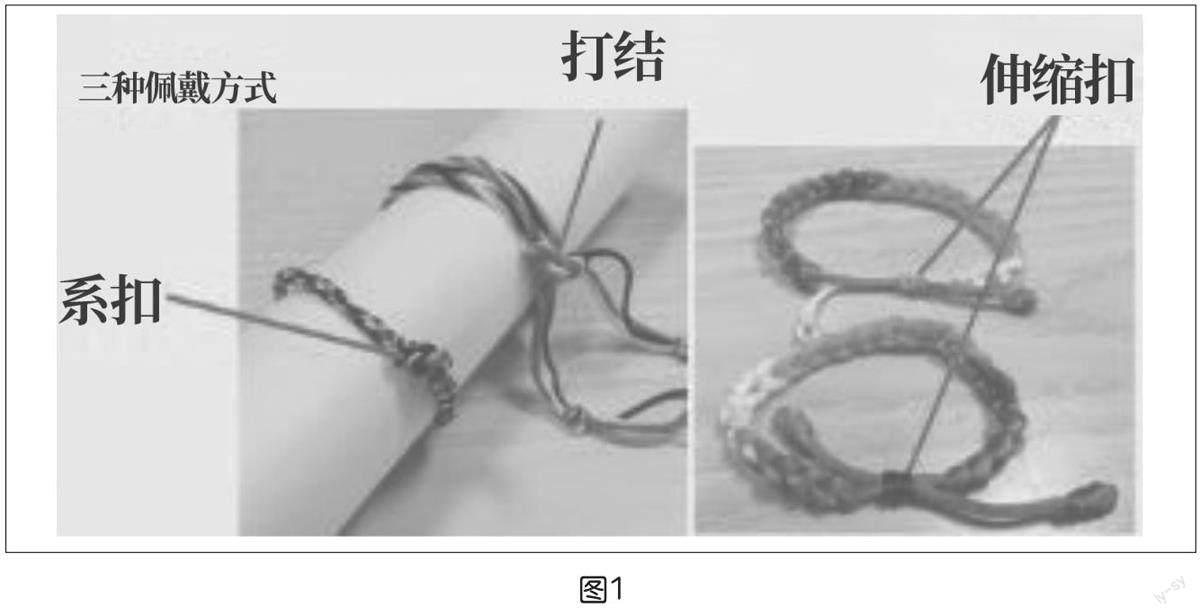

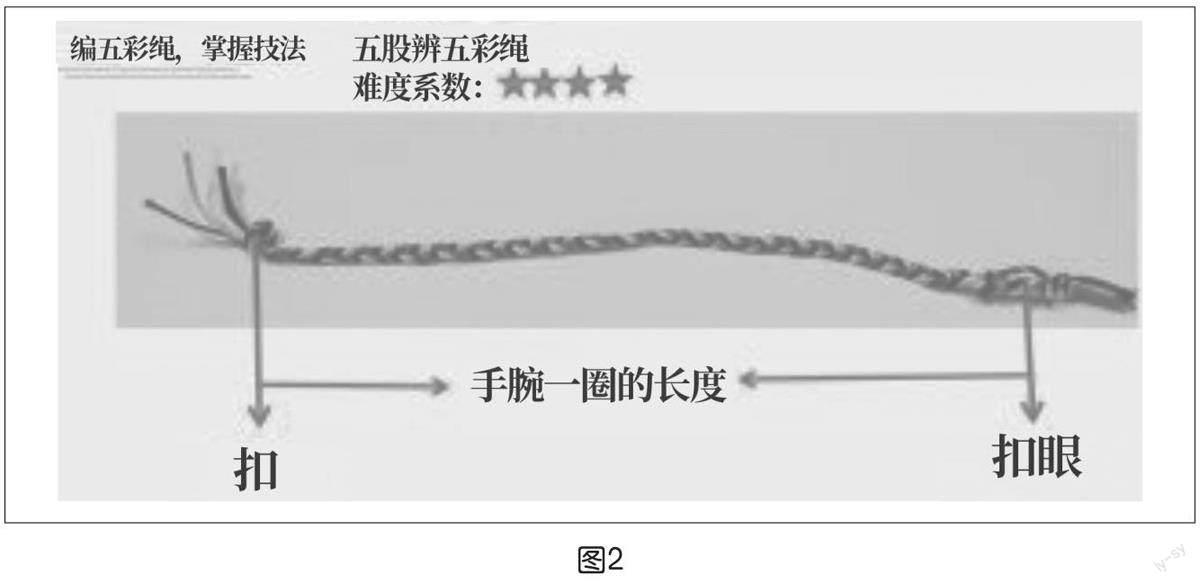

五彩绳因编结方法不同而呈现不同的姿态(十股辫、八股辫、七股辫、五股辫、平结、扭线等)。五彩手绳的结构,因佩戴方式不同而不同(系扣、打结、伸缩),如下页图1所示。系扣五彩手绳,需要有扣及扣眼,长度为手腕一圈略有余量,如下页图2所示。

①学生视频学习五股辫五彩绳编织方法、扭花五彩绳编织方法。教师与学生一起总结两种五彩绳的编织要点。

②学生任选一种,进行尝试编织。同桌互助。

③组内展示、评价五彩绳作品。班内展示,教师评价。

(4)学习活动二:传承传统文化

①通过视频短片,学习端午习俗。

②学生做端午节民俗活动规划,班内分享。

③教师点评,结合家庭情况与自身情况,合理安排时间参与端午习俗活动,增添节日氛围,感受节日文化。

(5)小结

在本节课中,学生回顾主要内容与收获,传承传统端午文化,最后以“端午安康”的问候语结束。

教学反思与成效

未来已来,《指尖上丰彩 巧手学编织——美劳共生》课程也要与时俱进,迭代进化,更好地体现时代性。厚植编织文化,打造立体多维的美劳共生育人体系,笔者所在课程团队关注编织技艺在学科课程中的融合,深挖编织课程。发掘编织课程中独特的地域文化和传统文化节日中的要素,将这些承载着编织文化美和独特地域美的成果展现给学生,并传承下去。

(1)将编织课程有机融入校园文化,实现环境育人。让墙壁会说话,为学生打造“编织”主题墙,生动形象地展示编织等元素。

(2)编织与课堂教学有机融合,实现课程育人。美术课上学习编织作品的色彩搭配,让作品呈现独具特色的色彩美感;劳动课上让学生学习编织技法,让学生熟练掌握编织技法,并应用于不同风格的作品中。通过以上课程,将编织融入学科课堂教学中,力求通过课程整合学习和实践探究,领悟编织文化精神内涵,体会工匠精神,实现美劳共生课程一体化,达到美育劳育树人的目标。

(3)编织有机融入实践活动,实现活动育人。学校每年有艺术节,学校开展编织艺术作品展,学生通过设计构思,将自己制作的作品以独特的视角呈现在观众面前,从而将美传递给大家。

团队将围绕“德修自省 学尚自主”的校训,继续坚定开发编织主题课程的初心,深入挖掘工匠精神的时代价值,讲好新时代“工匠精神”,打造立体多维的美劳共生育人体系。