智享课堂,慧生共赢

2024-03-10王婷

王婷

创新整合点

1.创设情境,促进深度学习

本节课运用数字故事、微课、模拟实验、史料佐证等信息技术融合教育来创设情境,促进学生的深度学习。在教学中,通过恰当的问题设计,引导学生思考,为他们创设交流合作、讨论质疑的氛围,激发学生从现象到本质进行问题探究的欲望,以此促进深度学习的发生。

2.分层递进,引领科学探究

学习任务层层递进,重点难点循序突破。在“说原子—画原子—探原子”这一主线活动中,让学生学会利用数字工具学习新知识、创造新知识,并利用数字工具将新知识与世界相连。本节课难点是通过理解卢瑟福轰击金箔实验进而理解原子的结构,但是此实验不能在实验室中操作,因而设计了Flash动画模拟此实验,利用技术助推对化学微观世界的探索,在课堂上实现了思维过程的可视化。

3.融入化学史,挑战跨学科学习

科学史也是科学家的奋斗史,更是人们不断战胜自我、寻求更大发展的创新史,了解这段历史有助于培养学生敢于质疑、敢于挑战的创新意识。化学与历史相融合引导学生学习科学家的探究精神,并了解研究微觀领域的重要科研方法。

4.双师合力,促学生共成长

通过双师课堂,以优带新,实现区域内教育质量的均衡。

教材分析

本节课是山东教育出版社出版的八年级全一册《化学》第三单元第一节的内容。教材从原子结构理论发展史的角度展开对原子结构的探索,科学发展的过程和学生认知发展的过程有着异曲同工之处。在前面学习微观化学世界时,学生从感性上可能会认为原子是一种实心球体,这与道尔顿最早提出原子的模型是一致的,所以教材让学生对科学家的认识有认同感,激发其探究的热情。由于学生主要的困难是缺乏微观想象力,而且让学生更深入地认识物质的微观构成,为认同“物质是可分的”辩证观点奠定一定的基础,也是本节课的教学目标之一,所以必须设计不超出学生接受能力的学习活动,帮助学生初步建立“物质是有结构的”“结构是有层次的”“基本构成是相同的”等化学基本观念。

学情分析

学生对分子和原子已经有了一定的认识,知道分子和原子都很小,在化学变化中原子可以重新组合形成新的分子,而原子不发生变化,那么原子是不是构成物质的最小粒子呢?对此学生可能会有不同的看法,可利用学生的认知冲突来开启教学,引领学生用发展的观点认识原子的构成。

教学目标

知识与技能目标:通过“说原子、画原子、探原子”的活动认识原子的结构。

过程与方法目标:通过感知科学家对原子结构的探究实验,提高实验探究意识和能力。

情感态度与价值观目标:通过学习原子结构发展史,初步树立物质无限可分的辩证唯物主义观点,学习科学家锲而不舍的精神,体会科学在人类发展历程中的重要贡献。

教学环境与准备

①教学环境:电子白板、触摸一体机、智慧教育平台等信息化教学设备和网络平台。主要用到的技术有数字故事、电子动画、微课程等。

②以课程标准、教材内容、学情三者为先决条件,确定本节课目标,做到目标引领课堂,目标贯彻始终。

③尊重学生认知基础,做到“先学后教 以学定教”。

④教学设计体现对当今学生的化学学科素养的培养要求,引导学生形成化学的基本观念;体验科学探究的过程,理解科学的本质,提高学生的科学素养。

教学过程

环节一:数字故事《原子结构发展史》—引发学生对原子内部结构的思考

教学内容:在学生预习的基础上提出两种对立的观点,通过科学家的探索历程展示科学的学习方法。

教师活动:引出课题,播放数字故事。

学生活动:提出疑问,观看数字故事《原子结构发展史》。从中了解了原子结构的发现历程,以及道尔顿的原子模型、汤姆森的葡萄干布丁模型、卢瑟福的行星模型、查德维克发现中子、波尔发现电子的分层排布等,认识到科学的发展是无限的,科学家的研究是在敢于质疑权威的前提下起步的,因此在探索的路上既要尊重科学,也要大胆质疑并不断创新,勇攀科学的高峰。

设计意图:体会原子的有核模型是如何通过实验事实建立起来的。使学生意识到任何科学原理的创立都要付出巨大的努力。引导学生理解科学的发展是无止境的,原子结构模型也在不断地完善。同时,在教学中渗透否定之否定的哲学思想。

环节二:活动与探究“说原子、画原子、探原子”—体验科学的魅力

教学内容:引导学生畅所欲言,对原子内部结构进一步思考,在说和画的活动中逐步清晰原子的内部结构,并且通过微粒的数字关系探寻更深奥的规律。

教师活动:设计情境让学生能够说出并画出自己想象中的原子或用橡皮泥做原子;在学生想象的基础上播放模拟卢瑟福α粒子散射实验,从科学角度论证原子的内部结构。

学生活动:

“说原子”—在小组内、课堂内的展示中,两所学校的学生根据自己的预习说一下自己心目中的原子。

“画原子”—用彩笔画出自己想象的原子,带橡皮泥的学生捏出自己想象的原子,并且在组内对自己“创作”的原子进行介绍(为什么是这样的结构)。在有了自己的认识之后,根据教师播放的动画模拟卢瑟福实验,得出三个结论:原子内部有相对较大的空间、原子核带正电、原子核质量相对较大但体积较小。

“探原子”—探究原子内部各微粒间的关系,即原子内部的电子、质子、中子之间的关系是怎样的?借助教师提供的数据及课本中的表格,发现原子内存在的一些规律。先在组内交流讨论,然后两校派不同的学生代表陈述自己的发现。

两所学校的学生针对难点展开探讨,利用学生之间的差异,可以形成激励。

学生总结出如下结论:在原子内部存在一个等式关系,即质子数=核电荷数=电子数;有的原子是没有中子的。

设计意图:根据对客观事物的观察分析,提出假设,这是人们在研究问题时常用的方法。这样的设计是为了培养学生的自学能力、资料的加工整理能力、辩论问题能力,使学生了解并逐步学会上述科学方法。一组发言,其他组指正,在这种研讨辨析的气氛中,学生逐渐学会倾听和批判思维,学会合作与竞争。

环节三:电子的探究—初探化学变化中电子的得失

教学内容:以一个具体的化学反应为例提出问题—在发生化学变化时构成原子的微粒有什么变化?引发学生更深入的思考和探究。

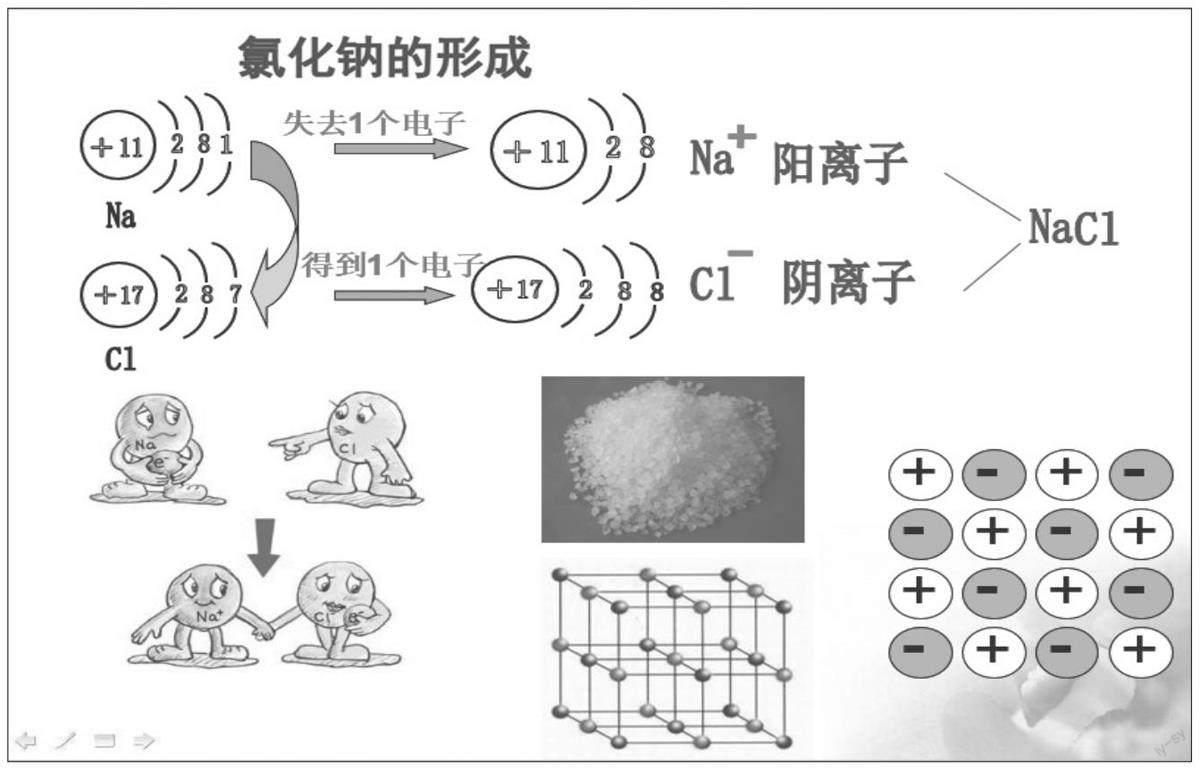

教师活动:借用微课和卡通漫画的形式突破这一难点。把钠离子和氯离子拟人化,把电子想象成具体的物体,更加直观形象(如下图)。

学生活动:先自己思考,接着观看微课,再用画图的形式展示化学反应中电子的得失过程。组内交流自己的图示,并能说出钠离子和氯离子形成的过程,从而总结出离子化合物的形成过程。

设计意图:原子没有改变,那是什么在发生变化?从学生的角度思考问题,更能走进学生,利用微课、漫画进行突破便于理解。运用小组合作、学生展示,让学生充分发挥学习的主动性,真正以学为本,以学生核心素养为目标。

环节四:分层训练及拓展延伸—巩固所学并关注科技的发展

教学内容:通过完成分层训练巩固本节课所学,并结合问题进行进一步的思考和总结。

教师活动:设计分层训练以及拓展延伸的问题。抛出问题—原子内部的微粒是否可以继续再分?引发学生在课后及后续学习中思考和探索。

学生活动:完成分层训练,并思考拓展延伸问题。

设计意图:每节课的训练都能够有效检测学生当堂所学,既是评价也是激励。创新思维需要宽广的思路和对科技发展前沿领域的适应性、预见性和洞察力。向学生介绍一些前沿的科学知识,引导学生关注科技新发展,既可以开阔学生的视野,又可以激勵学生科学研究的志向。

教学反思

1.合“信”聚力,结对帮扶,打造研学“新样态”

为全面深入推进智慧教育,让新技术、新应用切实同教学实践融合起来,张店区实验中学和张店区齐盛学校定期、分批次开展信息化教学、系统应用等方面的交流培训,通过校际间的双师课,实现了以师育师、同学同研,共同设计教学内容,收到了1+1>2的效益。

2.创“新”聚力,同屏交互,呈现课堂“新形态”

教学设计突出学科特点,“先学后教”呈现“学本课堂”在核心素养引领下的课堂新形态。双师课堂最大的特色是在实现异地资源共享的同时,可以看到两个班级同龄人的表现,激发学生“比、学、赶、超”的学习积极性,也突出了学生的展示,生成与及时反馈的作用。远程共享的课堂上通过生生互动、师生互动、师师互动、个体探究、小组合作探究来解决问题,让远隔两校的师生“近在咫尺”,从而感受到智慧课堂的无限魅力。

3.齐“心”聚力,携手共进,建构教育“新生态”

在新教育学理论下,技术是无处不在的,教师要融合创新教育的新场景,以体验为依归,以数据为基础,以联接为要义,以开放为策略,以智能为目标,以教育信息化提升教育的品质,构建新时代教育新生态。

时时可学、处处能学、能者为师、自主学习,这些将成为未来学习中心的基本特征。作为教师,要在变革中紧跟时代步伐,追随教改方向,遵循教育发展的规律和原则,为学生的学而进行教的设计。