家庭化迁移对农民工相对贫困的影响研究

2024-01-30姜春云

姜春云

摘 要:劳动力迁移与贫困之间的关系已被广泛讨论,但是鲜有关于家庭化迁移与农民工相对贫困关系的研究。采用2017 年中国流动人口动态监测数据,综合运用计量分析模型讨论家庭化迁移对农民工相对贫困的影响。结果表明:家庭化迁移会显著提升农民工相对贫困的程度;家庭化迁移可能会导致农民工在就业方面陷入不利状况(就业不稳定、工作收入低),进而影响其相对贫困的程度;家庭化迁移对农民工相对贫困的影响在不同性别、出生世代和受教育程度中存在明显的异质性。因此,需要从整体提升农民工家庭的家庭发展能力和重点改善农民工群体的就业状况两方面出发,以缓解家庭化迁移对农民工相对贫困的不利影响。

关键词:家庭化迁移;农民工;相对贫困;家庭压力;就业劣势

中图分类号:F328;C921 文献标识码:A 文章编号:1003-3890(2024)01-0018-08

虽然我国2020 年底历史性地解决了现行标准下的绝对贫困问题,但是我国发展不平衡不充分问题仍然突出,相对贫困问题依旧会持续存在。与绝对贫困相比,相对贫困表现出人口基数大、贫困维度广、致贫风险高等特点。因此,在“后扶贫时代”,相对贫困将成为贫困治理的主战场。在经济社会快速转型过程中,我国的人口迁移实现了从“乡土中国”向“迁徙中国”的转变,中国农民工群体总量迅速攀升,已从国家统计局建立农民工统计监测调查制度初始年份2008 年的22 542 万人增加到2020年的28 560 万人。但现实情况是,大量农民工由于无法平等享受城市教育、医疗、养老等基本公共服务和社会保障,进而在收入等方面受到多维剥夺,相对贫困的发生率偏高[1] 。相关研究也讨论了包含医疗保险等基本公共服务在内的制度性因素对农民工相对贫困的影响[2] 。同时,在这一过程中农民工配偶、子女以及其他家庭成员的随迁现象愈发明显[3] ,该趋势的强化对农民工的居留意愿乃至市民化意愿具有重要意义,故而在迁徙中国背景下讨论农民工相对贫困问题也需要关注流动家庭方面的影响因素。因此,本文将聚焦家庭化迁移与农民工相对贫困的关系,重点讨论:家庭化迁移在多大程度上影响农民工的相对贫困? 这种影响具体的作用路径是什么? 这种影响会在不同群体之间存在异质性吗? 对于这些问题的讨论,将有助于把握家庭侧快速市民化进程的重要动因,进而有助于切实提升以人为本城镇化的发展质量。

一、文献综述

目前关于劳动力迁移与贫困的关系讨论,主要集中于劳动力迁移与家庭贫困的关系,且已有的两类主要研究尚未达成一致结论。其中,主导性的观点是劳动力迁移能够缓解家庭贫困。该观点认为劳动力迁移是个人的一种人力资本投资,有助于迁移者工资性收入的获得[4] ,由此产生的汇款行为有助于提升农村家庭收入,而由于迁移使得迁移者接触城市的生活方式,促使其生活观念的更新,有助于家庭对各类健康医疗保险的投入。迁移带来的丰富社会网络会让家庭更有意识地进行子代的教育投资,进而提高家庭人力资本[5] 。在相关实证研究中,基于贫困地区的调研数据发现,贫困地区农村劳动力流动具有多维减贫效应,并主要表现在对贫困农户的家庭收入水平、生活水平等物质经济方面的积极影响[6] 。同时,部分研究发现,劳动力遷移亦能够有效缓解家庭贫困发生的可能性,且对欠发达地区农户的客观收入贫困和主观感受贫困均表现出明显的缓解作用[5] 。另外,部分实证研究则认为劳动力迁移会加剧家庭贫困。从经济资本的角度来看,当迁出人口的人均汇款额小于其农村边际产出时,人口流动会使该地区贫困情况恶化[7] ;从人力资本的角度来看,人口流出伴随着人才流出,这直接导致流出地人力资本的损失。部分实证研究基于湖北省四大片区的农户调研数据,发现劳动力迁移会对农村家庭贫困产生消极影响,主要原因是迁移带来的农村剩余劳动力不足和家庭经济共享不足抑制了农村家庭发展,故而不利于家庭的贫困消解[8] 。

此外,涉及家庭化迁移与贫困关系的讨论表明,流动家庭结构不同会导致青年农民工工作贫困的可能性存在差异,具体表现为相较于夫妻共同流动,“夫妻与子女”以及“夫妻、子女和父母”共同流动会使得青年农民工工作贫困的可能性更高[9] 。

在关于家庭因素与贫困的关系研究中,家庭结构的影响效应被广泛讨论[10] 。一类观点是基于家庭结构与贫困无关系的假设。有关美国的研究表明,家庭结构差异对儿童和西班牙裔美国人贫困的影响自20 世纪90 年代以后不再显著存在[11] ;基于国内福建省的调研数据也发现,诸如0~6 岁、7~15岁以及16~25 岁的家庭成员数量对于农户贫困均不存在显著影响[12] 。另一类观点是基于家庭压力理论的假设。相关研究表明,家庭中未成年人以及家庭成员数量较多,可能导致家庭陷入收入贫困状态[13] ,并且,家庭中幼年子女和老人数量多会使农户陷入多维贫困状态的可能性增加[14] 。

已有的研究成果对本文具有很强的借鉴意义,但是笔者认为依旧存在尚待拓展的空间。其一,以往的研究更多是将迁移视作个人的经济理性行为,并且“迁移”和“贫困”现象存在流入地和流出地的空间差异。但是,家庭化迁移将“迁移”和“贫困”现象共同置于流入地的场域中,因而两者之间的关系值得被重新关注。其二,以往的研究所关注的贫困问题本质上属于绝对贫困问题,缺乏对于相对贫困问题的讨论,而相对贫困具有长期性、相对性、不平等性等特点,因而在流入地处于相对弱势地位的农民工群体的相对贫困问题更值得关注。其三,已有研究关于家庭化迁移与相对贫困的关系讨论几乎阙如,少量关注家庭化迁移与贫困关系的研究中家庭化迁移相关因素往往被作为控制变量,对两者之间的关系缺乏深入分析,且所呈现出的结果也缺乏稳健性,因而需要更具科学性和针对性地深入分析。

基于此,本文采用具有全国代表性的数据讨论家庭化迁移与农民工相对贫困的关系,力图在以下方面有所贡献:其一,将研究视角转向家庭,重点讨论家庭化迁移对农民工相对贫困的影响效应;其二,使用具有全国代表性的权威调查数据,并采用工具变量法,克服内生性问题,使得研究结论更加可靠;其三,深入讨论家庭化迁移对农民工相对贫困影响的中介和调节机制,以期为“后扶贫时代”缓解农民工群体相对贫困问题提出更加合理的政策建议。

二、理论分析与研究假说

在家庭化迁移趋势愈发明显的背景下,家庭因素对农民工自身相对贫困的影响不言而喻。以往关于贫困的研究中,家庭结构是一个重要的影响因素,相关理论解释涉及经济剥夺理论、父亲缺席理论以及家庭压力理论等[10] 。其中,家庭压力理论对于本文的分析具有重要的指导意义。下面将基于家庭压力理论就家庭化迁移与农民工相对贫困的关系进行理论分析并提出研究假设。

1. 家庭压力理论是根据以往有关家庭压力以及危机理论为基础所建构的分析框架,并给“家庭压力”作出了简洁明确的定义,具体是指“家庭面临危机时由于资源匮乏所产生的压力”,家庭中生活事件和慢性压力源是家庭压力的两个重要因素,前者更多表现为重要的转折性事件,后者更多表现为反复出现或者持续存在的生活环境,比如角色压力、经济压力和社会地位不一致等[15] 。家庭压力除了来源于家庭解体,也来源于家庭规模的扩大和家庭功能的实现。由于不同家庭结构会带来不同家庭功能的实现需求,尤其是幼年子女和老人所带来家庭照料活动会使得个体劳动参与的可能性下降,陷入贫困的可能性有所增加[14] 。按照这一逻辑,在家庭化迁移的背景下,流动家庭中的成员数量会有所增加,进而使得农民工面临子女照料和长辈照料、流动儿童入学、就医等问题,使得农民工从“单打独斗”的角色转变为“为家奋斗”的角色,使其面临更大的家庭压力。这一情况一般认为会影响到农民工的工作投入及回报,影响其客观的经济收入。比如,子女随迁所带来的家庭照料负担会使得青年农民工陷入工作贫困的可能性增加。此外,这也会在更大程度上加大农民工为了实现各类家庭功能而与流入地市民的互动频率,从而更多感受到与流入地市民之间的差距。据此,提出如下假说:

H1:家庭化迁移会加深农民工相对贫困程度。

2. 家庭压力理论还重视家庭不平衡因素所产生的纽带作用,这些家庭不平衡因素会导致农民工承受一定强度的家庭压力。农民工进入城市大多受经济因素驱动,而流动家庭所带来的责任和压力则会使其陷入不同程度的家庭工作冲突之中,而使其在工作场域中人力资本积累和社会网络维系受到负面影响,因而家庭化迁移会使得农民工在就业等方面陷入不利地位,比如劳动参与可能性降低、收入降低或者就业质量下降[16] 。相对较差的就业状况会加剧家庭化迁移的农民工和其他群体之间的收入不平等,从而陷入程度更深的相对贫困状态。因此,家庭化迁移可能会通过加剧农民工在就业方面的不利状况,而使其陷入相对贫困。据此,提出如下假说:

H2:就业劣势在家庭化迁移和农民工相对贫困之间起中介作用。

3. 家庭化迁移对农民工相对贫困的影响还可能受到有关先赋型和后致型因素的影响。其中,先赋型因素中性别和出生世代尤其值得关注。研究表明传统的父权制会在流动过程中得到重构,传统的家庭性别分工会继续存在[17] ,使得男性和女性在流入地劳动力市场的表现存在差异[18] ,进而可能使得男女两性陷入不同程度的相对贫困。其中,女性在流动家庭中依旧是家庭照料责任的主要承担者,可能会面临更加尖锐的工作家庭冲突,进而陷入程度更深的相对贫困。此外,出生世代不同的農民工在自然属性与社会属性方面存在差异,使其面临的家庭现实状况存在差异。老一代农民工可能面临更加复杂的家庭结构,而新生代农民工所面临的家庭结构则相对简单,使得老一代农民工需要承担的家庭压力相较于新生代农民工更大,其陷入相对贫困的程度会相对更深。后致型因素中受教育程度的作用不容忽视,其在很大程度上代表了农民工的人力资本存量,具有较高人力资本存量的农民工在劳动力市场的竞争力更强,就业状况相对更好[18] ,人力资本所带来的经济回报使其更加有能力应对家庭压力所带来的消极影响,使其陷入相对贫困的程度较低。据此,提出如下研究假说:

H3a:相比于女性农民工,家庭化迁移对男性农民工相对贫困的影响更小。

H3b:相比于老一代农民工,家庭化迁移对新生代农民工相对贫困的影响更小。

H3c:相比于受教育程度低的农民工,家庭化迁移对受教育程度高的农民工的相对贫困影响更小。

三、研究设计

(一)数据来源

文章所采用的研究数据主要是基于PPS 抽样的覆盖全国31 个省区市(不含港澳台地区)和新疆生产建设兵团的全国流动人口动态监测调查数据(China Migrants Dynamic Survey)。本文主要使用该调查数据项目2017 年的调查数据,选择该数据主要基于如下考虑:(1)这一数据范围覆盖省份广,抽样方法科学合理,具有较好的全国代表性;(2)这一数据能够提供反映家庭不平衡因素,即就业劣势的相关信息。基于研究目的,本文以“年龄属于18 ~60岁”“工作状态属于在业”“就业身份属于雇员”“户籍性质属于农业”为条件对调查对象进行筛选,在删除缺失值和奇异值后,最终获得57 349 个样本。

(二)变量设置

1. 被解释变量:相对贫困。自20 世纪90 年代起,中国学术界逐步引入相对贫困的概念,并认为相对贫困将成为我国反贫困工作的主要方面。但是,由于相对贫困的界定是依赖人们的价值判断和价值标准,导致国内学界对其理解仍然模糊且存在分歧。本文主要从收入不平等的角度出发,以Kakwani指数衡量相对贫困。

2. 解释变量:家庭化迁移。相关研究显示家庭化迁移是农民工群体呈现出来的渐进式变化,并且表现出“夫妻—子女—夫妻与子女”的基本顺序[3] 。

根据这一判断,笔者将流动家庭中同住成员数量≥2 人,界定为家庭化迁移;流动家庭中同住成员数量<2 人,界定为非家庭化迁移。此外,为了避免上述分类结果带来的模型偏误,本文还以流动家庭规模和流动家庭结构来衡量家庭化迁移,并进行稳健性检验。

3. 中介变量:就业劣势。根据问卷“您在本地主要有哪些困难”一题来进行测度,考虑到信息可得性,主要根据“收入太低”和“难以找到稳定的工作”的选择情况,来反映农民工就业劣势的工作收入和就业稳定性两个方面。

4. 控制变量。结合已有研究,控制了个体层面、家庭经济层面和流动层面的相关影响因素。其中,个体因素主要包括性别、年龄、出生世代、民族、婚姻状况、受教育年限和健康状况;家庭因素主要包含家庭经济状况和单位补贴;流动因素主要包含流动范围、流动原因和流动时长。详细情况如表1所示。

( 三)模型设定

由于因变量为农民工相对贫困,以Kakwani 相对剥夺指数来衡量,其取值范围为0~1,属于连续型变量,经检验并不存在明显的左或右归并的现象,故而并未使用Tobit 模型,而采用OLS 模型进行基准估计。基准回归的计量模型如下:

povertyi =β0 +β1familyi +β2Zi +ε(1)

其中,下角标 i 表示农民工个体,poverty 代表因变量(农民工的相对贫困程度),family 代表核心自变量(家庭化迁移),Z 代表控制变量(个体、家庭经济和流动层面),β0 代表常数项,β1 表示核心自变量的回归系数,β2 表示各类控制变量的回归系数,ε 表示残差项。此外,式(1)也将被用于后续的稳健性检验的分析。

为了进一步分析家庭化迁移影响农民工相对贫困的作用机制,本文使用逐步检验法,验证就业劣势在家庭化迁移与农民工相对贫困之间的中介作用,故而在式(1)的基础上设置以下计量模型,构建了中介效应模型:

mediumi =γ0 +γ1familyi +γ2Zi +ε(2)

povertyi =θ0 +θ1familyi +θ2mediumi +θ3Zi +ε(3)

其中,mediumi 表示第i 个农民工的就业劣势状况(工作收入低和就业不稳定),γ0、γ1、γ2、θ0、θ1、θ2 和θ3 为系数项,其他变量说明同式(1)。衡量就业劣势的两个变量为二分类变量,本文采用线性概率模型(LPM)进行估计。在β1 显著的情况下,γ1 和θ2显著且符号为正,说明存在中介效应。

此外,为了进一步讨论家庭化迁移对农民工相对贫困的关系是否会受到调节变量的影响,本文设置如下计量模型:

povertyi = α0 +α1 familyi +α2 adjusti +α3family ×adjusti+α4Zi +ε(4)

其中,adjust 表示调节变量,主要包含性别、出生世代和受教育程度,family×adjust 表示核心解释变量与调节变量的交互项,α0、α1、α2、α3 和α4 为系数项,其他变量说明同式(1)。

四、实证研究与结果分析

(一)基准回归

表2 显示家庭化迁移对农民工相对贫困影响的估计结果。列(1)中仅纳入家庭化迁移这一核心解释变量,结果表明家庭化迁移与农民工的相对贫困程度之间具有显著的正相关关系,即相较于独自流动,家庭化迁移使得农民工的相对贫困程度增加0. 005 个单位。在逐步纳入个体特征、家庭经济特征和流动特征后,列(4)的结果表明家庭化迁移对农民工相对贫困的影响依旧在1%的显著水平上呈现正向影响。在保持其他变量不变的情况下,家庭化迁移农民工的相对贫困程度比独自流动的农民工高0. 047 个单位。故而,假设H1 得到验证。正如前文分析,家庭化迁移使得农民工家庭成员增多,为实现更为多样的家庭功能,而承担更多的家庭压力,从而使其就业受限,加剧其相对贫困程度。

从控制变量的估计结果来看,在个体特征中,除了政治面貌以外,其他变量均表现出不同程度的显著影响。具体表现为:男性、新生代、汉族、健康农民工更加不容易陷入相对贫困,而有配偶的农民工更加容易陷入相对贫困。农民工的年龄每增加1岁,其相对贫困程度上升0. 001 个单位。受教育年限每增加1 年,农民工相对贫困的程度下降0. 004个单位。在家庭经济特征中,家庭月收入越高,农民工相对贫困程度相对越低,并且就业单位为家庭成员提供补贴亦能够有效缓解农民工的相对贫困。在流动特征中,跨省流动和经济因素驱动型的农民工相对不容易陷入相对贫困。

(二)作用机制分析

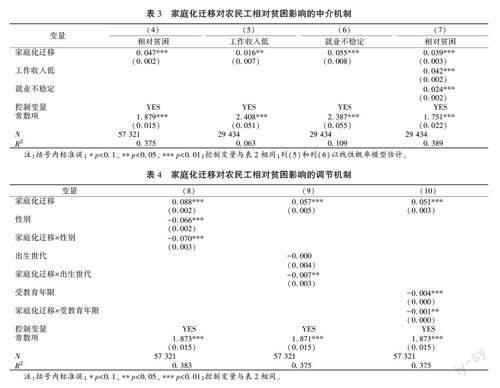

就业劣势在家庭化迁移与农民工相对贫困之间是否具有中介作用需要进一步分析( 見表3)。根据前文式( 2) 和式( 3) 进行检验。列(5)、列(6)和列(7) 分别代表工作收入低模型、就业不稳定性模型和联合模型。列(5) 和列(6)中家庭化迁移变量均在1%的统计水平上表现出显著性,即家庭化迁移能够导致农民工出现工作收入低和就业不稳定等问题。在联合模型中,家庭化迁移、工作收入低和就业不稳定变量均在1%的统计水平上具有显著性,反映就业劣势的两个变量,即工作收入低和就业不稳定均使得农民工相对贫困的程度有所提升,具体表现为相较于工作收入和就业稳定性较好的农民工,工作收入低和就业不稳定的农民工相对贫困程度高0. 042 和0. 024 个单位。从列(4) 和列(7) 的横向比较来看,家庭化迁移对农民工相对贫困影响的系数从0. 047 下降到0. 039,且列(4) 中家庭化迁移变量依旧显著,说明存在部分中介效应,证明了农民工在流入地的就业劣势在家庭化迁移与相对贫困程度之间的关系中起到重要的桥梁和纽带作用,假设H2 得到验证。

此外,本部分还检验了家庭化迁移对农民工相对贫困的影响,是否会受到性别、出生世代和受教育程度的调节,故设置模型8、9、10 分别进行交换效应检验(见表4)。列(8)的结果显示,家庭化迁移与性别变量的交互项系数为负,且在1%的水平上显著,表明选择家庭化迁移的男性农民工相对贫困的程度低于同等情况下的女性农民工,假设H3a 得到验证。列(9)的结果显示,家庭化迁移与农民工出生世代的交互项系数显著为负,且在5%的水平上显著,表明家庭化迁移对新生代农民工相对贫困程度的负面影响没有老一代农民工明显,假设H3b得到验证。列(10)的结果显示,家庭化迁移与受教育年限的交互项系数为正,且在5%的水平上显著,表明家庭化迁移对农民工相对贫困程度的负面影响会因为受教育年限的增加而减弱,表明具有较高人力资本存量的农民工更加有能力应对家庭压力所带来的消极影响,使其陷入相对贫困的程度更低,假设H3c 得到验证。

(三)内生性处理和稳健性检验

由于基本模型的估计中可能存在遗漏变量而导致的内生性问题,因而本部分采用2SLS 模型进行估计,选用“流入地流动家庭的平均规模”作为工具变量,该变量能够反映流入地农民工家庭化迁移的整体情况和趋势,亦能够反映出该流入地对农民工家庭化迁移的接受程度,从而会影响农民工家庭的家庭化迁移决策,但其不会直接影响农民工的相对贫困状况。同时,农民工相对贫困不太可能影响省级层面的农民工家庭化迁移规模。因而,该工具变量能够满足工具变量的相关性和外生性要求。表5 中2SLS 模型的估计结果显示,第一阶段估计中的F 值大于10,不存在弱工具变量的情况。在处理内生性问题后,相较于独自流动,家庭化迁移使得农民工相对贫困的程度提升0. 058 个单位,即在不考虑内生性的情况下,家庭化迁移对农民工相对贫困的影响存在一定程度的低估。

同时,本部分通过变换自变量和因变量的测量方式,来进行一系列的稳健性检验。其中,稳健性检验1 是通过变换自变量的测量方式,即以流动家庭规模和流动家庭类型来重新衡量家庭化迁移;稳健性检验2 是通过变换因变量的测量方式,考虑到农民工城乡之间的“漂泊者” 的角色,分别使用2017 年城镇居民人均可支配收入中位数的40%(13 534 元)和农村居民人均可支配收入中位数的40%(4 788 元)为界限来测量相对贫困。具体来看,在稳健性检验1 中,流动家庭成员每增加1 人,农民工相对贫困程度增加0. 017 个单位。相较于独自流动,配偶随迁、子女随迁、核心家庭随迁或直系家庭随迁均会使得农民工的相对贫困程度有所提升。其中,相较于独自流动,直系家庭随迁使得农民工相对贫困程度增加0. 066 个单位,表明流动家庭中“有老有小”的情况会加剧农民工的相对贫困程度,也佐证家庭压力理论的合理性。此外,在稳健性检验2 中,无论是以城镇居民还是农村居民人均可支配收入中位数的40%來划分相对贫困,家庭化迁移均对农民工相对贫困表现出显著的正向影响,即家庭化迁移始终会显著加剧农民工的相对贫困程度。综合来看,基准回归的估计结果具有较好的稳健性。

五、结论与启示

基于2017 年全国流动人口动态监测数据,实证研究了家庭化迁移对农民工相对贫困的影响,并通过工具变量法来解决因遗漏变量而导致的内生性问题。同时,本文还讨论了家庭化迁移对农民工相对贫困的影响路径,以及家庭化迁移影响效应在不同性别、出生世代和受教育程度的异质性特征,研究发现:其一,家庭化迁移对农民工相对贫困具有显著的提升作用,在处理内生性的情况下,相较于独自流动,家庭化迁移使得农民工相对贫困的程度提升0. 058 个单位;其二,家庭化迁移可能会导致农民工在就业方面陷入不利状况,即出现就业不稳定和工作收入低等问题,进而影响其相对贫困的程度;其三,家庭化迁移对农民工相对贫困的影响在不同性别、出生世代和受教育程度中存在明显的异质性———家庭化迁移对男性农民工相对贫困的影响较女性农民工更低,对新生代农民工相对贫困的影响较老一代农民工更低,对受教育程度较高的农民工相对贫困的影响较受教育程度较低的农民工更低。

本文尝试从家庭视角对农民工群体相对贫困问题进行讨论,随着家庭化迁移的趋势愈发明显,流动家庭与农民工群体在流入地城市生活密切相关,相对贫困作为其生活状况不佳的重要表现之一,与流动家庭特征之间的关系亦十分密切。基于上述经验分析结果,结合我国相对贫困治理的现实背景,文章的研究结论具有重要的政策意涵,具体表现为两个方面:一方面,政府需要通过强化家庭的发展能力来充分应对各类家庭压力。由于家庭化迁移对于市民化具有重要意义,因而需要保障城市基本公共服务均等化工作在农民工群体的切实推进,比如保障流动家庭中的“一老一小”的基本服务支持,在制度层面缓解农民工面临的家庭压力,进而缓解其相对贫困的程度;另一方面,政府制定有针对性的就业促进政策,改善农民工群体的就业状况,特别是关注女性农民工、老一代农民工和受教育程度相对较低的农民工,增强这类群体抵御家庭化迁移负向影响的能力。

参考文献:

[1]朱晓, 段成荣. “生存-发展-风险”视角下离土又离乡农

民工贫困状况研究[J]. 人口研究, 2016, 40(3): 30-

44.

[2]王大哲, 朱红根, 钱龙. 基本公共服务均等化能缓解农民

工相对贫困吗? [J]. 中国农村经济, 2022(8): 16-34.

[3]杨菊华, 陈传波. 流动家庭的现状与特征分析[J]. 人口

学刊, 2013,35(5): 48-62.

[4]都阳, 朴之水. 迁移与减贫———来自农户调查的经验证

据[J]. 中国人口科学, 2003(4): 60-66.

[5]樊士德, 金童谣. 中国劳动力流动对家庭贫困影响的内

在机理与效应研究———基于面板Logit 模型与随机效应

模型的实证研究[J]. 江苏社会科学, 2020(6):79-89.

[6]张永丽, 王文娟. 农村劳动力流动与缓解贫困———基于

甘肃省贫困地区的实证分析[J]. 经济与管理, 2008

(1): 15-20.

[7]杨靳. 人口迁移如何影响农村贫困[J]. 中国人口科学,

2006(4):64-69.

[8]赵曼, 程翔宇. 劳动力外流对农村家庭贫困的影响研

究———基于湖北省四大片区的调查[J]. 中国人口科学,

2016(3):104-113.

[9]李振刚, 张建宝. 劳而不富:青年农民工缘何工作贫困?

[J]. 社会发展研究, 2019, 6(4): 134-153.

[10]MCLANAHAN S. Family structure and the reproduction of

poverty[J]. American journal of sociology, 1985, 90(4):

873-901.

[11]ICELAND J. Why poverty remains high:the role of income

growth, economic inequality, and changes in family structure,

1949-1999[J]. Demography, 2003,40(3): 499-

519.

[12]谢东梅. 农户贫困的影响因素分析———基于福建省20

个县(市、区)的农户微观层面数据[J]. 农业技术经济,

2009(5):39-45.

[13] MUSICK K, MARE R D. Family structure, intergenerational

mobility, and the reproduction of poverty:evidence

for increasing polarization? [J]. Demography, 2004, 41

(4): 629-648.

[14]張文武, 欧习, 徐嘉婕. 家庭视角下的劳动参与和多维

贫困———来自CHNS 连续追踪面板的证据[J]. 当代经

济科学, 2020, 42(1): 85-97.

[15]MALIA J A. Basic Concepts and Models of Family Stress

[J]. Stress, Trauma, and Crisis, 2006,9(3/4): 141-

160.

[16]LECLERE F B, MCLAUGHLIN D K. Family migration and

changes in women s earnings: a decomposition analysis

[J]. Population research and policy review, 1997, 16

(4): 315-335.

[17]金一虹. 流动的父权:流动农民家庭的变迁[J]. 中国社

会科学, 2010(4):151-165.

[18]QIN M, BROWN J J, PADMADAS S S, et al. Gender inequalities

in employment and wage-earning among economic

migrants in chinese cities [ J]. Demographic research,

2016, 34: 175-202.

责任编辑:关 华