问题情境助力数学教学

2023-12-15钱勇

[摘 要] 问题情境是落实“素养本位”的重要举措,对培养学生的“四基”“四能”与“三会”具有深远的影响. 文章从以下几方面谈谈问题情境助力数学教学:趣味型问题情境,激发学习兴趣;探究型问题情境,唤醒探索意识;应用型问题情境,促使命题呈现;启发型问题情境,突破思维难点;挑战型问题情境,发展创新意识.

[关键词] 问题情境;数学教学;思维

《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》明确提出:培养与发展学生的数学学科核心素养是数学教学的导向,恰当的问题情境不仅能有效启发学生的思维,激发学生对教学内容的探究兴趣,还能让学生从本质上掌握知识内涵,发展学生的数学学科核心素养. 实践证明,将问题情境应用在教学中是落实“素养本位”的重要举措,对培养学生的“四基”“四能”与“三会”具有深远的影响.

趣味型问题情境,激发学习兴趣

兴趣是学习最好的老师,基于学生“兴趣点”设置的问题情境,能有效激发学生的好奇心,让学生对情境内容产生自主探索的动机. 结合学生认知发展规律与心理发展特征,教师创设妙趣横生的问题情境,一方面能活跃课堂气氛,拉近师生心灵之间的距离;另一方面能让学生对教学内容产生探索欲,更加积极地参与到课堂活动中来.

案例1 “等比数列”的教学.

为了有效激发学生的好奇心,笔者在本节课创设了如下情境,以引发学生对等比数列概念的探索兴趣.

有一天,兔子与乌龟赛跑,已知乌龟在兔子前方1千米处,兔子的速度是乌龟速度的10倍. 当兔子追到1千米处时,乌龟向前爬行了千米;当兔子追到千米处时,乌龟向前爬行了千米;当兔子追到千米处时,乌龟向前爬行了千米……

問题:(1)分别写出各个时间段内兔子和乌龟各自奔跑的路程;

(2)根据这个规律,在这场赛跑中,兔子能否赢过乌龟?

龟兔赛跑是学生耳熟能详的童话故事,因此成功地吸引住了学生的探索兴趣,学生从情境中成功地探寻出了等比数列的定义. 这种趣味型的教学法,不仅深化了学生对教学内容的认识,还让学生感到了数学独有的魅力,为学生创新意识的形成奠定了基础.

探究型问题情境,唤醒探索意识

林清玄在其一篇文章中写道:垦地播种,都是“花未发而草先萌,禾未绿而草先青”. 学习与种庄稼一样,都是一个从“有一点”到“有更多”的过程. 建构主义理论认为,教学应当把学习者原有的知识经验作为新知识的生长点,引导学生从原有的知识经验中生长出新的知识经验.

探究型问题的设计,首要考查学生已有的知识结构,根据知识结构关系图(见图1),明晰探索的联结点. 这里提到的联结点,可以是知识拓展关系、思想同源关系,也可以是方法类比转化关系等. 不论从哪种关系出发,均为唤醒学生的探索意识,让学生积极主动地参与到知识的深入探索中做铺垫.

案例2 “函数的零点”的教学.

对于函数图象与x轴的交点、方程的根以及函数的零点,学生已经有了一定的认知基础. 基于此探索函数零点存在性定理,需要引导学生思考该怎样判断函数零点存在的情况,想要解决这个问题,存在两条思路:①把函数零点问题转化成求方程的根的问题;②探索函数图象与x轴交点的情况.

函数零点存在性定理为什么可以从函数图象着手进行分析呢?挪威数学家阿贝尔明确证出五次及五次以上的方程不存在根式解. 由此能看出第一条思路无法作为通性通法来解决这个问题.

基于学生原有认知结构与新知的联结点,此处可设计如下问题情境.

问题1:函数f(x)=x5+x-1有没有零点?为什么?

问题2:确定函数图象与x轴是否存在交点后,回顾画图过程,思考是否需要画出完整的图象,是否存在更便捷的方法.

问题3:如果(a,b)为函数y=f(x)的单调区间,思考在什么条件下该函数存在零点.

设计意图 第一个问题,低起点的情境设计,意在让每一个学生都能参与到问题的思考中来. 后面两个问题的逐层深入,能有效驱动学生的探索行为,培养学生的思考习惯,为形成科学严谨的求真精神奠定基础.

应用型问题情境,促使命题呈现

建构主义学习理论将真实情境作为“意义建构”的前提,认为创设真实的情境是实施教学的重要手段之一. 在教学中,一些问题情境的创设,不仅仅是为了让学生解决纯粹的数学问题,更重要的是发展学生的认知,让学生从情境中自主抽象出数学概念、定义与命题等.

事实证明,情境是问题产生的土壤,精心创设情境是促使学生自主发现并提出问题的关键,当学生面临处于最近发展区的问题情境时,能有效调动自身的探索意识,进一步提升钻研精神,为形成创新能力奠定基础.

案例3 “正弦定理”的教学.

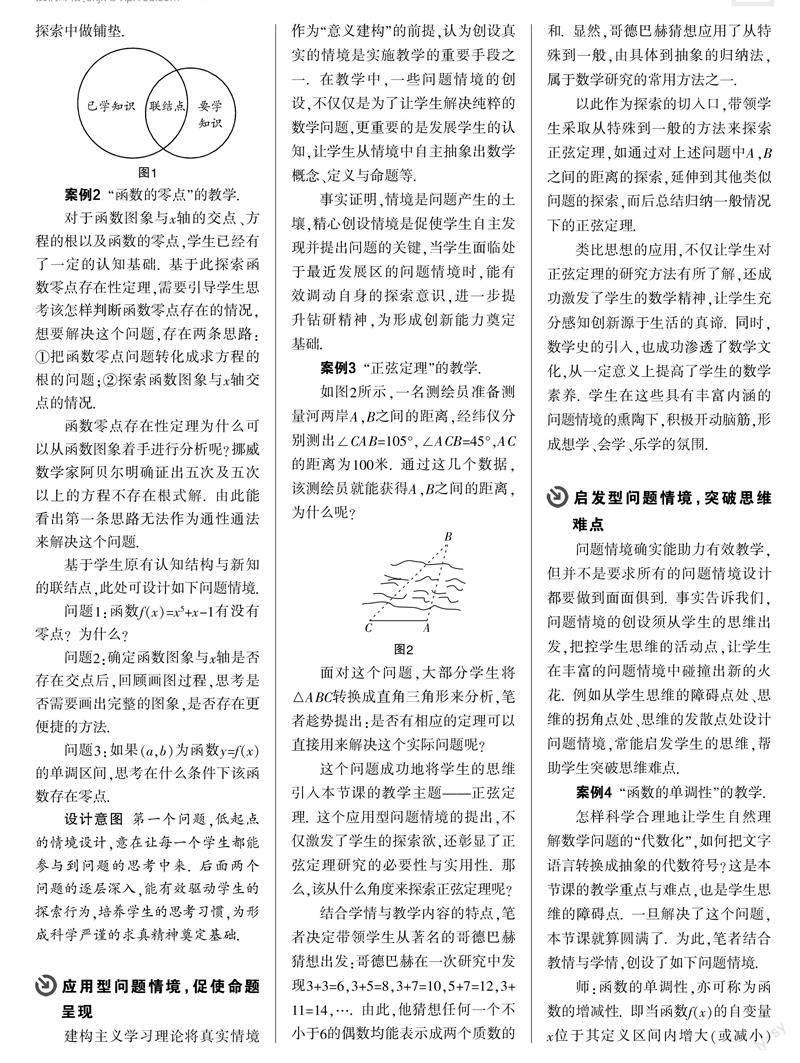

如图2所示,一名测绘员准备测量河两岸A,B之间的距离,经纬仪分别测出∠CAB=105°,∠ACB=45°,AC的距离为100米. 通过这几个数据,该测绘员就能获得A,B之间的距离,为什么呢?

面对这个问题,大部分学生将△ABC转换成直角三角形来分析,笔者趁势提出:是否有相应的定理可以直接用来解决这个实际问题呢?

这个问题成功地将学生的思维引入本节课的教学主题——正弦定理. 这个应用型问题情境的提出,不仅激发了学生的探索欲,还彰显了正弦定理研究的必要性与实用性. 那么,该从什么角度来探索正弦定理呢?

结合学情与教学内容的特点,笔者决定带领学生从著名的哥德巴赫猜想出发:哥德巴赫在一次研究中发现3+3=6,3+5=8,3+7=10,5+7=12,3+11=14,…. 由此,他猜想任何一个不小于6的偶数均能表示成两个质数的和. 显然,哥德巴赫猜想应用了从特殊到一般,由具体到抽象的归纳法,属于数学研究的常用方法之一.

以此作为探索的切入口,带领学生采取从特殊到一般的方法来探索正弦定理,如通过对上述问题中A,B之间的距离的探索,延伸到其他类似问题的探索,而后总结归纳一般情况下的正弦定理.

类比思想的应用,不仅让学生对正弦定理的研究方法有所了解,还成功激发了学生的数学精神,让学生充分感知创新源于生活的真谛. 同时,数学史的引入,也成功渗透了数学文化,从一定意义上提高了学生的数学素养. 学生在这些具有丰富内涵的问题情境的熏陶下,积极开动脑筋,形成想学、会学、乐学的氛围.

启发型问题情境,突破思维难点

问题情境确实能助力有效教学,但并不是要求所有的问题情境设计都要做到面面俱到. 事实告诉我们,问题情境的创设须从学生的思维出发,把控学生思维的活动点,让学生在丰富的问题情境中碰撞出新的火花. 例如从学生思维的障碍点处、思维的拐角点处、思维的发散点处设计问题情境,常能启发学生的思维,帮助学生突破思维难点.

案例4 “函数的单调性”的教学.

怎样科学合理地让学生自然理解数学问题的“代数化”,如何把文字语言转换成抽象的代数符号?这是本节课的教学重点与难点,也是学生思维的障碍点. 一旦解决了这个问题,本节课就算圆满了. 为此,笔者结合教情与学情,创设了如下问题情境.

师:函数的单调性,亦可称为函数的增减性. 即当函数f(x)的自变量x位于其定义区间内增大(或减小)时,函数值y也随之增大(或减小),此为该函数位于该区间所具有的单调性. 结合我们已有的知识经验,请大家思考该怎样用代数语言对“x增大,y也随之增大”这句话进行精准刻画,并将其特征表述清楚.

这个问题作为课堂导入的核心问题,对学生来说,确实比较抽象,不少基础薄弱的学生难以理解并给出准确的结论. 为此,笔者在此问题的基础上,利用几个逐层深入的“子问题”启发学生的思维,让学生实现自我突破.

问题1:请大家思考,想要体现“x增大”,最少要有几个数?怎样将这些数进行代数化?

问题2:从函数单调性的概念出发,请大家说说,在什么情况下会出现“x增大,y随之增大”的情况?

问题3:在一次函数y=2x+1中,x逐渐增大,y值会发生怎样的变化?这种变化反映了一次函数y=2x+1的什么特性?

问题4:说一说该用怎样的代数语言来准确表达一次函数y=2x+1的单调递增.

问题5:根据函数单调性的概念,分析“当x=1,x=2时,可得y=3,y=5,这就表示y=2x+1为一个单调递增的函数”,这种说法对吗?若不对,请正确表述.

x,x的任意性是学生在高中阶段首次碰到的“任意”的情况,想要让学生精准理解这个词的实际含义,从真正意义上突破认知难点,需要教师创设丰富的问题情境,引导学生自主去辨析,并通过反例的应用,引发学生思考,让学生在自主探索中发现奥秘.

问题串以低起点、小步子、多层次的方式启发学生的思维,让学生亲历函数单调性形成与发展的过程. 问题5的提出,意在让学生学会追根溯源,发现错误的原因,为更深刻地理解函数的单调性夯实基础,这对培养与发展学生的逻辑思维与抽象素养具有重要意义.

挑战型问题情境,发展创新意识

数学教学的目标并不仅仅是为了让学生掌握相应的知识与技能,还要让学生在知识学习的基础上提升实践能力,形成创新意识,发展数学学科核心素养. 这要求教师在课堂中除了常规授课外,还要创设一些富有挑战性的问题情境,引发学生质疑,促进学生对知识的理解,为培养学生的“四基”“四能”与“三会”奠定基础.

案例5 “点到直线的距离公式”的应用.

当学生掌握了点到直线的距离公式后,为了激发学生的潜能,引发学生产生质疑能力,笔者创设了如下问题情境.

问题:已知点P(x,y),直线l:Ax+By+C=0,如果作PQ⊥l,Q为垂足,设点Q(a,b),那么点P到直线l的距离d=(*),求d的表达式.

看到这个问题,大部分学生会直接利用两条直线(直线PQ和直线l)的方程获得点Q的具体坐标,再借助两点间的距离公式获得d的表达式. 不过也有学生提出,这种思路虽然比较容易理解,但是整个运算过程烦琐、冗长,容易出现失误,因此考虑换一个角度来解决这个问题.

学生的想法暴露出了真实的思维状态,想要突破这个难点,可从宏观的角度引发学生思考,让学生感知整体思想的优势.

从宏观的角度来分析这个问题,不难发现求出a,b绝非解决本题的关键,关键的一步在于求出(x-a)和(y-b). (计算是否烦琐就在于这两个出发点的区别)

若设A≠0,那么Aa+Bb+C=0,

=,从求解目标出发,可将Aa+Bb+C=0转换成A(x-a)+B(y-b)=Ax+By+C. 根据=的比例关系,可设x-a=At,y-b=Bt,将此代入A(x-a)+B(y-b)=Ax+By+C中,求得t=,将此代入式(*)中,则d=t= . 容易证明,当A=0时,此公式亦成立.

这种处理方法显然比大部分学生的初始思路要简便许多. 为什么换个角度就能让解题过程变得如此便捷呢?这就是站在整体性、系统性的角度来分析问题的优势. 拥有洞察全局的能力,则能分清矛盾的主次关系,从而探寻出解决问题的突破口.

此问题情境不仅让学生体会了整体思想在解题中的妙处,还让学生强化了“目标意识”和“设而不求”的解题技巧. 上述求解过程,彰显了从不同角度、不同思维去分析问题,会有完全不一样的解题路径,这给学生带来了启示:数学是一门有魅力的学科,在学习过程中不一定要有特别强大的理论功底,只要勇于质疑、勤于思考,便能开启创造的篇章.

总之,借助问题情境助力数学教学是践行高中数学有效教学的重要手段之一. 教師应不断地更新教学理念,将“立德树人”“五育并举”等理念放在教学首位,创设各种符合学情、教情与考情的问题情境,激趣启思、引发质疑、突破自我,为培养学生良好的创新意识,提升学生的核心素养夯实基础.

作者简介:钱勇(1980—),本科学历,中学一级教师,市级学科带头人,从事高中数学教学工作.