进展性系统化护理在脑梗死行DSA介入术患者中的应用

2023-11-06闫丽娟祁小换

王 璇,石 莹,闫丽娟,祁小换

(徐州医科大学附属医院 江苏徐州221000)

脑梗死是指颅脑内血管发生狭窄或阻塞,导致局部组织发生软化坏死的神经内科系统疾病[1]。据统计,美国脑梗死发病率为80万例,于全球致死原因中位居第二位,而我国疾病发生率约占全部脑血管疾病的75%,是导致患者死亡、残疾的重要原因之一[2]。临床主要采用数字减影血管造影(DSA)介入术治疗,有效控制脑血管病变范围及进程,但由于患者不了解介入手术,围术期极易出现血栓、尿潴留等并发症[3]。因此,对患者采取及时相应的护理干预十分必要。随着现代化护理模式的不断升级发展,常规单一笼统的康复护理干预已无法满足患者介入术后对并发症的防控[4]。而进展性系统化康复护理将患者作为“整体人”,以时间为纵轴,循序渐进为护理基准,结合患者自身实际情况,开展相应康复护理干预,在减轻人工全髋关节置换术后患者心理应激水平,降低并发症发生率发挥了促进作用[5]。2019年11月1日~2022年3月1日,我们对48例脑梗死行DSA介入术患者实施进展性系统化护理,效果满意。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取同期收治的96例脑梗死行DSA介入手术治疗患者作为研究对象。纳入标准:①经颅脑CT、心电图、颅脑磁共振等检查,符合《中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019》脑梗死诊断标准[5]者;②DSA介入术适应证者;③首次入院者;④年龄>18岁、简易精神状态检查(MMSE)>15分者;⑤临床资料无残缺,签署知情同意书者。排除标准:①合并肝、肾、心等脏器功能不全者;②术前排尿功能障碍者;③存在凝血机制障碍者;④麻醉药物过敏、酒精依赖者;⑤合并风湿性疾病、肢体或躯体病理性骨折者。按照随机数字表法将患者分为对照组和干预组各48例。干预组男25例、女23例,年龄(62.33±3.41)岁;MMSE评分(17.25±1.33)分;病程(15.62±1.42)d;受教育年限(10.33±1.26)年。对照组男26例、女22例,年龄(62.48±3.43)岁;MMSE评分(17.38±1.41)分;病程(15.48±1.39)d;受教育年限(10.42±1.36)年。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会知情同意。

1.2 方法 组建康复护理干预小组:主要包括神经内科总住院医生1名、护士长1名、科室责任护士3名、心理科医生、康复治疗师各1名。在开展临床护理工作前,组织小组内部护理人员进行脑梗死疾病发生发展、DSA介入术流程、护理注意事项等相关专业理论知识的集中学习培训,护士长担任监督者,观察护理人员培训完成情况;总住院医生作为指导协助者,给予专业性的意见或建议,为期1周。在培训结束后,经考核成绩达标者参与临床护理工作的开展。为确保此次护理研究结果不受外界因素干扰,护理人员根据患者情况实施不同护理干预,将其进行不同居住病室的区别划分,并嘱患者及家属在干预期间勿将护理内容进行探讨与交流。

1.2.1 对照组 实施常规康复护理干预,护理干预14 d。①术前:护理人员将脑梗死疾病成因、典型症状表现、DSA介入术原理、目的、操作流程、重要性、并发症以及影响术后康复因素等相关知识内容,根据患者知识理解与接受能力,采用面对面、通俗易懂的健康教育形式,对患者及家属进行讲解,并将内容制成健康教育手册发放给患者,结合健康教育内容提出相应问题,根据患者回答内容,对其知识掌握程度进行评估。动态关注患者心理状态变化情况,主动与其建立良好的护患沟通关系,以开放式提问的方式,引导患者将自身不安、焦虑等负性情绪产生的原因加以阐述,护理人员在此过程中给予适当的心理安抚与疏导,鼓励其宣泄负性情绪;详细询问既往药物过敏史、疾病史,指导其进行卧床排尿训练。根据手术位置进行术前备皮,观察患者双侧足背动脉搏动情况,使用记号笔标注搏动最强点。②术中:护理人员协助患者头下垫一软枕,双下肢保持打开固定状态,双上肢自然垂落于躯体两侧保持平卧位,在注入造影剂前告知患者若自觉烧灼感为正常现象,无须恐慌。在手术操作过程中,动态密切监测患者瞳孔、意识、血压以及超声心电图等指标,若异常及时上报处理。③术后:手术结束后,护理人员协助患者保持平卧位,采用紧握双手、言语安抚等形式,促使患者情绪始终维持在相对平和状态。结合患者自身机体状态,遵医嘱持续输入肝素盐,定期询问患者有无不适,每隔30 min观察监测1次足背动脉最强搏动点,连续8次。嘱患者按照自身需求饮水,饮水量控制为1500 ml,观察患者排尿情况,每隔40~60 min 1次。同时,术后协助患者术肢保持外展伸直体位,绝对卧床24 h,每隔2 h进行1次术肢被动屈伸;采用无菌敷料与弹力绷带加以包扎穿刺口,并定时查看穿刺口周围皮肤、观察有无出血。手术结束2 d,待患者生命体征逐步趋于平稳,鼓励患者于床边适当活动,在运动过程中至少1名家属或护理人员从旁陪同,避免发生跌倒,时间控制在10~15 min,需注意幅度与强度不宜过大,预防穿刺伤口处发生牵拉出血。密切关注患者有无脑血管痉挛前驱症状的发生,遵医嘱给予降压、血管扩张药物。

1.2.2 干预组 在常规康复护理干预基础上实施进展性系统化护理干预,护理干预14 d。具体内容如下。①确立制订护理目标:护理人员对患者自身心理应激水平、疾病情况及术后可能存在的风险与并发症等进行调查分析与评估,并根据临床可行性按照时间先后顺序,将其划分为多个易于完成的护理小目标,制订递进式、系统化护理干预计划。②开展进展性康复护理干预,具体内容如下:入院1 d护理人员借助现代化互联网技术手段,将疾病健康教育内容加以完善升级基础上,以图文结合、有声视频或彩页手册等形式加以呈现,并于网上下载DSA介入手术操作步骤演示视频,在相关知识内容健康教育同时,协助患者观看了解,视频时间控制为15~20 min。术前1 d协助引领患者完成术前血常规、生化指标等相关检查,常规备皮、床上排尿训练。术前20:00告知患者禁食。术前清晨对患者心率、血压、动脉搏动等体征进行监测,若存在异常及时采取相应解决对策。术中实时监测患者各项生命体征变化情况。术后3 h保证患者饮水量在1000~1500 ml,关注患者排尿情况,若2 h后仍不能自主排尿,可实施导尿术。术后6 h 观察穿刺皮肤周围颜色及出血状态,应用自制的30 cm×50 cm,40 ℃的无菌热敷包置于患者下腹部,需隔衣物进行热敷,切勿直接与皮肤接触,热敷时间20~30 min,在此期间密切关注热敷部位外表皮肤变化情况,避免发生烫伤。术后8 h对患者进行早期视觉、听觉、嗅觉以及言语等唤醒护理干预,护理人员协助患者进行术肢被动、主动活动,2~3次/d,每次10~15 min。术后12 h指导患者进行踝泵运动,每次10~15 min。术后24 h指导患者于床上进行术肢伸直、屈曲、踝关节内旋等康复活动,时间10~15 min,2~3次/d。鼓励患者床边端坐、床下站立、室内、走廊慢步行走等康复活动,2~3次/d,每次15~20 min,活动期间遵循循序渐进原则,运动强度适量。

1.3 评价指标 ①心理应激:责任护士于入院1 d、干预14 d后,借助Mishel 修订的疾病不确定感量表(MUIS-A),包括信息缺乏(7项条目)、复杂性(7项条目)、不可预测性(5项条目)、不明确性(13项条目)4个维度,每项条目满分5分,总分0~160分,分值越低表示疾病不确定感越小,量表经预调查Cronbach′s α为0.838~0.921。②并发症:记录两组皮下血肿、静脉血栓形成、脑血管痉挛、尿潴留发生情况。③神经功能:责任护士于入院1 d、干预14 d后,采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评估两组神经功能,包括感觉、面瘫、上下肢运动、言语、构音障碍、意识状态、共济失调7个方面,每方面满分6分,总分0~42分,分值越低表示神经功能状态越差,量表经预调查Cronbach′s α为0.851[6]。④排尿状况:观察并记录两组首次排尿量、排尿完全恢复时间、膀胱剩余量排尿状况。

2 结果

2.1 两组入院1 d、干预14 d后MUIS-A评分比较 见表1。

表1 两组入院1 d、干预14 d后MUIS-A评分比较(分,

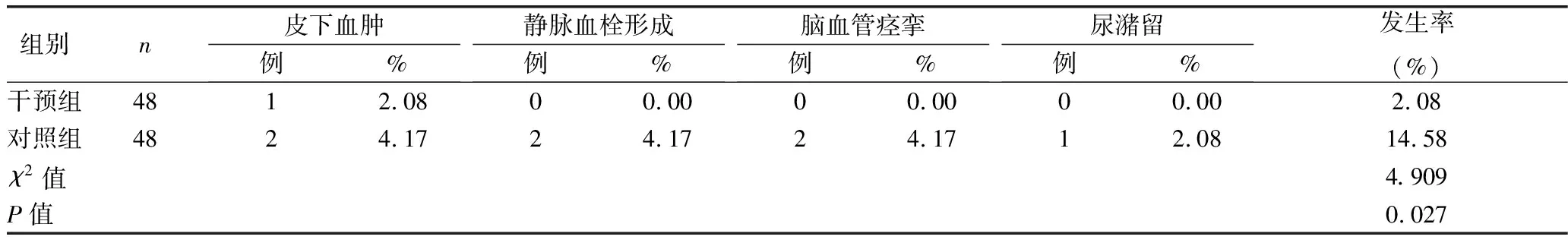

2.2 两组并发症发生情况比较 见表2。

表2 两组并发症发生情况比较

2.3 两组入院1 d、干预14 d后NIHSS评分及排尿状况比较 见表3。

表3 两组入院1 d、干预14 d后NIHSS评分及排尿状况比较

3 讨论

现阶段,临床治疗脑梗死主要包括介入术、开颅手术措施,因介入术具有术后恢复快、机体刺激小等优势,在大多数患者接受范围内成为主要治疗干预手段[7]。DSA于1927年被Egas Monizs教授首次应用于人体颅脑占位性病理改变中的探查,王忠诚教授于20世纪60年代将其应用于脑血管动脉穿刺造影,在不断完善应用下,DSA介入术逐步趋于成熟。在局部浸润麻醉下,经由股动脉穿刺入路,对颅脑内狭窄阻塞的血管腔进行观察定位,并采取针对性治疗干预,有效改善临床症状[8]。但由于介入术后引起不同程度的急性尿潴留,再加上患者对疾病与治疗相关知识了解不足,易引起患者恐慌,降低临床治疗配合度,导致神经功能出现障碍,术后并发症发生风险系数较高[9]。因此,联合高效、精细化康复护理干预尤为重要。

本研究结果发现,干预14 d后,两组MUIS-A、NIHSS评分均低于入院1 d(P<0.05),且干预组低于对照组(P<0.05),说明护理人员在患者入院初期,借助信息化技术手段将疾病与治疗相关知识,以直观、形象的形式进行健康教育,弥补了传统教育中存在的枯燥、刻板等不足,加深患者对疾病相关知识的理解与认知,明确其自身在术前、术后康复护理中的重要性,增强临床配合、疾病知识的掌握与护理管理的主观能动性[10-11]。本研究结果显示,干预组并发症发生率低于对照组(P<0.05)。究其原因:护理人员在术后早期协助患者,采取适宜、有效的体位变化与术中活动方法,密切关注穿刺后周围皮肤状态,同时给予抗凝、降压等干预,有效预防术后血栓与血肿的形成,降低颅内压,避免脑血管痉挛[12]。

本研究结果显示,干预组首次排尿量、排尿完全恢复时间、膀胱剩余量优于对照组(P<0.05)。由此可见,护理人员通过术后早期对患者进行机体各项感官功能的唤醒与刺激,有利于颅脑内部神经元突触的重建,促使神经功能得以恢复。同时,对下腹局部进行适当热敷,有效激发神经元作用,利于机体排尿反射的形成,保证机体排尿功能的恢复[13]。

综上所述,对脑梗死行DSA介入治疗患者实施进展性系统化康复护理干预,促使患者心理应激水平的改善,减少并发症发生,改善神经功能及排尿功能。