打造“五新”智慧城市,建设城市生命体“神经系统”

2023-10-27李文秋仝冰洁

李文秋,仝冰洁

(中国市政工程华北设计研究总院有限公司 天津 300381)

0 引 言

数字化和智能化是城市管理的重要手段。随着城市发展,“城市病”日益凸显,急需采取新理念、新模型、新体系、新架构对智慧城市建设进行深入探索,营造全社会共同关注、积极参与的智慧城市建设新形势。

智慧城市面向政府、市民、社会和企业4个对象,从城市治理、产业促进、民生服务等多个维度提出了对城市建设和管理方面的要求。随着技术的不断改进和创新,中国的智慧城市建设已经从分散式建设模式走向新型智慧城市建设模式。

“新型智慧城市”是数字中国、智慧社会的核心载体[1]。随着新的国务院机构改革方案的实施,组建了国家数据局,必将促使智慧城市建设更加注重顶层设计和数据治理,在推进城市智能设施的统筹布局和基础平台的搭建上也会加快城市数字化升级。

1 智慧城市建设新方法

1.1 城市生命体新理念

“城市生命体”理念是指城市具有与生命体相似的生命系统。与人体九大系统相似,城市生命体具有适应性、生长性、系统性、应激性等生命特征,也包含呼吸、消化、运动、神经等生命系统。这一生命体的顺利运转依赖其外在功能和内在机能的协调运行,城市良好的外在功能需要健康的内在机能来保障,城市内在机能又由众多的城市机能子系统来支撑,这些子系统既独立运行、自成体系,又高度关联、相互作用,能够维持城市肌体平稳运行和保障城市发展健康有序。

智慧城市是城市生命体的“神经系统”,其中传感器是感知器官,能够获取物理世界的信息;信息网络相当于神经网络,将信息进行传输;而“城市大脑”负责对数据进行加工和对信号进行反馈,统一指挥决策。智慧城市是政府高效治理的基础,是实现城市各要素之间信息联动、支撑政府科学决策的关键[2]。

1.2 城市大脑新模型

智慧城市的发展已经步入“能听见、能看见、能感知”的感知智能新阶段。面对技术的迭代和需求的更新,需要打造具备自生长、自学习能力的城市大脑新模型,建立健全智慧城市决策系统。

城市大脑是“神经系统”的重要组成部分,包含城市中枢神经、城市感知神经、城市运动神经、城市神经纤维等在内的城市级类脑智能复杂巨系统[3]的新型基础设施,具备自生长、自学习的特征,能够融合汇集城市运行信息,以及支撑和引领城市可持续发展。

城市大脑的辐射范围和受益人数具有规模性,城市大脑的本质是数据建设,融合新技术、新算法、新应用,打造城市大脑开放式平台,快速响应不断更新的业务需求,以迭代式开发持续升级,助力城市治理数字化。

1.3 智慧城市新体系

评价是智慧城市建设过程中不可缺少的一环,尤其是以量化方式评估智慧城市的建设效果。根据《新型智慧城市评价指标》(GB/T 33356—2022),按照“以人为本、成效引导、客观规范、成熟可测、注重时效”的原则,规定了面向地级及以上城市的新型智慧城市评价指标体系框架。主观指标通过向市民发放体验调查问卷的形式进行,得分占比40%,客观指标分为8个一级指标,涉及惠民服务、精准治理、生态宜居、信息基础设施、信息资源、产业发展、信息安全、创新发展8个方面,得分占比60%。

应用智慧城市评价新体系,通过以评促建,推动城市自我演进、自我生长,让城市在有生命的基础上构建智慧城市。这一体系通过新技术支撑城市管理及整体业务应用,科学衡量智慧城市建设成效,助力新时期新型智慧城市高质量发展。

1.4 智慧城市新架构

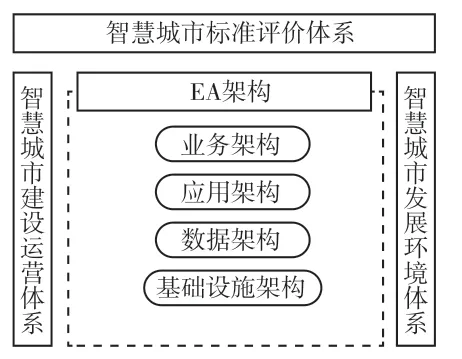

基于企业信息架构(EA),以评价指标为引领,融入建设运营、发展环境等软环境建设内容,智慧城市顶层设计体系架构如图1所示。

图1 智慧城市顶层设计架构图Fig.1 Top-level design architecture diagram of smart cities

打造智慧城市顶层设计新架构,贯通数据流转全生命周期,支撑信息资源之间的关联、整合、协同与应用,梳理智慧城市运行管理全流程,让城市发展更有质量。

1.5 智慧城市新模式

智慧城市具有投资规模大、跨行业领域的特点,高效的建设运营模式可以有效缓解建设前期资金压力,调集社会资源加速推进智慧城市建设。当前智慧城市运营模式主要分为政府独营和市场运作,其中平台化运维是智慧城市建设运营模式的新趋势。

平台化运维模式以平台为中心,参与者越多,平台越具有价值。平台化运维注重规划可持续发展和公众体验与反馈,关注应用、技术、管理、模式的创新,向用户提供综合、高附加值、智能化的服务,确保良性运营与发展。

2 体系架构

智慧城市建设需要着眼全局,兼顾过去资源、现实问题和未来规划,以顶层思维制定智慧城市的体系架构。

2.1 体系架构要素

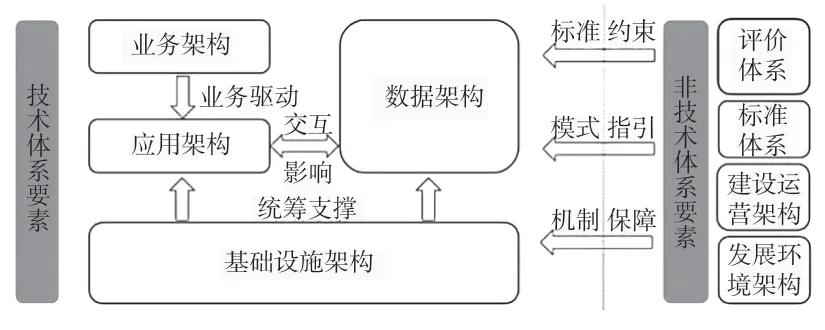

智慧城市顶层设计体系架构要素包括技术体系和非技术体系,技术体系要素分为业务架构、应用架构、数据架构、基础设施架构;非技术架构包括评价体系、标准体系、建设运营架构、发展环境架构,如图2所示。

图2 智慧城市顶层设计体系架构要素组成Fig.2 Top-level design system architecture elements of smart cities

其中业务架构通过业务驱动应用架构,应用架构和数据架构交互影响,基础设施架构为应用架构和数据架构提供统筹支撑;在非技术体系中,评价体系指引智慧城市的建设方向,标准体系约束智慧城市的统一建设,建设运营架构引导智慧城市的持续运营,发展环境架构提供配套机制的支撑。

2.2 总体架构

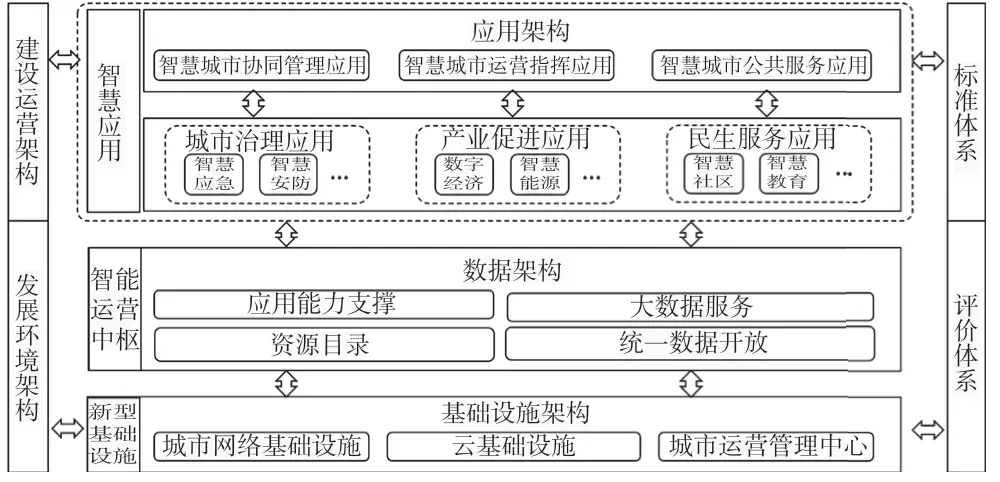

智慧城市顶层设计总体架构结构为“三横四纵”,其中“三横”包括新型基础设施、智能运行中枢、智慧应用,“四纵”包括建设运营架构、发展环境架构、标准体系和评价体系,如图3所示。

图3 智慧城市顶层设计总体架构Fig.3 Overall framework of smart city top-level design

①基础设施架构是智慧城市运行与发展的基础,赋予城市资源要素数字化、智能化和智慧化,促进城市运行全方位与功能要素结合和协调。

②数据架构是智慧城市建设发展的核心,通过打通数据采集、数据共享交换、数据存储、数据分析、服务支撑、数据开放的各个环节,构建信息化供应链全环节的协调融合应用体系。

③应用架构是智慧城市建设成效的体现,基于基础设施架构和数据架构的支撑,围绕政府、市民、社会和企业四大主体的业务需求,实现智慧城市的资源整合和融合应用。

④标准架构和评价架构是智慧城市规范建设的约束,在参照国家标准及相关评价的基础上,结合智慧城市的实际需求和特点,引导城市向差异化、多层次、最优化发展的方向前进。

⑤建设运营架构和发展环境架构是智慧城市持续发展的保障,充分考虑政府的职能、运营商及其他企业与机构建设运营的运作方式,确保智慧城市顶层设计的落地及相关项目的顺利实施[4]。

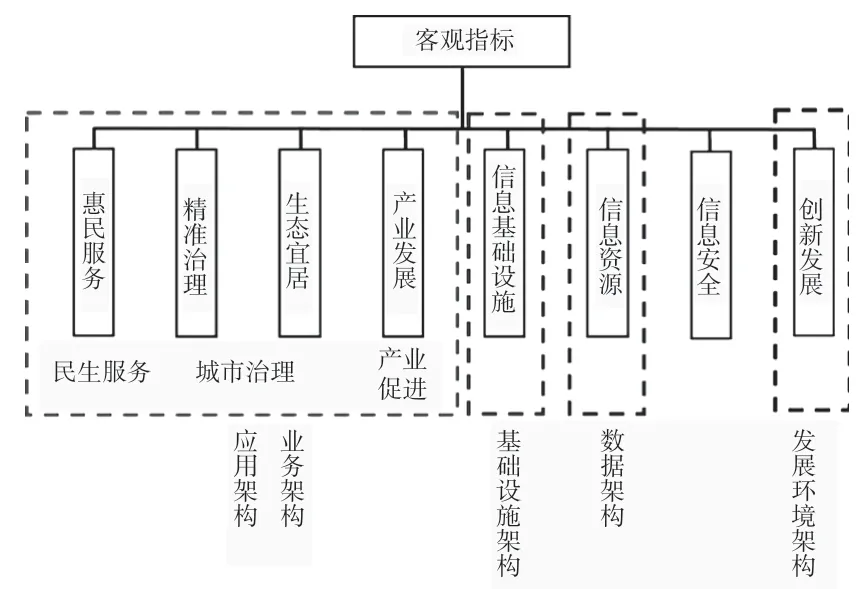

2.3 评价体系分类

根据《新型智慧城市评价指标》(GB/T 33356—2022),对评价指标中的8个一级指标进行深入分析,将其融入到总体架构的“三横四纵”体系架构要素中,如图4所示。其中惠民服务、精准治理、生态宜居、产业发展指标对应应用架构,信息基础设施指标对应基础设施架构,信息资源指标对应数据架构,信息安全指标和创新发展指标则贯穿所有架构。基于各体系架构的建设情况,多维度对智慧城市进行评定,各地政府部门能够分头开展相关工作,减少人力、财力的重复投入。

图4 智慧城市评价体系分类Fig.4 Evaluation system classification of smart cities

2.4 基础设施架构

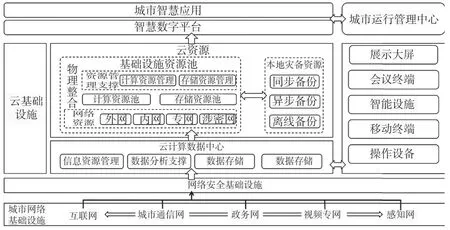

基础设施架构中体现评价指标中对信息基础设施的要求,信息化基础设施为城市运行提供基本保障。基础设施架构主要包括城市网络基础设施、网络安全基础设施、云基础设施等内容,如图5所示。

图5 智慧城市基础设施架构Fig.5 Infrastructure architecture of smart cities

通过分析现状、应用、数据及发展建设需求,依据“集约建设、资源共享、适度超前”的原则,支撑城市形成设施互联、精确感知、信息互通、数据共享的“城市大脑”和“神经网络”。

2.5 数据架构

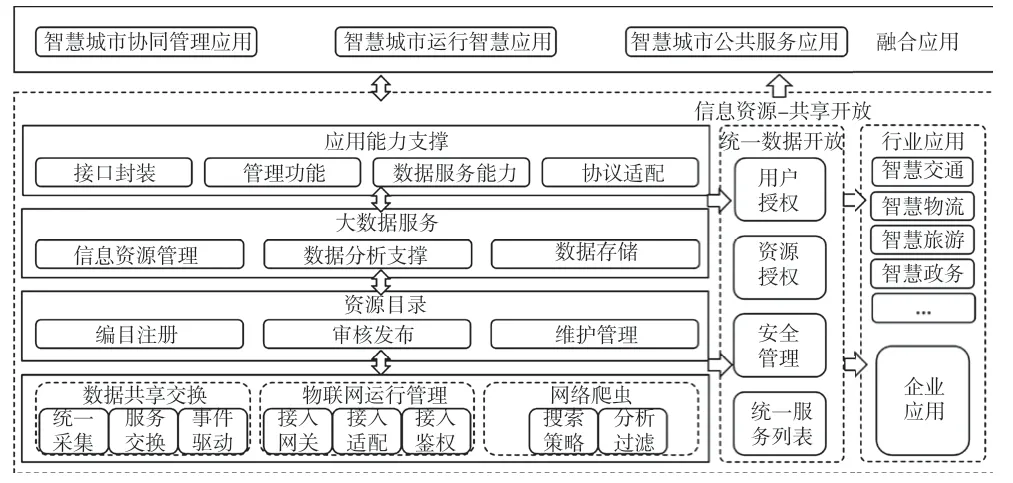

数据架构中体现的评价指标中对信息资源的要求是智慧城市建设发展的核心。数据架构由数据共享交换、物联网运行管理、网络爬虫、资源目录、大数据服务、应用支撑能力、统一数据开放构成,如图6所示。

图6 智慧城市数据架构Fig.6 Data architecture of smart cities

数据资源的融合共享和开发利用是关键,大数据将驱动智慧城市变革[5]。通过对各类数据现状与需求的整理、对多元异构数据的融合及深入的挖掘,构建统一、汇聚、清晰、真实、高质、安全的数据资源体系,并在此基础上进行数据采集、存储、共享交换、分析挖掘等数据服务,进而构建数据架构。

数据架构通过打通信息化供应链的全周期节点,具备数据资源和数据服务能力,助力智慧城市的集约高效建设,实现城市数字化到城市智慧化的转变。同时,还需关注评价指标中对数据开放共享的要求,这也是新型智慧城市区别于传统智慧城市的一个方面。

2.6 业务架构

业务架构依据新型智慧城市评价指标,构建包含城市治理、产业促进、民生服务三大业务域的业务架构,囊括精准治理、生态宜居、产业促进、产业发展、惠民服务等城市发展与管理的主要业务,如图7所示。

基于城市发展需求,通过对城市的现状、业务、发展战略的梳理,充分分析政府、市民、社会和企业等各方业务及相互关系,打造智能共享的城市治理领域,建设创新升级的产业促进领域,提供保障生活的民生服务领域。同时,在政府层面上也要重点关注上级政府及政府中各委办局的业务需求。

2.7 应用架构

应用架构中体现评价指标中对民生、产业、政府的要求,由基础层应用、平台层应用和各领域智慧应用3个部分构成,具备横向协同、共建共享、灵活管控、易于迭代的特点,如图8所示。

基础层应用为最底层,通过信息化基础设施构建通信网络、城市云、政务云等云服务和物联感知系统等,为城市提供基础数据来源和计算存储能力。

平台层应用搭建智慧城市基础平台,为城市提供大数据分析、自学习自感知、物联网数据采集和基于CIM的时空数据汇聚展示能力,支撑各领域专项应用的实施与落地。其中CIM基础平台实现国产、自主、安全、可控的数据体系、标准体系和基础设施部署,以BIM、GIS、IoT等技术为核心,呈现城市级数字孪生和全要素数字表达、大数据模型驱动与反向智能控制特征,增强核心平台能力,搭建市、县、区等多层级一体化应用体系,真正做到全行业、全领域、全周期深层应用。

各领域智慧应用由城市治理、民生服务和产业促进领域应用构成,基于基础层和平台层提供的网络支撑、算力支撑、数字化技术支撑,构建现代化基础设施体系和运营环境,为政府、市民、社会和企业提供惠民、宜居、创新的社会环境。

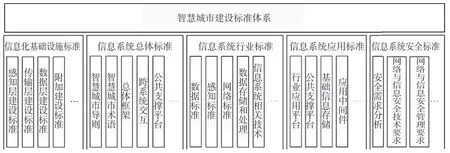

2.8 标准体系

标准体系的搭建结合城市建设特点,注重实践经验的固化。以国家基础标准为依据,根据本地区建设特点,编制地方性行业级规范类标准、应用级技术类标准,形成一套统一的标准体系,如图9所示。

图9 智慧城市标准体系架构Fig.9 Standard system architecture of smart cities

智慧城市是一项系统工程,建设周期长,需要跨部门、跨行业协同建设。采用统一的标准体系可有效促进面向业务智慧应用的共享、交换、协作和开放,能够避免“信息孤岛”。

2.9 保障措施

智慧城市建设过程中往往会在信息整合、管理机制、资金投入、标准规范等几方面遇到瓶颈。为避免瓶颈的出现,应注重组织管理、人才建设、制度保障、资金投入、品牌宣传、安全意识等方面的保障措施。

3 结 论

智慧城市建设的出发点是解决城市中的实际问题,以期为居民创造更加美好的生活。本文以城市生命体为理念,提出智慧城市“五新”的发展新路径,建设城市生命体“神经系统”。其中新理念基于“城市是有机的生命体”,抓住城市生命体“神经系统”本质特征,创建自组织、自学习、有智慧的数字孪生;新模型是基于城市大脑新型基础设施,具备自学习、自生长的决策模型系统;新体系基于智慧城市评价新体系,以评促建,推动城市自我演进、自我生长;新架构基于企业信息架构(EA)的理念,搭建自主、安全、可控的基础设施架构、数据架构、业务架构、应用架构和标准架构,提高智慧城市的顶层约束能力;新模式基于互联网思维,在平台化模式中融合创新,着眼于整个产业链的控制和整合,达到经济效益和社会效益的平衡,最终支撑智慧城市建设的健康运行。

智慧城市建设需要整体均衡、顶层驱动,有序推进重点示范项目,释放信息资源在城市治理、产业促进、民生服务等方面的潜在价值,结合城市发展战略,构建特色鲜明的智慧城市应用体系。同时,积极适应智慧城市发展的新常态,紧跟新趋势,注重新方法、新体系架构的扁平开放,提高标准体系、评估体系的顶层约束能力和智慧城市应用实效。