指向科学思维发展的论证式教学实践

——以“DNA 是主要的遗传物质”教学为例

2023-01-08庄蓉

庄蓉

(福州延安中学,福建 福州 350001)

《普通高中生物学课程标准(2017 年版2020 年修订)》(下文简称课程标准)明确要求通过高中生物学课程学习,引导学生形成应用科学思维方法认识事物、解决实际问题的思维习惯和能力,发展科学思维素养。[1][2]传统的讲授式课堂教学多是让学生“死记硬背”科学探究过程、方法及结论,无法有效外显科学思维过程。笔者尝试应用高中生物学课程丰富的生物科学史资源,以论证式教学策略展现生物科学论证过程,引导学生开展批判性论证,深化师生之间、生生之间的思维交互,促进学生体验逻辑思维过程,学习科学论证方法,提高论证能力。

一、论证式教学概述

2011 年,美国颁布《K-12 科学教育框架》,将培养学生“论证能力”作为科学教育的新目标,认为论证是重要的科学语言,有助于学生建构科学知识。[3]2020年修订的高中生物学课程标准也明确要求学生能够正确应用科学思维方法审视或论证生物学社会议题。[1]

论证式教学是引导学生模拟科学家科学论证过程,批判性地分析与选择观点,支持与辩驳、补充与完善论据,归纳总结科学结论或主张,体验与学习科学论证的批判性思维过程与方法。论证式教学的关键是解释论据与论点之间的联系及其支撑点。通过论证式教学,促进学生建立、理解与应用生物学知识,深刻理解科学本质,提高科学思维能力与科学探究能力。同时,彰显高中生物学课程的理科属性,促进科学思维培养的外显化与有效化。

二、例析论证式教学策略

本文以新课程人教版高中教科书《生物学·必修2·遗传与进化》第3 章“基因的本质”第1 节“DNA 是主要的遗传物质”教学为例,探讨高中生物学论证式教学策略。

(一)设计思路与教学目标

1.教学设计思路。根据课程标准有关“DNA 是主要的遗传物质”教学要求及学业要求,促进学生能基于科学事实与证据,合理应用批判性思维,科学论证为什么早期科学家们更倾向蛋白质是遗传物质、为什么蛋白质不能作为遗传物质等原因性问题,以及为什么DNA 是主要的遗传物质、遗传物质的本质属性是什么、社会、科学与技术关系等本质性问题。

本节教学拟设计以复习基因、染色体等相关背景知识,导出本节中心论题。同时,充分应用有关遗传物质研究史资料作为论证式教学的论据,引导学生讨论、分析三个遗传物质研究经典实验过程与方法,帮助学生尝试应用批判性思维选择主张或论题,应用辩证思维、设计实验、演绎推理等多元化论证方式,进行质疑与辩驳,体验DNA 是主要的遗传物质的科学论证过程,建立对遗传物质本质的科学判断,逐步建立结构与功能相适应及信息观等生命观念,并迁移应用解决实际问题,深化对DNA 分子所具有的遗传物质特征的认识,发展批判性思维能力、科学论证能力及问题解决能力。

2.教学目标。根据课程标准有关内容要求、教学提示及学业要求,结合具体教学内容、学情与教学条件等,制定“DNA 是主要的遗传物质”教学目标:(1)通过体验科学家探索遗传物质的论证过程,学会评价资料、辩证分析论据与论点关系;建立与理解有关遗传物质的本质等重要生物学概念。(2)通过批判性的论证演绎过程,认同DNA 作为遗传物质的特点及原因,形成结构与功能观和信息观等生命观念。(3)学会“假说—演绎”等科学思维方法,能基于论据论证支持自我观点,发展逻辑思维及批判性思维,提高论证能力。(4)认同生物进化的思想,肯定技术更新对科学发展、社会进步的价值。

(二)论证式教学过程

1.创设学习情境,提出中心论题。引导学生复习遗传因子的发现、染色体的本质、基因与染色体关系等的科学史。如指导学生复习孟德尔豌豆杂交实验、摩尔根果蝇杂交实验、布里吉斯(Bridges)实验及福尔根(Feulgen)实验等实验结论,并提出中心论题:DNA与蛋白质,谁才是遗传物质?

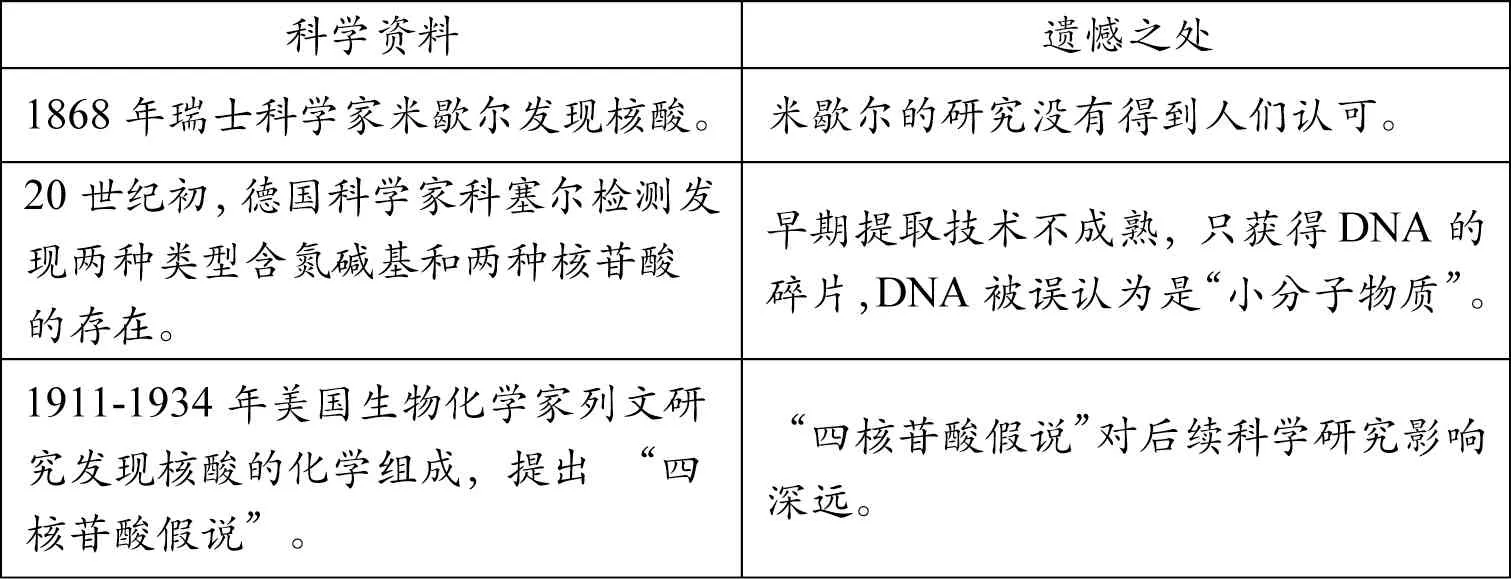

2.论证“蛋白质是遗传物质”。引导学生辩证地分析正、反两方面方论据。正方论据是:氨基酸的特点与多样性原因;肽链的空间结构也有极大的多样性。于生命体而言,蛋白质是必不可少,遗传物质也很重要,二者具有相似点。反方论据是:科学家当时不知道蛋白质是如何自我复制的。蛋白质结构等易受温度、PH 等外界条件影响,与遗传物质稳定的特性相悖。得出阶段性结论:“20 世纪初,科学家的观点聚焦于蛋白质是遗传物质。”学生进一步提出新问题:为何当时有关DNA 研究成果无法让科学家质疑“蛋白质是遗传物质”的观点?教师提供有关DNA 研究史料(表1),[4]启发学生思考与讨论,构建批判性论证框架。

表1 有关DNA 研究资料

学生论证分析其中原因是早期科学研究认为DNA 是“小分子物质”,且四种核苷酸等量、排列组合固定,不可能储存大量遗传信息。学生相互质疑,得出结论:由于错误的DNA 研究结论,使得当时大部分科学家倾向“蛋白质是遗传物质”的观点。

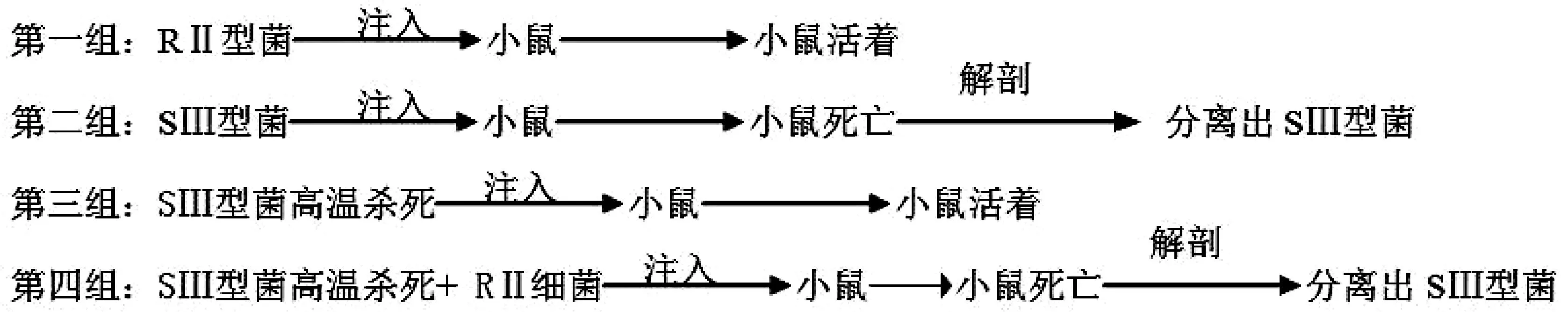

3.论证DNA 是遗传物质。(1)以格里菲斯实验为证据,论证“蛋白质不是遗传物质”。首先,补充有关肺炎双球菌多种血清类型资料,如S 型细菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ……等多种血清类型。S 型细菌既能突变成相应的R 型细菌,又能发生回复突变生成对应的SⅠ、SⅡ、SⅢ……等细菌。[5]并应用格里菲斯体内转化实验示意图详细介绍实验过程(图1)。

图1

接着,创设问题情境:第四组的小鼠为什么会死亡?从小鼠尸体中分离的SⅢ型活菌从哪来的?引导学生各抒己见。例如,学生提出“SⅢ型细菌在高温下没有完全死亡”“R 型细菌回复突变成相应的S 型活菌”“SⅢ型死菌中某种物质使RⅡ型细菌转化成S 型细菌”等观点。启发学生尝试对不同观点进行质疑与辩驳,得出从小鼠尸体中分离得到SⅢ型活菌,说明RⅡ型细菌转化为SⅢ型细菌的过程是可遗传的。进一步完善结论:无毒的RⅡ型活菌最终转化成了有毒的SⅢ型活菌,转化因子是来自高温杀死的SⅢ型死菌。由此否定“蛋白质是遗传物质”的观点。

(2)以艾弗里实验为证据,论证DNA 是转化因子。创设问题情境:如何证明转化因子的本质。提供艾弗里对转化因子的实验论证资料(表2),指导学生体验科学论证过程,学习科学论证方法。

表2 艾弗里对转化因子的实验论证

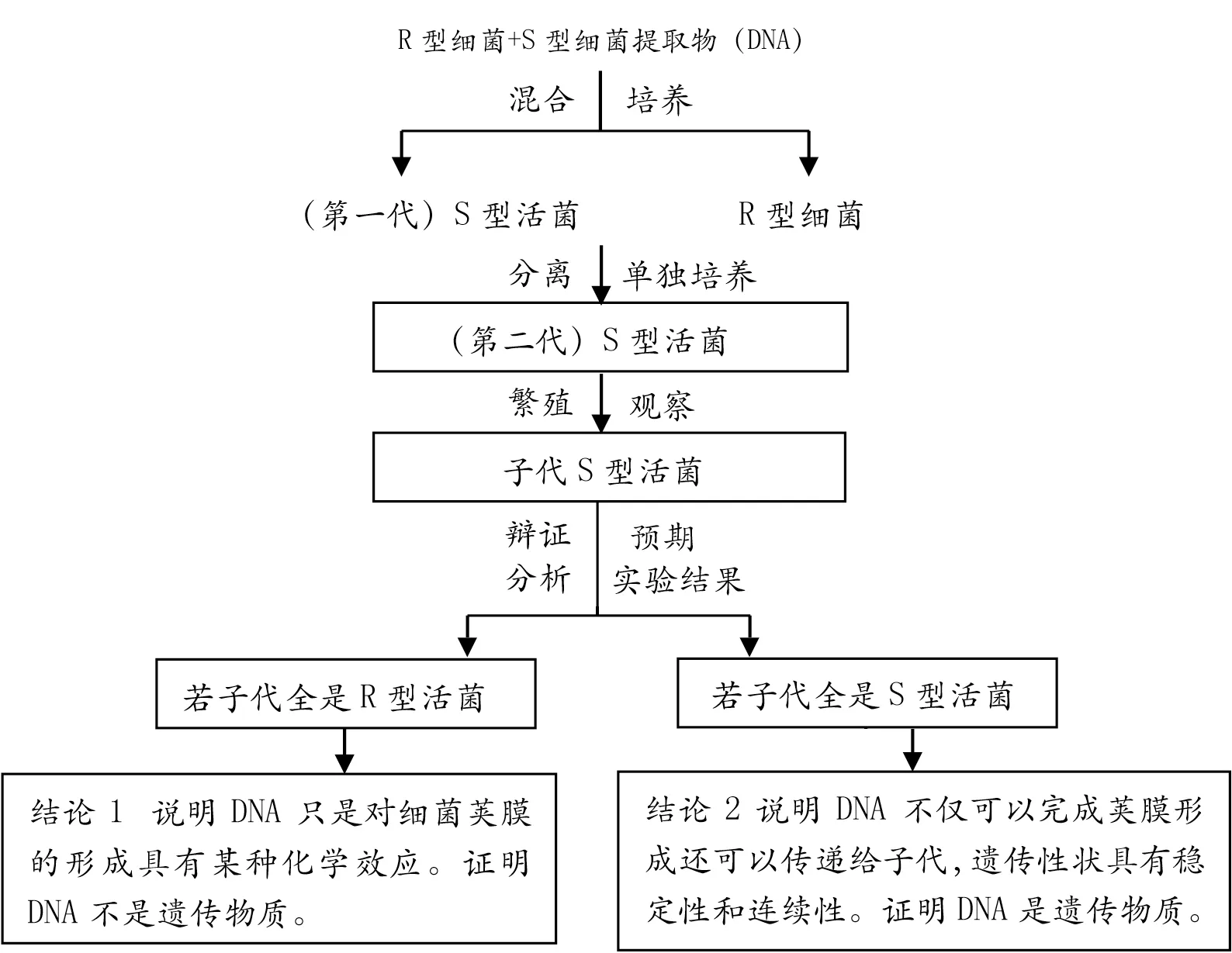

进一步指导学生设计实验方案质疑艾弗里实验结论,论证DNA 不仅具有控制细菌荚膜的形成效应,而且DNA 是遗传物质(图2)。

图2

(3)以赫尔希与蔡斯的噬菌体侵染细菌实验为证据,论证DNA 是主要的遗传物质。指导学生比较分析赫尔希、蔡斯的噬菌体侵染细菌实验与艾弗里实验,“在证明DNA 是遗传物质的问题上,哪一个实验更具有说服力呢?原因是什么?”并强调赫尔希与蔡斯使用的放射性同位素标记技术的重要作用,能有效分离蛋白质与DNA,有助于深入研究其各自功能。通过比较分析与论证,学生得出结论:噬菌体侵染细菌实验证明噬菌体的DNA 进入大肠杆菌体内指导自身增殖,DNA 是噬菌体的遗传物质。并指导学生分析有关实例,完善结论:DNA 是主要的遗传物质。促进学生学习收集论据、分析论据与论点之间的逻辑关系、质疑与辩护等科学论证方法,明确科学技术对科学发展的重要贡献,养成科学论证探究的习惯。

(三)论证式教学反思

“DNA 是主要的遗传物质”教学以生物科学史为线索,以生物的遗传物质是什么为核心问题,引导学生体验收集论据——批判性地分析、解释、质疑与辩驳——归纳完善科学结论等科学论证过程与方法,促进学生正确把握论据和论点之间的逻辑关系,在习得生物学重要概念“亲代传递给子代的遗传物质主要编码在DNA 分子上”的同时,提高批判性思维能力与科学论证能力。

三、结论

论证式教学使得内隐的思维外显,不仅能有效提高学生的课堂参与度,还能充分开发学生的深度学习潜能,提高学生对“原因性问题”及“本质性问题”的逻辑推理能力及语言表达能力。[6]为了更好地体现论证式教学的教育价值,教师应认真学习、领悟有关课程改革政策精神与课程文件要求,根据具体教学内容与学情,设计与实施论证式教学,促进学生发展生物学学科核心素养。