我国传统音乐审美特征探析

——以民间音乐作品为例

2022-10-09徐艺萱丁泉杰

仓 淼,徐艺萱,丁泉杰

引言

传统音乐是我国优秀传统文化重要的组成部分,是传承优秀文化的重要载体之一。传统音乐一方面折射出音乐本身的审美意蕴,另一方面也是我国优秀历史文化的积淀,聆听传统音乐可以感受、体验我国优秀传统文化的丰富内涵和审美特质。我国传统音乐具有起源的悠久性、文化的丰富性、审美的多元性,我们要准确、深入地了解传统音乐,不仅从宏观上全面审视、深刻体验传统音乐构成中蕴含的各种元素,了解其包罗万象的文化内涵,而且从微观上以丰富细腻的情感去感知传统音乐之美。

“中国传统音乐指的是中国人运用本民族固有方法、采取本民族固有形式创造的具有本民族固有形态特征的音乐”[1]。按照传统音乐分类法,常见的有宫廷音乐、宗教音乐、文人音乐和民间音乐四大类型[2],其中的宫廷音乐、宗教音乐、文人音乐在题材和形式上,在今天依然有着深刻的社会影响;但在创作、表演及欣赏等音乐实践活动及环节中,民间音乐的各个类型则更有代表性和典型意义。民间音乐中的民歌、民族器乐、戏曲及说唱曲艺,都以不同的表现形式展示出我国传统音乐之美。体验与感受这些美的音乐,可以使人在潜移默化中获得人格的滋养与升华,让中华民族文化的根脉沁润人的心灵、丰富人的精神内涵。

对传统音乐的审美探究,既要理性地认识传统音乐中有益于时代发展的美学理念,又要让传统音乐与新时代的美学思想相互交融,丰富传统音乐的审美内涵,促进传统音乐的传承发展。本文以传统音乐中的民间音乐为媒介,通过对民间音乐的民歌、戏曲、器乐以及说唱曲艺中音乐本体审美特征的分析,深入剖析其形态特征、文化底蕴以及哲学基础,探讨传统音乐中以和为美的精神追求、虚实相生的审美情趣、情景交融的审美体验、崇尚自然的人文情怀,进而彰显传统音乐的内在价值,深度感受、体验传统音乐的艺术美,推动传统音乐的创新性发展。

一、以和为美的精神追求

中国传统文化审美的核心即“和”,这也是中国文化精神的凝聚点。在中国的文化艺术中,“和”是对美的理想描述,这也是中国人一直追求的审美理念。《国语·郑语》曰:“夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之。”[3]阴阳合而万物生是指不同事物的相和。音乐是天地万物中衍生出来的一种文化,其根源同样与传统儒家文化密切相关,正如代表我国儒家传统音乐美学思想的经典古籍《乐记》所强调的:“乐者,天地之和也。”一切的根源在于“和”。音通过基本的节奏及组合,排列组建出美妙的旋律,不论是用乐器表现还是人声表现,都传递出和谐的声音。中国传统音乐在作品的取材上,不仅有人物的出现,而且自然界的山川水月也都出现在音乐作品中,成为音乐表现的主题。中国传统音乐追求的以和为美,反映了先人对和谐生活的追求与向往,是中国传统音乐鲜明的审美特征之一。

首先,在音乐本体上呈现出我国传统音乐的以和为美。从宫调理论来说,传统音乐的宫调理论以“宫商角徵羽”五个音名构成五声调式音阶结构,五个音的每一个音名都可以做主音,形成一个同宫系统的调式体系;还可以使用“变宫”“清角”的调式偏音,与宫音构成“宫角大三度”,从而构成音乐的离调转调,这种固有的“旋宫转调”的传统音乐特点,在不同音高的排列中,形成既能够相互依存,又能够独立运用的一种音乐音高“关系网”,体现出音高系统的和谐之美。“以他平他谓之和”,在不同中形成对比,又在同宫系统的内在联系中构成和谐。在这种宫调理论的基础上,多数传统音乐作品以五声调式呈现出协调的旋律形态,使旋律具有鲜明的五声性音调的色彩感,具有浓郁的中国风格,呈现出我国传统音乐所独有的审美特征。在和音的使用上,也多以同宫系统各音的纯四度、纯五度、纯八度等协和音程,构成和音效果的多声组合,音乐声音和谐平衡。许多民族乐器的定弦,如弦乐器多为五度音程的音高关系定弦,弹拨乐器也多为四度、五度、八度音程的定弦,古筝也以五声音阶的排列依次确定弦的音高,等等,这些都呈现出和谐融洽的声音效果。

其次,音乐作品结构和创作手法上对“和”的追求及呈现。传统音乐的各种形态,其音乐结构是音乐作品理性思维的呈现,传统音乐长期形成的“程式”规范,使音乐结构协调稳定。传统音乐中常见的结构有单乐段、多乐段、曲牌体、循环体、变奏体等,其中循环、变奏的结构居多。特别是运用合头与合尾所形成的循环体结构、起承转合的典型结构等,在创作手法上多以“鱼咬尾”、加花变奏、板式变化等手法,发展旋律,扩充结构,推动旋律发展,使音乐产生变化,并在变化中求统一,实现音乐形态上的和谐之美。

在传统的民歌、器乐作品中,常运用循环体这种曲式结构,所谓循环体结构,即“在两个或两个以上段落组成的乐曲中,有一部分音乐反复出现两次及两次以上,而在它各次出现之间,插入由新材料构成的部分,这种曲体称为循环体”[4]。因乐曲开始部分或结束部分的相同音乐,即合头式或合尾式结构与新音乐材料组成一个有机整体,实现了乐曲结构在对比中的统一。例如民间乐曲《三六》在每一乐段的开始都有一个“合头”(A)段落,全曲四个段落,每段的开始部分都重复使用“合头”,即相同的音乐,其乐曲结构可以简单表示为:引子-AB-AC-AD-AE-尾声,这就是典型的合头式循环体结构,音乐和谐中有对比。循环体结构还有很多其他形式,如琴歌《阳关三叠》,以音乐的开始部分为主体,循环发展叠唱三次,形成了AB-A1B1-A2B2的结构。但《阳关三叠》的循环体结构与《三六》有所不同,是在材料的反复出现中产生了变化,旋律既相同又不同的对比性,呈现出在不同中求和谐的审美特征。

在我国的音乐创作中,这些传统音乐程式和审美理念,一直是作曲家们遵循、传承和不断创新的重要方面。例如中央音乐学院教授、青年作曲家朱琳于2019年4月创作并首演的弹拨室内乐《采莲》,就是在音乐实践中积极探索,实现对传统音乐创新性发展的优秀作品,“《采莲》的结构是以循环原则为基础构建而成,全曲由五个基本部分组成”[5]。乐曲音乐主题的发展,以五度核心动机贯穿全曲,以灵动的音响与较长的旋律线条,同时运用不同乐器的音色和声部变化,把传统音乐元素与现代创作手法相结合,形成结构上的逻辑关系与音乐的内在统一性,使音乐产生一种独特美,突出了传统音乐“以和为美”的审美理念。

传统音乐作品在结构上,方整性乐段以及起承转合的手法使音乐作品的结构和谐统一。所谓方整性结构是指:“凡乐段内部结构段落(如乐句)建立在以4小节为基础的重复之上(4小节的偶数倍数)即称为方整性结构,否则就为非方整性结构。”[6]如河北吹奏牌子《二十五更》,就是一种方整性结构,音乐富有歌唱性而独具特色,传统音乐中这样方整性结构的作品还有很多。民歌曲体中四句起承转合的结构也是常见的形式,当然,这与歌词结构密切相关,例如河北民歌《小白菜》、江南民歌《四季调》等,音乐一气呵成,连贯自然。还有一些民歌以呼应式、问答式结构样式,体现了音乐结构的平衡性原则。在结构上,我国传统音乐还有一些独有的表现形式,呈现出一种和合之美。如民族器乐作品《金蛇狂舞》,作品在创作手法上采用了“螺蛳结顶”旋法,上下对答呼应,句幅逐层减缩,情绪逐层高涨,达到全曲高潮,音乐在变化的节奏中展现出独特的结构和形式美。

在传统音乐的旋律创作手法上,也有许多形态上的形式美,如“鱼咬尾”的旋律发展手法,即在每一个乐句的最后一个音与下一个乐句的第一个音为共同音的环环相接中,形成了一气呵成的旋律线条。大家熟悉的古典名曲《春江花月夜》、山东民歌《沂蒙山小调》等作品,都具有这样的“鱼咬尾”结构,全曲在结构上形成一个有机的整体,体现出和合之美。

例如,广东音乐中讲究的轻、巧、活的风格特点,也表现出一种以和为美的审美特征。具体在不同乐器的声部中,以加花、变奏、装饰、滑音、音区对比等手法,使旋律跳跃,节奏明快,交相呼应。广东音乐《旱天雷》《步步高》《赛龙夺锦》等作品,音乐富有个性,舒展祥和,动中有静,动静结合,在变化对比中达到和谐统一,体现出特有的音韵之美。

在传统音乐作品的情绪特征表现上,还经常运用“刚柔相济”来展示和表达音乐的内在精神,“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”的审美意蕴,正是一种“刚”与“柔”的音乐呈现形态。在传统音乐其他类型,如评弹、说书、戏曲等形式中,也都有程式化的音乐贯穿其中,构成了艺术样式上各不相同的审美特点,以独有的艺术美来呈现,具有鲜明的协调性与统一性,呈现出美的意蕴。

二、虚实相生的审美情趣

虚与实是中华传统文化中的重要概念,源于我国古代老子和庄子哲学的虚实论,“天地万物生于有,有生于无”,其中“有”对应“实”,“无”对应“虚”。虚实的哲学思想是我国传统文化的艺术原则之一,虚实也成为道家重要的审美观念,这是一种更高的人生境界和人格理想,已经超越了世俗的快乐。传统音乐中呈现的“实音”“虚音”,或具象与非具象的艺术表现形态,都具有传统文化深刻影响的印迹。

传统音乐中常对旋律进行修饰和润腔,实现对音乐旋律的美化,这也是我国传统音乐注重线性音乐表达,突出旋律色彩而呈现的一种艺术美。当然,这还与我国音乐所使用的律制密切相关。律制运用也是我国传统音乐具有独特韵味的重要因素。所谓律制是指音乐中采用的音高测定方法,运用精确的计算方法,确定音之间的相互音高关系,依据音的高低排列而产生音阶。我国传统音乐多运用五度相生的生律方法,这与西方常用的十二平均律律制方法的不同,在于音与音之间有大音分与小音分的区别,形成我国传统音乐特色,并在长期的音乐实践中,使人们形成了相对稳定的听觉习惯。因此,在演唱或演奏中,对于传统音乐中出现的一些音,会运用滑音来修饰和调整音高,使大音程“大”一点,小音程“小”一点,以适应人们的听觉习惯,使之达到最佳音高的吻合,通过对音乐音高的“润腔”,实现对音乐声音美的追求和心理满足。例如,传统音乐中以装饰性小音符对旋律中骨干音的修饰、滑音的演唱和演奏技法等,这些声音“过程”,会在装饰音与骨干音之间形成音响过程“虚音”的现象,而成为音响余音的“腔”进行,正体现了我国传统音乐中旋律的腔韵之美。音乐中的休止符,则是音符与休止符的动静交替,是“有”与“无”的对比,从而产生“此处无声胜有声”“未成曲调先有情”的艺术效果,使人从中体验音乐的审美情趣和审美意境。总之,在许多民歌和戏曲演唱、器乐演奏等形式中,通过演唱者、演奏者一些技巧的表现和展示,形成对声音余音的美化和修饰的现象,以韵补声,以虚带实,实中有虚,虚实相生,使音乐若有若无,在“韵”与“声”的相互关系中呈现出音乐的审美情趣,形成了中国传统音乐独有的美。

近年来,为了传统音乐的创新性发展,音乐界进行了许多有益的探索和尝试,获得了专家与观众的认可和喜爱。比如音乐家们提出的器乐演奏“声腔化”的观点,就是很好的例证,这为传统音乐开辟了新的审美视角,也体现了传统文化中道家“虚实相生”的美学思想。器乐演奏的声腔化是以2006年二胡演奏家闵惠芬主奏的名为“《敦煌之韵》的《器乐演奏声腔化》二胡专场音乐会”[7]为标志,她将我国传统音乐的戏曲、说唱音调和声腔艺术,经二胡演奏的艺术呈现,展示了我国丰富多彩的传统音乐文化,使器乐演奏更具腔韵特色和“角色感”,将民族器乐音乐带入到新的境界,展现出更加美妙的中华音韵。在闵惠芬的演奏中,她“艺术地将京剧《逍遥津》唱腔音乐器乐化,依字行腔,字正腔圆,非常充分地表现出了特有的神韵”[8]。这种在继承优秀传统文化基础上的音乐创新,开辟了我国民族器乐发展的广阔空间,更重要的是将传统音乐虚实相间的审美意蕴通过“腔”“韵”的具体形态,创造出富有诗意的音乐,展示了中国传统音乐的艺术魅力。

戏曲音乐主要表现形式为唱腔,以唱腔形式来展现戏曲的音乐美,体现出我国传统音乐富有个性的审美特色。人们通过欣赏演员演唱的声音音色、润腔修饰、板眼把握的分寸以及弯腔处的美妙和韵味,来体验戏曲音乐的审美特征。那种独特清晰的戏曲声腔使听众获得“听戏”的艺术享受。戏曲音乐主要分为“曲牌体”与“板腔体”两大类型,通过不同板式、速度、强弱等音乐要素的对比,会产生不同的情绪寓意和情感内涵,让人从中领略不同的戏曲音乐特色。戏曲音乐通过润腔手法,能使音乐或委婉迂回、一唱三叹,或铿锵有力、跌宕起伏,唱腔板眼分明,富有音乐的棱角,通过演员在舞台上虚与实的程式化动作表演,展示戏曲声腔的独有魅力。艺术的“审美活动本身就具有‘寻道’的精神品质,艺术活动体现出一种特殊的精神物态化创造……从有限的形象中获得超越的精神时空,常常成为中国古代艺术追求的最高目标,终于人们找到了‘虚实相生’的最佳途径”[9]。我国传统音乐正是在传统哲学的审美关照下,以虚实相生的审美理念,创造出传统音乐独有的艺术之美。

音乐作品不会直接告诉观众答案或结果,音乐艺术的声音属性决定了音乐作品的旋律形态和内涵没有明确的语义性和答案,观众可以借助自己的联想和想象,产生对音乐的“可意会性”;也可以理解为在音乐声音鸣响中旋律和内涵的留白,让观众自己去思考、想象。这也就是通常所说的“看破不说破,听出不指出”。我国优秀传统音乐作品是优秀传统文化的载体,是以“实”的声音形态而存在,展现无明确语义性的“虚”的文化内涵,这就是传统音乐虚实相生审美情趣和审美情怀的体现。

三、情景交融的审美体验

所谓“情景交融”是指文艺作品中呈现的环境、渲染的气氛与人的思想感情交相呼应、相互融合,即人的情感受景物、环境和气氛所感染,并与之产生的一种相互作用,也就是“情”与“景”的紧密相关性,达到艺术表现与精神活动的高度一致。“情”与“景”都属于艺术表现的范畴,与我国审美范畴中的意境相关联,而意境又涉及深层的文化内涵,达到了超脱尘俗的境界,也是一种审美的体验。

传统音乐追求的意境之美,以音乐的标题性、模拟性以及演唱、演奏的技巧模仿,实现对情景的描绘和内在情感抒发,呈现音乐审美思维的多元化。情景交融以传统音乐的“标题”最为明显,即体现在乐曲的曲名上。乐曲以艺术手法营造情“景”,表达“情”趣。例如,《平沙落雁》《二泉映月》《将军令》《梅花三弄》《百鸟朝凤》等传统音乐作品都是如此,这些民族器乐作品属于纯音乐作品,依据作品的文字提示,让人们感受作品表现的意境和寓意。人们在聆听音乐的过程中,通过联想和想象,感受音乐中的“情景”,产生对意境的领悟和再创造,即对音乐美的体验。标题性音乐作品还分为写实与写意两种类型,如著名琵琶乐曲《十面埋伏》就属于写实性作品,通过音乐段落的小标题,把乐曲的故事情节和战争场面,用标题把乐曲描述的故事情节予以提示,结合演奏技巧的声响模拟,让听众在音乐场景中想象和体验古代战场的刀光剑影。因此,器乐作品这种“情”与“景”的文字提示,是对作品内容的标注,特别是运用模拟性的声音,使人与已有认知和生活经验相联系,产生联想和想象,进而获得一种情感的体验和满足。例如,传统唢呐曲《百鸟朝凤》运用唢呐演奏技巧模拟各种鸟的叫声,表现出百鸟飞舞、生机勃勃的景象;笙曲《凤凰展翅》也是运用笙的吹奏技巧,描绘了鸟中之王凤凰展翅飞翔的神态,表现了人们对未来的向往和对美好生活的追求。这些音乐作品都是通过表演技巧而用声音营造出一种“景”象,让人们感受和体验音乐所蕴含的“情”。

音乐作品通过演唱、演奏技巧的声音模拟和渲染,描绘出栩栩如生的生活画面。例如,琵琶曲《平沙落雁》通过琵琶演奏技巧模拟大雁的起落与高低飞翔的情景;《空山鸟语》运用二胡演奏技巧,模拟鸟的叫声,表现空谷幽静,刻画了王维的诗句“空山不见人,但闻人语响”的意境,以“人语”“鸟语”“空山”的呼应和衬托,来表现人的愉悦心情和美好心境。民歌演唱中运用衬字或象声词,来表现一种音乐情景,渲染气氛,如山东民歌《包楞调》《赶牛山》,以“楞楞楞”“溜溜溜”作为衬词,在歌曲中间或结束处使拖腔延长,增加歌曲的活跃气氛,表现了欢快愉悦的审美情趣,呈现了中国传统音乐独有的艺术价值和丰富文化内涵。近现代创作的中国古诗词艺术歌曲,歌词就是古典诗歌,在艺术表现上,通过人的主观感受,借景抒情,意境深远,生动传神。还有许多传统音乐作品通过音色来实现情绪的表达,这些歌词简洁、内敛含蓄的作品,往往是情景交替的艺术呈现。

音乐中的“唱”,在腔调、旋律、节奏等方面都与语言密切结合,正符合我国口语发音那种内在的“音乐性”。唱词作为一种艺术语言,蕴含着语言音律的美感和节奏感。与语言相关的说唱曲艺、戏曲等传统音乐形式,通过音乐与语言、表演的结合以及所表现的多样形态使情景交融,以其审美意蕴的多样性承载着鲜明的民族特色和丰富的文化内涵。

说唱曲艺是传统音乐重要的组成部分,是音乐、语言和表演相结合的传统艺术形式。说唱、曲艺的演唱依字行腔,通常演员在演唱时乐器不离手,更突出了这种艺术形式的个性特征,体现了一种综合性的艺术美。说唱曲艺的形式在艺术家的不断追求中,也形成富有特色的个性表演,产生了不同表演风格和流派。如著名京韵大鼓艺术家骆玉笙,她的音乐创造具有一种独具特色的艺术美。一般来说,京韵大鼓唱腔腔型的骨干音,很少使用传统音乐宫调理论中的偏音,而在骆玉笙的唱腔音乐中,则较多地使用了这些偏音,甚至还特别强调这些偏音,使得音乐凄凉悲切,荡气回肠。李光在评价骆玉笙京韵大鼓的音乐创造时认为:“她从度曲到演唱处理,以及腔型、节奏型、旋法和正反宫等方面,皆有其异于前人的创造。”[10]这既是艺术家独特声音音色、深厚艺术功力的体现,又彰显传统音乐的内在艺术魅力和音乐美。如今,说唱艺术作为一种“唱新闻”的媒介手段,用说唱相间以及方言陈述的手法,以民间传播的口头方式来演绎新闻故事,反映社会现实生活,表现人物和情节,在情景交融中表达思想情感。说唱音乐的广泛传播充分显示了这种艺术形式的独特魅力。

在艺术形态中,情景交融不是情与景的简单组合,而是内在的有机融合与统一。“在一个艺术表现里情和景的交融互渗,因而发掘出最深的情,一层比一层更深的情,同时也透入了最深的景,一层比一层更晶莹的景;景中全是情,情具象而为景,因而涌现了一个独特的宇宙,崭新的意象,为人类增加了丰富的想象,替世界开辟了新境”[11]。同样,在时代的变迁与发展中,传统音乐的情景交融,透过声音形态所呈现的审美样式,以其丰富性、多样性和时代性让传统音乐具有了不竭的生命力。

四、崇尚自然的审美情怀

崇尚自然源于我国古代老庄哲学的一个重要命题,“人法地,地法天,天法道,道法自然”[12],万事万物都将归于自然,这种人与自然和谐共生的理念,体现了古代哲人朴素的价值取向。敬畏自然,追求“天人合一”的审美理念,对我国传统音乐产生了深远影响。传统音乐中有很多以“月”“山”“花”“木”等为主题,崇尚自然且富有人文情怀的作品,透过这些作品向人们展示的自然万物,既体现了老庄哲学的自然之道,又在抒发人文情怀的同时,赋予这些传统音乐丰富的文化内涵。

一是传统音乐作品中对山水、花木的崇尚和描绘,将人与自然融为一体。音乐作品的声音特性是具象的,人们听赏音乐时通过联想和想象,获得对声音形态及其组合的认知和重构,达到对音乐的体验和理解。例如,传统音乐作品《高山流水》,通过演奏技法的各种模拟,使听众仿佛身临其境,在听觉上产生对“山”“水”可意会性的声音体验。伯牙与钟子期“高山”“流水”遇知音的故事,就是很好的例子。在伯牙忘我投情的演奏中,钟子期产生了共鸣和对音乐的意会性体验,这是人与自然的融合,是人与自然合二为一的境界,是物我两忘的陶醉状态。以“花”“木”为题材的传统音乐,以民族器乐作品最有代表性,如《梅花三弄》《飞花点翠》都是用来描写梅花的傲骨精神,让人从中感受到梅花内在的骨气、风雪中的坚韧品格。再如《出水莲》《夕阳箫鼓》等音乐作品,以抒情优美的旋律来抒发人们内心的柔美情怀,让人身临其境。还有许多作品的题材表现得更为广泛,如《雨打芭蕉》《一枝花》《听松》《紫竹调》《江河水》《花好月圆》《月牙五更》《二泉映月》《阳春古曲》等,这些表现各种主题和题材的传统音乐作品,在对自然的赞美和抒发人丰富的内心情感的同时,呈现一种崇尚自然的审美理想和品格。

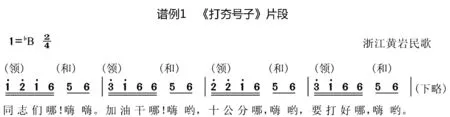

二是传统音乐中有些音乐形态就是在人与自然密切联系中形成的,音乐与自然、音乐与社会形成一个有机体,在这类作品中当属民歌最有代表性。我国民歌分为山歌、小调、号子三大体裁,都与劳动人民的生活息息相关,是人们在生活劳动过程中,在人与自然的相互作用下而逐步形成的音乐形式。例如,民歌体裁之一的劳动号子,通过民歌的形式,统一节奏,不仅使劳动的步伐协调一致,而且劳动也更为高效。如劳动号子《打夯号子》(见谱例1),音乐简洁,节奏一致,给人力量和动力,人与自然融为一体。

一般来说,山歌指“山野之曲”,小调指“里巷之曲”,内容都是反映人们的现实生活及内心感受,是人与自然融为一体,抒发内心情感的审美样式。山歌体载的音乐作品,如《蓝花花》《脚夫调》《走西口》《槐花几时开》等;小调体裁的音乐作品,如《孟姜女》《茉莉花》《小白菜》《绣荷包》《对花》等。这些作品多数都运用五声调式构成音乐语言,表达了质朴自然、纯真简洁的审美情怀,是人的自然情绪的传递和流露,也反映了人们的现实生活。

我国传统音乐注重“心”的感悟,通过润物细无声的自然方式体验与表达,使人获得对生命的领悟,内心情感得到满足,人生境界得以升华。中国传统美学的和、韵、意、境、神、趣等美学范畴,都是通过“心”的感悟,将人与自然、社会、人生密切相连,构成一个有机整体,让人从中体验传统音乐的美,实现人格的升华。

传统音乐的审美特征对我国当代作曲家也产生了重要影响,他们从传统音乐文化中吸取营养,继承弘扬优秀的传统音乐文化。在音乐创作中,他们从旋律的特征音程、调式色彩、戏曲音调以及散板节奏的运用,到乐曲结构、创作理念、美学思想等方面,都与我国传统音乐密切相连,在音乐实践中进行了大胆的尝试,所创作的音乐作品也获得了广泛关注与认可。如谭盾的《地图》《风雅颂》《离骚》《道极》等作品,把自然的变化规律呈现在音乐中,对“道法自然”通过音乐语言进行了阐释。瞿小松在音乐创作上,继承我国传统音乐美学思想,遵循艺术创作规律,在音乐创作上力求展现传统音乐思想内涵,以自然、简洁的音乐语言,展示出崇尚自然的创作理念。他的作品《离梦》《行草》《寂Ⅰ》等,将传统音乐和道家崇尚自然的美学思想有机融合,充分彰显出我国传统音乐在当代依然具有重要价值与意义。近年来新创作的民族歌剧《沂蒙山》,作曲家在音乐创作中采用山东民歌《沂蒙山小调》作为基本素材,将地域特色、传统音乐、时代气息融为一体,既展示出民族情怀和强烈的爱国主义精神,也歌颂了军民水乳交融、生死与共铸就的沂蒙精神。

五、结语

分析、探讨我国传统音乐所呈现的审美特征,更凸显出形式多样的传统音乐所包含的丰富文化内涵,在理论上具有重要的引领作用。其一,民间音乐是传统音乐的重要内容,在传统文化中占有重要地位,是承载我国优秀传统文化的有效载体和媒介。分析民歌、戏曲、器乐及说唱曲艺等体载中的审美意蕴,有助于为弘扬优秀传统文化提供理论支撑与借鉴。其二,我国传统音乐文化历史悠久,且呈现多元化和丰富性,其中渗透着我国优秀传统文化内涵和美学思想,深入探讨传统音乐审美特征,能够促进中华优秀传统文化的传承与发扬。其三,分析我国传统音乐的审美特征,能够为传统音乐的创新性发展提供重要理论参照,在传统音乐的审美特性中,多方面凸显其独特的文化价值,这对实现传统文化的创造性转换和创新性发展,具有重要而深远的意义。